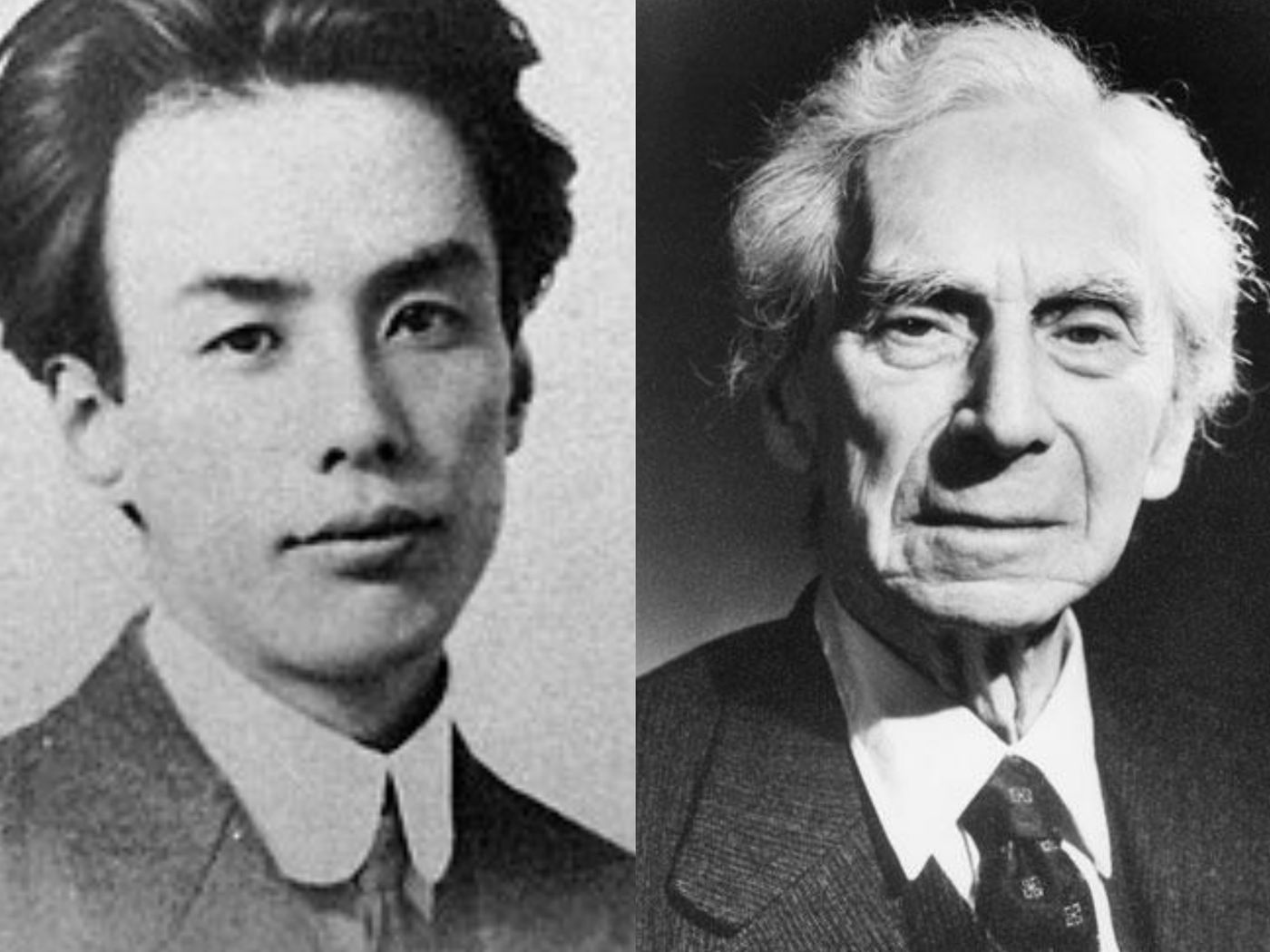

芥川龍之介的稚嫩 vs 伯特兰·羅素的老辣

拿两个绝对一流的作家(比如说,李白、杜甫)进行对比,说一个稚嫩另一个老辣,这样的对比通常是胡闹加胡扯,英语世界的说法就是frivolous。

然而,在一定的条件下,就一件具体的、重要的事情进行这样的对比、得出这样的结论也可以是严肃的,根有据的,而且是有趣的,有益于促进思想能力和判断力成长的。

比如说,唐明皇李隆基动用国家力量为爱妃从南方快递荔枝,对这样的同一件具体的事情,李白声称这是理所应当合理合法的,因为国家就是皇家,皇上幸福就是唐朝人民幸福,杨贵妃高兴就是人民高兴;但杜甫却忧心忡忡,声称明皇把本应是服务于国家军机大事的情报快递系统如此私用,损害了人们对皇朝的向心力,从而损害了政权并最终损害了自己的利益,也损害了人民的利益,因此是愚不可及。

假如李白和杜甫分别就这样的同一件事情各自发表了自己的观点,而他们的观点明显不同甚至截然相反,我们就可以带着充分的自信进行对比,说这两位哪个稚嫩,哪个老辣。而且,我们也可以有足够的自信,相信自己的评说和结论是有根有据的,言之成理的,靠谱的。

当然,我们没有机会如此对比和评说李白与杜甫,但谢天谢地,我们有机会如此对比评说芥川龙之介和波特兰·罗素。

芥川龙之介(Akutagawa Ryūnosuke, 1892 - 1927)和伯特兰·罗素(Bertrand Russell, 1872 - 1970)都是响当当的世界一流作家。芥川龙之介作为作家之一流和超优秀自不待言。但罗素也不是吃素的。他生前不仅以其逻辑学、哲学、数学和历史研究(哲学史)研究的成就享誉世界,而且也以其迷人(fascinating)的文学表现手法在1950年荣获诺贝尔文学奖。

芥川龙之介和罗素的可比性不仅在于两人都是响当当的世界一流作家,而且还在于两人都有中国缘——他们在1920年代初在同一时间/时段访问了中国。罗素自1920年十月至21年七月在中国巡回讲学10个月,芥川氏则在1921年三月至七月在中国巡回旅行4个月进行采访报道。

两位著名作家基于各自事先做的功课以及在中国旅行的实地考察对帝制解体不久之后中国的现状和前途这种重大问题进行了论说,这也大致相当于李白和杜甫不约而同地论说唐明皇动用政府专用信息快递机构为杨贵妃传送南方时令水果鲜荔枝了。

同为著名作家,在同一时段访问中国,就同一重要话题进行论说,芥川龙之介和罗素也有明显的差异。但我们可以安全地忽略罗素比芥川龙之介年长20岁这种年龄差异,因为两人都是心智成熟和正常的成年人,不存在一方或另一方过于年长(因而老迈糊涂)或过于年幼(因而知识严重不足)的问题从而使两者比较显得缺乏可比性乃至缺乏意义。

与此同时,我们可以注意另一种差异,这就是,芥川龙之介的中国之行正式使命是了解中国,描述/报道中国;而罗素的使命则是应当时的北京大学邀请到中国讲学,讲哲学,讲数学,讲逻辑学,讲世界大势(布尔什维克主义);他到中国了解中国、返回英国之后写出《中国问题》(The Problem of China)一书只是出自他的个人兴趣,不是他的正式使命,描述/报道中国更不是。

此外,芥川龙之介和罗素还有一种有趣的和重要的差异,这就是,前者因为受过汉学教育,因此对中国文字、中国文化/历史有相当的了解;后者则完全没有从中国文字了解中国文化/历史的教育背景或便利。

从以上所罗列的两位一流作家的教育背景的相似和相异来看,逻辑的或合理的推论应当是芥川龙之介说中国应当是更内行、更专业,更成熟,更详尽,更深入,罗素则应当是外行,业余,幼稚,粗线条,浅显。

然而,在我看来,事实明显与逻辑的或合理的推论相反。就两位谈中国的论说而言,芥川龙之介明显地幼稚,罗素则明显地老辣,而且老辣得多;芥川龙之介论中国政治的言论今天的读者可以姑妄听之,一笑了之;罗素的言论则令今天的读者不得不肃然起敬,不得不服。

以上是我个人的论断。以下是我的论据。

我相信我的论断、论说、论据都经得起推敲。很希望看到有读者来切磋推敲,最好是把我的论断、论说、论据给全部或部分推翻从而使我获得新知。

空口无凭,不足为据。我要以芥川龙之介和罗素的原始文本作为我的论据来展示我的论说,支持我的论断。

芥川龙之介的论说

芥川龙之介《中国游记·上海游记·十三 郑孝胥氏》片段:

…有了郑孝胥加入,我们谈了一阵中国问题。当然,我厚着脸皮大谈了新借款团成立以后中国对日本的舆论之类的问题。对这些问题我并不内行。这么说好像是很不严肃,但那时我也不是乱说一气。我本人非常严肃,说出了我自己的观点。然而,如今回头看,我多少也是有些不正常。当时头脑发热的原因既有我的轻薄的天性,现代中国本身也应负一半的责任。谁要是以为我这是瞎说,不妨到中国来试一试,肯定在一个月之内就会莫名其妙地感觉想谈政治了。那肯定是因为现代中国的空气包孕了二十来年的政治问题。我这样的人在江南一带游走,这种热度是不容易冷却的。于是,在没有谁提出要求的情况下,我就只是思考比艺术低好几个档次的政治了。 郑孝胥在政治上对现代中国绝望。只要中国坚持共和,就不免持久地混乱。然而,即使是实行帝制,要突破当下的难局,就只能等英雄出现。那英雄在现代则必定又要同时应对利害关系错综复杂的国际关系。由此看来,等英雄出现就是等奇迹出现。 说着话的时候,我叼起烟卷。郑孝胥立即起身,把点着的火柴凑上来。我很不好意思,心想,就如何待客而言,跟邻国的君子相比,日本人似乎最笨拙。...

我之所以从芥川龙之介的《中国游记》中挑选以上几段文字翻译出来,是因为它们是芥川氏在《中国游记》中论中国的典型文字。我的翻译尽力紧贴原文,芥川氏的原文见本文之下的附件1。

这几段文字的主要特色是高度简略,省略,跳跃,个人化。《中国游记》论中国的文字都是这种特色,令读者难免怀疑他是否是能力不够,用功不足,甚至有些糊弄人。我们可以毫无夸张地说,在今天的日本或中国,一个中学生如此写作文上交,一个合格的老师会给他一个不及格,或勉强给他百分之制中的60分。

芥川龙之介的课题/任务毕竟是向读者报告中国,使读者得以了解中国,了解他对中国的看法。但读了他的文之后,读者却既不能增加对中国的了解,也对他对中国的看法感到莫名其妙。因为他的文既缺乏起码的事实陈述或交代(例如,“新借款团” 是什么玩意儿,中国对日本当时又有一种怎样的舆论,他都没有一个哪怕是极简单的交代或说明,他只是跟读者逗闷子,卖关子),也缺乏基本的说理。

此外,作为一个记者和采访者,芥川龙之介当面采访郑孝胥这个铁杆的皇朝遗民和著名历史人物,却对郑氏明显的胡言乱语和废话没有追问或挑战,而任何合格的记者都应该或委婉或直率地告诉郑氏,他说的是标准的废话,是自以为是或糊里糊涂,或三者兼而有之——试问古往今来、东洋西洋,哪个国家/部落的领袖可以不用应对利害关系错综复杂的国际关系(族群关系)而能保住国体、政权或首领地位?

应当指出,芥川龙之介去见郑孝胥并不是要去跟郑交朋友,而是去采访他并通过这种采访报道展示当时的中国状况。假如是去交朋友,当然可以不挑战、不追问;但是既然是去从事公事,进行正式的采访报道,就必须挑战、必须追问,以探寻对方的真意,或探寻对方还有什么话要说。否则就是失职,是尸位素餐,不专业或糊涂。

芥川龙之介对郑有意无意冒充高瞻远瞩的胡言乱语听之任之,不但对他说的话不置可否,而且给他写出来发表,从而给读者造成有意无意的误导,这不能不令人怀疑他是否也糊涂,或被郑说晕了头。

又,一个记者/采访者在自己的新闻报道中谈论自己,谈论自己脾性或习性没问题,但前提条件必须是这样的谈论符合报道的主题,有助于展示、说明、澄清主题,否则就是糊涂,就是干扰主题。不幸的是,芥川龙之介显然糊涂,因为他说自己的脾性/习性(根性轻薄),无论是玩幽默还是说心里话,都无助于读者增进对中国的了解/理解。

又,芥川龙之介说, “就如何待客而言,跟邻国的君子相比,日本人似乎最笨拙”,这种话也同样展示了他的糊涂和不靠谱——数不清的日本人或中国人都知道,善于待客的日本人或拙于待客的中国人多如牛毛。

伯特兰·罗素的论说

假如说,芥川龙之介谈中国政治的言说多是语焉不详、悬念多多、浅尝辄止,犹如蜻蜓点水,显得轻飘甚至轻浮,那么,罗素谈中国则显得犹如压路机一样沉重,深沉,沉稳,稳重,持重,其论说一路碾压过来,可以轻易碾压芥川龙之介,芥川氏完全无力招架。

以下是罗素访问中国之后写出的《中国问题》一书第十五章“中国的未来展望(The Outlook for China)” 的片段。这片段也是我的尽力紧贴原文的翻译:

(中国走向未来良治和繁荣的)三个主要先决条件我应当说是:(1)一个有序的政府的建立;(2)中国控制下的工业发展;(3)教育的普及。 1.一个有序的政府的建立——在撰写本书之际,中国的情况是有史以来最严重的无政府状态。张作霖和吴佩孚之间的战斗迫在眉睫,前者一般被认为是中国最反动的力量,尽管有些中国问题权威认为这种看法是不实的;吴佩孚尽管被《泰晤士报》称作“自由派领袖”,但也很可能最终跟英国的“自由派”领袖们一样难以令人满意。 当然也可能出现的情况是,假如吴获得了胜利,他可能说话算话,践行诺言,召集国会;但至少同样可能的是,他也可能说话不算话。如论如何,指望一个得胜的武人发善心就如同指望一个外国强国一样不靠谱。中国的进步分子假如要想获胜,就必须成为一支强大的有组织的力量。 就我所见,中国的立宪主义者眼下正在做最好的事情,这就是协作推进一个共同的政纲,推进召集国会,中止武人干政。协调联合至关重要,即使是某些人所珍爱的信念会有牺牲。假如有一个所有的立宪主义者可以联合起来拥护的政纲,他们就会在舆论中获得极大的分量,而中国的舆论力量很强。立宪主义者或迟或早还可以将宪政下的某个高级职位授予某个很有势力的武人,条件是他停止依赖军力。 通过这种方式,立宪主义者就有可能使天平向他们挑选的人倾斜,就像是1920年的学生运动使天平向吴佩孚而不是向安福党倾斜。这样的政策只能结合在平民和军人当中进行有力的宣传才能成功,而且,在和平恢复之后还要给解甲的丘八找到工作,或给没有解甲的找到军饷。 这就来了非常困难的财政问题,因为外国列强不会给予贷款,除非中国进一步牺牲其残余的独立。(由于第十章中所解释的那些原因,我不能认同美国财团银行家们提出的声明,这就是,他们提供的贷款不会涉及对中国内部事务的控制。他们可能无意控制,但我相信实际上会有控制。)眼下我所能看到的走出在这一困境的唯一出路是号召中国商人的爱国主义并以此筹集国内贷款。中国有很多钱,但富有的中国人不愿意把钱贷给眼下控制着政府的任何强盗。这也很自然。 在起草一部永久性的宪法的时机到来时,我毫不怀疑该宪法将必定是联邦制的,准许各省有非常高度的自治,中央政府只是对海关、陆军、海军、外交和铁路等少数事务拥有管制权。目前各省(要求自主自立)的感情强盛,我认为现在人们大都认为1912年没有给予这种感情更多的承认是一个错误。 在宪法起草时,甚至在宪法获得通过之后,(中国的良治)不能依赖立宪主义的内在威望或对舆论放任自流。全中国真正的进步派必须团结在一个有强力节制的社会中,谋求集体的决策,并对所有的社会成员执行那些决策。这样的社会将通过严格避免贪污腐败和政治投机来赢得舆论的信任;一个成员在这方面有最微小的过失也必须受到被开除的惩罚。社会必须使自己明显地成为国民利益的捍卫者,抵御自私自利者,投机者,外国列强的阿谀者。...

我之所以挑选以上几段文字来进行评说,也是因为它们是典型的罗素论说中国的文字。其原文见本文下面的附件2。为了方便今天的读者阅读,我把原文比较长的段落又给分段,免得一大片文字黑压压无边无涯,令读者感觉头皮发麻。

同是一百多年前写出的文章,今天的读者读芥川龙之介的会感觉其论说支离破碎,语焉不详,不清不楚;读罗素的则感觉论说周全,清晰流畅,说理充分,清清楚楚,两者的差距大约是中学生和大学教授/博士生导师的差距。

罗素的论说信息含金量很高,无论就话题而言,还是就论说的严谨严密度而言,这里无法一一予以哪怕是最简单的评说(因为可说的太多)。但我们可以就罗素论说的本身进行一点最简单的评说。

跟破绽百出的芥川龙之介相比,罗素则是如同一个拳击好手,对辩论对手可能用来发起攻击的漏洞了然于胸,早早做好了防护,使对手难以钻孔子搞爆破。今天的读者可以对罗素的论说不认同,但却不能质疑他对中国问题有全面和深入的考察和思考,他对问题的陈述论说是连贯的而不是跳跃的,是严谨严肃的而不是松垮谐谑的。

罗素在论说中国问题时可谓高瞻远瞩,这一点可由他所展望的中国应当摆脱大一统、实行各省高度自治的联邦制仍是当今中国最敏感的政治话题而略见一斑。当然,我们既可以说这是罗素(以及当年许多中国人)的远见卓识,也可以说中国的事情100多年来经过无数仁人志士的努力奋斗非但没有进步,反而退步。这种局面凸显出中国的命运之多舛,罗素的意见之可贵。

不错,1921年以来,中国没有像罗素预测或希望的那样发展,但罗素为思考中国问题的人提供了启迪和清晰的思想路径,读者可以沿着他提供的路径做出新鲜的探索和靠谱的判断。相比之下,芥川龙之介则没有提供这样的启迪或思想路径,他只是脚踩西瓜皮滑到哪里算哪里,甚至跟着郑孝胥滑到泥坑里。因此,读者读芥川龙之介论中国会感到困惑。

芥川龙之介与罗素对比

上文其实已经多方面比较了芥川氏与罗素。以下提出几个总结性的对比:

1.在谈论1920年代的中国问题时,芥川龙之介的写作态度、写作预备、写作成绩显然都大大不如罗素,其论说的深度、广度、清晰度、犀利度都比罗素差得太远。对照阅读芥川龙之介和罗素,读者可以明显地看出前者是在耍聪明,尽管他不见得很聪明;后者则是老老实实地下功夫,尽管他不是一般地聪明。

2.罗素的文章清晰地展示出他的文化教育底蕴,显示他继承了英国文化优秀的文章做法,这就是行文言说力求深入浅出,平易近人,说理充分、严谨,让辩论对手无话可说,不得不服;芥川龙之介虽然上大学学的是英语,但对英文写作的基本功显然很陌生,导致他行文不断抖机灵又破绽百出,不堪一击。

要是比抖机灵,罗素以他的脑筋之机灵、言辞之犀利、手腕之精巧可以比芥川氏不知强多少倍。但罗素拒绝抖机灵。我们可以设想芥川龙之介和罗素在一个party上碰面,前者一个劲地抖廉价的机灵,后者大度地微笑而不反驳,因为后者可以相信看客会明显感觉到、看到前者稚嫩可笑。

顺便说一句,在英语世界,写论说文或写新闻报道抖机灵被认为是大忌,是所谓的cheap shots,合格的文章写手,即使是中学生或小学生写手都会避之唯恐不及。芥川龙之介学英文显然没学到这样的基本功。此外,这种基本功也从英语世界扩散到全世界,包括扩散到日本。因此,现在的日本报纸编辑不会再接受芥川龙之介这样的抖机灵采访报道。

3.芥川龙之介论中国时所展示的粗疏和粗糙是他的个人特色,并不是日本作家的特色。同为日本作家,司马辽太郎1976年到中国进行旅行和采访返回日本之后写出的题为《从长安到北京》的中国游记跟芥川氏的截然不同,可以说就其深度、广度、清晰度、犀利度而言跟罗素的相比有过之而无不及。

本文的主题是比较芥川氏与罗素,所以不想扩大战线,因此这里也就不举司马辽太郎的中国游记的实例了。司马辽太郎的中国游记介绍和评说需要另一篇文章。

再顺便说一句,芥川龙之介采访辜鸿铭之后写出的采访记对辜氏颇有居高临下和戏谑的口吻。但读者读几段辜鸿铭的文章便可以清楚地看到,辜鸿铭可以跟罗素进行平起平坐、旗鼓相当的对话和辩驳,但芥川龙之介则不可以,因为他的论说能力比辜鸿铭或罗素差得太远。

——————————

附件1

芥川龙之介《中国游记·上海游记·十三 郑孝胥氏》片段原文:

(鄭孝胥)氏を加えた我々は、少時しばらく支那問題を談じ合った。勿論私も臆面なしに、新借款団の成立以後、日本に対する支那の輿論はとか何とか、柄にもない事を弁じ立てた。――と云うと甚はなはだ不真面目らしいが、その時は何も出たらめに、そんな事を饒舌しゃべっていたのではない。私自身では大真面目に、自説を披露していたのである。が、今になって考えて見ると、どうもその時の私は、多少正気ではなかったらしい。尤もこの逆上の原因は、私の軽薄な根性の外にも、確に現代の支那その物が、一半の責を負うべきものである。もしだと思ったら、誰でも支那へ行って見るが好い。必かならず一月といる内には、妙に政治を論じたい気がして来る。あれは現代の支那の空気が、二十年来の政治問題を孕はらんでいるからに相違ない。私の如きは御丁寧にも、江南一帯を経めぐる間、容易にこの熱がさめなかった。そうして誰も頼まないのに、芸術なぞよりは数段下等な政治の事ばかり考えていた。

鄭孝胥氏は政治的には、現代の支那に絶望していた。支那は共和に執する限り、永久に混乱は免れ得ない。が、王政を行うとしても、当面の難局を切り抜けるには、英雄の出現を待つばかりである。その英雄も現代では、同時に又利害の錯綜した国際関係に処さなければならぬ。して見れば英雄の出現を待つのは、奇蹟の出現を待つものである。

そんな話をしている内に、私が巻煙草を啣くわえると、氏はすぐに立上って、燐寸マッチの火をそれへ移してくれた。私は大いに恐縮しながら、どうも客を遇する事は、隣国の君子に比べると、日本人が一番拙せつらしいと思った。

(来源:芥川龍之介 上海游記 )

附件2

罗素《中国问题》第十五章 “中国的前途展望” 片段的原文:

CHAPTER XV THE OUTLOOK FOR CHINA

The three chief requisites, I should say, are: (1) The establishment of an orderly Government; (2) industrial development under Chinese control; (3) The spread of education.

1. The establishment of an orderly government.—At the moment of writing, the condition of China is as anarchic as it has ever been. A battle between Chang-tso-lin and Wu-Pei-Fu is imminent; the former is usually considered, though falsely according to some good authorities, the most reactionary force in China; Wu-Pei-Fu, though The Times calls him "the Liberal leader," may well prove no more satisfactory than "Liberal" leaders nearer home.

It is of course possible that, if he wins, he may be true to his promises and convoke a Parliament for all China; but it is at least equally possible that he may not. In any case, to depend upon the favour of a successful general is as precarious as to depend upon the benevolence of a foreign Power. If the progressive elements are to win, they must become a strong organized force.

So far as I can discover, Chinese Constitutionalists are doing the best thing that is possible at the moment, namely, concerting a joint programme, involving the convoking of a Parliament and the cessation of military usurpation. Union is essential, even if it involves sacrifice of cherished beliefs on the part of some. Given a programme upon which all the Constitutionalists are united, they will acquire great weight in public opinion, which is very powerful in China. They may then be able, sooner or later, to offer a high constitutional position to some powerful general, on condition of his ceasing to depend upon mere military force.

By this means they may be able to turn the scales in favour of the man they select, as the student agitation turned the scales in July 1920 in favour of Wu-Pei-Fu against the An Fu party. Such a policy can only be successful if it is combined with vigorous propaganda, both among the civilian population and among the soldiers, and if, as soon as peace is restored, work is found for disbanded soldiers and pay for those who are not disbanded.

This raises the financial problem, which is very difficult, because foreign Powers will not lend except in return for some further sacrifice of the remnants of Chinese independence. (For reasons explained in Chap. X., I do not accept the statement by the American consortium bankers that a loan from them would not involve control over China's internal affairs. They may not mean control to be involved, but I am convinced that in fact it would be.) The only way out of this difficulty that I can see is to raise an internal loan by appealing to the patriotism of Chinese merchants. There is plenty of money in China, but, very naturally, rich Chinese will not lend to any of the brigands who now control the Government.

When the time comes to draft a permanent Constitution, I have no doubt that it will have to be federal, allowing a very large measure of autonomy to the provinces, and reserving for the Central Government few things except customs, army and navy, foreign relations and railways. Provincial feeling is strong, and it is now, I think, generally recognized that a mistake was made in 1912 in not allowing it more scope.

While a Constitution is being drafted, and even after it has been agreed upon, it will not be possible to rely upon the inherent prestige of Constitutionalism, or to leave public opinion without guidance. It will be necessary for the genuinely progressive people throughout the country to unite in a strongly disciplined society, arriving at collective decisions and enforcing support of those decisions upon all its members. This society will have to win the confidence of public opinion by a very rigid avoidance of corruption and political profiteering; the slightest failure of a member in this respect must be visited by expulsion. The society must make itself obviously the champion of the national interests as against all self-seekers, speculators and toadies to foreign Powers. …

(来源:The Project Gutenberg eBook of The Problem Of China, by Bertrand Russell)

附件3

瑞典学院常务秘书Anders Österling在授予罗素诺贝尔文学奖的授奖仪式上的讲话片段:

他拥有敏锐而周全的直感,清晰的文体,严肃中的诙谐,在他的作品中展示出那些只有精英作家才有的特点。时间有限,现在不能在这方面对他的作品进行哪怕是最简短的介绍。他的作品从纯粹的文学角度来看也是迷人的。

With his keen and sound good sense, his clear style, and his wit in the midst of seriousness, he has in his work evinced those characteristics which are found among only the elite of authors. Time does not permit even the briefest survey of his works in this area, which are fascinating also from a purely literary point of view.

(来源:1950 Nobel Prize in Literature Presentation Speech | Encyclopedia.com)