疫年后(二)——最真实的东西,只有亲历者才知道 | 围炉 · CUHK

前言

逃离、愤怒与麻木是许多人提起疫情会想到的词,也是过去的三年多以来不断的生活循环。

周围的朋友们有人在疫情期间被困在原地,有人主动或被动地选择了辗转迁移。在上海疫情后逃离上海,逃到远离疫情的乡村,逃到美国,逃到香港,再回到上海,又逃去新的地方。在不断逃离的过程中,渐渐发觉这是没有终点的旅程。封控经历和它带来的改变不可逆的刻在亲历者的身上,在熟悉的陌生的环境中留下它曾经确实存在过的印记。

与此同时,麻木似乎成为了我们共通的感受。一切荒谬戛然而止后,正常的生活秩序以一种不真切的速度被重新置入了我们的生活,于是此前的愤怒和无助突然成为了不合时宜、难以言说的情绪。在这样的平静的日子里,迫使自己反复回忆与公开讲述疫情期间的遭遇变得比往常困难许多,甚至于反思和感受痛苦的能力都逐渐迟钝。

疫情期间总说“不要忘记,不要麻木”,但上海封城仅仅过去了一年,我们却发现自己的记忆已经开始变得模糊。离开了当时的情绪状态与压抑的大环境,再回述那时的经历呈现出的便是一副不一样的图景。社交媒体上关于疫情的信息被进一步审查过滤,遗忘格外令人恐惧。

于是在今年的四月,我们采访了几位身边的朋友,重新聊起上海封城一年间的经历。

#1 从烂菜到我和我的祖国

Vinyl|去年(2022年)上海疫情期间,你整体的感受是怎样的?有没有什么印象特别深刻的经历?

鱼鱼|大概二月初的时候,新一波的疫情就开始了,学校就已经告诉我们说要做好随时停课的准备。我们提心吊胆地上了大概半个月的课,之后在3月初非常突然地宣布要停课。当时只有靠近疫情源头的小区被封锁,大多数地方还没有被封。我当时没有预料到会发展到要封城的程度,还到处去玩。我当时是相信所谓“动态清零”的政策的,像上海这么大一个体量的城市,不会说封就封的。包括之前迪士尼聚集感染的情况,好像处理得都挺好的。

我印象很深刻的经历是3月底的时候,我去一个朋友家吃了一顿饭,那顿饭刚吃了半小时,我就被关在他们小区里面了。我在ta家待了十天,那十天就在ta家上网课,刚好在封城之前跑了。我当时很快打电话叫家人把我的电脑和书本送过来,他们从小区铁门外面把东西扔进来。后来我还听说有一个出租车司机,刚送一个乘客进来,结果也被关在这个小区里出不去。

等我回到家之后就差不多封城了。封城之前家里只买了够吃4天的东西,因为当时我们真的相信只封那么几天。4天之后并没有说要解封,我们就慌了。我们这边是当时出了名的发菜很糟糕,大概一个月才发一次。发的东西也很离奇,第一次发了一箱牛奶,一小瓶酱油,还有两包板蓝根。这些发的免费的食物,还有更离谱的,我收到过长虫的肉,发霉的菜。小区群里很多人说发了罐头腊肉之类的东西,吃完立马不舒服。大米面粉这些完全是三无产品,有人说大米是有异味的。所以食物只能靠团购,或者买居委会的菜,但它又贵又少。

小区居委会有一段时间限制过团购,但是大家觉得不行,和居委会在小区群里很激烈地争吵。居委会觉得团购可能会携带病毒进来,但是对我们来说这是生活基本保障的依靠。

我们小区里面没有出过几个阳性,但是每天早上都要非常早出去做核酸,大概是我早自习到第一节课,也就是7点钟左右,他们按门铃让我们出去做核酸,要把一家人都拖起来。一开始听说小区有阳性,还比较紧张。但后来觉得,ok,反正我们也不出门。加上当时我有同学感染了,但并没有太严重的症状,所以我就觉得无所谓了,病毒没什么可怕的。反而我害怕的是去方舱,也许会有很不合理的遭遇。

封城的那段时间,一开始还会去关注一点外面发生的事和网上的讨论,比如多多少少会刷到四月之声这类东西 ,后来觉得自己越看心情越差,毕竟高考很重要,有刻意去少看一点。

当时尽管说过很多次要改措施,要一步步慢慢解封,但我已经不太相信了。后来政策有变化,按照疫情程度氛围三个级别管控,低级别区的居民可以出去遛弯,但是我们小区自始至终都是最高级别,我也不知道为什么。我等到6月1号才能出去活动,好像直到最后一刻解封,才跟我有点关系。当天我去喝了一杯奶茶,在我家附近逛了一下,真的太久没出去了。我印象很深刻的是刚刚解封的那天晚上,很多人跑到小区楼下唱我和我的祖国。

#2 疫境中的高考

Vinyl|你参加的那场特殊的高考是怎样的?在备考和应考期间有什么印象深刻的事?

鱼鱼|我非常担心高考延期,因为会打乱我的复习计划。我当时选的是三门文科,那些东西都一直要背,要不然过几天就会忘。后来到了非常接近高考的时候,才通知要延期。虽然已经做了很多心理准备,知道的时候还是很不爽的,一是制定的计划被打乱,一是高考后的暑假会被压缩。

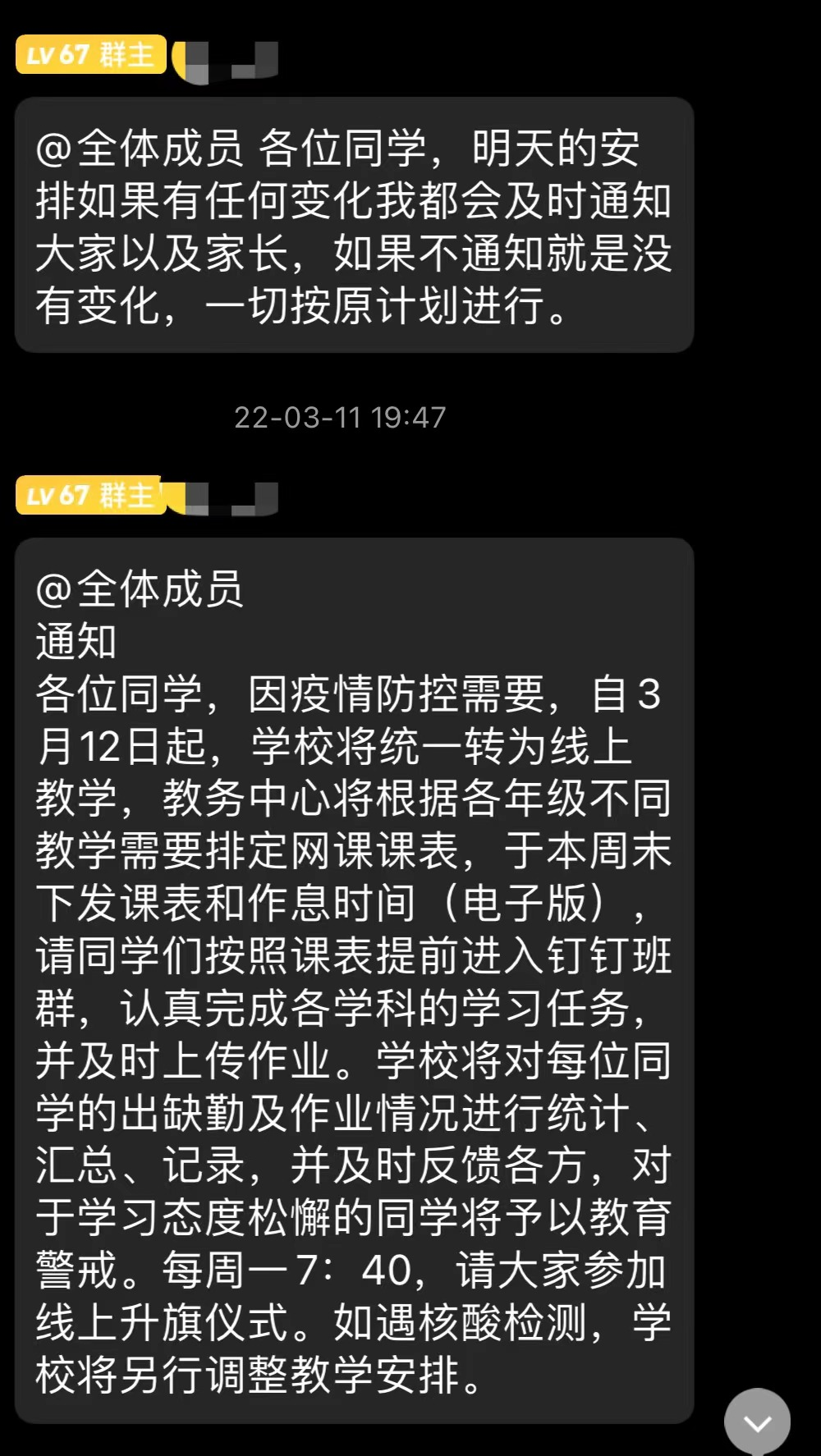

在学校做核酸的时候,大家互相airdrop的一个meme

6月份解封之后还要回学校,当时还没有等级考。刚返校的时候还要戴口罩,有人在那里看着你。但后来天气热了,我们和老师都受不了,上课时就不戴了,但课间走动的时候要求戴上。当时麻烦的是每天要带抗原快测去上学,每天也要做核酸。每天早上要带一个快测原件,给老师看一眼,再把壳子扔在一个统一的垃圾桶里。核酸是每天学校统一安排,中午统一去捅一下。

解封后到高考前学校也出过阳性,但都被视为是在家里阳的,因为大家都不想因此影响高考。我们当时其实都是线上线下双轨上课的,因为不断有小区反反复复被封,被封的老师或者同学就在家里上课。我们那段时间很大程度上不去想疫情的事情,为了节省精力。只能接受它,想再多也没用。

因为有疫情,放学就只能马上走,不能留在学校找老师辅导。回家之后有一个线上的晚自习,开着摄像头做作业。可以找老师答疑解惑,但效果肯定不如线下。我父母因为离婚住在两个不同的地方。在封城的时候我是跟我爸住在一起的,因为我妈住在市中心,疫情比较严重,就跑到我爸那里去逃难。但复课之后,我和我妈住在一起,当时有一个很戏剧性的事情,有一天我家的小区又要被封了,我都看到他们在装铁丝网了,就马上从我妈家跑出去,去我爸家。那段时间每天通勤都要一个多小时,但也比被封起来要好,14天起步。

高考前来学校做核酸的大白,背后画着高考加油

高考那几天会有专门给高考生的核酸点,三天高考要做两次。出示准考证,他就会给你安排单管,以最快的速度做出了。高考是7月初,其实我高考时候还挺正常的,考试的时候可以不用戴口罩,否则整个脑子都是乱的。但有很多同学就没那么幸运了,有一个同学住了考场旁边的一个酒店,然后酒店被封了。他们就要穿着防护服,被专车拉到一个隔离考点参加考试。等级考和高考的隔离考点规范还不一样,等级考时要穿那种大白的衣服,到高考时穿那种蓝色薄一点的防护服。高考考场有提供空调,算是仁至义尽了。

我本来是想考复旦的,但是差了一分。其实我是很晚才知道可以去报港中大的。当时想去香港的话,好像就可以逃离封校之类的事情了。

#3 疫情对观念的影响

Vinyl|你认为疫情有改变你的一些想法或观点吗?

鱼鱼|有。我之前属于被驯化得比较好的那类人,疫情之后我有一次和朋友讨论一些东西,我认为说的都是无关紧要的,但微信突然就被封掉了。那段时间上的都是网课,复习的资料都是用微信发的,所以我微信被封的那两个星期,什么都收不到。后来我就不怎么敢在网上发声了,因为微信对我来说很重要。

这一次也让我对上海很失望。在上海生活了这么多年,之前觉得上海整体水平是很好的,包括生活质量,治安之类的,直到出现这么混乱的事情。有一种针没有扎到自己身上,就不知道疼的感觉。之前听说像瑞丽这种边境小城被封的很惨,那时候觉得像上海这么高效的城市是不会这样的。但封城之后,我就开始怀疑这个制度本身是不是有问题的,包括很多形式主义的措施。我觉得是限制了无数人的人身自由,为了某种很虚幻的东西做出巨大的牺牲。

经历过封城,其实我身边很多人都有类似的想法。虽然大家分到的东西有好有坏,但大家知道“有好有坏”本身就是有问题的。其实所有人都知道这是有问题的。比如语文老师说,写作文一定不要写道疫情相关的东西,一点都不能提;政治老师也说不会出和疫情相关的任何题目。不只是我们学校的老师,很多学校都是这么说的,明确地警告学生不要写,不要去冒这个险。所以我想这不是老师层面的政治直觉,应该是上面这么说了。

Vinyl|你高考之后,再后来去香港,心态有什么转变吗?

鱼鱼|高考后就七月了,其实上海基本上恢复正常了,但出门还要扫行程码。因为晚了一个月高考,所以后来被录取之后办各种证件都很麻烦。等我把这些证办下来就快要开学了,我就马上去香港。来香港这边只要做两次核酸,就没有什么事情了。感觉大家已经不怎么care疫情,只要戴一下口罩。后来我在香港阳了,但我也没有去竹篙湾集中隔离。

我在香港还是会关注内地疫情的新闻,看到财大,乌鲁木齐的事情,还是会觉得很愤怒。我有时候会和内地同学聊,会很惊讶于他们不知道很多东西,或者觉得我们这边看到的东西是被夸大了,比如说乌鲁木齐的事情。我会避免在对话中发生冲突,因为冲突不能解决任何问题,我会听对方讲,尽可能理解他们怎样想,但我觉得我也至少应该把我在这边了解到的信息告诉对方。我感受到了墙是多么恐怖的东西,有的时候我以为一条信息发出去了,但实际上被微信屏蔽掉了,对方并没有收到。很多人不看墙外的信息,是因为他们认为墙外的信息是被境外势力夸大了的。

12月底、一月初的时候,内地政策突然放松,好像是一夜之间的事。其实之前提过很多次要放宽,要重振经济,但是好像都没有真的实践,所以我一直觉得政策暂时还不会有质的改变。没想到放开是这么突然的事。然后就出现大规模的感染。很多人来问我香港有没有感冒药卖。我家里有老人,本来肺就不太好。我挺担心他们的,叫他们不要乱跑,但是老人根本就不听,他们觉得无所谓,叫我不要再操心了。我给他们寄了很多药,还有血氧仪这些。后来他们都感染了,但没什么事。

#4 一年后重提封城

Vinyl|在上海封城一周年之际,你回看过去一年有怎么样的感受呢?

鱼鱼|我感觉自己增长了很多小技能,一些没有必要拥有的小技能,就像我并不需要知道荒岛求生是什么感觉。在一开始我还在想年轻人一代有一代的机遇和挑战这种东西,后来觉得我们遭遇的是一个人为制造的,没有必要的事情。我以前被规训得很好,在经历上海封城之前,看其他地方封城感觉对自己生活没有太影响,好像这样的状态是可以一直保持下去,我的生活也不会出什么问题。现在感觉自己清醒了一点,回看疫情中别人的经历,会变得更能共情。

Vinyl|经历漫长的封城之后,你作为上海人的身份认同,或是对于上海的感情有改变吗?

鱼鱼|虽然我在上海生活了这么多年,但我并没有作为上海人的身份认同。我是广东人,从小家里都是讲家乡的方言,家里的文化也比较接近老家这边,我之前读的是民工子弟的学校,没怎么接触过上海文化,所以我不会认为我是一个上海人,但我很喜欢这座城市。

封城之后我对这座城市的管理者的执行能力和管理能力的信赖感下降了,但这种感觉不是对这座城市本身的讨厌。

Vinyl|封城结束之后,包括整个内地后来疫情管控放宽之后,你还会跟别人提起疫情的经历吗?

鱼鱼|我离开上海后经常和别人聊到这个话题,我和内地同学和香港本地同学都聊过,发现大部分人真的会不知道上海发生了什么。有的同学完全不相信上海封过城,或者是不相信发生过那么严峻的事情,比如人员伤亡。还有很多人好奇到底发生了什么,比如在这样的状态下到底怎么参加高考。香港人比较能共情,比较符合他们对这个强权的看法。

一部分内地人会有一种针扎不到身上就不知道痛的感觉。比如说我之前做一个小组作业,有一个组友是吉林的,那边封得很严重。另外一个组友不太相信这件事。后来我们两个人一起说了很多亲身经历之后,那个组友才相信有这回事,他也感觉挺受冲击的。

我觉得疫情的记忆是需要反复重提的, 在有人想要把这段记忆完全抹杀的情况下,这些记忆只能依靠人们口口相传。最真实的东西,真的只有亲历者才能知道。

后记

向鱼鱼要疫情期间的照片时,她补充了一个细节,她们当时是没有毕业照的,限制聚集不能拍,只有私下几个朋友的合影。整理这篇稿件时,我刚刚从欧洲回来,坐在我阔别两年的房间里,2020年的毕业照就放在我书桌旁边。

此时距离我的高考已经整整三年,距离疫情爆发也是三年多,疫情初进入高中的同学如今也要踏入高考考场了。三年来的记忆围绕着“疫情”这个特殊的纪年方式,蒙太奇般迷幻地接合在一起,这是我们这代人对时间特殊的理解方式,是存在于我们内在的一种真实。