对话翟旻昊:从萨满主义到宗教研究|围炉 · NYUSH X 上纽ICA

前言

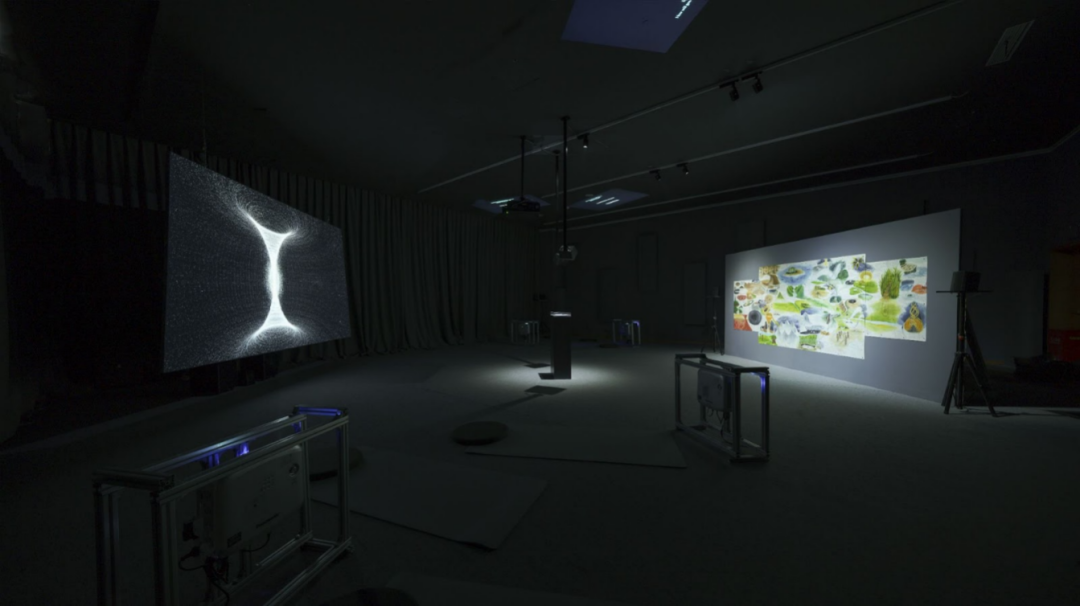

2022年秋季,上海纽约大学当代艺术中心(上纽ICA)举办了由艺术家陈滢如和萨满实践者林丽纯带来的“闭上双眼,真识即显。关掉大脑,真知即现”展览。上纽ICA自2021年开始为期两年的艺术研究项目“另类知识的可能性”,探索被忽略和压制的认知方式以及知识去殖民化的复杂政治,而本次展览正是这一项目的第二期内容。在名为《音波驱动》的项目中,两位艺术家利用多媒体复合装置在上纽ICA呈现了萨满主义的世界观。她们采用萨满的方法进入意识转换状态,创造另类现实,并邀请其他人学习和尝试萨满实践,以此发掘对自身的深刻认识,同时汇聚成更广泛的集体性知识。参观结束后,围炉与上纽全球中国研究助理教授翟旻昊根据展览内容,共聊关于萨满、神秘主义、宗教研究的话题。

对话人简介

翟旻昊老师于复旦大学获得学士和硕士学位,并于普林斯顿大学获得中国宗教的博士学位。他的研究领域主要包括中国佛教、中国宗教,敦煌与吐鲁番宗教写本等。在他的博士论文中,翟旻昊老师探讨了佛教作为一种外来宗教如何促成了中古中国护身符文化的形成。在日常的阅读中,翟老师也对中国的巫与巫术仪式富有兴趣,在秋季和春季学期分别开设“中国宗教与社会:鬼神、佛祖与祖先”以及“动物与中国宗教”两门课。

#1 宗教萨满:萨满、巫、与宗教研究

炉|本次的ICA展览由视频、绘画、声音等多个部分构成,展现了萨满世界观中的“上部世界”, “中部世界”和“下部世界”。其中,最引人注意的元素之一就是展厅内作为萨满文化标志的鼓声,观众站在不同的位置,听到的声音都是不一样的。

翟|展厅里的鼓声其实也是我感兴趣的一件事。对于萨满来说,鼓是一个穿越时间的事物。Shamanism(萨满主义)这个词其实不是我们现代语言里的一个词汇,最早是通古斯语系,也就是那些在西伯利亚的部落使用的一个词。从17世纪开始,一些去到那边的旅行者在自己的游记里面会记下来这个词,西方学界才开始逐渐知道并使用这个词。对就中国来说,在更早的宋代史书,比如《三朝北盟汇编》里就有“珊蛮”的记录,这应该是最早对这个词的记载了。那么在17世纪出版的游记的插图里面我们就可以发现萨满在打鼓,但这个也不是最早的例子了。现在很多西伯利亚考古工作发现岩壁上面的岩划里面就已经存在打鼓的萨满形象,那些可能是距今2000到3000年以前的东西。今天中国东北的鄂伦春族他们还是保留着萨满的传统,也是在打鼓。东北的二人转传统,也是和萨满的这些仪式有关的。二人转里面有一个非常有意思的形式叫做神调。神调由有一男一女两个人表演,其中女性是大神,是主要的位置;男性是二神,叫帮兵,代表病人或者病人家属问大神问题。整个过程中都是要敲鼓的。从中我们可以看到一种几千年前出现,到今天仍然存在的视觉元素,只是我们很多人想不到其中的联系。

炉|您刚刚说到女性扮演的大神形象,在中文语境中,提到“巫”字我们也往往会联想到到女巫,与女性有关系。那么性别在巫文化中有什么特殊意义吗?

翟|首先我们要考虑萨满主义这个词能否跟我们这个巫的观念相对?这是我们在一个外语环境里面研究中国历史,特别是早期的中国历史,会碰到的一个很重要的问题。就是我们时常会拿一个形容某种特定现象的英文词,来作为一个形容某种特定现象的中文词的翻译。有时,它们的意思或许有些重叠,但并不可以做到完全对应,因为它们毕竟是产生在两个非常不同的文化语境当中的。

第二个问题就是说拿到中国来讲,巫能不能对应萨满?我想如果从一个狭义的角度来说,那显然是不行的,因为萨满主义这个词本身指一个专门的,只局限在北亚的文化现象。但如果我把萨满当成一个非常广义的词,用这个词来形容有些特殊的人可以与某些超越人的存在建立联系的现象,那似乎巫也可以对应萨满。我想我们这个展其实也就是这样,它其实就是让萨满与中国的巫互相对应。

另外,我认为你刚刚讲的也是对的。《国语·楚语下》里面有一段材料就是讲巫的起源。里面就明确讲到“在女曰巫”,就是女性叫巫,男性叫觋,巫觋为一男一女。在早期的中国的记载里面,有大量的巫是女性,甚至早期中国政府有设置专门的巫觋职位,这里面也是有女性担任的。这其实是非常重要的,后面女性其实逐渐被官僚系统排斥在外,但是在之前其实这个位置很重要。

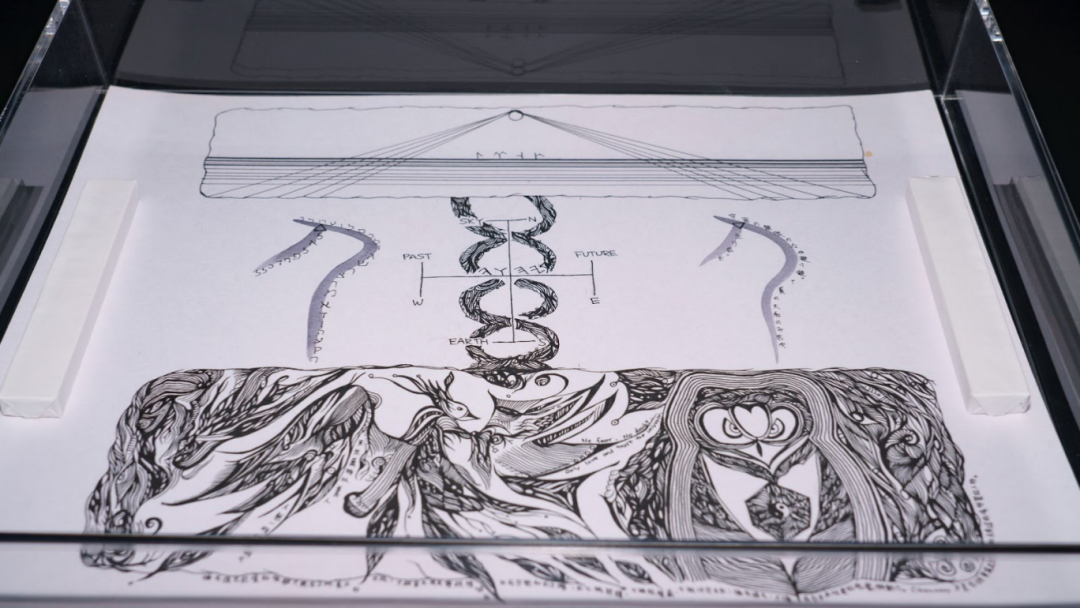

炉|这就涉及了如何去理解萨满的概念。萨满原本是发源于北亚的一种意识活动,逐渐扩大到与世界各地与“意识活动”有关的文化。一些学者反对这种概念的扩大化。在展览的中心以“巫”为原型的手绘地图中,我们可以看到不只有”长生天“,还有基督等其他宗教神明的名字,以及希伯来文、日语等文字写成的咒语。当我们讨论萨满主义的时候,萨满究竟意味着什么?

翟|狭义地来讲,萨满文化当然就是用这个词来指代特定地区的特定文化现象。这种做法是在学术研究中比较流行的,因为它是非常安全的,这个词肯定适用,不会出错。

另外,有一种“本质主义”的方法,把萨满主义当做是一个概念框架,然后提取几个基本要素,我就可以把满足这些要素的现象放到这个框架下面,总结一个概念出来,再拿这个概念套用到别的地方,最后发现好像这些地方的现象都差不多。其实你去检索关于萨满主义的说法,像非洲、南美这种与萨满主义起源地毫不相关的地方,如果使用本质主义的定义,都可以放到这个框架里面。

“本质主义”的做法也是有益处的,因为它能够揭示出一些我们作为人类共通的东西。这种“共通”不是说在一种文化里发现了这样东西,然后在另外一个文化里发现了相似的或者一样的,就说明这两个文化之间有相互影响的关系。这是不一定的,因为有可能这两种文化现象各自独立地发展出来,但是我们作为人类有一种共通的东西。比如南美的萨满文化有死藤水,服用了之后让人产生幻觉。另外,考古学家在新疆的两个被定作萨满文化产物的古墓里面,发现皮筐和木碗里残留了不少碎了的大麻种子,而且这个木碗的底部比碗壁薄,这就说明人们经常在这个碗里面捣大麻。由此可以看出古代的新疆居民也是在用这样一种有致幻性的物质,来帮助萨满进入到一种状态里面。南美和新疆的这两种文化当时肯定没有互相影响的关系,但至少这两个例子揭示出我们作为人类在文化层面会有一些相似性。

但是这里存在的潜在危险是什么呢?其实我们如果仔细去看,就会发现被归纳到框架里的每一个现象可能都存在不符合定义的地方,总归有些契合得没那么严丝合缝的地方,导致最后呈现出的是一个完全人造的东西。

炉|包括萨满在内的许多与意识相关的活动似乎都与幻觉有关。幻觉在萨满文化中扮演了什么样的形象呢?

翟|对,幻觉是很重要的一点。根据本质主义的定义方法,萨满有几个特点,一个是“出神”,就是说可能萨满的肉体在这里,但是ta的灵魂可以离开肉体,然后上天入地,云游各地。另外一个就是说是“降神”,即就是说萨满的身体被当做一个容器,神降到萨满的身体里面,这时候萨满说的就是不是ta讲的话了,而是神讲的话。这是个更普遍的一个现象,比如说跳大神,基本上就是这样的活动。而跳大神现在应该是不允许用大麻这种东西了,但会用其他的办法进入这种特殊的精神状态。

人的意识是非常容易被操纵的。我不知道你们有没有这样的体验,比如说在上纽ICA这个展览里面听到鼓声;或者去音乐节这样的场合,跟着音乐和周围的人,人就非常容易不受控制地开始摇摆脑袋,头就开始摇起来。而且这种行为是不由自主的,或者说你没有意识到这是个被操控的状态。如果有一个人用这种方式来试图操控你的精神,是不难的。

#2 文化萨满:萨满文化走向何方?

炉|我们刚才一直在讲的萨满主义,一开始它就是某一些地区地方的原住民文化,但现在它被当作健康产业、或是旅游文化相关的消费品的一部分。这样的转变是否背离了萨满文化的中心,是不是一种被资本力量的剥削和异化?

翟|认为现代社会在把萨满文化商品化的这个想法,是非常现代主义的看法,是现代人才会有的。一个纯粹为了寻求知识的萨满传统在古代恐怕是不存在的。萨满是一个非常强调实践的身份,其所做的一切都有现实的目的,比如为了给他人治好病,为了给他人祈福,为了给某件事做一个预演。古代的萨满不会把纯粹追求知识的那一面展现给他人,而我们今天好像认为萨满是一个纯粹追求知识的方式,这实际上是个非常现代性的定义。

古代萨满的工作也收钱的,他们去治病当然是为了帮助病人,但是他们也以此收取利益。所以如果单从物质利益交换的角度,我不觉得这是个问题,因为从古至今都是如此。你提到我们的资本发展到了一个新的高度,现在社交媒体和技术的发展,整个世界各方面都在被商业化,这可能会出现某些新的变化,就好比过去寺庙里面的护身符,有卖的有送的,到了现在还可以在网上买,会有各种各样的新途径可以买到。这是一种消费主义的产物,但是我不觉得这是个很大的问题。

炉|这让我想到纪录片《神翳》,里面提到:萨满文化从一个古代的民间活动变成今天受到保护的一种文化遗产,而这种文化遗产保护的过程并不会去尊重文化遗产本身以及继承人对文化的理解,而是政府就希望我们能够呈现出一个便于保存的模式,但保存下来的文化也许就因此而“变味”了。比如说一个文化可能已经快销声匿迹了,但是人们强行给它打一剂针强心针,虽然可能结果貌似展现出了原来那样种兴盛的状态,但是其实已经和以前不一样了。

翟|这种保护是另一面——想把它神圣化,也就是想象这种文化原本应该是什么样的,然后我的保存要么是让它回复到那个状态,要么就是定格在那个状态不变。我同意你这个看法。甚至更加激进一点,很多时候我们以所谓“保护非物质文化遗产”的名义保护的所谓的“遗产”,其实都是新近的、或是为了非遗保护目的才会被发明出来的。

#3 无神论宗教研究者的神秘主义观

炉|刚刚讨论我们讨论萨满主义,多是把它当作一种文化现象、或者文化保护的对象。原始的、神秘主义的萨满方法,即便在当下也被有人们借用借助其来进行一些治疗行为,并且有时它似乎确实能够帮助人们把病治好。我们如何看待萨满作为一种方法在医疗等现代的、科学领域的作用呢?

翟|这是个好问题,也是会让大家吵起来的一个问题。我只讲我个人的意见。我虽然是宗教系出身、教宗教课程,但我是一个非常坚定的无神论者,所以我个人是不相信的。哪怕你告所我萨满治好了谁的病,我不认为这一定要用神秘主义解释。换句话说,我不否认萨满在治疗过程中可能起的积极作用,我只是认为它起的作用是可以被现在的医学、心理学或安慰剂理论等解释的;如果这是能够解释的,我就不需要再去通过神秘主义来理解它。

炉|作为一种与神对话的世界观,萨满世界观往往被看作一种非理性的文明,有时人们甚至会将其与“封建迷信”相联系。而对于这些被认为是“非理性”的文明,我们该如何去理解其价值呢?

翟|用“封建迷信”这个词本身体现的是一个思维的惰性。人们从小就被灌输这种概念,也不管这个词是怎么诞生的,内涵是什么,拿来就用,很多时候就用在他们不喜欢的事情上。在我的课上,我们一开始会讨论什么是宗教,我会给大家非常宽泛、松散的定义,而不是让大家纠结于区分所谓“宗教”和“封建迷信”。我更在意的是做一个观察者来观察这些活动背后的逻辑是什么,为什么人会去相信。至于我相信不相信,这些事是真是假,我觉得都不重要。哪怕它就是编的,假材料背后有真历史,这种编造也一定有它的原因。我觉得包容的心态还是挺重要的。

作为一个无神论者,我保留对宗教的好奇,我非常愿意去思考一些宗教的问题:为什么人们会被某种宗教所吸引?他们都在做些什么?他们这么做的动机是什么?我并不是他们的一员,而实际上对于做有些研究而言,处于这个旁观者的位置是有利的。

炉|作为宗教研究者,您如何看待一些人眼中神秘主义的预言性质呢?

翟 | 我觉得预言本质上其实是一个概率问题,而且只要讲的这个话够模糊,受众是会自己往上靠的。但是我更感兴趣的是为什么这个人会这么想以及促使人采取特定思维方式的机制。比如说这个展览它是一个空间,观众进去参观,也不是进去随便看,而是有一个特定的主旨。在观众看到某些东西之前,会先看到其他东西。这个空间的布置,是观众产生某种想法的途径。其实跟我们做古代研究是一样,比如说研究者看一个壁画,就是观察一个敦煌的洞窟,或者说进入一个寺庙,就会发现里面的物品并不是随便摆放,而是有设计的。当人们按照空间的设计进行参观,会产生某种特定的情绪,或者其他心理的状态。如何把这种物理空间上的布置和安排的作用,与心理当中产生的某些情感结合起来?或者说作为旁观者,我们能不能看出这中间有关系?这个是我觉得比较重要的。

炉|申舶良的文章《神秘主义再临:危机年代的艺术转向》写道,“纵观历史,每当一个时代陷入危机与迷雾,总会有许多艺术家转向神秘主义去寻找灵感与启示。” 联系之前前段时间很火的“电子木鱼”,似乎不只是艺术家,每当社会问题无法在现实世界中通过正常的方法解决的时候,人们就会寄希望于一些“非正常”的方法来寻求慰藉。您如何看待这种选择呢?

翟|我觉得这个也挺正常。在一个大家普遍都比较苦闷的时代,我们日常习惯的方法很难解决这个时代的问题。现在就在这样一个时代,每天上演着各种各样莫名其妙的事情,我们也很难用我们已经掌握的工具来解决它。人们看不到任何解决办法了,此时有的人会去寻求某一些神秘主义来解决,事情解决的感受给予人心理上的慰藉,使ta逃离出苦闷。这个是个人选择,我尊重并且没有任何的批判看法,但那不是我的个人选择。

#4 权力划分与连结:当代世俗社会中宗教的角色

炉 | 对于我们这种无神论的国家,像萨满这样的宗教在社会当中应该有一个什么样的定位?

翟 | 我觉得如何看待宗教,首先取决于你在站在什么位置,政府、普通人与宗教从业者肯定有不同看法。很难说我们是一个无神论国家,因为我们各类宗教活动的参与者是很多的。可能说我们是世俗国家更恰当。根据中国的宗教政策,我国是一个有宗教自由的国家:你有信仰或不信仰宗教的自由;对于信教人士,你有选择信仰什么宗教与改变信仰的自由。我觉得这是作为一个世俗的国家应该有的一个氛围。

当然,任何国家,包括中国作为一个社会主义的世俗国家,是不可能做到真正的政教分离的。宗教渗透在我们国家的很多方面。举个简单的例子,祭拜炎帝黄帝,这是中国官方组织的祭祀。政府肯定不会官方鼓励宗教,但实际上这就是一个无法分离的案例。美国总是宣称政教分离,但其实选票是来自选民的,而选民有很多可能就是福音派基督徒,任何一党的总统候选人都不可能忽视这个群体。所以宗教到今天为止对我们这个社会的影响仍然是巨大。

在今天的中国,政府规定的合法宗教实际只有5个:佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督新教。所以政府保护的也是信这五个宗教的人。如果信其他的宗教,那么就会出现两种情况:要么就是成为被打击对象,像当时取缔了法轮功等几十个邪教组织;另一种则是在合法与非法之间存在的灰色地带。比如我们平时说的民间宗教、民间信仰。像这类情形,政府也不打击,政府认为也没什么危害性。再比如说“跳大神”,即便是今天,在东北的农村地区还是存在的,我也没听说政府要打击它,而且很多时候甚至可能会被当做文化遗产给保护起来。

炉 | 关于萨满到底要不要归属于宗教,似乎也不是很有定论的事情。

翟 | 这个事情就牵扯到一个更大的问题,因为下定义这个行为本身就是一种权力的体现。把一个东西归为宗教,这件事本身就是在划线。我们会说某些活动是迷信,这个是一个非常赤裸裸的权力的体现。迷信就是要打击的,宗教就是要保护的。哪些东西被指定成迷信,哪些东西是宗教要受到保护,政府当然有权力来划这个线,因为它要保护一部分,打击一部分。宗教人士也可以,比如说我是一个宗教的精英,我看不上有一些底层的活动,我就说你不属于宗教或者不属于正统,把你清除出去。这个是整个宗教历史上都不停在发生的。

所以如何定义宗教本身是个权力问题,一些人掌握这个权力,然后再拿这个权力去达到他们的目的。所以我和学生一直讲一句话:划线这件事最重要是划线这个行为本质,至于线划在哪,是随时可以变的。这件事体现的一方面是权力、权威的确定,另一方面是创造一种归属感。

采访 | 李永馨 苏子晋 殷凯文 朱子仪

撰稿 | 李永馨 张誉宸 朱子怡 苏子晋 殷凯文 冯舒雅

图 | 来自网络

审稿 | 童不四

编辑 | 张瀚予

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论