洪水之后,“京津冀一体化”再思考

一场天灾,让河北涿州沦为“护城河”。

尽管很多人都还在质疑这次泄洪为何如此突然,是否还有更优的选择,但自疫灾以来,一个争论越来越频繁地浮出水面:在“京津冀一体化”的一盘棋之下,谁的利益总是被牺牲?在以大局为重的前提下,7500万河北民众、2100万北京人、1300万天津人的福祉如何发展?更进一步说,“京津冀一体化”接下来该怎么办?

局部不可忽视

网上有一个梗,含蓄地道出了“京津冀”的层级关系:“Jing Jin Ji,少一点,再少一点。”

也就是说,这仿佛是一个同心圆体系,从里往外,资源逐渐递减,越往外的圈层,处境越差。不仅如此,越是外围的还越是需要服从调配,首先满足核心部分的发展和需求,有所超越更是不敢想了。

天津原本在近代曾是北方的经济中心,但现在早就没人还这么认为了,因为很明显地,北京才是。

1958-1966年间作为河北省会,天津的繁荣一度仍在北京之上,但在直辖之后,失去了河北省作为自己的经济腹地,天津的发展反而陷入自我孤立。

明眼人都能看出,天津和河北之间的经济发展缺乏协同性,因为它们都只能是北京的配角。

至于河北,更有一个令人心酸的黑色幽默:“河北人羡慕河北以外的任意一个省。”

“知乎”上有河北人曾一语道破:“不协调多少还能自己发展,协调了就更得看别人眼色发展了。环保,限产……把你最引以为傲、最赚钱的产业压住了,而且是不讲情面一刀切。我家乡的小县城冬天汽车要限号,为什么?肯定不是因为车太多,道路太拥堵,每天限什么号是跟着北京来的,你猜是为啥呢?”

在这个“大局”之下,从行政层面传递下来,交给河北省的头等任务,首先就是保障、配合北京。

这样一来,当地的很多政策势必就没有自主权,它仿佛不是为了自己而存在的,而是为了他者的需要。

这种“拱卫心态”在当地社会已扎下根来,不少河北人还颇以此自豪,因为在他们的心目中,北京不是“另一个平级的省份”,而是地位不同的“首都”。

河北在历史上也曾号称富庶,重工业、矿产、粮食,样样不缺,但时至今日,哪个都不算多出彩。

这其中的原因当然很复杂,但很关键的一点是:当地的这些生产,重中之重不是自身的发展,而是保障北京在紧急时刻不会断顿。

这里面的关键是:“一体化”到底是谁一体化谁?

在这“大局”中,像涿州这样的河北城市,乃至天津,首先要摆正位置:你们都处于一个“被一体化”的位置,要服从大局听指挥,甚至不应当有自己的特殊地方利益,而要以“大局为重”,换句话说,你是一体化的客体,而不是主体。

历史学家马俊亚《被牺牲的“局部”——淮北社会生态变迁研究(1680-1949)》一书研究的虽然是他的家乡淮北,但他所揭示的政治经济学逻辑则在国内具有普适性。

他指出,从清代到近代,所谓“东南三大政”(漕务、河务、盐务),相当一部分(甚至是主要部分)集中于淮北地区,尤其是明清两代以保证漕运为最高原则,为保证大运河的运道,淮北的自然生态、农耕条件、水利优势都不得不为之牺牲,“这种治水方略注定要牺牲淮北地区的利益,以保证‘全局利益’。”

其结果,是淮北社会长期、普遍的贫困化,“伴随着生态的衰变,淮北地区的人文精神与民风习尚也在发生堕落。崩溃的生态培育出了畸形的人文素质。”

为什么看起来是“一盘棋”的协同发展,最终产生的是这样一个结果?这其中的问题或许在于,政治经济学优先于市场经济学。“有形之手”的强干预,其着眼点本身往往就不是为了哪个地方的经济繁荣,而是旨在服务于更大的目标。

这在某些特定情况下,的确有利于避免重复建设,有效调配资源,但规划永远无法替代市场,良性政治的要求仍然是赢得民心。

两种不同的一体化

一个不可回避的现实是:近二十多年来,京津冀的差距正在拉开,所谓“环北京贫困带”并不只是一句笑谈。

前两年,我曾去过河北燕郊镇、昆山花桥镇,它们分别贴近北京、上海的边界,可以说直观地呈现了这两大都市的“外溢效应”。

燕郊号称“河北第一镇”,自2013年“北京通州将成为城市副中心”的概念提出后,购房者如井喷式增长,当时看上去楼市一片繁荣,一度高达3.5-4万元一平米。然而,你在街上能明显感知到它在城市建设上与北京的差距,不像花桥几乎与隔壁的上海嘉定区没什么分别。

最近两年,环京地区的楼市跌幅领跑全国,最深跌幅超过6成。在地民众的失落感可想而知。主要房地产开发企业如华夏幸福、福成集团等,更是遭受重创。

从2000年到疫情爆发前的2019年,在考虑到人口变动的因素之后,北京的人均GDP增速比全国平均快了10%,但天津则慢了16%,而河北更是慢了29%。7400万人的河北,前两年经济总量一度被2100万人的北京所超越。

现在很多人可能已经不记得,直到2000年,河北的人均GDP仍比全国平均值高出12%,甚至压北方经济强省山东一头,但到2019年已落后全国平均值35%,在31个省市区中排名第26。

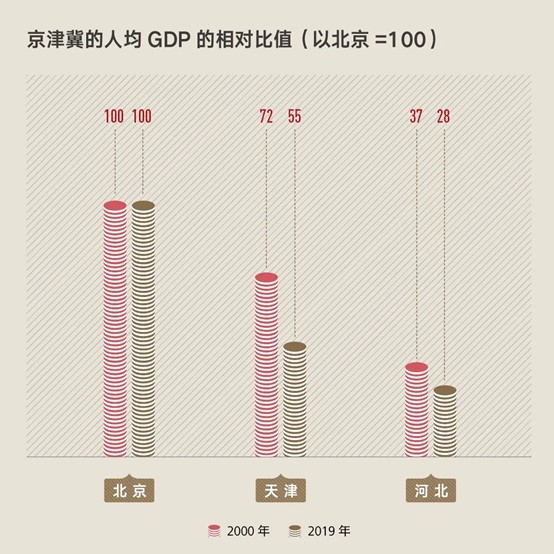

以北京为基准,2000年京津冀的人均GDP是100:72:37,但到2019年已变为100:55:28,这还是在北京人口大增的情况之下,三地的差距仍在拉开,意味着人口聚集的速度赶不上资源聚集的速度。

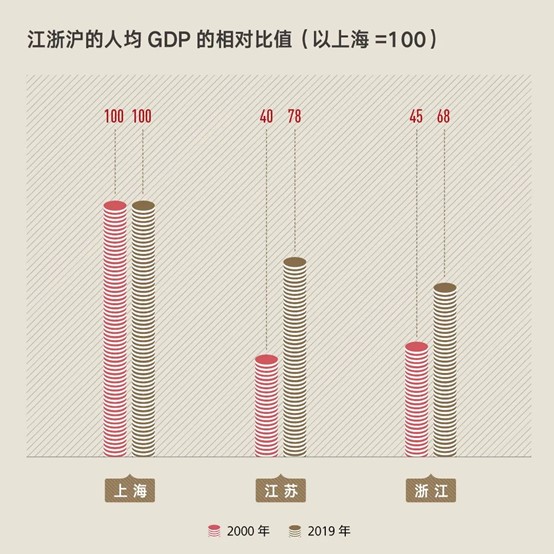

相比起来,江浙沪在同期的差距则逐渐缩小,走向“共同富裕”:上海的人均GDP一度比江苏、浙江都高出一倍,但这二十年来却不断收窄,像苏州甚至实现了对上海的反超,这还是一个半世纪以来的首次。

同样是经济一体化,长三角有何不一样?

乍看起来,某些方面是类似的:江浙皖都承接了不少上海“外溢”的机会,也都承认上海是本地区的经济龙头,但那也是要考虑自身利益的,有好处才愿意主动和上海接轨、或承接产业转移,往往是互利共赢的;但在“京津冀一体化”中,给人的感觉是:河北、天津对北京没有讨价还价一说。

在网上有个形象的段子:

长三角:我们准备卖条船给洋人

上海:我来提供钢材

常州:我来提供阀门

苏州:我来提供缆绳

南京:我来提供动力

杭州:我来提供电子设备

然后大家快乐地一起赚钱

珠三角:我们准备卖部手机去非洲

深圳:我来提供元件

东莞:我来提供厂房

广州:我来提供人才

然后大家快乐地一起赚钱

京津冀:我们准备做个App赚钱

北京:我来提供人才

北京:我来提供场地

北京:我来提供资金

北京:你们周边把环境搞搞好啊

也就是说,长三角、珠三角的经济发展,更多的是在产业分工的基础上,相比起用行政指令的“有形之手”来安排经济活动,更多地通过市场这一“无形之手”进行协调合作并实现互利共赢的。尤其是随着现代经济越来越复杂,这种方式的一体化更能辐射带动不同地区的发展。

魏丽华、李瀚林的论文《中国区域协调发展水平的回顾与展望》对比了京津冀和长三角,在综合协调、经济协调、公共服务协调和开放协调这四大维度中,测算了7项相关指标。

结果发现,2011-2019年间,除了收入协调、开放协调之外,余下的GDP协调、财政协调、消费协调、教育协调、医疗协调指标值均大于长三角,且其协调水平呈下降态势,必须加快破除制约京津冀协同发展的制度性障碍。

解铃还须系铃人

从国际和中国过去一百年的区域发展经验来看,有效市场的建设离不开有为政府的政策设计和规划引导。但首先需要主导者集思广益和多向思考。尤其需要广开言路倾听民间呼声,深入调研理解不同利益集团的诉求,顺势而为科学决策。

此次灾后重建,其实也是重新思考“京津冀一体化”的最佳时机。

如何才能实现京津冀的高效协同?

有提议干脆津冀合并,河北省会迁至天津,这样天津重新获得河北作为经济腹地,还能更好地整合资源,引领全省发展;还有人说,不如京津合并,成立一个4000万人的超级都市,这样天津可以全面对接、融入北京,真正实现“一体化”,再作为一个增长引擎带动周边。以上种种想法,都需要科学细致的沙盘推演,而非大手笔一挥。

这样激进的行政区划调整方案,短期内恐怕很难获批(至少,1997年重庆升格直辖市之后,再无省级单位调整),但它确实真实地传递出一个社会现实:在国内,协调资源的最好办法首先是行政边界的调整,但跨行政区的协同发展就往往比较困难。

相比起来,在发达国家,市场机制在跨区域乃至跨国发展中发挥着重要得多的作用——如纽瓦克作为纽约都会区的重要组成部分,在行政上其实属于新泽西州;东京都市圈包含一都三县(东京都、神奈川县、千叶县、埼玉县);在欧洲,法、德、瑞士三国交界地带以巴塞尔为中心,协调发展,边界丝毫没有影响资金、人才和货物的流动。

人家连国境线都没有妨碍彼此的合作共赢,那国内更没有理由不破除行政壁垒。任何一个中心城市的发展也不是孤立的,周边的塌陷对它而言也未必是好事,因为社会自主发展带来的支撑力量,才能源源不断地孕育出经济活力。

时至今日,我们尤其需要这样的反思:经济一体化的目的是实现1+1+1>3,充分发挥各地的优势,在产业分工的基础上激发各方参与者的积极性,顺势而为、人心所向,路就通了。

那不是要“谁一体化谁”,而恰是要尊重各方利益,在市场上实现双赢,才能做活“大局”。