亲测:只有女性才反感“打擦边球”的言语性骚扰吗?

因为一次无聊的闲扯,让我有机会测试一下对面那个性别对言语性骚扰的敏感度。

为什么要搞这个测试呢?说来话长,以前跟马特市自由民主人权派男大明星@津轻海峡争论一些问题时,总是被他以“亲爱的”相称,感觉非常讨厌,非常恶心。在我明确向他表示不希望他用这个词称呼我之后,他并没有理会我的抗议——恰恰相反,我想津轻海峡应该是为他成功地恶心到我而自以为得计。

我当时想过要不要向马特市管理员提出申诉。但有鉴于以前被五毛骚扰时,马特市管理员可能因为我批评反节育派尤其是造假大师易富贤,大概是觉得我的立场“政治不正确”,因此在他/她处理我跟五毛之间的纠纷时,我能感觉到他/她有偏袒五毛的倾向。这一次如果提出申诉,我对自己的申诉能否获得公正处理,是完全、丝毫没有任何信心的,所以我只能在警告津轻海峡之后将他拉黑。

后来我又反思自己,我是不是对这个词过于敏感了?毕竟,在兲朝,“亲”或者“亲爱的”是非常俗滥的网络用语,陌生人之间都可以用的。于是我想起一个喜欢使用这个词的曾经的线下朋友,一直以来都是她对我以“亲爱的”相称呼,而我从来没有用这个词称呼她。直到有一年,因为反感她对我宣讲“美国想用转基因食品消灭中国人”这种荒谬的理论,我对她说了一些尖刻的话之后,她主动跟我断绝了往来,而我也无意跟她修复关系。

并且我还发现,当我用英文与人作文字交流的时候,我可以出于礼节,在电子邮件的开头毫无心理障碍地对完全陌生的人以“dear”相称,而对稍微熟悉一些的人,尤其是异性,却非常抗拒使用这个词,可能是担心招致不必要的误解。

我对这个词的确是有些敏感的,但算不算”过敏“呢?

我想起以前在推特混的时候,有一个疑似移居海外、政治光谱偏由主义的华男(没准就是津轻海峡),也因为随便称女网民“亲爱的”,而招来对方的抗议。

如此看来,对这个词敏感、因为异性对自己使用这个词而感觉受到冒犯的女性,并非只有我一个人。

然而,正如我在前面说的那样,因为“亲”或“亲爱的”在简体中文圈中是一个俗滥的网络用语,像津轻海峡那样,明知对方(尤其当对方是跟他观点、立场相左的女性时)反感自己用这个词称呼,却依然坚持要使用它,甚至把这当作一种暗含侮辱的恶意语言工具时,在旁人(尤其是男性)看来,这种做法顶多也只能算打擦边球的言语性骚扰。感觉受到冒犯的女性可能是很难获得旁人(包括管理员)的支持的。

所以我一直很想测试一下,如果女性对男性也搞一下这种打擦边球的言语性骚扰,对方会不会感觉受到冒犯呢?

津轻海峡是我的第一个测试对象。但我发现,当我满含恶意地称他为“亲爱的津老”时,他根本就无感。也许因为他在现实中就是把这个词当作口头禅的吧,就跟原教旨主义共产主义时代的国人习惯性地用”同志“称呼别人一样。

前几天无意中看到“野人”的一篇文章,感觉有那么一点兴趣,就点开了进去唧唧歪歪几句。大概因为讨厌我借他的宝地批评造假大师易富贤,又因为我的政治立场偏向民进党一边,“野人”对我那些本来就是闲扯的评论表现出极大的反感。当然,他不会明确说出反感我的真正原因,而是批评我逻辑混乱。

而我当时纯粹是出于无聊,明知道“野人”讨厌我,但出于一种“逗你玩”的心理,就继续有一搭没一搭地在那儿跟他闲扯。

当“野人”说出”沒邏輯的都跑去跟政客們一起報團取暖才對吧~“这句话时,我忽然灵光一闪:何不测试一下他(似乎是男性)对打擦边球的言语性骚扰有何反应?

于是我故意开玩笑说”让我抱抱委屈愤怒的你“。

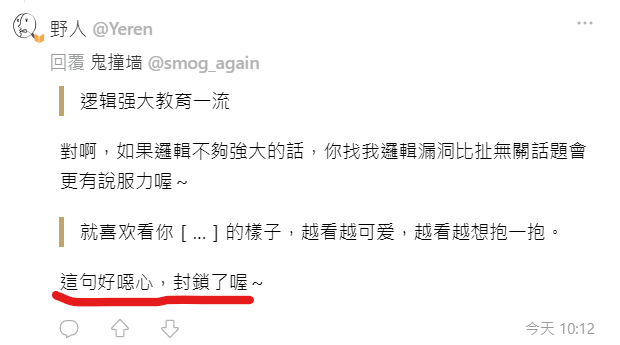

几个回合之后,”野人“表现出受到言语性骚扰的反应,明确表示他被我说的话恶心到了,并且将我拉黑。

这证明(疑似)男性面对这种打擦边球的言语性骚扰时,也会感觉自己受到冒犯,跟很多女性的反应是一样的。

我和推特上那位女性在被打擦边球后的感受并非个例。我们并不是神经”过敏“。

现在,我的测试结束了,我想为我的恶作剧对”野人“表示道歉。不是为了求得”野人“的原谅,因为我很清楚,我和“野人“之间的鸿沟是不可弥合的,我也不寻求弥合;而是单纯地因为,我就是做错了事情,我应该承认错误并道歉。

此外我也非常支持”野人“将我拉黑。因为我有时候呢,就是会很无聊地在人家的文章下面唧唧歪歪,而我作为准老年人,记忆力很差,如果不拉黑我的话,我过段时间就会忘记”野人“有多么讨厌我,说不定又会点开人家的文章去强行联想地唧唧歪歪什么造假大师易富贤了。

我在想,”造假大师易富贤“这几个字,是否也会让某些人感觉自己受到冒犯呢,即使他/她并不是易富贤本人。

最后,我要感谢马特市部分政治光谱偏蓝的网友如此宽容地对待我时不时地奚落讽刺国民党。这证明,至少国民党跟共匪还是有区别的嘛……(意味深长的)哈哈,哈哈哈。