如何纪念一名前媒体人的英年早逝

近几日,在推上,在朋友圈,陆续看到一些(前)媒体人,悼念一名在日本“因病”早逝的前媒体人akid(王懿),37岁。以前,我也在媒体工作过,但并不存在交集,不认识也不知道akid。

世道教人冷静和冷峻。这几年,去世的中青年实在是不少,以后很可能会更多,所以,心生惋惜之余,我也只是当作平常事。

昨日,有一篇《这个时代辜负了她》出现在我的朋友圈,没能逃过这种流行的“让人们付出更高的信息成本的故意制造悬念钩子”标题党套路,我还是点了进去想看一下是谁,没想到说的就是akid。此前,我已经读过了李华芳的写的《记你赤忱热心,记你直言不讳,记你与我们穿过汹涌人潮的相遇 —— 悼念我的朋友Akid》,知道她是从工科跨专业考研新闻然后才进入媒体,我也是如此曲线转行的,已经心生了戚戚焉,所以,就认真地读了下去。结果,我很不同意作者维舟除了略微增加的一点道听途说的信息之外的“或轻率或粗疏或错乱”的措词和推论,这样轻率和错乱的观点甚至反过来也让我对作者提供的信息是否准确和完整心中存疑。

把akid的早逝放到了时代环境和时局变动之中来看待,这自然是没错的,毕竟每个人就如同惊涛骇浪中的小船必定会受到惊涛骇浪的左右,但问题是,如今哪一行哪一业哪一人没有受到结构性影响呢?当然,媒体人受到的影响会更直接些,立竿见影,但不通过akid职业细节和内在逻辑来展现个人、媒体与时局之间的命运纠葛和复杂脉络,从而提升人们对于自身所嵌入和陷入的时代之理解的分辨率和含智率,而是过于轻率地一下子就跳到“时代的高度”来进行套路化的抽象论述与恣意抒情并得出“这个时代辜负了她”这样禁不起推敲的堂皇结论,这未免是过于大而无当了吧。

首先,“这个时代”并非是铁板一块,而是不同阵营之间多元纷争乃至两极对立的,例如,akid的去世,有人惋惜同情,也有人挖苦嘲笑,因此无法诉诸于一个同一性的时代主体来承担责任,也就是说,从主体的角度来看,“时代”这个词本身相当于是一个空概念,只有刻画阶段、特征和氛围的意义,却并非一个行为和责任的主体,也就谈不上“辜负”或“不辜负”。那么,简单而笼统地“归罪于时代”却不提供具体所指,除了作为症状的“能指的漂浮”的修辞和移情,就没什么实质性的意义,并不会触动真正的反思和有责任的行为。

其次,且不说给akid贴上“理想主义者”这样的标签是不是过于廉价。对一位真正的理想主义者来说,把自己从这个时代中独立出来,反身致力于对“这个时代”进行批判、改变和建设,那么,这就是一场漫长的交锋和博弈,在这样的情境、语境和心境中,更谈不上“辜负”或“不辜负”了,你不能说你的对手或敌手“辜负”了你,对吧。如果过早地败下阵来,那需要反思的也是自己的认知、策略和意志的问题,既然是惊涛骇浪中的小船,那就有必要挂好风帆和把好方向。任何选择都是有风险和代价的,既然是成年人了,既然是自己的决定,干就是了,愿赌服输,没什么好抱怨的,没有什么是“应得”的,“时代”不欠任何人的,对吧。

那么,我们来看文中这句话——“这个时代辜负了她。像她这样执着的理想主义者,如果在一个开放的、有着丰富公共生活的社会里成长,可想至少可以活得更好。人间不值得,不值得你这样来过”,就知道有多么荒谬了。如果这是“一个开放的、有着丰富公共生活的社会”,那还需要并出现“这样执着的理想主义者”吗?难道不正是因为前者不存在后者才得以成立并接受考验吗?作者竟然进而得出“人间不值得”的结论,由特称的“这个时代”逻辑僭越到普称的“人间”,那这与曾经的伪理想主义者李诞又有什么区别呢?遇到点挫折或败局,就怨天尤人,怪罪时代,怨恨人间,那肯定不是真正的理想主义者,只能算是“文青”或“愤青”——有幻想和情绪但缺乏相应的心智与意志的支撑,而且,更为重要和尖锐的是,这样的心态在受挫之后与“反社会心态”在逻辑上就只有一念之差、一“墙”之隔了,这样说绝非是不合理和无所指的,不幸的是,akid本人就是一个悲剧性的例证,真是令人恐惧、怜悯和叹息,为了不造成不必要的刺激和纷扰,这里就不上截图来证明了。我认为,把akid复杂凄苦乃至于愤世嫉俗的短暂人生简化为“这个时代辜负了她”才是对akid最大的“辜负”,把真正属于akid(王懿)本人的本真性(authenticity)和独特性(uniqueness)去标签和无套路地真实再现(representation)出来,才是akid的朋友们对akid“曾经来过这个世界”的最好的纪念,毕竟曾经心有善念、情怀和“理想”(不管是多么简化、幼稚和肤浅)的akid和所有人一样都有过想要成为“独一无二”的自己并影响周围的人和改善整个世界的“本真时刻”(authentic moment)。

最后,也并不是不能说“辜负”或“不辜负”,但这只能在可以直接打交道的具有主体行为能力和进行承诺的人际之间诉诸,例如,家庭关系中,社交关系中,工作关系中,尤其是自我关系中,恩怨情仇,不是不报,可能只是时候未到。说到底,一个人最不应该辜负的是自己的天赋,因为天赋是一个人的一生中所有成败的终极基础,当然,这个过程中最关键的是原生家庭的“引擎”作用和父母的“点火”能力,但这并非是决定性的,人生中还有不少“再次点火”的其它机会,只有心中依然还有信念和耐心。不管“被抛入”什么样的世界和社会,都必定是问题重重,甚至是“创伤”(trauma)累累的,尤其是在这样的“新旧对冲”甚至“你死我活”的时代,我们每个人既需要释迦牟尼的慈悲,也需要马基雅维利的的冷峻。那么,一个人有责任把自己天赋锻造为解决问题的能力,当时不予我的时候“躺平”无妨,当有机可乘的时候“进取”便是,风物长宜放眼量,不必在意一时一地之得失,哪里跌倒就从哪里爬起来。

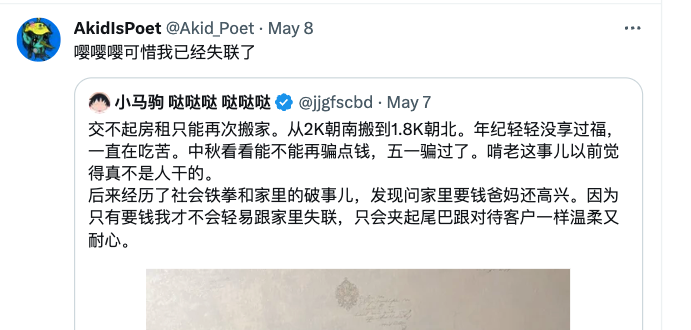

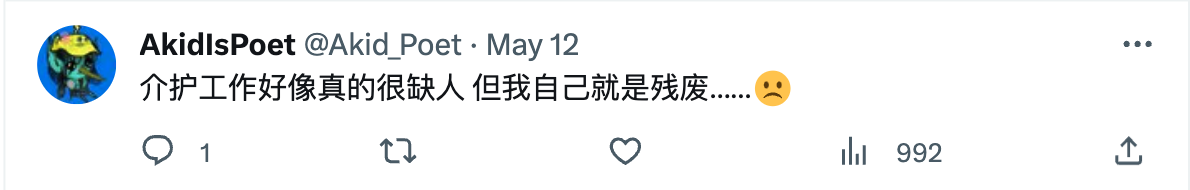

正是由于相似的经历,产生了镜像般的触动,我才觉得有写一篇文章的必要,特意去推上了解akid在推上展示的自身信息——认真了解要写的对象,这是一位写作者的基本义务。坦率说,我是忍着强烈的生理不适感,一条一条往下看的,因为,她发的自拍中那举着食物的瘦骨嶙峋的手,给我造成了强烈的生理与心理的冲击,但这又像是一个神秘的象征,也像是在发出求救信号,可是,谁又能懂,谁又能救呢?由于太过于触目惊心,这里就不发图片了,看了就很难忘掉。

根据零散的信息,至少可以初步判断,akid在自己人生的最后时光里,处于极度的贫困之中,又与家人和朋友“失联”,几乎已经是在推上“公开乞讨”了,那种孤立无援的境地和“绝缘体”般的状态,真的是令人动容和心酸。akid的朋友们说,她患有“厌食症”,并在《讣告》中说是“因病去世”,但她并没有放弃“上进心”和生的希望,一直在为交不起学费发愁,因此,至少可以初步来说,她的死不仅是“因病”,也是“因贫”,是“贫病交加”和恶性循环的结果。从存在论的层面来说,akid既与家人、朋友和社会失联,也与食物“失联”(厌食症),真的就是“人”之存在状态的一种极端形式了。

那么,我就不由得反问:那些自称为是akid朋友的人们,是否真的尽到了朋友间的关照和责任呢?有没有辜负“朋友”这个称呼呢?或者说,在如今这样一个礼崩乐坏和灾殃不断的个人主义时代,我们是不是有必要重新反思“朋友”这个词的意义和价值了呢?它是不是也像“理想主义者”或“美女”或“老师”等这样的词一样被过于廉价化了呢?

这样,我们恍然间就与刀郎相遇了,回到了《罗刹海市》中的“我们人类根本的问题”。