232|沙漠之网(下):内盖夫-阿拉伯贝都因人中的残障、性别与聋人情谊

内盖夫是一片广大沙漠,在古希伯来语中意为“南部”,贝都因人是世代生活于其中的游牧阿拉伯民族。内盖夫曾在第一次世界大战结束、奥斯曼帝国瓦解后,一度属于巴勒斯坦托管地,受英国临时统治,而以色列政府1948年对其宣布主权后,开始实行定居点政策,并根据现代国家的福利、教育、公共服务供给改造贝都因人的日常生活与社会结构。结绳志此前通过诗歌编译、书单与书评等形式回顾了巴以问题背后复杂的历史脉络,希望以此向读者展示——新闻媒介难以完全捕捉的痛苦、暴力和冲突,依然横亘在民族国家不断建构的围墙边界内外。

本文作者希弗拉·基希(Shifra Kisch)90年代踏入到内盖夫地区,将注意力投向这片沙漠中独特的聋人网络。统计数据显示,内盖夫一些社区的先天性失聪出现率高达千分之三十,这使得传统贝都因宗族网络中,听人与聋人成员发展出了小范围内流通的手语系统。基希自1995年开始的贝都因手语研究,向世界展现了村庄手语在形成听聋混合社群中带来的凝聚力。2007年,纽约时报记者玛格利特·福克斯(Margalit Fox)的《交谈之手(Talking Hands: What Sign Language Reveals About the Mind)》便记录了语言人类学者如何在田野中通过追随当地居民的语料来解析手语结构的过程。

在本文中,基希将聚焦点从手语本身扩大到贝都因聋人在以色列建国、宗族网络变化与教育资源不均衡状况中的生命体验。她强调残障和性别是两条交叉的线索,让内盖夫不同代的聋人男女在就学、就业和婚姻上面临着不一样的轨道。同时,她亦关注到,世代习惯听聋混居的内盖夫社区,正在生发出一种新兴的“聋人情谊”(deafhood),即聋人之间因为校友、语言和共有经历而形成的团结状态。聋人和听人一样,正在沙漠野蛮生长的以色列定居点里,寻找流动和支持的网络。本次推送,我们将呈现论文的第二部分。

原文作者 / 希弗拉·基希(Shifra Kisch)

原文链接 / https://dsq-sds.org/article/view/45

原文发布 / 2007年

翻译 / 海冉

编校 / 子皓、王菁

原文發布时间 / 2022年5月11日

摘要

在内盖夫地区(现在的以色列南部干旱地区)的本地阿拉伯居民中,耳聋的出现率很高。贝都因人内部的动态,以及贝都因人与国家服务机构和以色列犹太聋人社区的接触,正引导内盖夫贝都因人逐渐产生一种新的聋人情谊(deafhood)。本文关注了这些过程对贝都因男女聋人的差别影响。本文的第一个目的是审视内盖夫贝都因人中聋人的状况;第二是分析耳聋与性别的交叉作用,重点聚焦于婚姻和学校教育构筑了贝都因男女聋人的生活,并塑造了他们不同的人生经历和机会结构。

关键词:阿拉伯-贝都因人,聋人,性别,婚姻,聋人教育

(文章前半部分见此推送。)

04. 学校教育:新的社交技能和资源

第一批贝都因聋人学生直到20世纪80年代才开始上学。他们被送到“尼夫(Niv)学校”,这是为贝尔谢巴聋人设立的特殊教育学校。本文涉及的大多数年轻贝都因聋人(出生于20世纪70年代至90年代之间)都在这所学校呆过几年。

这所学校属于犹太希伯来语教育区,教学语言是手势化的希伯来语。对于那些没有其他聋人亲属的贝都因聋童和青少年来说,这所学校提供了与不同年龄的其他聋童的第一次接触,以及总是迟来但极其重要的手语习得和使用的机会。这些儿童中90%以上的孩子拥有听人父母,在进入学校系统前接触手语的渠道非常有限。

这些来自赛义德和Qderat部族的孩子约占学生的三分之一。他们已经能流利地使用部族当地发展起来的手语,而尼夫学校则使他们接触到以色列手语(ISL)。他们中的大多数都成了双语手语者。时至今日,大多数尼夫毕业生在相互交流时所使用的语言是以色列手语。

1977年,时下以色列政府社会福利部出版了希伯来语版本的《以色列聋人手语词典》,1990年再版。与赛义德村庄手语不同,以色列手语与德国手语具有紧密联系,可以追溯至19世纪犹太聋童特殊教育学校。以国家为框架整合与标准化手语时,哪些元素被纳入,哪些被排除,通常会带来具有争议的后果。

尽管这所学校在将贝都因聋生聚集起来这方面起到了重要作用,但几乎没有毕业生能在任一语言中获得完整的识字能力:他们所达到的程度就只是希伯来语识字。与此同时,犹太聋生正日益进入到主流化的学校(而非特殊学校)并接受更好的教育。因此,尼夫学校很快就挤满了贝都因学生。属于特殊教育部门的尼夫学校教育水平较低:提供的培训更具有职业性质,更受性别偏见的影响。此外,该校教职员工(皆为说希伯来语的犹太人)对学生的文化和社会背景知之甚少,经常套用极端保守的陈旧性别观念和文化形象来理解贝都因社会。

对来自赛义德和Qderat部族的孩子们,聋校教育也把他们和同龄但使用当地手语的听人孩子分割开了。因此,这些社群中最年轻的一代较少接触同龄听人和当地手语。此外,虽然他们在进入尼夫学校尚有语言发展水平的优势,但失败的识字教育反而进一步增加了他们与同龄听人之间的差距。识字对聋生非常重要,文盲进一步限制了他们未来的就业和教育机会。此外,识字还能为手语使用者提供另一种语言和交流方式,以及进入主流社会的途径。

20世纪90年代末,教育部决定逐步关闭贝尔谢巴的尼夫聋人学校。犹太希伯来语特殊教育司的一些主管对这所学校里主要是贝都因人感到不快。另外,聋童只能接受希伯来语和低水平教育让一群贝都因家长产生疑虑,他们的施压更加促进了这一决定。

贝都因的新聋生开始被转介到当地的阿拉伯学校,并被承诺适当设施将会逐步发展起来。随后,贝都因各乡镇的小学开设了聋班。2005年,尼夫学校终于关闭。截至2005年,有200多名听力受损的学生已在当地阿拉伯学校就读。这些新班的工作人员讲阿拉伯语,而且的确更熟悉学生所处的社会文化环境。然而,迄今为止,除了一门以色列手语的基本课程外,几乎没有引入任何专门培训,而以色列手语亦主要只被用在梳理阿拉伯语口语和书面语。没有一个教师接受过聋教育的正规训练。

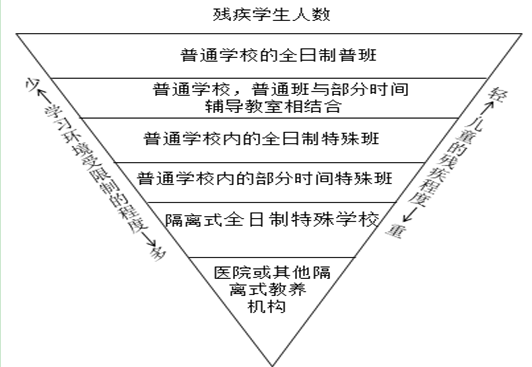

在关于聋教育的辩论中,权衡主流化全纳教育与特殊教育独立成校一直是个突出的争议。对聋人教育而言,特殊教育的弊端与其说是它被视为限制性的隔离,不如说是因隔离而来的低下教育质量。大多数特殊教育学校没有达到标准的学术水平,因此严重限制了学生未来发展的机会。

与贝都因聋生能接受到的学校教育可以形成对比的,是贝都因同龄听人的学校教育、以及犹太同龄聋人的学校教育。这两种情况下,贝都因聋生教育都更为糟糕。我并不认为犹太聋童教育已经完美到没有改进空间。但不管怎样,大多数以色列犹太聋生可以进入到主流化的学校,他们中大部分能获得希伯来语读写能力、基本唇读和发音技能,并且越来越多人能够获得大学入学资格。

贝都因听人的教育基础设施和成就在全国范围内都排名垫底(斯维尔斯基和舒尔茨,2005)。虽然越来越多的年轻贝都因听人男女都获得了高中文凭,少部分人还能追求的大学教育,但没有一个年轻的聋人毕业生(男性或女性)获得入学证书,只有少数人具备功能性识字技能(通常用希伯来语)。

因此,甚至在将性别纳入变量之前,内盖夫-贝都因人的聋人教育状况本身就可以用双重劣势来形容。为了充分了解目前聋人女性接受聋教育状况的影响,我们需要了解聋人寄宿学校对正就读其中的聋人青年男子产生的作用。

聋人学校,特别是寄宿学校,经常被聋人、全球聋人社群成员和聋人历史学者描述为聋人文化的发源地,也是许多聋人首次欣然接受和颂扬自己聋人社会身份的地方。(例如,参见雷恩,1984;帕登–汉弗莱斯,1988;森哈斯–莫纳汉 2002;拉德,2003;李,2006)

自20世纪90年代初以来,越来越多的聋人青少年离开尼夫前往以色列中部的奥尼姆(Onim)职业寄宿学校(贝尔谢巴以北两小时)。这是曾就读尼夫学校的聋生们距离最近的高中级聋人职业学校。从那时起,40多名贝都因年轻人(现年20多岁和30多岁)从奥尼姆寄宿学校毕业,其中大多数拥有烹饪或焊接方面的文凭。学校建立了针对听力障碍学生的项目,提高了学生(希伯来语)的识字能力,并为他们提供了全面的职业培训。考虑到距离和寄宿要求,这种更加优质的教育并未成为年轻贝都因女学生的选项。

奥尼姆学校不仅仅为学生提供了职业和识字技能。对于许多贝都因学生来说,他们是在这里首次接触到聋人社群的概念。他们得以见到以色列著名的聋人教育家们,并了解了聋人社群目前的斗争,如争取更好的电视手语翻译和字幕。对于许多贝都因学生来说,与聋人社群中其他同龄青少年的接触,也让他们走进了当地的聋人俱乐部,并于后来在贝尔谢巴建立自己的聋人俱乐部。因此,各种上学机会是形成新身份和社交网络的重要因素。正是在这方面,贝都因男女聋人能够接触到的机会不同,这有意无意间进一步扩大了性别之间的差距。

那么,贝都因聋女的学校教育选择是什么呢?多年来,十几岁的女学生还留在尼夫,而他们的同龄男子却离开尼夫去了奥尼姆。同时,随着女孩年龄的增长,她们的学校课程变得更加以手工艺和家庭为导向。

在关闭前的最后几年,尼夫学校扩展了与贝尔谢巴职业康复中心的合作。这个政府机构设有一个招收肢体与认知障碍者的福利工厂(sheltered workshop),并提供职业培训和援助。年长的尼夫女学生参加了每周一次的工作培训课程,由于只涉及简单的手工任务和无针对性的残障设置,许多女孩对该课程无感。然而,当尼夫即将关闭的时候,年长的聋人学生几乎不太可能被吸收进当地的贝都因高中,因为她们不会写任何阿拉伯语。因此,职业康复中心开办了两门分别为期数月的课程来培训女性聋生。这些女孩被分配到美容师培训课程,或培训她们成为聋人学前助理的课程。这些培训机会对这些年轻女性具有双重意义。首先,它是与聋人同学保持联系的一种手段。其次,它可能在其亲属社区之外提供未来的工作,这或许会带来相对经济独立和更广范围的行动能力。

将聋人教职员工整合进阿拉伯学校中新发展的贝都因聋生教育系统,本身就具有重大意义,并且构成了聋人教育的另一个与性别相关的特点。近年来,有四名贝都因聋人女性加入了贝都因聋人教育工作者的行列。在文章前面的部分,我提到了基法——她便是聋人学前教师助理的先驱。在她之后,又有三名年轻的贝都因聋人女性(在她们父亲的斡旋下)在最近开设的班级中担任学前教师助理。然而,当贝都因聋人教育被整合进阿拉伯主流教育体系后,聋人助教的能力开始受到质疑,因为她们的阿拉伯语技能极其贫乏,近乎没有。

05. 讨论:新职业、新关系和新联盟

尽管在年轻贝都因聋人中明显有一种新兴的聋人情谊,但既有婚姻模式和教育机会都在让这种情谊随着性别而差异巨大。在本节中,我会讨论这些因素催生和依赖的差异性社交网络。

正如前文所表明的,各种受教育机会是形塑不同的性别特征和生活轨迹的重要因素。贝都因聋人男性有更多的机会参与到被认为是现有聋人社区的重要机构中。奥尼姆学校就是这样一个机构。此外,越来越多的贝都因年轻男性定期参加贝尔谢巴区聋人俱乐部组织的活动。

最初,他们主要参加手语新闻版、特别庆祝活动和聚会(通常在犹太节日期间组织)和俱乐部足球比赛的月度聚会。两名贝都因聋人男性成为当地聋人俱乐部足球队的成员。该俱乐部由犹太-以色列聋人男女成立,与以色列全国聋人协会有联系。虽然大多数贝都因男子在俱乐部里感受到是被欢迎的,但越来越多的贝都因男性的涌入逐渐引发了一些紧张关系。老成员抱怨说,大多数贝都因男子懒得正式注册为会员。此外,还有评论集中于“他们从不带自己的聋人姐妹一起来”这一事实。几个贝都因男性考虑过增加专属于贝都因人的聚会日子(他们试图学习逐渐增多的俄罗斯移民聋人社区成员的做法),但大多数贝都因人是不情愿的。

俱乐部最早的贝都因人成员之一是奥尼姆的早期毕业生。他被管理层指派去鼓励贝都因年轻人作为正式会员加入进来。然而,他们中的许多人不承认该组织的自治规则。30多岁的年轻男子法赫里对我说:“我作为一个聋人有获取信息和设施的权利。为什么我需要加入并支付会员费?”

有些男性从奥尼姆毕业后,在北方呆了一两年,在那里他们有朋友和工作。他们也经常去聋人俱乐部,并与当地的聋人群保持联系。当这些人回到内盖夫时,他们越来越多地寻求彼此的陪伴。他们聚集在邻近的家中,有一段时间,非正式聚会经常在贝尔谢巴当地市场的一家咖啡馆举行。

贝都因聋人女性没有一个人去过聋人俱乐部。年轻的贝都因聋人女性被她们聋人兄弟带回家的新观念所吸引。她们无法完全消化这些观念。然而,她们对聋人身份的感受更像同龄男性,而不是年长的贝都因女性。年龄稍大、未受过教育的聋人女性以及尼夫学校的早期毕业生的社交网络主要由她们的近亲群体和住宅区邻居组成。

年轻的聋人女性在学校待的时间更长,她们常常把同学视为最亲密的社交网络。与她们的聋人兄弟不同,女性毕业后保持这些校友联系的可能性受到严重限制。对贝都因男性而言,参加亲属网络以外的社交聚会是地位和尊重的来源;对于女性来说,它却往往被认为会导致不当接触的危险。然而,教育日益被视为一种合乎情理的活动。它不仅为女性提供培训和智力资本,而且还为协商行动能力提供了主要手段,以及在近亲社区或村庄以外旅行的正当理由。这对于年轻聋人女性也是如此。

在贝尔谢巴的聋人学校最终关闭之前的春天,几个年轻的聋人女孩定期聚集在校园里。她们大多会在学校院子里聊天,偶尔会结伴短途购物旅行。她们乘坐的是现在为弟弟妹妹或邻居准备的校车。这些年轻的毕业生中有许多只是告诉她们的父母,她们被邀请去学校参加一些教育活动。

这些年轻女孩试图延长和扩大她们已有的行动能力(在学校接受教育),以维持她们校友关系。她们从小就上聋人学校,实际上主要与聋人接触。毕业后,她们和许多听人姐妹一样,被限制在她们的亲属社区。与在当地学校上学的听人姐妹不同,聋人女孩认识的当地同龄男女孩较少。因此,她们在家族社区内的社交网络较弱,这进一步削弱了她们结婚的希望。

我回到艾许和费恩(1988 年)的建议,试图挖掘否认传统性别角色所带来的解放性。在婚姻方面,我没看观察到这种否认的发生。然而,正如阿齐扎和基法的开场故事所揭示的那样,一些聋人女性确实在寻求被认为是“非传统”的职业。这些年轻女性的父亲们中有人暗示,在支持这种发展轨迹时,他们希望为女儿提供一些未来的经济保障,因为她们可能结不了婚。而在那些聋人刚刚出现的社区,父母则很难估计聋人女儿的婚嫁能力。他们往往对女儿极度地保护,担心外出就业可能会进一步降低聋人女儿结婚的机会。

因此,作为第一批进入职场的贝都因聋人女性基法和阿齐扎来自于Qderate社区就毫不奇怪了——在该社区已经有好几代聋人,但(与赛义德人不同)大多数聋人女性仍是未婚的。这些年轻女孩的父母和亲属完全认识到她们的能力,同时也意识到聋人女性在自己社区中的婚姻前景渺茫。因此,父母和亲属更有可能支持她们去开辟新的人生方向。对于这些女性本身来说,这种职业确实被认为是“非传统的”,但她们往往暗中希望利用这一职业以同样“非传统”的方式找到配偶。

阿拉姆正在被训练成为一名美容师。她已经向她的密友承认,她确实对她的培训不太感兴趣。她想和女性聋人朋友们见面,但更重要的是她想结婚当妈妈。在课间,她偷偷地与她哥哥的一位老同学见面。这个已婚听人青年一直在给她发送爱情短信。阿拉姆的哥哥,自己是聋人,和一个听人亲戚结婚了,他定期拜访他的聋人同学,并不时参加聋人俱乐部的活动。然而,他不赞成他妹妹保持这种联系。他认为她参与的培训班毫无用处,只是让他感到尴尬,并使她名声不佳。像其他许多男人一样,阿拉姆的哥哥相信他女性亲属的社会交往应该受到严格的监控和限制。一些聋人似乎对聋人联盟的前景漠不关心,只想要他们的直接接触者(主要是妻子)学会手语;阿拉姆的哥哥似乎主要关心的是男性聋人联盟。

贝都因聋人的这些发展指向了几个具有挑战性的问题。最发人深省的是,人们可能会问,如果不接受聋-聋婚姻,聋人联盟是否是可能的。来自世界各地聋人社群的证据表明,聋-聋婚姻对聋人社群的成型和力量至关重要。考虑到聋人俱乐部和其他联合社会活动在介绍潜在配偶方面的作用,人们可能会争辩说,如果没有这些机构,任何聋人联盟都是不可持续的。在前面提到的研究中,在仍然性别保守的美国聋人社群中,大多数成功获得影响力和认可的女性都是受过教育的聋人男性的妻子。当地俱乐部组织活动的主要目的是社会性的——其中之一就是提供一个寻找配偶的聚会场所(罗宾森,2006)。

然而,在当代贝都因社会中,性别隔离更加严格,社会资源中的性别差异更大。虽然没有明确拒绝新兴的聋人联盟,但有几个障碍是显而易见的。虽然越来越多的贝都因年轻男女渴望聋-聋婚姻,但这种观念并没有在婚姻传统习俗扎根(而听-聋婚姻则确有先例)。大多数贝都因人的婚姻仍然是被长辈安排的,也因此局限于传统的社交网络内。然而,各种社会机构和活动越来越多地提供了可接受的、尽管是非正式和谨慎的场所,让未婚男女相邂逅。对贝都因听人来说,教育机构、高中和大学(以及某些工作场所和政治协会)构成了主要的非正式场所。因此,我强调了教育性别化差距带来的影响。贝都因聋人女性不仅被剥夺了更好的教育,发展其他聋人身份和网络的机会也较少,而且现有的教育差距还让青少年聋女与同龄男性彼此隔绝。

性别隔离和性别差异因内盖夫-贝都因人的边缘地位而扩大,共同限制了聋人女性获得大量重要资源。大多数聋人贝都因女性都是在这些限制条件中设法成功达成她们的社会地位且满足自己的愿望。与聋人女性相比,聋人男子更有机会参加聋人俱乐部和协会。但这不能仅仅用所谓的“贝都因习俗”或女性在公共空间的流动性受到限制来解释。在内盖夫-贝都因人中引入聋人教育之前,贝都因男性也很少参加贝尔谢巴当地的聋人俱乐部。

如前所述,对于许多贝都因年轻人来说,亲缘群体的团结力已经减弱,新的政治、学术或与工作有关的社交网络至少部分取代了旧的社交网络。这一普遍的过程也不可避免地也对以前植根于当地亲缘社群的聋人男性产生了影响。因此,虽然聋人凝聚力的这些新表现不能仅仅归因于聋人教育的引入,但我试图传达聋人教育对聋人凝聚力出现的贡献及其对性别差异经历和身份的不同影响。

我强调内盖夫-贝都因社会内部动态以及以色列国家服务供给的叠加影响。贝都因人社会的边缘地位及其所附的传统形象,都让人倾向于忽视以色列国家机构在深化两性不平等方面的作用。在思考少数群体和伊斯兰社会时,文化的本质化,特别是对其性别歧视成分的假定(阿布-卢戈德,2002),变得日益明显。

当思考到少数民族时,国家机构的工作人员——主要是属于社会中占统治地位的民族(这里是指以色列犹太人)——甚至更倾向于依赖关于传统性别关系的陈旧观念。大多数工作人员不仅不熟悉这些少数群体内部的动态和多样性,而且往往没有动力支持社会变革,不管是以个人还是以机构的方式。恰恰相反,他们往往希望对这类不同群体的社会特征作出一些非黑即白的假设,以便提供所谓的“文化敏感”服务或应付不熟悉的他者。我不想暗示这里没有空间对服务条文作出有根据的修改。然而,与其质疑对聋人女性进行高等培训的重要性,不如承认,目前聋人贝都因女性不太可能上需要寄宿的远程学校。虽然奥尼姆学校的地理距离可能不是有意的,但它是国家机构创造出的一个主要阻碍。在这里,我只谈到了国家机构在塑造贝都因聋人男女生活方面引入的一个因素。其他重要因素也包含通过引入人工耳蜗和基因干预方案而导致的耳聋被医学化问题。

从结构上讲,在当代以色列,身为阿拉伯人、聋人和女性显然构成三重劣势。然而,我不是在建立一套三重边缘的综合理论;边缘往往与不止一两个重叠的权力关系和排斥机制纠缠在一起。如果只看结构带来的限制,就束缚了检测社会动态的能力,以及贝都因人、女性和聋人在内化压迫之外改变这些经历的方式。此外,这种三重边缘化的讨论方法虽然是了解其政治背景和有限获取资源的必要条件,但可能掩盖了人们在其有限的机会结构内可以利用的当地资源。为了充分理解贝都因聋人女性的生活经历,此文根据她们自己的经历和影响她们的主体性与策略的渴望,来考察她们的状况和结构性阻碍。

引用文献:参见原文

译者简介

海冉,回族,人类学双非硕士最新文章(持续更新)

沙漠之网(下):内盖夫-阿拉伯贝都因人中的残障、性别与聋人情谊

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020