日本人打造的完美聚落,為什麼變成客家人的村?

何謂客家?客家族群其中一個顯著的特色,即是不以地域為名,這也代表著客家文化常會因地制宜、因地而變──以客為家。這樣的特殊性,令他們的文化不論在臺灣或世界各地,都有著屬於自己的風貌。相較近年著名的浪漫臺三線,本篇想帶著大家翻山越嶺,來到臺九線上的花蓮豐田村,看見客家族群的不同風貌。

豐田建村:官營移民的日本夢

豐田村位於今日花蓮縣壽豐鄉(豐裡、豐山、豐坪三村一帶),是日本時期臺灣首批官營移民村。官營移民村的建立,出自日本帝國擴張與母國人口和土地的壓力。明治 41年(1908),日本通信局局長鹿木子小五郎到臺灣東部視察後,向總督府建言,若要日本人真正認同、移民臺灣,將臺灣變為日本的領土,就需要打造一座全然日本化的移民村,讓日本人在臺灣也能有歸屬感,減少思鄉之情──先以日本人認同臺灣,再談及臺灣人認同日本母國,真正達成日本化。

臺灣總督府接受建議,著手官營移民政策,並在實施前,比較臺灣東部與西部,發現東部因為人口稀少,相關土地完整[1],又無漢人勢力干擾[2],社會結構、家族結構也不若西部穩固,較利於打造嶄新的日人聚落,於是決定在東部建立移民村,首批包含吉野、豐田、林田三村。

豐田村建於大正 2 年(1913),因為鯉魚尾南方地區(今壽豐鄉)土地豐饒又多水田,故取名「豐田」。為了擁有吸引日人移入的條件,村落規劃相當完整,有著京都般的棋盤式街道,並提供配套的公共服務設施,如:火車站、醫院、派出所、學校、神社等,另還提供每家每戶 441 坪大的房舍與院落,以及 3 甲的農地。

除了符合日人需求與想像的街區之外,豐田村也有著因地制宜,別具南島風情的特色。像是房舍間用臺灣原生的七里香作為綠籬,並在村落鄰近種下阿美族的家常美味──夏季可年產 200 顆果實的麵包樹[3]──解決移民初期的糧食問題。最後,則是嚴格禁止漢人進入村莊──讓移民在裡頭扮演著生活居住於日本的日本人,營造某種《楚門的世界》般的理想假象。這些建物留存至今日,也使得走入豐田,常有種進入到異時空的奇妙感。

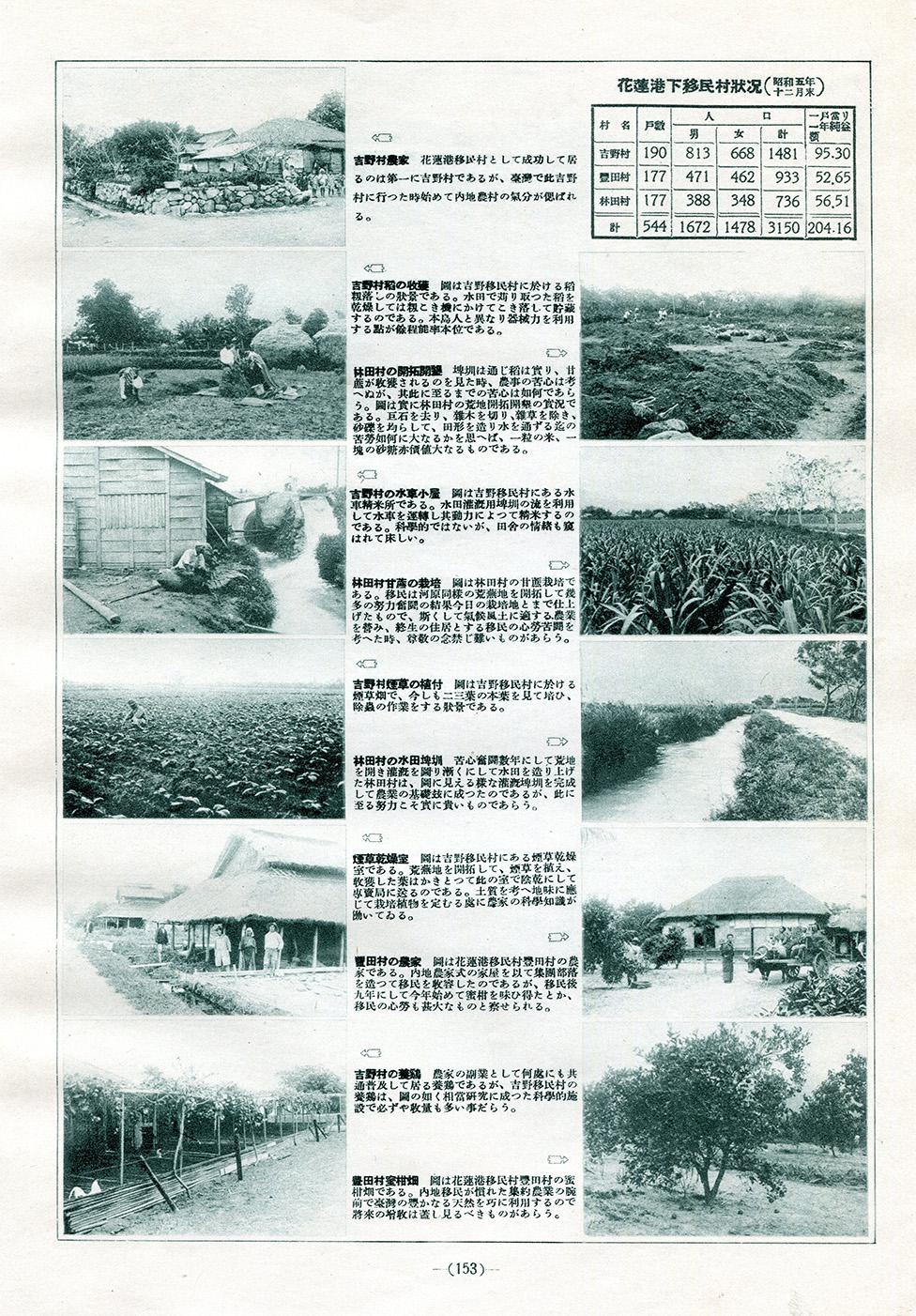

豐田村初期的景觀(Source: 臺灣總督府,《官營移民事業報告書》,1919 / 公有領域)

然而,要完全複製一個「日本」何其困難,哪怕街道、建物等人為建築都能完全重現,在建村初期,臺灣的氣候還是將移民們召喚回現實。豐田神社初代社掌小松兼太郎的日記便寫下建村隔年,一場暴風雨幾乎將移民村摧毀:

七月七日大約十點左右北風驟然吹起,不時有大暴風出現。風塵揚起,十二點時房子瞬時崩壞。同年總共發生七次颱風,八月十二日下場大雨,十三日便發生洪水。二十九日也下大雨,三十日也起一場洪水……。

除此之外,氣候引起的水土不服,也讓社掌的兩個孩子都先後住院:「石夫得了黑水熱,進了醫院,於二十日出院。十二月十五日,石幸罹患了腦瘧疾而住院。」

移民的困難,使得許多懷抱希望與夢想的日本人,曾一度憤而聚集在移民指導所前抗議,認為移民官欺騙他們來到臺灣,於是豐田移民村的人數來來去去,有增有減。

1930 年吉野、豐田、林田三村的紀錄(Source: 勝山吉作,《臺灣紹介最新寫真集》,1931 / 公有領域)

豐田的異鄉人:佃農與遊工

直到大正 6 年(1917),總督府宣布終止官營移民村政策。在不會有更多日人移民的情況下,移民村有條件地開放漢人進入村莊協助農作,建立起「苦力(クーリー)小屋」,提供給當時來此處幫工居住的房屋,一天的工資約九十錢。

雖然工資不高,甚至居住條件也僅具備屋簷,但還是吸引大量的漢人──尤其是較不具備優勢土地與條件的客家移民們前往,幫助日人開墾農田、建立水壩防洪,以及進入海岸山脈採樟焗腦……。原居於新竹香山的李添進即是一例。

李添進雖是家中的長子,但自阿公渡臺後,三代都是佃農,毫無家業可言。由於不想再當佃農,他決定來到他方尋找機會。大正 10 年(1921),李添進帶著妻兒出走,從新竹往北,在基隆工作兩年後,又乘船來到花蓮。

來到花蓮後,李添進在水璉村當挑夫,將靠太平洋一側的海產挑過海岸山脈,穿到對面縱谷區的米棧村;米棧村的日本人挑揀完漁貨後,再讓挑夫把縱谷區的山產與農產挑回海岸邊。因此機緣,李添進認識了來自豐田村、經營水產會社的日本人,成為早期苦力小屋的第一批漢人,協助續建豐田大壩,抵擋夏日暴漲的溪流。同時,李添進也在尋找受日人重用的機會,為將來謀得脫離佃農的身分。

豐田村開墾景象(Source: 臺灣總督府,《官營移民事業報告書》,1919 / 公有領域)

但要到他近五十歲的 1945 年,日本宣告戰敗,他才真正如願。當時規定,遣送回國的日本人只能帶一千日圓與三十公斤重的行李。李添進在這些年來,與一位家底優渥的村田先生熟識,為他工作近十年。村田先生離去前,便將不要的物品、房子、地契、田產,通通給了李添進,並與他約法,若是將來有日能回到臺灣,再將房子與一半的田產歸還。

沒想到的是,這一別就是永別。直到 2000 年時,村田先生的孫子回到豐田,憑著過往的書信,在郵差的幫助下找到李添進的家──也是他爺爺的家。村田的孫子說,爺爺與父親一輩子心念的就是臺灣,在日本鬱鬱寡歡;李添進的兒子則告訴他,父親常做夢驚醒,夢見村田先生終於回到豐田……。

原居於桃園新屋的許坤土,來到豐田的故事更加曲折。八歲父親逝世、九歲母親改嫁,許坤土在他人家寄居做工到十五歲,輾轉來到礦場工作。一次礦洞坍塌,老礦工招他們幾名年輕的礦工張口罵,說自己這種年紀的埋了正好省棺材,你們年紀輕的別與他們搶風水寶地,還打聽到東部一帶日本人在開墾,讓他們收拾行李,去東部工作。許坤土與幾名年輕人遂來到花東。當時的花東有大量的荒地、建設需要人手,二十歲的年紀,有的是體力,便「遊工」地生活,在銅門蓋發電廠、在花蓮港搬運水泥,又到過太麻里種田,整個縱谷哪裡缺人,他就去哪。

最後來到豐田,已經是二戰末尾的昭和 19 年(1944)。許坤土體檢時免役,鄰近的村人聽說他單身又不用當兵,每家每戶都想將女兒嫁給他,避免未婚女性被徵召到前線當護士。他拒絕幾段說媒,繼續遊工,直到那天他在豐田幫日人做農,一戶人家帶著女兒找上來,警報正好響起。他們趴在田溝裡,美軍飛機的引擎聲就在耳邊轟鳴,由遠到近震動地板的泥塊,巨大的不安襲來──女孩的爸爸還在耳邊向他嘶吼:「要不要娶我女兒?」那戶人家的女兒正滿十六歲,躲在父親的懷裡顫抖,許坤土終於點頭,定居豐田鄰近。

1944 年起,美軍開始轟炸臺灣的軍事要點,緊鄰豐田地區的壽豐糖廠、溪口發電廠也成為目標。為躲避空襲,豐田村居民多會於自家庭院附近興建家庭式的防空洞。不過據村民表示,目前尚保存的部分防空洞,有些是於 1958 年時為躲颱風而興建(Source: 花蓮縣文化局 / 政府資料開放授權 / 發佈於《國家文化記憶庫》)

戰後日人離去,許坤土帶著妻子回鄉請祖先牌位,發現她竟都聽得懂親戚們的客家話,才恍然知曉,原來妻子也是客家人,來自新竹竹東,也是說著海陸腔。

異鄉的豐田人:戰亂與天災

戰後初期,豐田村的房地產部分在日人離去前與臺灣人交換現金,或者也有漢人直接住進空屋,日後補繳房屋稅給國民政府,完成產權轉移。大量的田產與房產引來許多西部的客家移民遷徙來到豐田,甚至還有來自中國的客家移民。

1946 年,原居廣東河婆、時年三十五歲的蔡秉明才歡喜抗戰勝利沒多久,聽人說又打仗了、軍隊正在抓兵,憂愁的他於是與人打聽到臺灣的航線,和同鄉搭著舢舨偷渡到臺灣。歷經半年的準備與艱辛的航行,1947 年夏天,他們從不知名的地方上岸,同鄉各有依靠而分道揚鑣。蔡秉明則帶著妻小沿路走避人群,不知何去何從。路經小村,村人見蔡秉明的兒子氣色不對,邀他們進來歇息,才知道這裡名為太保,位處臺灣西南部的嘉義。一次,妻子小聲地用客家話問蔡秉明兒子的狀況,沒想到村人聽見了,竟用客家話回了句「毋使驚」,將兩夫妻嚇一大跳。

孩子康復後,蔡秉明一家準備離去,村人指點他們:「前陣子中國軍隊屠殺平民,臺灣人現在討厭唐山哥,別給人聽見你們的唐山口音,去人少的地方。」不過人生地不熟的蔡秉明,怎麼會知道哪裡人少?村人告訴他:「我弟弟戰爭時去了花蓮,聽說那裡有個日本村,日本人走後有很多空房、空地。」

由於豐田村的日本移民大都來自於北海道、四國沿海地區,早期遷居時其建築習性,仍採用原居地的「四邊斜」建築方式,居民稱之為「風鼓斗屋」。其特色在於屋矮,避免遭受強風吹襲,屋頂四邊斜度約 15 度以防止積雪堆積。1937 年起,由於移民村經濟收入提昇,木造瓦屋逐漸取代了風鼓斗草屋,目前座落於豐田火車站前的風鼓斗造型草屋,已成為唯一遺留下來的代表性建物(Source: 花蓮縣文化局 / 政府資料開放授權 / 發佈於《國家文化記憶庫》)

在村人弟弟的幫助下,蔡秉明住進豐田,做起了板豆腐,幾年後也攢下積蓄,終於買房買地。一晃四十年,開放三通,他獨自回到老家做風水。家鄉沒有認得半個人,只得落寞地回臺,請自己的兒子做塊匾額,寫上家裡的堂號;再過十年,蔡秉明的兒子將父親的名字刻在神祖牌上,寫著「來臺第一代」。

二戰後,因為國共內戰來到豐田的客家人不少,大抵在西部與基隆上岸,輾轉來到花蓮,莫使「唐山口音」成為他們那代移民的記憶;但再過十年,1959 年,八七水災也帶來另一批居住於西部沿岸的客家移民,多是來自雲嘉南等地,早期因為晚到臺灣,被迫在沿海一帶居住,後成為漁民的客家族群。其中一支最著名的,即是豐田鄰近有名的立川漁場蔡氏家族,他們帶來養殖技術並定居於縱谷區,奠定這裡的特產「黃金蜆」、「臺灣鯛」……等,使得縱谷的水產逐漸聞名於這座島嶼。

戰後豐田村多數的農地在日本人離開前透過轉售、贈送的方式給予漢人。由於農地東一塊、西一塊,在早期沒有摩托車的時代,大家都必須得依賴單車,在天光有限的時間裡面,去到自己散落四處的農地裡耕作、巡田(Source: 創作者-許靜慧 / 取得對象-許伍妹 / 建檔單位-社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會 / CC BY / 發佈於《國家文化記憶庫》)

豐田的客家人:流動而多元

豐田的異鄉人,是日本時代來自島內各地的不同族群;異鄉的豐田人,則是戰後,來自中國與西部的各個族群,他們成為日後的豐田人。兩段時間,都以客家族群為最。有趣的事情是,這些客家族群,各自有著彼此的「客家」,不單是所謂的「隱性客家」[4],還是不同的客家族群於短短百年的時間內匯集於一村。有來自中國、臺灣各地的客家人們,他們對客家的想像也因此不同,採茶的、養魚的、駛船的盡皆有之,各色口音與腔調也龐雜其中,他們難以被藍衫、油桐花、或者一身採茶裝給定義。

我曾在一個長輩家中,吃過加味噌的客家小炒、如麻糬吃法的牛汶水,也在一條街上看到近二十種不同的堂號;平時不見他們說客家話、講客家事,但到年二十九,子時一過,家家戶戶卻開始放鞭炮拜天公。

客家米食甜點牛汶水(Source: 總統府 / CC BY 2.0 / via Wikimedia Commons)

整個臺灣,肯定還有許多村莊如豐田般,有不會醃漬品的客家長輩、喜愛食用山產的客家長輩,或完完全全不會說客家話的客家長輩⋯⋯在不斷遷徙的過程中,他們面對文化、歷史,甚至是因應環境,將客家融入於當地,映襯客家族群的流動,多元且豐富客家族群的文化。

我們常開玩笑地說花蓮是災難的終點。多數的客家族群聚集來到東部,幾乎因為災難──不論是土地、貧困,或者戰爭與天災等,都令他們不得不離開原鄉。甚至曾有一名長輩,緊張兮兮地帶我到村裡的大廟才肯告訴我來到花蓮的原因:那年他在臺南工作,撿到地上的紅包,打開一束頭髮、幾枚錢幣,一整個家族人的就從旁湧上,非要抓他冥婚。他連夜往南逃,一路到花蓮,隔著重重山脈才敢停下腳步。直到晚年,這個祕密若非在神明庇佑下,也不輕易告人。

有一回我們舉辦活動,在村裡邀請長輩們各帶一道菜來聚餐,有三個長輩都帶客家小炒,一個將魷魚換成山豬肉,一個在裡頭加味噌,另一個則是放大量的花生米。三個長輩在聚餐上各自指責對方的菜不是客家小炒。加味噌的長輩說媽媽在日本時代就教她這麼做;放山豬肉的長輩說客家菜就是要以環境取材;另一個放花生米的長輩,小聲地說,她覺得這樣比較好吃。

爭吵越演越烈,每個長輩都插嘴說客家小炒應該怎麼做;各執一方、面紅耳赤,一個晚上終未能產出共識。雖不歡而散,但當晚也未有見得殘羹剩菜。

豐田村今日仍留下來日本時代的移民指導所、墓葬群、豐田神社,以及日人才能讀的「小學校」,充滿著濃厚的日本氣息。然而,在時光流轉下,灣生鄉土變成客家族群遷徙的終點。小學校的武德殿曾是日本學生鍛鍊劍道的所在,倏忽也成為村子婚慶的場所;井然有序如同棋盤般的街道、為了抵擋溪水氾濫的大壩,雖為日本人所建設,但卻由客家族群在日後不斷延伸、續寫。多元族群的記憶交疊在同一個空間,成為這豐田村最大的特色——也讓我們從這些豐田客家人的故事,看見別於西部之外的東部客家,也看見單走在豐田的街道上,可能錯過的那些客家故事。

一度荒廢的豐田村移民指導所經重新修復後的樣貌(Source: Mk2010 / CC BY-SA 4.0 / via Wikimedia Commons)

延伸閱讀:【台灣風土誌】第 3 期:後山客庄

本期讀者優惠:花蓮在地選物與體驗平台「山下線」全站折扣(即日起至 2023/10/31 日止。)

看完文章,想立刻來一趟花蓮之旅嗎?或許可以先看看這次故事為你準備的花蓮在地商家優惠。

結帳輸入折扣碼 storystudio,即享全站 85 折!詳情請點這裡👀

參考資料

- 張素玢著,《未竟的殖民:日本在臺移民村》(臺北:衛城出版,2017)。

- 黃熾霖等人著,《發現豐田:一個日本移民村的誕生與發展》(臺北:文建會,2003)。

- 小松兼太郎著、石竣旻譯,《一代記》(創作年不詳)。

[1] 此處的完整,指的是持有權完整,並非如西部會因土地的傳承或人口眾多,導致可能同一塊農地有大量的持有者。

[2] 東部雖有原住民族群散居各地,但三官營移民村的選址分別為吉野、豐田、林田,鄰近皆較無原住民族棲居。其中,吉野雖在官營移民村政策前曾有七腳川系(Cikasuan)阿美族居住。但因 1907 年至 1909 年的七腳川事件後,該支阿美族也遭到驅趕,奠定吉野村的官營移民村建設。

[3] 臺灣的麵包樹種類與菲律賓接近,主要分布於花東地區與蘭嶼,常見於阿美族與達悟族聚落,前者稱之為「Pacilo」(巴吉魯)或「'apalo」(阿巴魯),後者則叫做「Chipopo」。麵包樹的果肉與種子都可料理食用,因吃起來味道像麵包而得名。

[4] 意指客家族群因為常態的遷徙,在面對主流社會時,習慣將自身的族群文化隱藏,以應對主流族群。