哲学究竟是什么?这是迄今最健全的回答

近年来哲学有点火,甚或说,不是一般的火,不管什么样谈话现场,或多或少总会触及到,“哲学”成了不可绕过的范畴和问题,因而也蹿红了一些贩卖哲学的大V,一些小V也纷纷“入坑”,有学院派的“官哲”,也有在野派的“民哲”,却见不到作为超越派的真哲和大哲——国内的所谓哲学圈就没一个敢自称是“哲学家”的,不过,倒是有一位“最接近哲学家称呼的人”,这听上去像是一个笑话。

关于“哲学”,目前最大的问题是,基本上没人不知道有这么一个范畴,但却是普遍“没概念”(如同很多男人知道有“女人”这个范畴但完全不懂女人),也就是搞不懂、说不清“哲学是什么”,以致于到处是似是而非的陈词滥调,大同小异的人云亦云,例如,最流行的词源法,是把“哲学”(philosophia)解释为动宾结构的“爱(philia)智慧(sophia)”,想当然地把“智慧”作为“爱”的对象,有的也会延伸为“对知识和真理的追求”或简称为“求真”或“讲道理”之类的说法;还有一种流行的诠释,是把“哲学”作为一种有系统的概念反思、理性和批判的活动,或分析哲学传统中的“概念澄清”,等等,我也懒得逐一罗列了。

坦率说,这些那些流行的大V小V及其说法,没一个能让我赞同的,我一个也没看上,因为全是在盲人摸象,以偏概全,甚至是范畴错乱,胡说八道,就像是没有性经验的人通过饱读毛片而向同样没有性经验也没看过毛片的人普及性知识,比如说,哲学的确包含反思、理性和批判,但不是反思、理性和批判,这就跟大象包含象腿但不是象腿一样;把“哲学”作为动宾结构的“爱智慧”,也是错误的,一方面,根据“取法乎上,仅得其中;取法其中,仅得其下”和“汝果欲学诗,功夫在诗外”的工作原理,“追求真理”和“爱智慧”的结果,就会像是“越是想睡着越是睡不着”一样,必定是得不到“真理”和“智慧”的;另一方面,这排除了“友爱”(philia)与“智慧”(sophia)之间并列互动的可能性和阐释空间,压抑了“爱欲”(eros)和“爱”(love)在哲学中的本体地位,尤其是斩断了“爱”与“智慧”之间深刻的纠缠关系和辩证关系。一言以蔽之,在这种理解方式中,“智慧”或“理性”成了哲学的中心,我称之为理性中心主义,也是理性极权主义。

所以,我不得不独自发明了一个至少能够说服我自己、让我自己满意的“更好”也是“迄今最健全”的定义——没有之一,它不仅能涵盖、俯瞰和解释哲学史上的所有哲学性质的活动,也能给我们当下的生活困境带来可能令人“惊异”的新启示、新理解和新哲学。那么,咱就不绕弯子了,直接上定义:哲学是关于人在回应对象世界Ⅰ的过程中如何成为爱和智慧的主体进而创造对象世界Ⅱ的自玄考察和生活之道。这个定义可能有点长,不利于记忆,那么,也可以隐去背景简化为:哲学是关于如何成为爱和智慧的主体的生活之道,也可以极简地把“哲学”理解为“爱”和“智慧”的辩证法,但这里的“辩证法”指的是如同比翼双飞、双人舞或阴阳鱼那样的“相互砥砺,互补共进”的状态(如果一方绝对决定另一方,那肯定就不是辩证法),决不可与滥用化的“辩证法”(诡辩术)混为一谈。

这个定义的核心和新意在于,是把“爱”和“智慧”作为一种并列互补的辩证结构,或者说超对称的“双重力量”,两者之间应该是有间隔号的,即“爱·智慧”(我记得过去看到过这样的写法,但如今随着哲学热,却被人们“多快好省”了,这也是泥沙俱下的“哲普”带来的“流弊”),而且,这里的间隔号也是一种乘法符号,表示“爱”和“智慧”之间是一种乘积关系——具有升维和降维的功能,如果把“爱”作为横边/向量A,把“智慧”作为纵边/向量B,那么,两者相乘便生成一个平行四边形——由“线”升维到了“面”,这也可以用几何代数中几何积形式来表示:AB=A·B+A⋀B,大家知道还可以这样就行了,篇幅所限不多作解释(读者朋友如果对此感兴趣,可以关注本号——哲托邦,后续可能会有超对称哲学的介绍和公开课)。我们可以把这样的平行四边形“平面”进一步比喻为一个舞台,然后说,每个人一生当中真正属于自己的舞台,只能由自己的爱与智慧构建起来。爱有多深,智慧有多远,舞台就有多大。缺少了爱与智慧的草台班子搭建起来的舞台很快就会垮掉。

撇开哲学和数学不谈,我们通过朴素的人生经验就可以理解为什么爱与智慧是互补互生的,“爱”意谓着在意(care)、专注和耐心的回应(response)——请注意与责任(responsibility)的词源联系,这正是人变得“智慧”的基本前提;“智慧”则可以引导人们找到真正值得爱且彼此匹配的“合适”(fit)对象,并再生产及时且高质量的回应,这也正是“爱”得以形成正向反馈循环并持久的基本前提,在“爱”与“智慧”的比翼双飞中,人们会变得更有“爱”和更有“智慧”。另外,日常语言中的“情”与“理”或“情感”与“理性”对应的正是“爱”(love)与“智慧”(wisdom)这两个基本范畴,这可以说正是“人之为人”(human being)的最为基本的二元性或者说两极性,“爱智双飞,情理交融”应当就像人靠两条腿走路、物理学中的波粒二象性一样自然。

当然,这样的新定义在西方哲学的边缘也并非找不到“呼应”。西方哲学的主流是把philosophy作为love of wisdom(对智慧的爱),但20世纪以来,也有把philosophy作为wisdom of love(爱的智慧),例如,列维纳斯(Emmanuel Levinas)认为philosophy是the wisdom of love at the service of love(爱的智慧服务于爱)。其实,这早在古希腊已有端倪,人们通常把“认识你自己”与苏格拉底联系在一起,但据福柯考证,围绕苏格拉底展开的文本中“认识你自己”(gnothi seauton)总是与“关心你自己”(epimeleia heautou)——“关心你的灵魂”(care for your soul)——“成双成对”出现(这正好对应“智慧”与“爱”的比翼双飞结构),在某些其它文本中,“认识你自己”这一法则低于“关心你自己”这一神谕,“你必须关心你自己,不要忘记了你自己,你必须要照顾你自己,正是在这个一般法则的内部以及这一关心的尽头出现了‘认识你自己’这一法则”(福柯:《主体解释学》);在《会饮》中,苏格拉底也援引第珴提玛(Diotima)的爱欲观念:如果没有“爱”作为动力和桥梁便无从跨越“无知”与“智慧”之间的鸿沟,但这并不意谓着“智慧”就是“爱”的直接对象和最终目的。21世纪的今天,我们就可以把philosophy作为love of wisdom与作为wisdom of love辩证结合为一体,不再厚此薄彼,任其比翼双飞。另外,从古希腊的构词法和社交氛围来讲,把“友爱”(philia)与“智慧”(sophia)作为“相伴相生”的并列结构也更为可取,通常认为是毕达哥拉斯(Pythagoras)首先合成了“哲学”这个术语,但就毕达哥拉斯学派而言,那种类似于宗教团体的智识活动本身也就是一种“友爱”与“智慧”的结合形式,可以说,“友爱”的对象也包含了“人”,至少并不仅仅是“智慧”。如今,我们也可以把“友爱”(philia)扩展为更一般的爱(love)。

既然“爱”和“智慧”之结合体(乘积)作为哲学的基本构成,同时也作为“人之为人”(human being)之存在形态,那么,在这样的概念框架下,我们可以来重新批判性理解迄今的中西文化传统。一般认为,西方文化有两大支柱,一是源自希伯来的基督教,一是源自古希腊的哲学,前者的核心是“爱”(但爱的是上帝,伴随的是禁欲主义,纪德的《窄门》刻画的即是禁欲主义之下的爱情悲剧,劳伦斯的小说也总是涉及爱欲与禁欲主义的冲突和悲剧,这也是西方现代文学和现代文化的核心议题),后者的核心是“理性”(占据了“智慧”的位置),西方哲学传统把“哲学”作为“爱智慧”,这可以看作是对“爱上帝”的简单平移,或者说两者具有同构性——始终贯彻着一种性冷淡风和(隐秘的)禁欲主义,其中“人”始终没有成为哲学之“爱”的真正对象,所谓的“爱你的邻人”也不过是“爱上帝”的一个手段,因而“爱欲”(eros)始终未能有过“得其所是”的自由和“适得其所”的盛开。在中国的儒家文化传统中,“爱”(情)与“智慧”(理)则异化为了“孝忠”与“科举(考官)/权谋”,可简并为“爱权力”,以“理性”为必要条件的近代科学不可能在这样的环境中诞生。如今,全球成了一个“上帝死了”和“哲学已死”之后的西方化世界,其实,这也是一个东方化世界,东西方在世俗意义上“合流”了,一起陷入了后尼采时代的“权力意志”(爱权力)的深渊,这里的“权力”是广义的,比如说,资本主义本质上也是一种权力形式,人们不再“爱上帝”,也不再“爱智慧”,“利润最大化”成了“爱”的对象,“效率最大化”成了“智慧”的形式。互联网和人工智能(AI)的普及,“智慧”的形式也随之越来越数智化、数流化和数笼化,反过来会潜移默化地对心智、心流和心灵造成压抑、异化和窒息。如果这样的态势不被改变,那么,绝大多数人将会沦为AI的agent(代理)和流量的奴隶(数奴)而非真正的爱与智慧的主体(subject)。所以,一百多年前韦伯在《新教伦理与资本主义精神》(1905年)的结尾写下的那句名言今天放在这里依然适用——“没有精神的专家,不走心的感官主义者,如此空虚的人们想象自己达到了前所未有的文明水平”(Specialists without spirit, sensualists without heart; this nullity imagines that it has attained a level of civilization never before achieved)。

如果我们把身处的这个糟糕的全球化世界作为“对象世界Ⅰ”——它正是“爱与智慧的双重匮乏”(厌爱反智,看看社交网络上充斥着口水、垃圾和“网暴”)的后果,那么,我们唯有“成为爱和智慧的主体”,才有可能在回应我们讨厌的“对象世界Ⅰ”的过程中创造一个我们向往的“对象世界Ⅱ”,这就像是一个从“贱金属”(贱族)到“贵金属”(贵族)的炼金术过程,从“人之为人”的角度来说,全人类就两个族,一个是贵族,一个是贱族,爱智双飞的主体(subject)就是贵族,厌爱反智的贱体(abject)就是贱族。

1)这里的“主体”概念,指的是能够胜任在复杂情境中以自己的爱与智慧正确回应特定问题的人,也就是通常所说的能够“德配其位”的人,但当今的时代症候却正是相当普遍的“主体性匮乏”,随处可见“没有主体性的主体”(滥竽充数的南郭先生),到处都是无穷无尽的形式主义空把式和虚与委蛇,这样的“刺激不足”会导致越来越多的人寻求“药物刺激”的替代满足。有人也基于自身经验扩张地得出“人间不值得”,但有哲学头脑的人即“爱和智慧的主体”会懂得,这充其量只是经验-描述意义上而言的,绝不可视为本体-规范意义上之言。

2)“爱”的对象是“人”,这才是爱的最高形式,因为“爱人”比“爱上帝”、“爱智慧”、“爱权力”、“爱钱”或“爱国”复杂得多,微妙得多,困难得多,甚至危险得多,当然,也美妙得多,这需要真正的最高“智慧”。“爱人”始于人之脆弱性、终于人之脆弱性,但盛于人之自强不息,其中蕴含着深刻的强弱辩证法和人生美学,而“爱上帝”及其变体则是一种单向度的“慕强”主义(抱大腿)、寻求庇护的心理和无需任何主体资格的心安理得(即所谓的“无条件的爱”),同时也是“爱人”而不敢或不得的替代满足形式和柏拉图式的“意淫”(例如被莎乐美拒绝后的尼采陷入了“超人”和“权力意志”的疯狂)。作为人间之爱的“爱人”包含五种爱,即自爱(self-love,关心你自己)、亲爱(sorge,亲情之爱)、友爱(philia)、大爱(agape,对陌生他者和众生之爱)和恋爱(romantic love),互为条件,相互滋养,少了其中任何一种,“爱”都将是不健全和不饱满的,我们平时说的“爱情”(love),其实是这五种爱的合体与环流,也是五种爱中的最高形态——从最陌生(性别差异)到最亲密,从最无心到最在意,从最利己到最利他或她;

3)“智慧”的任务就是归类、归因和归责,我们可以把“智慧”作为“理性”和“创造性”的结合,也就是要做到“该区别的区别开来(理性),能联系的联系起来(创造性)”,所谓的“没逻辑”和“不讲逻辑”,也就是把事物的区别与联系搞得乱七八糟,胡说八道。那么,这就在西方的“理性”哲学传统之上注入了“创造性”概念,由此也可以克服单一的理性中心主义主导之下的决定论结构而为人类的“自由意志”找到了逻辑位置和“安身立命”之所,而且,在这样的新结构之中,“理性”概念也不再是作为“必然性”推理(有因A必有果B)而是作为“必要性”(没因A必无果B,有因A未必有果B)推理而发挥作用,这就把“确定性”和“不确定性”纳入了一个统一的哲学框架:如果一切都是确定的,智慧便不必要,如果一切都是不确定的,智慧便不可能。“智慧”服务于人在问题重重世界之中“理性”地剔除假象、幻象和数象从而确定真正值得爱且合适的对象并“创造性”地回应所爱和配得上所爱。在从“对象世界Ⅰ”向“对象世界Ⅱ”过渡中,“爱”生发改变的动机、意志和耐心,“智慧”则创造转型的目标、方法和手段。

然后,再解释一下关于“对象世界Ⅰ”和“对象世界Ⅱ”的“二阶世界”划分是怎么回事。首先,这是为了克服柏拉图的“两个世界”(可感世界和理念世界)划分与康德的“现象”与“本体”(或“物自体”)划分的缺陷(哲学病)——这实际上造成了一种视角僭越和思维割裂:“可感世界”和“现象”是从第一人称视角出发的,而“理念世界”和“本体”(或“物自体”)却是一种人不可抵达的上帝视角,后来的拉康的不可抵达的“实在界”(the real)只是变了一个说法。“对象世界Ⅰ”和“对象世界Ⅱ”的“二阶世界”划分,则是采取了方法论上的“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,从而贯彻了认识论上彻底的“人的视角”,把希腊神话和基督教神学在哲学中的残余彻底清理了出去。人皆从第一人称视角(自我,其存在性基本上已由笛卡尔的“我思故我在”完成)出发看世界,首先只能得到“对象世界”,这里的“对象”(object)并非是“客体”(objectification),更不是“本体”或“物自体”,因为其中可能包含了想象、假象、幻象和数象(拍摄、P图或AI生成的数字影像)等遮蔽条件或干扰因子,要想捕捉到对象中的客体,或者说抵达认识上的客观性,这需要具备相应的主体性水平作为必要的认识论条件,但这也意谓着认识主体需要经历一个从“对象世界Ⅰ”到“对象世界Ⅱ”的移动或创造而形成作为认识论条件的“视差”,没有视差便不会形成概念。在“对象世界Ⅰ”和“对象世界Ⅱ”二阶世界划分中,“客体”是通过“主体”创造“对象”的流动和视差而把握的,而“本体”也可以通过“主体”创造“客体”的转换(transformation)和视差而体现。那么,在这样的框架下和认识论中,“本体”或“物自体”亦或“实在界”,就像是中国的“道”——“道可道,非常道;名可名,非常名”,并非是如康德和拉康所认为的那样是“绝对不可认识”的,而是可以通过不断沿着“对象世界Ⅰ”和“对象世界Ⅱ”拾级而上而实现对于“本体”(道)之认识的不断深入和进阶,这也可以回应西西弗斯的寓言——为什么急于“推石头”而不“修台阶”(阻挡下滚)呢?修一级台阶,然后推石头,再修一级台阶,然后再推石头……这样一级一级往上,那巨石还会再滚下来吗?如今的人类生活普遍陷入了西西弗斯式虚无主义,但这并不意谓着存在本身(本体)是虚无的,而是因为人们继承了错误的宗教-哲学框架和“生活之道”——把目光聚焦于如何改变“推石头”(行动)所经过的“道路”(框架)吧。如果有人抬杠说,西西弗斯没有任何资源和工具来修台阶,但这种解释和约束条件也会让西西弗斯神话丧失在人间的隐喻意义,因为并不符合绝大多数人的经验,我们通常都还是有一些可以利用的资源,或者有可能找到或创造这些资源。退一万步讲,即便柏拉图、康德和拉康是对的,存在人绝对不可抵达的世界,但那对人也没什么意义,何必白操心呢?!智慧的标志之一,就是操心那些值得操心的,认识那些能够认识的,六合之外不操心,不瞎耽误工夫。在我看来,在“人类视角”与“上帝视角”之间不作区分、不作限制地随意切换跳跃,不是智慧的表现,而是精神分裂的症候。

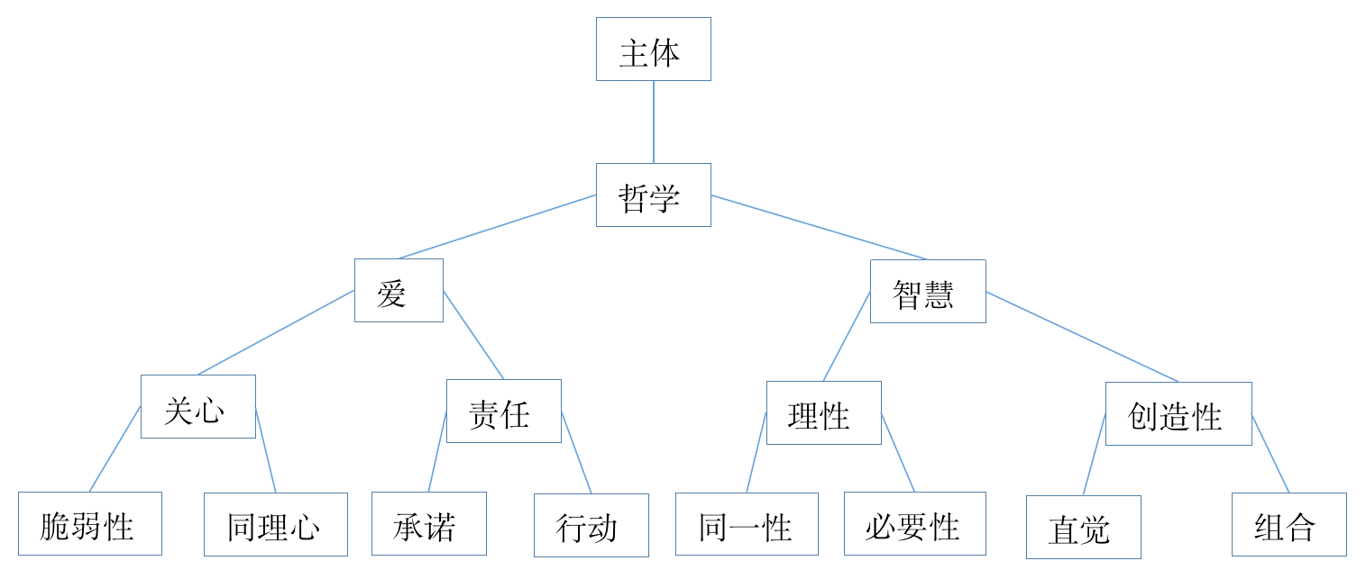

接下来,我们可以顺着“哲学”是由作为子层次的“爱”和“智慧”之结合体的路线往下走,“爱”(love)又是“关心”(care)和“责任”(responsibility)的结合体,“关心”(care)又是“脆弱性”(vulnerability)和“同理心”(empathy)的结合体,“责任”(responsibility)又是“承诺”(commitment)和“行动”(action)的结合体;智慧(wisdom)又是理性(rationality)和创造性(creativity)的结合体,理性(rationality)又是“同一性”(identity)和“必要性”(necessity)的结合体,“创造性”(creativity)又是“直觉”(intuition)和“组合”(combination)的结合体,等等,这就形成了一个概念金字塔网络,如下图所示。画这个图也是想表明,哲学是用概念来思维的,是由概念砖块砌成的摩天大厦,而唯有在一个概念网络中,如同测量学中的三点定位法,我们才能明白一个概念的内涵,也就是说,这是一种整体性思维——既是“自上而下”(直觉)又是“自下而上”(体验)的,必须实现两种视角的辩证统一;如今整个世界陷入了碎片化,正是因为缺少了这样的整体性思维,要么是过于“自上而下”(上帝视角)的不接地气,要么是过于“自下而上”(经验主义)的行而不远,毫不客气地说,这是一种精神分裂状态,也是西方的哲学-宗教中“两个世界”划分的遗毒。用一个比喻来说,概念图之于哲学,相当于是穴位图之于人体,它超出了肉眼可见性的范畴,是对于整体之深层结构和动力机制及其节点脉络的洞察(insight)和刻画。正如最好的按摩师总是能恰到好处地按到应当按的穴位,最好的哲学家(philosopher)则总是能恰如其分地说清应当说清的概念。按摩师服务于整个身体,哲学家服务于整个世界,把整个世界作为爱和智慧的舞台。

最后,还需要解释一下“自玄省察”啥意思,其中的“自玄性”可以对应self-reflexivity,后者一般翻译为“自反性”或“反身性”,但这并不准确,因为reflection是“反”的意思,而reflexivity比前者更复杂和高阶,有那么一点“反之又反”的意思,所以,我就想到了老子《道德经》中的“玄”字,后世的道家中也有“重玄”(玄之又玄)的思想,沿用“X之又X”的结构,不妨“反之又反=玄”,“玄之又玄=缘”(“玄之又玄,众妙之门”;“缘,妙不可言”)。那么,“自玄考察”,也就是“玄之又玄”(重玄)地进行自我省察的意思,不必担心这会造成“无尽的玄思”或“过度反思”的深渊,因为,最终会出现一个缘分和契机而抵达如同罗尔斯所说的“反思的均衡”或德勒兹所说的“内在的平面”(概念网络的共振),也就是涌现(emergence)出了一种作为“非思”或“超思”的直觉(intuition)来统领全局了,可以说,这是由“思”(thinking)跃迁到了“灵”(spirit)的层次。

有过创新体验的人都知道,“直觉”是创造性概念的核心,内用着一种可以称为“先验性”和“全息性”的力量,这又蕴含在“赤子之心”或者说“童心”之中,这也是老子所说的“复归于婴儿”的内涵,婴儿的先验性和全息性是最完整的,与“道”一体的。但是,唯有在爱的关心和智慧的护卫之中,这样的“童心”(无知但有直觉)才能免于伤害和创伤而逐渐成为爱和智慧的主体,由此我们也可以看到,“爱”是如何在从“无知”到“智慧”的过程中发挥支持和桥梁作用的。老子说,“道可道,非常道,名可名,非常名”,成为爱和智慧的主体的生活之“道”亦是如此,这需要时时刻刻的自玄省察——不必觉得太累,这经过训练会内化为一种脑神经网络记忆和潜意识——才能不断沿着从对象世界Ⅰ到对象世界Ⅱ的台阶拾级而上,“玄之又玄,众妙之门”,“缘,妙不可言”。

关于“哲学”的这个扩展性的新定义之解释及其与东方思想和西方哲学的批判性脉络勾连,可以写一本不薄的书,非一篇短文所能说尽,这里只能是画一个素描和轮廓,先就此打住吧,咱们细水长流,后续再慢慢聊。如果你对此有兴趣的话,可不要忘了加关注哦。