文化交流就是交朋友﹕沙磚上與台灣小劇場早期的文化交流史

文﹕小西

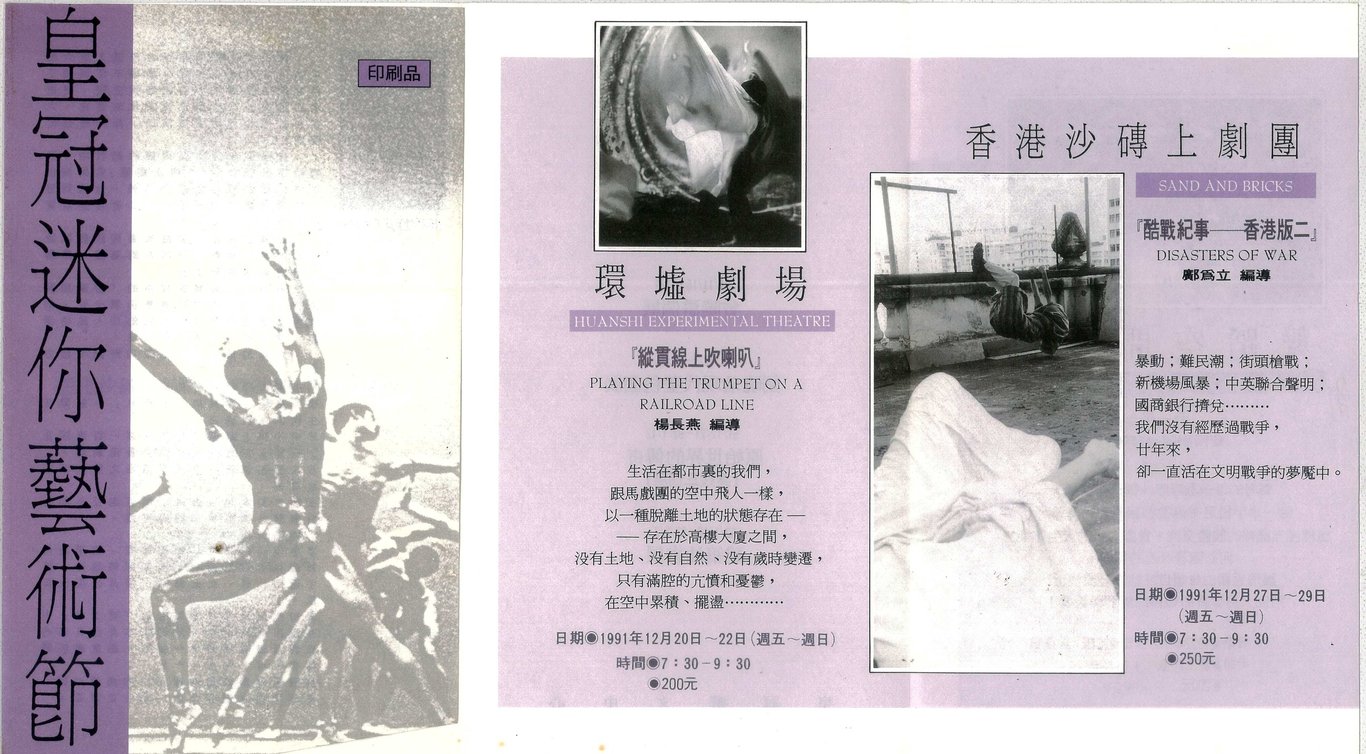

要談1990年代港台兩地小劇場之間的交流史,最有趣的個案之一大概要算是香港前衛實驗藝術組合沙磚上分別於1991年與1997年帶到台北演出的《酷戰紀事II(台灣版)》與《酷戰紀事III-爛命一條(絶版演出) 》,以及他們前前後後的交流與合作。兩個演出均由台北皇冠劇場主辦,由於沙磚上的成員跟台灣第二代小劇場人的年紀大多相若,兩地劇場界仍處於前專業化時期,無論在創作與行事上都較隨性,跟進念.二十面體的藝術總監榮念曾在台灣第二代小劇場人心目中跡近劇場導師甚至生命導師不同,[1] 兩地年輕人的文化交流更多是個人之間的率性交誼。對於他們來說,文化交流就是交朋友,而非機構之間有系統地談製作與交流。同是小劇場人,他們自然熱中於談小劇場的創作與發展,但他們也會談生活、談社會與文化,甚至兩地的政治狀況。與此同時,年輕人之間的吃喝玩樂、秉燭夜遊、喝茶飲咖啡、促膝而談也是少不免的,而真正深入的文化交流,往往就在這些演出以外的場合,慢慢地隨性滋長與進行。

初遇台灣小劇場

根據沙磚上成員之一鍾小梅的憶述,她最早在1989年年初認識到「台灣小劇場」。當時香港「城市劇場」邀請了台灣環墟劇場來港演出。鍾小梅記得,除了看演出外,她們有機會跟環墟的團長李永萍與團員侯俊明談創作。由於侯俊明是視覺藝術家,她們跟他在製作、舞台空間、視覺藝術上有很多交流,跟李永萍則在文本上有所交流。[2] 根據沙磚上成員梵谷,同年他也透過一個從事社區運動的人拍的一套有關台灣十年小劇場的記錄片,了解了多一點台灣在這方面的發展情況。[3]

之後,在1990年4月28日,張輝找來了王墨林與鍾明德等當時台灣小劇場運動中的主要推手與重要人物,來給香港觀眾介紹台灣小劇場的發展近況。由於當時大部分人會去的小劇場,只有「藝穗會」和「城市劇場」,而「城市劇場」還沒有「藝穗會」那麼出名,就算有活動,大部分人都會去「藝穗會」,所以該場有關台灣小劇場發展近況的講座,來的人不算很多。不過,該場講座的確打開了鍾小梅認識台灣小劇場以及「小劇場」概念的大門﹕

對我來說,那段時間是一知半解的。我只知道我們沒有這些東西。他們在討論的是一些很新穎的東西。他們在討論台灣的小劇場,提到了一些人名、劇團的名字,還有他們關心的主題。給我的明顯感受是,與戒嚴那段時間有關,是很政治性的東西。他們討論到劇場生態大概如此。[4]

不過根據已有的資料,在1990年4月的台灣小劇場講座以前,張輝也有帶隊去台灣觀摩台灣小劇場的實況,當時包括了香港的小劇場人,例如香港劇場導演陳炳釗等。[5] 或許是1990年初的帶隊訪台,促生了同年4月王墨林與鍾明德來港介紹台灣小劇場的講座。有關該次觀摩台灣小劇場的經歷,張輝與陳炳釗都分別於《影藝半月刊》第1與2期撰文作出了報導與評論。在張輝的長篇報導中,讀者隨着他們十日訪台的經歷,認識到環墟劇場、河左岸、425環境劇場、臨界點、優劇場等台灣小劇場新生代的名字,還有《重審魏京生》、《洛河展意》、《試爆子宮》、《八二六行動》等具有強烈介入政治與社會運動意圖,甚至走上街頭的作品或「行動」。張輝與陳炳釗的文章都敏銳地觀察到1990年代初台灣小劇場的「後解嚴時代」背景及其強烈的政治性格,但也省察到台灣與香港小劇場的微妙差異。從張輝與陳炳釗的文章,我們都嗅到作者對台灣的小劇場朋友身上「一股激揚的活力」[6]甚至小劇場的革命性的嚮往。但張輝也同時指出﹕

我在台北小劇場中,看到許多思索、討論和實踐。在香港也有不少思索者和討論者。祇是我覺得香港有一種「退一步、忍一時」的冷靜(Cool)姿態,抑壓着創作的原始慾望。狂奔疾走,也許會焦頭爛額,但也許會闖出一條廣闊的新路。

雖然1990年代初,香港人也正在面對後過渡期的時代命題,沙磚上也完成了《惟有我永遠面對目前》(1989年)、《獨裁者的秋天》(1989年)、《酷戰紀事I》(1989年)等直面時代的作品,但由於當時港台兩地的社會與政治狀態始終不同,兩地小劇場由此活出了殊異的性格與美學,也就可以理解的。不過,差異不一定是交流的屏障,在1990年代的因緣際會之下,也造就了兩地小劇場新世代的美麗而活潑的相遇。

帶着紙箱去交流(卻過不了關)

說到《酷戰紀事II(台灣版)》,鍾小梅估計,當初皇冠藝術節之所以會邀請沙磚上赴台演出,除了之前在1990年初張輝帶隊至台灣觀摩、同年4月舉辦王墨林與鍾明德的台灣小劇場講座時或許已有連繫外,大概也跟台北「舞蹈空間」舞團創辦人、也是皇冠小劇場負責人平珩,透過舞團的藝術總監彭錦耀與團員馮念慈(二人均是赴台發展的香港藝術家),認識到香港的當代舞蹈與小劇場發展相關。[7]

對於沙磚上的成員來說,第一次出埠赴台演出最令人印象深刻的,自然要數他們為了在皇冠劇場建一堵用紙皮箱造的牆,打算在香港機場空運那些紙皮箱到台灣,卻被香港海關截住了,不準那些紙皮箱上機。情急之下,他們唯有手擕少量紙皮箱上機,去到台灣再作打算。[8] 要知道在香港劇場前專業化、港台文化交流尚未頻繁的年代,像沙磚上那樣「自由散漫」[9]卻又活力充沛的跨界前衛實驗藝術組合,碰上如此烏龍百出的場面,實在自然不過。但沙磚上的年輕人憑着「初生之犢不畏虎」的精神,加上香港人靈活變通的性格,那些帶着港式本土氣息的紙皮箱,自然是「不過不過還需過」。

鍾小梅記得,當時有很多觀眾來看《酷戰紀事II(台灣版)》,「他們很踴躍,也很期待看見一些不同的東西。」[10] 至於台灣觀眾的反應,由於沙磚上把觀眾放了在舞台中央,觀眾開始時只看到舞台某一邊,然後演出到某一個點,觀眾需要把頭扭過去,才能看到另一邊發生的故事是甚麼。「他(按﹕指台灣劇場導演陳梅毛,也是環墟劇團的成員)說他在那一邊做了劇場工作那麼久,沒有演出將觀眾與演出者的位置倒置。換言之,他們不曾想過將觀眾入來的位置變做戲的位置。」[11] 《酷戰紀事I》(1989年)在香港演出時已做過演區與觀眾席對調的嘗試,鍾小梅認為,把這個具顛覆性的新穎形式帶到台灣,無疑對台灣劇場界與觀眾對如何運用空間的想像造成了一定的衝擊。[12]

在互相觀摩與交流的過程中,鍾小梅也發現,沙磚上的作品有很多形體與意象,視覺畫面很強,沒有太多的文字與對話。相比之下,台灣小劇場很多說話,「內容會很不同,他們語言會尖銳很多,與社會、政治聯繫得更強」。[13] 換言之,沙磚上的舞台呈現方式比台灣小劇場柔軟得多了。

除了舞台美學的衝擊外,兩地小劇場的年輕人也在生活與政治上有所共鳴。台灣小劇場導演陳梅毛記得,他一直對沙磚上的印象都非常好,因為「我覺得陳炳釗就是一個有創作誠意的人。」[14] 另外,他覺得台灣小劇場過去三十年來在做本土化的人,其實是在做文化上的「解殖」,無論是以台語演出、把台灣歌仔戲或民俗儀式結合到當代的演出中,都是透過本土化解除台灣一直以來在文化上的殖民狀態。[15] 在我們給陳梅毛做的訪談中,他提到陳炳釗在1997前後演出的《飛吧!臨流鳥,飛吧!》以及更年輕的「有耳非文蟲仔竇」的小清新作品,都是從自己身上生長出來的作品。由小我、個人、成長史等等看似微小的東西慢慢累積,終有一日會達到一個歷史重量,跟大歷史重疊與碰撞,而這就是「解殖」。[16] 陳梅毛能夠從沙磚上的作品看到那一代港青的本土化嘗試,並從而得到共鳴。

自由漫散的製作與交流

此外,在製作上,沙磚上也跟皇冠劇場的製作人員有過不少有趣的互動。鍾小梅憶述,跟很多外國團體的合作相似,加上港台兩地劇場界仍處於前專業化時代,在她們赴台之前,「永遠都不會回覆你是否已經完成、處於什麼進度。但是一旦會面,他們的後台人員就會全副武裝地工作,直到半夜還在工作。」[17] 她覺得那時大家都在互相學習,由於連舞台上的術語也很不同,所以需要花很多時間去溝通與解釋。但她喜歡那份衝勁,就是她們來到一個地方,跟當地的人合作,所有的東西都是大家一起建造出來。[18] 還有,跟「城市劇場」相似,皇冠劇場的場地管理比較鬆散,沒有很多制度規範,沙磚上來到場地之後,想要砌出三堵牆,然後在觀眾面前「砰」一聲撞爛它們,到演出快要結束時,他們希望劇場裡會噴水,都可以。皇冠劇場的包容度很大,這在往後的專業化年代,是不可想像的。[19]

當然,除了演出與製作之外,吃喝玩樂也是少不免的,而且很多有關藝術創作的深入討論,都是在酒酣耳熱的場合聊出來的。鍾小梅記得,沙磚上首次訪台演出,除了曾拜訪台灣作家藍博洲與攝影師何經泰外,很多時候都是一大群人到不同地方晚飯、喝酒與聊天。就算是住宿,她們當時也不是睡酒店,而是分散睡在不同朋友的家,甚至店舖的二樓。反過來說,環墟來港演出時,他們也是被安排睡在沙磚上成員九龍城的家[20]。總之,一切都很隨性,很有公社的味道。換一個角度看,文化交流首先就是交朋友,最重要的始終是個體之間的真誠交往。此外,他們聊天時也不一定談創作,也會談生活與藝術的趣事,陳梅毛便說他很喜歡跟沙磚上的鄺為立聊天﹕

因為我覺得他很可愛。他講話原本就很好笑。因為我覺得雲門的舞蹈蠻古典的,歐洲就沒有人這樣跳舞的啊。有一次「雲門舞集」還寫過他們在歐洲哪裡演出,他們都很喜歡說全場起立鼓掌多久。我還問鄺為力為什麼這麼古老的舞蹈歐洲人會喜歡,他說他們很久沒有看到人這麼用力在跳舞了。我就覺得他很可愛啊,會讓你看到不同的角度。[21]

今次來的都是老鳥(了)

事隔六年,沙磚上在1997年再度出發,把《酷戰紀事III·爛命一條(絶版演出)》帶到皇冠劇場演出。不過,跟沙磚上上次的經驗不同,大概因為兩地小劇場在兩次演出之間已有一定發展,對方可能看得更多了,「觀眾步入劇場之後,已經是在空間裡面游走。並沒有一個固定坐著的觀眾」。[22] 現場氣氛顯然沒有第一次那麼緊張。第一次來的台灣觀眾都「很嚴肅,在等待香港團體發生些什麼」,[23] 第二次來的觀眾更成熟,「他們是來看看你們做出了什麼新的事物。」[24] 當她們把《酷戰紀事III·爛命一條(絶版演出)》帶過去的時候,王俊傑、陳梅毛、魏瑛娟等等都出來了,他們在小劇場和視覺藝術上已有不少發展。

鍾小梅認為,雖然《酷戰紀事3·爛命一條(絶版演出)》所引起的反響沒有《酷戰紀事II(台灣版)》那麼大,但交流反而更深入。他們來看的是你的整體劇場形式,會討論你的做法是甚麼。[25] 至於沙磚上,她們第一次過去的時候,雖然顛覆了傳統觀眾的形式,但演出仍然在表演空間內完成,但第二次過去的時候,她們用盡皇冠劇場的所有空間,她認為這個對於台灣觀眾來說,是個新的體驗。[26]

除了談創作與美學,沙磚上成員這次赴台,也跟台灣觀眾與劇場人討論了不少香港當時面對的問題,例如經濟、政治、歷史等。她記得她們也有探訪一些團體,看他們排練。她發現對方擁有自己的排練空間,情況相當不錯。不過由於沙磚上算幸運,城市劇場有提供排練室和辦公室給她們,所以也不至於受到很大的衝擊。[27] 不過,這倒引發了她們對小劇場整體發展的思考與討論。

更成熟與多樣化的交流

除了沙磚上的成員外,沙磚上第二次訪台時,鍾小梅的另一身份是香港藝術中心劇場部副經理。事實上,在文化交流上,無論是九七後的「小亞細亞戲劇/舞蹈網絡」,還是世紀末的「放風藝術節」,香港藝術中心在1990年代都一直扮演着一個很重要的策劃角色。根據她的觀察,跟早期的台灣小劇場相比,他們在1990年代中後期的話語、探索的課題已經很不同。像陳梅毛、魏瑛娟、金枝這些第二代台灣小劇場已經跑出來了,跟早年台灣小劇場濃烈的政治味道不同,新一代台灣小劇場人在題材與美學的探索上更多樣化。例如,陳梅毛的作品會比較貼近生活與時事,而魏瑛娟則較多文學、藝術處置、身體方面的探索。[28]

而且,香港小劇場也有很多轉變。1990年,香港小劇場有愈來愈多的古古怪怪大小表演團體/組合出現,面對九七後的身份問題,加上「小亞細亞戲劇/舞蹈網絡」等交流網絡的出現,亞洲各個主要城市(包括台北)之間的文化交流無疑更活躍了。在1990年代,劇場人、劇團變多了,但小劇場的表演空間仍舊不足,鍾小梅記得,她們後期已討論到小劇場的發展生態,而不只停留在創作上的交流。[29]

此外,鍾小梅發現,跟皇冠劇場的合作也變得更暢順了。她覺得大家好像一起成長了,雙方都更系統化了,事情變得更有條理。在製作上,雙方對彼此更加熟識,溝通變得更容易,沒有了沙磚上最初赴台演出時的困惑。然而,制度化並沒有為雙方帶來甚麼限制,無論在創作與製作上,雙方仍然甚麼都可以做,甚麼都可以嘗試。[30]

若是交流、討論,我覺得九十年代是最多的。八十年代末只是一個開始。他們也是發展了一段時間才開始過來香港。其實真正來到香港已經是九十年代中末,已經累積了很多經驗,那個討論就較為成熟了。而且有系統。一開始比較像是交朋友,認識對方。所以的確不同年代有不同年代有趣的位置。[31]

信哉!大部分的時候,文化交流的起點就是交朋友。當然,文化交流並不止於交朋友,但沒有了真摰的友誼,1990年代台港兩地小劇場的深入交流又從何說起呢!

「港台兩地早期小劇場交流史(1980-90年代)」系列(3)

註釋

[1] 見小西著﹕〈形式的政治﹕進念‧二十面體與台灣小劇場早期的文化交流史〉。

[2] 小西訪問﹕〈鍾小梅訪談〉,2023年7月20日,鍾小梅辦公室訪談。

[3] 陳國慧訪問﹕〈沙磚上是如何建成的〉,《沙磚上﹕實驗.組合.時代》,國際演藝評論家協會(香港分會)(2011年),頁57。

[4] 同註2。

[5] 見張輝著﹕〈環墟不虛 河岸不左──台北十日行(上篇)〉,《影藝半月刊》第1期(1990年4月1 日),頁85-87;張輝著﹕〈徘徊在劇場與政治之間──台北十日行(下)〉,《影藝半月刊》第2期(1990年5月1 日),頁52-54;陳炳釗著﹕〈終於有人革台灣的命!──台灣小劇場運動興衰〉,《影藝半月刊》第2期(1990年5月1 日),頁55-57。

[6] 見張輝著﹕〈徘徊在劇場與政治之間──台北十日行(下)〉,《影藝半月刊》第2期(1990年5月1 日),頁53。

[7] 同註2。

[8] 同註3。

[9] 見小西著﹕〈自由散漫的沙磚上〉,《沙磚上﹕實驗.組合.時代》,頁11-30;網上版見﹕https://shorturl.at/iBT15。

[10] 同註2。

[11] 同註3,頁59。

[12] 同註2。

[13] 同註2。

[14] 小西、陳惠儀訪問﹕〈陳梅毛訪談〉,2022年11月27日,網上以及台北現場訪談。

[15] 同註14。

[16] 同註14。

[17] 同註2。

[18] 同註2。

[19] 同註2。

[20] 同註2。

[21] 同註14。

[22] 同註2。

[23] 同註2。

[24] 同註2。

[25] 同註2。

[26] 同註2。

[27] 同註2。

[28] 同註2。

[29] 同註2。

[30] 同註2。

[31] 同註2。