就算改變不了世界,也別讓世界改變你的《白日之下》

早幾日看《白日之下》,一散場就聽到有人說:「咪即係都搞唔掂!」這跟電影中的偵查組主管多次對凌曉琪說:「 你以為可以改變世界?你只是個記者!」十分相似。事實上,報道過後,制度依舊。7年多後的今天,有記者查看私營殘疾人士院舍的清單,沐恩之家已不復存在,取以代之是一間名為「君逸琚」的院舍正在營辦。但是,原來背後經營「君逸琚」的人,其實是康橋之家和沐恩之家的負責人。即是電影中西裝骨骨的王董事說得無錯:「改個名再開過。」

「你覺得好離譜?這種事每日都在發生,將來都會繼續發生!」

日光之下無新事,荒謬的事情每日都會上演。制度和現實就像一座山,就算你很想去撼動它,它依然不倒,努力過後都毫無改變,對吧?

電影沒有拍到很煽情和曬狗血,只是如實地反映現實,惡人不一定有惡報,好人也不一定有好報。戲院中,壞人得到懲罰,令觀眾大快人心是常見的,但戲院外更多的是,壞人可以逍遙法外,在制度中靈巧像蛇的生存。

「懂得選擇的人不多,做對選擇的人更少,不要為一個正確決定而內疚。」

如果努力注定是徒勞無功,為什麼還要選擇相信公義,做一個擇善固執的人呢?電影沒有給出一個明確的答覆。很多不公的事都是日光日白發生,一點也不怕被人看見。諷刺的是,院友要搬走的一幕卻是滂沱大雨。記者付出的努力,如此付諸流水。得不到院友的掌聲,反而是他們怨聲載道。

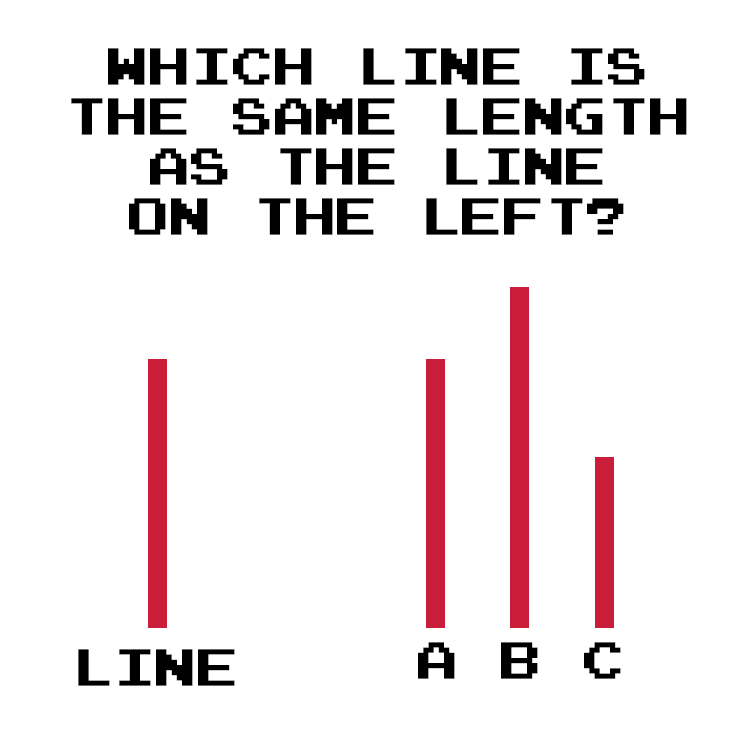

人愈大就愈懂得妥協,「隻眼開,隻眼閉」是長大後習得的技能。在一個團體中,很明顯的是大部分人都做錯了,你發現只有自己是「對」的時候。你會怎樣選擇?最經典的例子是艾許從眾實驗(Asch conformity experiments)。在實驗中,受測者被要求回答,右邊哪一條線跟左邊的線等長。結果發現,當前面6個「內應」的人給出錯誤的答案時,36.8%的人會被影響而選錯。但是如果前面6個人不刻意誤導,第7個人答錯的比例不到1%。結果證明,在周遭的人都看法一致時,有高達三分之一的人會昧著內心真實的想法,跟著選錯的答案,大約只有1/4的人保持了獨立性,自始至終沒有一次「跟大隊」。

由細到大都聽到「少數服從多數」的道理,但原來多數不一定對,而且堅持自己是對一件不容易的事情。這個世界有幾多人像凌曉琪一樣?經歷一次又一次的失望,為了保護自己,而選擇對世界抱持麻木的態度。知道自己改變不了世界,但又明知不可為而為之,這份無力感有誰共鳴?

《白日之下》令我想起《殺死一隻知更鳥》(To Kill A Mocking Bird) 這本1960年出版的經典小說。故事背景發生在1933年至1935年的大蕭條時期,美國南部阿拉巴馬州(Alabama) 一座梅岡小鎮上,透過一位聰明和天真的六歲女孩Scout 的角度,看待複雜多變的人性。

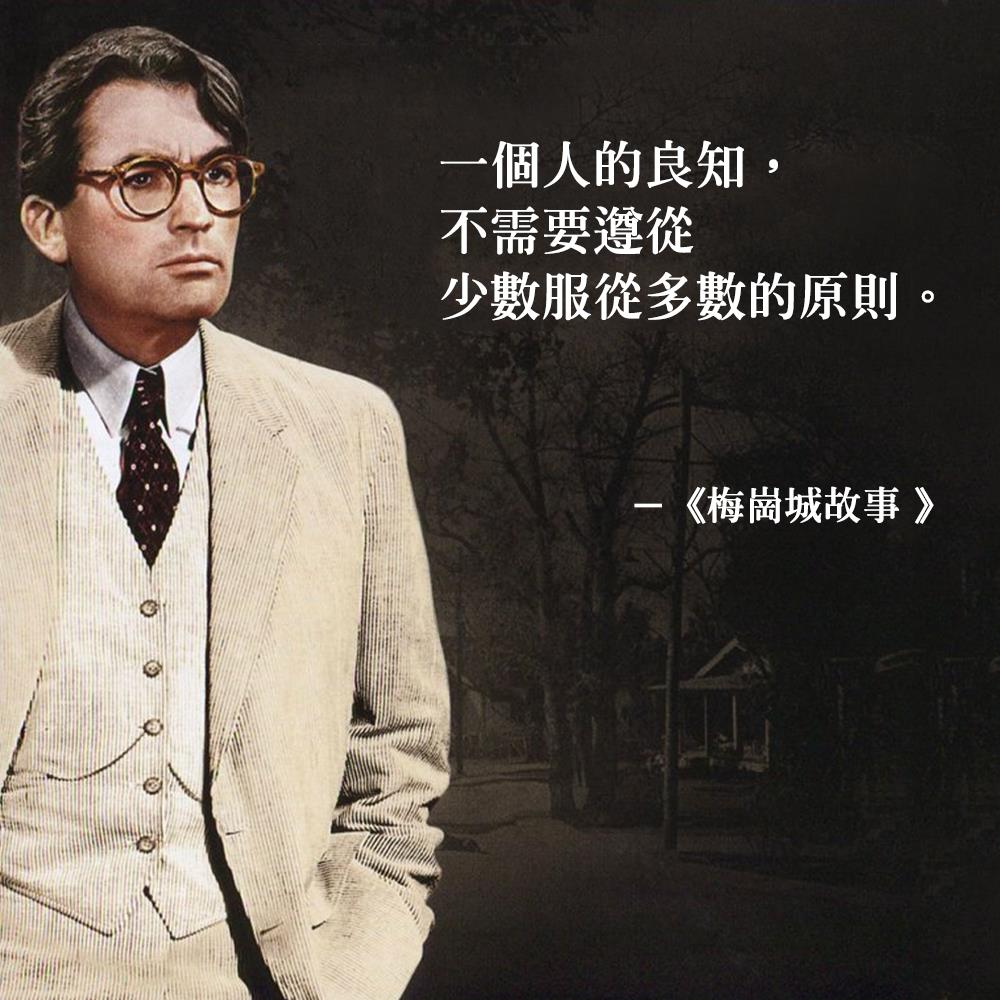

平靜的梅岡小鎮因為黑人Tom Robinson被指控強姦了一名白人女子後,Scout 的律師爸爸Atticus Finch幫黑人辯護,鎮上其它持種族偏見的鎮民們,對他們一家進行挑釁和恐嚇。Scout不明白爸爸為什麼要接這單案子,Atticus則對她說:「我得先忠於自己,才能跟隨大眾。一個人的良知不需要遵守少數服從多數的原則。」

不只是良知,我相信真相、善良、公義都是不需要少數服從多數。

最後,電影主題曲《日光漂白》的歌詞寫道:

誰能相信更好嗎

能陪我相信更好嗎

夢想偷偷因白日而留下

留在某段橫街 都可以約在何站

留在某段回憶 等反覆思索

留在某段餘生 都敢再發問 你好嗎

望天打掛,有日光漂白。就算未來依然難行,我們也會相信更好的未來,會嗎?