【金恒煒】打斷台灣人的「沈默」之鏈──彭明敏的救贖之道

彭明敏一生至少有三次碰釜沈舟的驚天之舉:在高雄中學他寧可「退學」,孤身到日本留學;第二次,在東京帝大,悍然拒絕當自願兵投入二戰,然後棄學投奔長崎,我判斷他沒有告知學校而離開;第三次,即使在白色恐怖的肅殺下,敢領銜出手,其實也符合他「衝髮一怒」的秉性。重要性外,還有另一種解讀,是思想層次上的另一重意義。

The post 【金恒煒】打斷台灣人的「沈默」之鏈──彭明敏的救贖之道 first appeared on pourquoi 報呱.

命運註定我要為著同胞的權利而公開發言。

── 彭明敏 ,《自由的滋味》

且從一首歌談起。

欲離開的暗瞑,予我擱看一咧,阿爸的心肝寶貝,用尺來量你偌高

偌矮,量佇永遠的心肝底。阿爸的心肝寶貝,伏佇桌頂來寫這批, 嘛只好恬恬來講再會。

有一工你會大漢,你會讀冊濟濟,你會瞭解,佇這個社會,需要有人敢說真心話,阿爸因為按呢才不得已,離開你和心愛的土地。

欲離開的暗瞑,予我擱抱一咧,阿爸的心肝寶貝,偷偷牽起你的手,阿爸的心肝寶貝,抱佇永遠的心肝底。

〈阿爸的心肝寶貝〉(林良哲作詞、陳明章作曲,獻給彭明敏的親情寫實之歌)

這首歌是二〇〇四年在〈台灣人民自救運動宣言〉(下簡稱〈自救宣言〉)四十週年紀念日時首次公開演唱,坐在台下的彭明敏先生頻頻拭淚,勾起他深埋內心深處的情弦,那是歷史與台灣悲哀的幽思。

彭先生自己二〇〇九年在回憶錄《逃亡》中有一章〈遺囑〉,除了給「社會交代」的英文信外,還有家書,其中特別對兩個孩子說明:「你們還不大了解台灣的政治情況,但在你們長大以後,也許能懂我不得不離家出走,……。」這「不得不」的原因就是歌詞中揭出的「敢說真心話」五個字;歷史學家秉筆直書史實,文學家直探「渺渺乎予懷」的幽微。

「敢說真心話」談何容易?誠如羅馬歷史學家塔西佗(Gaius Cornelius Tacitus)所說:「沈默是奴隸的榮光」,不願做奴隸的人們首先要打破 「沈默」之鏈,彭明敏就像盜火的普羅米修士,只是他盜的火是〈自救宣言〉。

固然歷史不能「假設」(if),學術圈有時用「反歷史事實」來形容,「如果」云云即使是「反歷史的事實」,卻可以突顯出歷史被改變前的可能現象。彭明敏如果沒有推動〈自救宣言〉,那麼他能留下什麼給後來的台灣人?一定不是今天形象的他。他一生沒有權位,他的手從來沒有放在權力的操柄上,最高是總統府資政,那是名譽銜。

我曾讚譽他是「素王」,就是有德無位,是很尊崇的稱號,因為他在〈自救宣言〉中已經擘劃出台灣的建國方略。做為一介學者,無論實學還是尊榮,當年他可說是台灣人中的 number one,他可以安於廁身象牙塔中的學者,那麼在歷史上,他是學者彭明敏而不是政治家彭明敏。他走出安靜的學術界,轉進到政治行動者,是改變自身的歷史,也將形塑台灣的歷史走向。

從小即立志走向學術之塔

彭明敏自幼聰穎,即使在充滿種族歧視的隔離政策下,他一路能進入排斥台灣人而以培養日人為主的學校,在高雄中學,彭明敏第一次展現不向既成勢力屈服而挑戰權威的叛逆個性;當時是五年制,讀到第四年 ,他向校長要求批准允許他參加高等學校考試,校長否決,他父親以「學生權利」為由,再親訪校長,校長悍然嚴拒並說:「那麼,你的兒子辦理退學吧!」

彭明敏只好單騎走東京。先插入關西學院取得考大學的資格,同時考上當年最好的京都高等學校文科及東京慶應大學,決定放棄醫科,他寧願讀文科;他一生的志趣已定。在高等學校,他系統的通讀歷史、文學和哲學,尤其雷南(Ernest Renan)「什麼是國家」的論文,成為他六〇年代後思考台灣現實政治的指南。

之後,他考入東京帝大政治科;殖民地的台灣人、朝鮮人並不受這所最高學府文法科的青睞,當年有十幾位台灣學生報考,頂多只有一人錄取,其他人不論成績有多好,都在不取之列,結果彭明敏錄取了。

然而戰爭逼近,政府取消大學文科緩役制度,依日本法律,殖民地人民不必服役,有權當志願兵,東京帝大公布「受邀」從軍的名單,彭明敏亦列名其中,但彭決定不應召,是當年帝大唯一未志願入伍的學生。

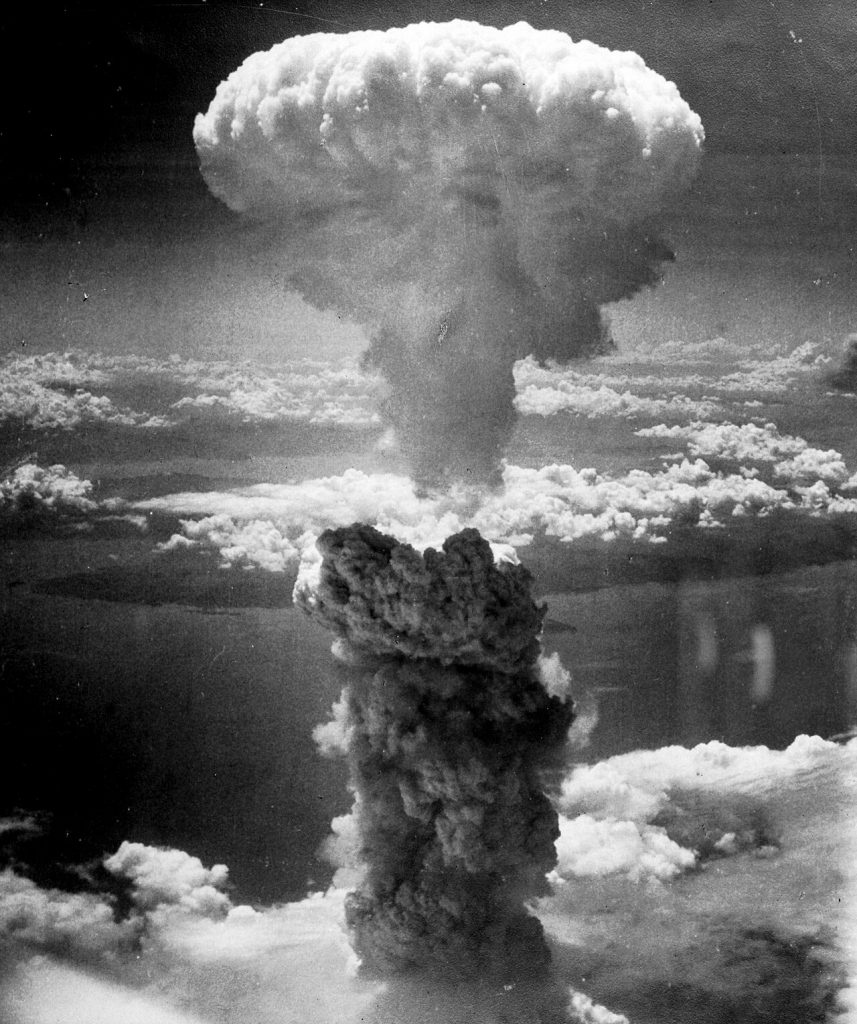

彭明敏繼續上課,但氣氛極壞,挨到一九四五年,差一學年就能畢業了,迫使彭明敏逃離東京,投奔在長崎開診所的哥哥。不幸剛上船不久,遭遇飛機轟炸,失去左臂,好不容易跋涉到達長崎哥哥家,又親見原子彈在長崎爆發,好在他們住在較偏遠的鄉下,未受波及。不久日本投降,彭明敏決定束裝回到台灣。

一九四六年夏天,政府宣佈由日本帝國大學回來的學生免試進入台大,但台大負責人都是學理工的,不知道如何處理非理工學生。於是攻讀文法科的學生,不得不自己安排課程,尋求東京帝大畢業的律師、經濟學者開課;等於台大文法科由他們負全責。他們自稱為「三三社」,表示法律、政治、經濟三門學系以及在日本的三年學制凝成的特殊組織。

畢業後,彭明敏放棄第一商業銀行高薪的工作,選擇回台大當助教,不久拿到「中美文化基金會」獎學金,一九五一年到加拿大全世界第一所國際航空法研究所攻讀碩士。他之所以着迷此一題目,與他在長期的創傷有關,又目睹第二顆原子彈的爆炸,他從法律觀點探索二戰以來的空中轟炸史,他用法文寫的碩士論文是有關和平與戰爭期間軍用機法律地位的研究。一九五四年決定到巴黎大學進博士班,同年取得博士學位。於是打道回台。

言論自由那麽昂貴的,我們省點用罷。

彭明敏離開台大時是助教,三年後拿到博士學位,未經講師即直升副教授,時年三十一,當了三年副教授又升教授,遭受一些同事嫉妒而成攻擊的目標,他自稱自己有「知識上的傲慢」,當然「不遭人忌是庸才」。在台大這幾年,他說:「實際政治並未引起我的興趣,我只關心自己的事業:教書與著作。」然而,他內心深處或潜藏「沉默之必要」的恐懼。

先舉兩個前例。在關西學院就讀時,他的心理學教授有一天要學生寫一篇切身的文章,坦誠且自由的表達一己之想法,並確保為他們「守密」。彭明敏奮筆疾書,寫了十幾頁,譴責日軍侵犯中國,責難日人歧視、輕視中國人與台灣人。教授閱後叫他到辦公室,悄悄向他保證,內容不會外洩,同時警告他說,以後還是要把想法隱藏起來,不要對人提及;因為連彭明敏也知道一旦發表於外界,會被逮捕。

第二個例子是一九四七年的二二八事變。當時彭明敏在台北唸書,他當醫生的父親彭清靠在高雄擔任參議院議長,二二八事件發生,他被推為十七個城市的處理委員會主席,結果通通被逮,幾瀕於死。「在這恐怖的數週」,彭明敏「保持沈默」,他自言雖在大學習政治,對實際政治卻很隔離,從未加入任何組織或團體。他寫了幾封信給父親,表達了憤怒。有一天高雄警察局常偷偷地警告他父親,通知他不要再寫那種信。 他第二次學到「閉嘴以避禍」的教訓。

彭明敏承認自己屬於「超然的旁觀者」,是「超然、非政治性學者」、又表示:「實際政治並未引起我的興趣,我只關心我的事業。」他的學生謝聰敏說:「彭先生向來說話小心」、「上課不談政治」。「二二八」之後,在戒嚴體制及白色恐怖下,沒人敢說話,唯一的例外是《自由中國》。

彭明敏在國防部「初步偵訊報告」中表示「喜看《自由中國》」,(見國史館,《台灣人民自救宣言案》(一))當過他學生的傅正在《自由中國》當編輯,一九六〇年彭明敏飛往西雅圖參加會議的前幾天,傅正來看他,憂形於色,說《自由中國》「隨時都可能出事」。彭明敏在《自由的滋味》中回憶說:「雷震一直在建議政府允許反對黨的成立,……尤其主張大陸人和台灣人之間的合作。」果不其然,他在東京就看到報導,雷震、傅正等人被逮捕。他發現言論比較自由的時代已經結束。

一九五〇到六〇年代台灣幸好有《自由中國》,支撐《自由中國》的有兩個支柱,一是胡適這塊招牌,一是雷震這位社長;當然背後還有編輯委員。胡適一九五五年四月一日發表在雜誌上的〈「寧鳴而死,不默而生」〉是一篇大文章,不在篇幅的大小、字數的多寡,而是揭櫫《自由中國》/知識分子的「天職」────言論的自由、諫諍的自由,是知識分子「自天」的責任;知識分子不能學鳳凰的「沈默」,要學烏鴉「寧鳴而死,不默而生」。

然而一九五九年三月十六日在《自由中國》發表〈容忍與自由〉的文章,強調「容忍比自由更重要」,胡適其實不啻在宣布台灣「沈默時代」的開始。此話怎講?「容忍比自由更重要」與「寧鳴而死,不默而生」兩句話,用代數替換一下,意思很清楚,就是「沈默」比「自由」更重要,也就是要知識分子放棄他殷殷至意的「自天」責任,不要說話、盡量「容忍」,用馬克· 吐溫(Mark Twain)幽默式筆法可以調侃說:言論自由那麼昂貴,我們省點用罷。一九六〇年九月四日,雷震、傅正等被捉,《自由中國》關門。

一九六〇年 :打破「沈默」之繭,做出抉擇的關鍵年

彭明敏在學術上已取得國際的關注,台灣蔣政權也刻意羅致彭明敏。國民黨拉攏彭明敏,可說無微不至;背後應有胡適的推薦之力。一九六〇年他被聘為「國家科學發展委員會」的「國家講座」,每個月可以拿到五千元補助,(按,當時他在台大的月薪是二千元,這個補助是本薪的兩倍半!)。

之後,他接連出任台大政治系主任、聯合國大會中國代表團的顧問,還蒙蔣介石接見、獲頒「台灣十大傑出青年」,等等等,不一而足,還有一些高級黨政官員訪問他,勸彭明敏加入國民黨,並暗示如果他入黨,一定會獲得非常高階層的任命,但彭對此事,絲毫不加考慮。

殷海光囑咐他們兩人的學生謝聰敏說:「要注意彭先生,他說彭先生應國民黨之邀參加陽明山會議,怕彭先生會走上國民黨的路線。」(關於「容忍比自由更重要」此一事件之始末,請參見拙作《面對獨裁:胡適與殷海光的兩種態度》〔下篇〕,殷海光與彭明敏等三人的〈自救宣言〉關係,請參閱第七章,不贅敘)

一九五六年哈佛大學季辛吉(Henry Kissinger)邀請彭明敏參加國際事務研究中心主辦的研討會,一九六〇年季辛吉第二次再度邀請他到東京與會,同年台灣也派他參加西雅圖華盛頓大學主辦的「中美文化合作會議」。彭明敏從美國開完會之後又飛到東京。

他說自己一直不認為是「行動家」,而是純學術人士;但又下一轉語:「隔絕於實際政治之外,可以說是我這樣生活的最後時期。」這句話正道出他結束「沈默」,進入對公共事務「發言」的開端;一九六〇年是彭明敏學術、事業走上顛峰的一年,也是打破「沈默」之繭,做出抉擇的關鍵年。

獨裁、暴虐的政權下,知識分子只有兩條路走:要麼歌功頌德,取得高官厚祿,不然就沈默、閉嘴、不說、不寫。在中國政治下,從大秦的「偶語棄市」到大清的「文字獄」到國共的嚴厲管制言論,此種現象史不絕書。安靜不敢說話的台灣人注定只配當奴隸,誠如羅馬歷史學家塔西佗(Gaius Cornelius Tacitus)在殘暴的圖密善(Domitian)死後,才打破沈默,開始名山事業,幸而身處下開的「五賢王」世代,他才敢於執筆。

他的著作《編年史》的開篇中說:「即使奧古斯都當政的時期,不乏出色的作家為之執筆:阿諛奉承之風一旦盛行起來,歷史學家就不敢再動筆了。」奧古斯都就是屋大維,繼凱薩稱帝,開羅馬帝國之始。奧古斯都解決了混亂之局,皇帝敕令乃成為唯一權力的來源,作家除非阿諛,否則沈默。

塔西佗還有名言:「沈默是奴隸的光榮;我們那些哲學家和歷史家們的主張卻正相反,他們把奴隸的徽章別在紐扣眼裏。」台灣在蔣政權下,台灣史是禁忌,中國近代史最多只寫到晚清,「北伐」的真相、共黨崛起到國民黨敗亡的現代史沒人敢寫、課堂也沒人敢教。

舉一個簡單的例子。中研院近史所的所長郭廷以為什麼不能在中研院完成這部《近代中國史綱》?在美國全書寫完,一九八〇年台灣取得版權,出版社卻屈於政治壓力,刪去蔣介石崛起和失敗的部分。殷海光西南聯大同學也是同志李定一治中國近代史,寫成薄薄一本《中國近代史》,對蔣介石、國民黨幾乎沒有褒貶。台灣的近代史家,沒有學者敢用左派理論,即使站在右派國民黨立場,也未必不遭打壓,因為書寫歷史事實就是譭謗。

彭明敏不得不走出他舒服的「沈默」淵藪。內在因素的刺激有二:一個是他的摯友台大法學院副教授、憲法專家劉慶瑞患鼻咽癌去世,劉慶瑞病危前已草擬台灣新憲法,為將來台灣人獨立之用,涉及的是台灣的主權問題;一個是傅正被捕,《自由中國》形同被封,涉及的是外省精英追求台灣民主的失敗。在這兩個個別的因素刺激下,一九六〇在東京哈佛國際問題研究會中,他之所以會首次公開指出台灣法律地位並未確定,建議台灣住民對於自己前途應該有發言權。

彭明敏說,他以現實政治觀點,思考此一問題,慢慢從抽象理論走向現實;也就是打破沈默,發出聲音,對抗並改變現狀。

最重要的標誌是他應外交部長楊西崑的邀約準備一份有關非洲的報告,是為了解決國府對看中共在非洲的日益擴張的政治問題。彭明敏把研究報告與台灣形勢有關部分抽出,單獨成文,題為〈泛非思想的感情因素〉,發表於一九六三年十二月號的《文星》,文中表示:「我詳細評論非洲思想,為獲得認同和獨立。」「我呼籲注意一些人民因殖民統治而與過去切斷關係,如今則正為掌握自己的命運而掙扎。」彭明敏說他非有意作政治文章,但「編按」則表示此文:「使我們可從這段思潮的激盪中,得到觸類旁通的領悟。」

一九六二年初,彭明敏應邀到台南神學院用台語演講,大膽討論台灣人民自決問題。與院長黃彰輝及牧師杜佐治時常會面,黃彰輝提出台灣人民決定台灣前途的主張早於彭明敏。彭明敏等於公開發言,公開表態。一九六三、六四年黃彰輝、彭明敏、黃武東、林和引在台南成立教會小組,討論如何處理台灣政治危機,這是規劃「台灣人民自救運動」的先聲。了解這個過程,才能把握彭明敏願意出面領銜發表〈台灣人民自救運動宣言〉的內在觸因。

彭明敏發表「宣言」的動力

那麼,彭明敏到底如何轉向?如何走上這一步?因為他的思想進程沒有留下太多線索,很難了解他一步一步走向〈自救宣言〉的屐痕之過程。一個人思想的幽微很難把捉,即使當事人有文字記錄,也不容易,如果保有論辯、日記,留下思索的過程,或許有雪泥鴻爪可供他人追索。

白話文運動幸虧有陳獨秀與胡適在《獨立評論》的文字紀錄、當事人的書信、日記以及後來許多人的追記,他們想法的輪廓大約八九不離十。馬丁路德第一次親履羅馬,不滿並抗議教廷的弊端,卻備受打擊,最終才有貼在威登堡大門上的〈九十五條論綱〉,之後又被迫出席強大力量的渥爾姆斯會議(Dier of Worms),遂發表兩小時的演說,終於燃起「宗教改革」的怒火;即使如此,仍有史家表示:「他內心的想法,很多沒有記載,很多或許他自己也不知如何表達。」

那麼,彭明敏提出「宣言」的動力從哪裡來?透過他的回憶錄,可以發現身處殖民地所受的歧視、痛苦與不平。這種積澱的塊壘,為什麼會在一九六四年爆發?這是兩個但卻是相關的連續體問題。作為歷史學者,更關注的是事實,也就是到底發生了什麼事!此一事件在歷史或政治、文化、科學上的法碼有多重?會不會形成哥白尼的「反轉」作用?至少〈自救宣言〉在台灣歷史上所造成的影響,到現在還繼續中。

彭明敏心中有一座火山,從小就在他心中點燃,那憤怒的火苗就是「次等殖民地人民」的悲哀,也就是吳濁流「亞細亞孤兒」的悲哀或李登輝所說的「台灣人的悲哀」。日治時代實行「隔離政策」、「種族歧視」,「約三十萬人日人統治四百萬台灣人」,彭明敏說:「自從孩童時代,身為台灣人,使我在心理上,越來越幹複雜,……總覺得自己與日本同學不同。」

到日本求學,最有象徵意義的一段故事是:日本戰敗後,美軍在他借住的哥哥長崎診所出現,有一天他在路邊與吉普車裡的兩個美軍談起話來,彭明敏告訴他們:「我不是日本人,而是台灣人。我自己很吃驚,第一次能這樣公開而驕傲地說明這種區別。」

一九四六年一月彭明敏回到台灣,發現中國人接收後,一切都癱瘓了,「這就是『中國人的台灣』,不是『日本人的台灣』」,二二八事變後,他們不敢在任何地方、任何時間聚會,日治時代,「有自尊心的台灣人莫不痛恨在社會和政治上所受到的痛苦」,現在可能更甚。

身為國際法學者,最令他揪心的是,「台灣當前不安定的國際地位問題,與學術理論一樣重要」,「台灣法律地位是一個極重要而有趣的問題,但我不能在課堂上自由討論。」台灣人的悲哀再加上對台灣前途的憂心,彭明敏自言,開始以現實政治的觀點思考這個問題,結論就是:「國民黨流亡台灣已經十年,台灣人人口與大陸人比例已達五比ㄧ,流亡的大陸人與台灣人為了共同利益而一起奴隸的日子已經到了。」這就造就了彭明敏「生命的神聖意義」。

前面說過,一九六〇年是彭明敏打破「沈默」之繭,做出抉擇的關鍵年。彭明敏回憶錄《自由的滋味》中沒有詳敘他從紐約、東京回來後理念的宣播,不過收入在國史館《台灣人民自救宣言案》〔一〕中有警總〈彭明敏等嫌涉叛亂案初步偵訊報告摘要〉:「彭明敏自承:民國四十九年以後,常對人談這些事,台大文學院多數教授認為我太天真。……台大法學院比我老一輩教授如戴炎輝等,與我同輩的像陳棋炎等,我有時和他們談談,他們連聽都怕聽。」又載:「本部前據台大法律系學生陳少庭(按,原文如此。陳少庭疑陳少廷之誤)供稱,彭明敏於民國五十(一九六一)年間,曾對其鼓吹『台獨』」。

再按警總偵查彭案所述,一九六四年五月間謝聰敏自行草擬〈一個理想政府的方案〉,謝聰敏帶法律系同學魏廷朝同訪彭明敏,彭竟主動鼓吹,三人不斷商討,彭明敏認為方案非所急,「急莫急於喚醒知識分子,面對現實,對政治負起責任」;警總的說明可補《自由的滋味》敘述不足的部分,吃緊的是「宣言」的目的在「急於喚醒知識分子,負起政治責任」,不僅透顯三人的初心,而且完全不出「言論」範圍。所以我說這是打破台灣人被「噤聲」的杜鵑啼血之聲。

〈自救宣言〉出手是「偶然」或「必然」?

最後談一個困擾我的問題,那就是李敖所寫的《你不知道的彭明敏》,他在書中揭示了一九六四年九月九日彭明敏致《文星》發行人蕭孟能的信:「,……不料被捲入公私交錯的案件,並有可能進入司法階段,所以不得不暫時停筆,以便全力去處理這件事。……」一九九一年李敖又從秘密管道拿到國民黨中央黨部秘書長張寶樹一九七〇年二月十六日「謹呈」「總裁」蔣介石的「極機密」公文,表達中央黨部在彭明敏脫逸之後採取的措施:「彭逆明敏穢行惡跡資料,……必要時,透過國外內幕雜誌揭露其卑劣行徑……。」

李敖把「彭致蕭信」、張寶樹「密件」與「彭案」牽在一起,實踐胡適「大膽假設」來斷案說:「原來彭先生與台大法學院某教授之妻有染,事發後彭教授怕吃官司……索性一不做二不休,…… 用更聳人聽聞的軍法案件、用叛亂案件來沖調亂判案件。」然後下結論:「這,就是『彭案』發生的偶然因素。」

問題是張寶樹的密函僅有「穢行惡跡」四字,所謂「某教授之妻有染」從何而來?推論李敖亦是得自秘密管道的耳聞消息,並不知其詳。國史館刊印的《台灣人民自救宣言案》〔一〕檔案中有警總政戰部第四處處長劉益民長分析「彭明敏等犯罪之動機」一件,除了列舉彭不滿他二叔土地被政府不當佔用的遠因外,近因是受《自由中國》及外國人士影響,其中與李敖所說有關部分最重要:「尤其五十一年夏與施建生之妻發生情感糾紛後被迫辭去法學院政治系主任之職位、國家長期科學研究發展委員會每月發給四千元亦被取消、錢思亮校長曾私允擔任教務長一事,亦因此作罷,且該校部分教授乘機攻擊,使其遭受難堪之打擊,」「因此自認已遭國家社會遺棄,故其心理失去序態,其思想日趨偏激……」警總沒有提及彭明敏所說「司法案件」,這是其一;其二是,警總認定「與同事之妻有染」是「彭案」發生的肇因,但政治系主任職位啦、「長科會」研究費啦、教務長位置啦等等都沒有實證;或許將來台大如果有「彭檔」,一旦開放,自會有比較清楚的輪廓。

此地可以舉出兩個反證:一個是,一九六三年「青商會」頒發「十大傑出青年」給敏彭明。「青商會」是外交部任職的王國銓積極領頭組成,在那時代沒有政府同意是組不成的,意思就是「青商會」是具官方身份的民間團體,彭為人選之一,應會多方考量吧?更何況彭明敏拒絕出席蔣經國邀請「傑出青年」的茶敘,如果他真的「有麻煩」,會故意給蔣經國難堪嗎?

第二是施建生的「不續聘」的通知,是一九六四七月二十六日發給學校,也有台大校務會議通過的公文。可知警總的報告有誇大之嫌。再看一個旁證,出自李敖,「一九六三年時二月時日,他〔彭明敏〕就在台北致美樓請我吃飯,……彭先生博學有禮、叔度汪汪,給我極深印像。從此與他在師友之間 ,見乎交情。」「叔度汪汪」典出《世說新語》,指黃叔度其人「如萬傾之陂,澄之不清,擾之不濁,其器深廣,難測度也。」可見他當時與李敖談笑晏晏,渾然無事。

「彭案」是「雷案」發生後最大案件,其實「雷案」之後警總持續傾全力壓迫漏網之魚的殷海光,無所不用其極,所有對付彭明敏的下流招式都在殷海光身上用過。由「雷案」而「彭案」,警總最忌諱的是兩案有蛛絲馬跡的連續性,尤其懷疑大陸人殷海光與台灣人彭明敏等人「合作推翻政府」,他們在刑訊謝聰敏時,警覺到〈自救宣言〉的背後有殷海光,嚴加逼問。

警總的鼻子夠靈敏,事實也是如此;我考證過這段公案,在此不能詳說。〈自救宣言〉的諸訴求以及大陸人、台灣人聯手是壓在蔣政權頭上兩座不可承受的大山,警總政戰部「報告」是給上級的交代,甚至會「上達天聽」,所以非避重就輕不可,重中之重的議題諸如「彭案」提出的核心議題與大陸人、台灣人聯手是蔣政權不能承受之重,而把「動機」放在私人問題上,從而避開雙殺的課題不論,同時卸除國府被國內外質疑的視聽。

再按警總〈判決書〉紀錄,據被告彭明敏辯稱:「從未從事實際政治,對現實政治無興趣,民國五十一年以後,生活工作備受打擊,情感失去平衡,對個人前途悲觀,終於自暴自棄,感情日趨偏激,雖有藉機發洩滿腔牢騷之念,絕無叛亂意圖。」與警總有點像跳雙人舞,兩方邏輯一致,彭是為避免陷入「叛亂罪」而自承個人生活等受挫而發洩不滿情緒。

一九六三年李敖初識彭明敏時,彭明敏已剪開「沈默」之繭,所以寫〈自救宣言〉是經過長期思考與面對各種挑戰做出內在動力的反應,彭明敏在李敖面前戴著政治的 「沈默」面具,李敖渾然不知。彭明敏為何寫「宣言」?李敖矇煞煞,在完全無法判斷下,就用歷史學家的想像去填補事實的空白,以得到能夠解釋的答案。李敖同一篇文章中,又猜測「宣言」是他的同學謝聰敏「運用心機,說動他的老師彭明敏、同學魏廷朝跟他搞台獨宣言,……。」

李敖未免太小看了與他「師友之間」的彭先生,而太高估了他的知交同學,李敖不知道「他的殷海光」才是〈自救宣言〉的影武者!(亦請參見拙作《面對獨裁────胡適與殷海光的兩種態度》〔中篇〕)那麼,「外遇」是不是造成彭明敏發表「宣言」的「偶然」因素?或許,但也不見得。

學界長期探討歷史的「偶然性」與「必然性」,到目前還是莫衷一是,對彭明敏而言,毋寧說「宣言」案是必然會發生的,也就是「偶然」寓於「必然」中,不在此時必在彼時。彭明敏一生至少有三次碰釜沈舟的驚天之舉:在高雄中學他寧可「退學」,孤身到日本留學;第二次,在東京帝大,悍然拒絕當自願兵投入二戰,然後棄學投奔長崎,我判斷他沒有告知學校而離開;第三次,即使在白色恐怖的肅殺下,敢領銜出手,其實也符合他「衝髮一怒」的秉性。

〈自救宣言〉在思想層次上的另一重意義

重點是,彭明敏的經歷是從「沈默」到「發言」到「行動」,斑斑可考。台灣人一如伯林(Sir Isaiah Berlin)所說的猶太人般「駝背」,永遠處在屋簷之下;透過彭明敏的《自由的滋味》,明顯感受台灣人的悲哀,做日本人的被殖民者是二等人,國民黨來了,台灣人依然是二等公民,而「沉默」宛如第二天性,生而為台灣人,除了沈默之外還是沈默,只能用胡適在〈「寧鳴而死,不默而生」〉中所引〈靈鳥賦〉稱揚鳳凰「結爾舌兮鈐爾喙」來形容,彭明敏的〈台灣人民自救運動宣言〉除了爭取政治上的自我管理外,就是衝破「沈默」,「敢說真心話」代表台灣人打斷「沈默」之鏈的「宣言」,就像美國黑人學者、作家拉爾夫·沃爾多·艾里森(Ralph Waldo Ellison)寫出《看不見的人》(Invisible Man)一樣,讓「有看沒有見」的黑人不再如空氣,是「活生生的人」。還有更深刻的意義,就是韋伯所指出的「救贖」,除了宗教上的意義外,對世俗人間,韋伯強調「解脫」與「自由」的價值,指向使人類從苦難中逃逸出來的超越方式。

彭明敏透過〈自救宣言〉,為自己也為台灣人四百年悲哀歷史完成「救贖」。〈自救宣言〉除了在台灣政治上發揮重要性外,還有另一種解讀,是思想層次上的另一重意義。

(附註):筆者受國史館之邀,出席〔《戰後台灣政治案件────台灣人民自救宣言案史料彙編》新書發表暨座談會〕,做為與談人。當時準備了談話大綱,基本的觀點已定。但看了國史館的檔案彙編後,覺得需要重新思考以取得更周全的書寫,遂有此文之作。非常感謝國史館蒐羅史料的努力,真是功不可沒。

The post 【金恒煒】打斷台灣人的「沈默」之鏈──彭明敏的救贖之道 first appeared on pourquoi 報呱.