流浪和遊牧之間,我在香港住公園(下)

我們的遊牧故事,請點擊:我們是吉普賽酷兒與猴,邊數麵條邊行走

前情提要,請點擊:流浪和遊牧之間,我在香港住公園(上)

本文初寫於2023年10月,關於我們在香港的流浪紀實。

Yu:

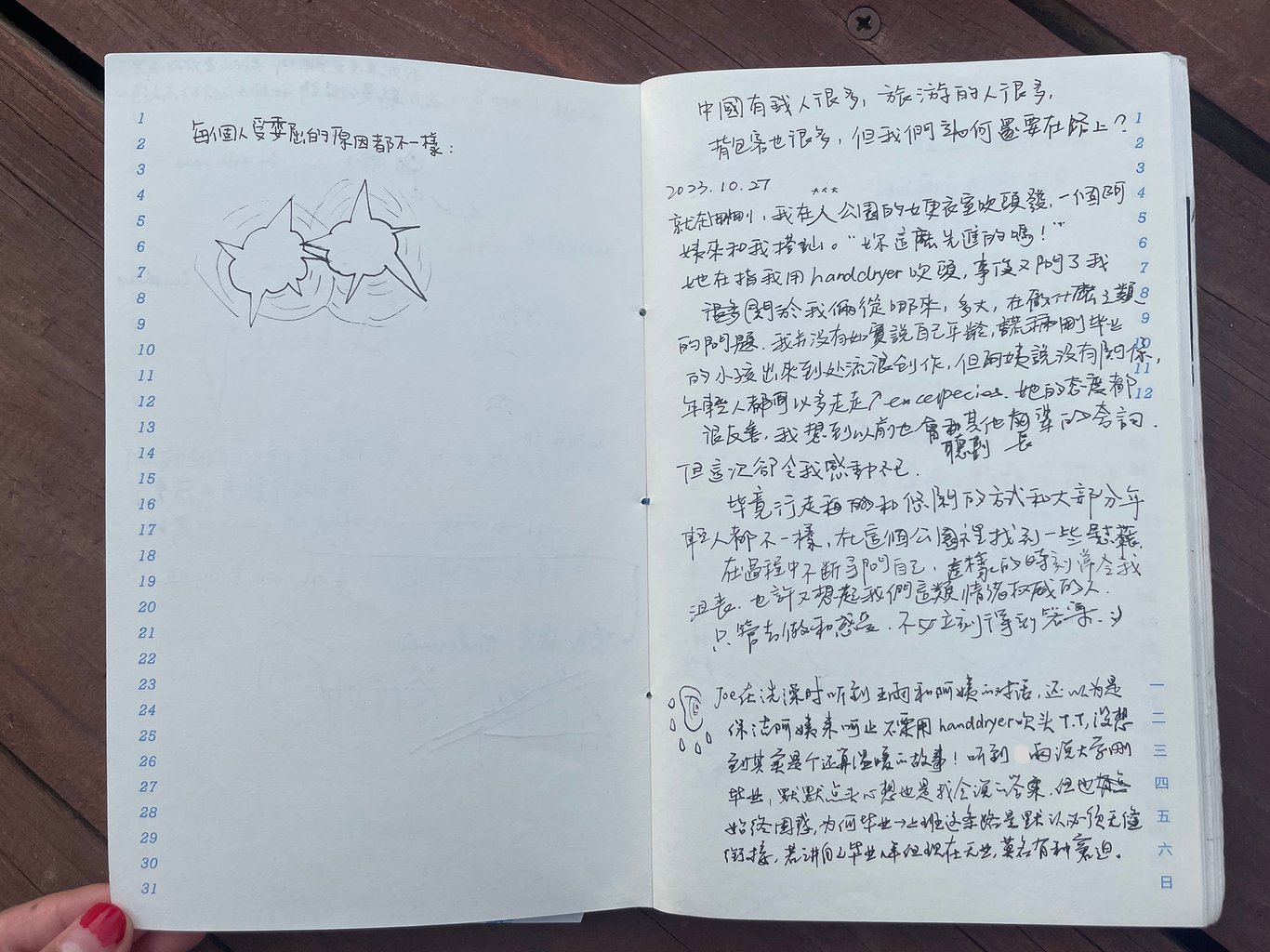

「就在剛剛,我在公園的女更衣室吹頭髮,一個阿姨來和我搭訕。“你這麼先進的嗎!”她在指我用handdryer吹頭,事後又問了我關於我倆從哪裡來,多大,在做什麼。我並沒有如實說自己年齡,謊稱剛畢業的小孩出來到處流浪創作,但阿姨說沒有關係,年輕人都可以多走走。

她的態度很友善,我想到以前也會聽到其它長輩的誇詞,但這次卻令我感動不已。

畢竟行走和休閒的方式和大部分年輕人都不一樣,在這個公園裡找到一些慰藉。在過程中不斷尋問自己,這樣的時刻常令我沮喪,也許又想起我們這類情緒權威的人。

只管去做和感受,不必立刻得到答案。」

晚上11點34分我們被鎖在了公廁里。

公廁的關門時間是晚上11點半,清潔阿姐沒有再進門檢查一遍就直接將門上了鎖。我們陷入了僵局,廁所倒是溫暖的,不用飽經風吹,但被反鎖的感受令我充滿不適企圖逃離。

Joe打開手機搜索破解方法,掏出回形針按著教程的步驟掰成想要的形狀,鬥爭了十幾分鐘毫無結論,介乎一種想要放棄又不甘的心態上,我耐住疲憊用擠壓得通紅的大拇指和食指,反覆旋擰著微妙的角度——「啪!」

鎖開了,只是一瞬間的事情。」

Joe:

「一度有點遺憾公園的更衣室並非全天開放,從晚上到清晨的時間是上鎖的。

然而沒想到的是,這一天我們剛在關門時間前洗漱完畢,準備繼續公園露宿,收拾好行囊走到門口傻了眼——門竟然已經上鎖了!

上一秒還在為不能住在寬敞舒適的更衣室遺憾,真正被鎖住的那一刻,我們對新鮮空氣和自由移動的渴望,突然就勝過對溫室的依存。」

近幾年中國大陸掀起戶外熱,令「人要呆在沒有天花板的地方」成為小紅書博主們紛紛引用的經典口號。它是有力量的,並在很長一段時間感染著我。

但今天,我開始產生疑惑,既然「人要呆在沒有天花板的地方」,那麼露宿街頭和野外camping的區別又在哪裡?

在香港露宿這兩日,一些過去的畫面不斷閃回、交疊,我不確定那是否是一種創傷,但至少我開始確定,對“流浪”的疑問探求已真正成為與我生命相伴的一個話題,作為身體的一部分跟著我走。

露宿街頭和野外camping的界線,也許關乎是否有自主選擇權。

有人被迫流落街頭,有人主動選擇流浪。

約一年前,2022年11月,廣州海珠區以疫情管控為由實施“靜默”,彼時我居於一江之隔的越秀區,每天焦急地關心著江對岸的情況。作為上海百日封城的親歷者與倖存者,我有太多具象的恐懼和擔憂。

此時,我做了一件或許會令局外人匪夷所思的事:下載外賣接單app,我註冊成為了外賣員。

這也是一種我寧願不曾擁有的「上海經驗」。

2022年春天封城時,全員居家,但外賣騎手有資格註冊物資配送通行證,從而進行配送、跑腿等工作。那是一個短暫的、權力倒轉的時空。平日裡,外賣員們可能會被小區、商場、寫字樓拒絕進入,唯獨那時,ta們掌握著至高無上的、讓千萬人垂涎的權力:移動的自由。

接著,記憶又閃回到上海虹橋站,門前幾公里範圍擠滿了露宿者的場景。我和同事去採訪,能有一輛單車蹬二十公里來車站的已是幸運,大多數人靠雙腳,只為來這裡搏一搏坐上離滬火車的運氣。

再回到11月的廣州大橋下,那裡也住著露宿的人。

當時,我和一位紀錄片導演去了解橋底露宿者的情況,看見好幾位外賣員,他們是這裡的臨時住客。

其中一位告訴我們,這段時間就先在這裏露宿了,「其實我能回出租屋,但是萬一樓封了出不來了就沒錢賺了啊,在這裡住至少還能送送單子。」

你很難說,他的露宿是一種純粹的主動選擇。

同一時期,也有一位穿著體面的60歲左右男性,從被褥、毛巾到交通工具都一應俱全,看起來像是這裏的「老居民」。他對我們明顯更警惕,也不願被訪問和拍攝。

回想那晚的整個過程我們都提心吊膽,但凡有紅、藍色的光線閃過,我們都擔心是警察要來趕人。

我在想,在香港露宿時的這份被驅逐的恐懼,是不是有很大一部分就來自這裏。

隨著流浪的經驗不斷增加,需求的邊界也更加明晰——我需要一個感到安全的住宿環境,但同時我必須擁有隨時進出、隨時離開的自由。

所以儘管我們很想在溫暖的室內過夜,但被鎖住的那刻,才意識到對自由空氣依然是多麼的渴望。

又想起封城出不了家門時,感恩戴德派最愛用的PUA話術是,你能在家裡已經很幸福了,你看那些醫生、社區工作者有家都不能回。

拜託,是我們不讓他們回家嗎。又是誰不讓我們出家門呢。

那些身體不能讓渡之界線,就讓它緊握在我手中。在流離和遊牧的交錯間,繼續體察和行走。

🙋我們是遊牧小組雨宙山,正在申請「遊牧者計畫」。

請點擊《我們是吉普賽酷兒與猴,邊數麵條邊行走》給我們一些拍手和支持!助我們拿到更多選票,繼續分享遊牧故事。