墓之恋:记柴湾墓群游(一)

今天跟著一個導賞團“輕背包”(Sherpas)去柴灣看了墳墓群。

香港兩大墓群,以灣仔跑馬地者較為知名,柴灣墓群則少人知道。

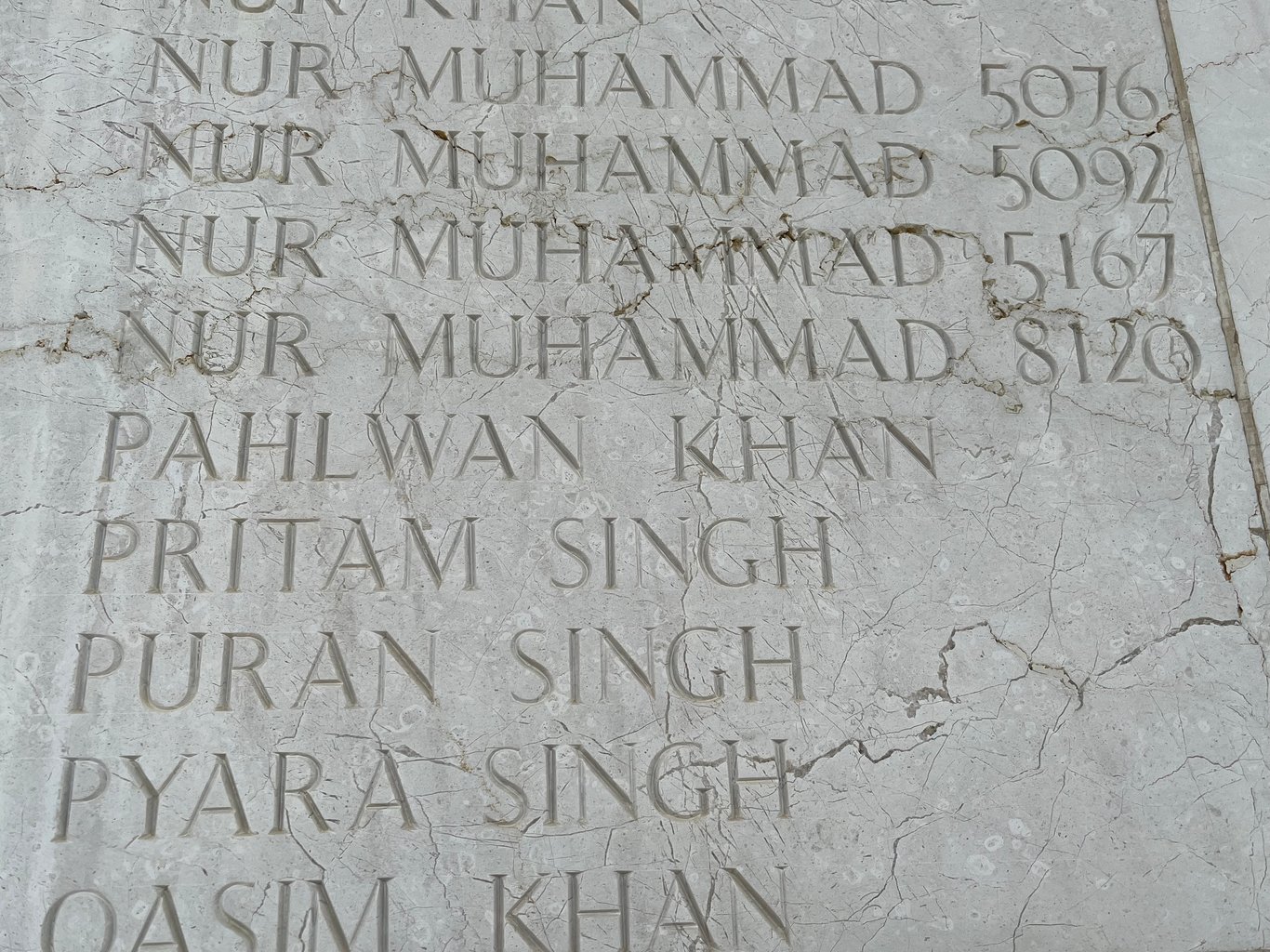

西灣國殤紀念墳場。 埋葬第二次世界大戰在香港及鄰近地區(台灣、新加坡和大陸)為抗擊日本而戰死的英聯邦士兵,潔白的大理石石碑上,一長串叫「Muhammad」的士兵,大概率都是穆斯林,還有一長串姓「Singh」的士兵,大概率都是錫克教徒。 說到錫克教徒,立即想起那些頭上包著大包頭、蓄發蓄須的南亞裔男性,在街上遇見,或許絕大多數人都不會知道,ta們也曾有摯愛親友為保護香港而死,ta們也應該在那些單調的大一統敘事裡佔有一個位置。

因防禦兵力不足,港英政府向英聯邦國家求援,加拿大政府派出兩千軍士,由準將John.K Lawson帶領前往香港,除了54歲的Lawson本人外,軍隊里清一色20歲上下的娃娃新兵,三星期後即珍珠港事變,事變八小時後日軍進攻香港,史稱“香港戰役”(1941.12.8-25)。 在駐港英軍總指揮官christopher maltby的安排下,Lawson帶領其加拿大籍士兵及印度旁遮普籍士兵等負責港島西防禦,后因日軍阻截,lawson於人員傷亡極其慘重之情況下,仍堅持走出堡壘作戰,於12月19日死於日軍機槍掃射。 日軍佔領黃泥涌峽,駐港島英軍因此被隔成南北兩片,12月25日港島陷落。 戰死加被俘病死,兩千加拿大青年只剩下一半。 lawson和一眾加籍士兵的墓碑上均刻有楓葉圖樣,一柄青銅利劍鑲嵌在墓地正中高大的十字架上,下有加拿大大學協會和美國駐港領事館敬奉的罌紅粟紙花。

所有墓碑上都刻有兵種及原籍圖案,如一門大炮就是炮兵,一柄巨錨即是海軍,一隻鷹是空軍。 來自埃及的士兵墳石上有一個獅身人面像,還有雄鹿的徽章,不知其由來。 但不是每塊碑石都有名字。 很多只有「這裡埋葬著一位軍人,他在1939-1945年的戰爭中死去」,因為無法辨認死者的具體身份。

碑文上除了英文也有波斯文,不知是否為巴斯人。 巴斯人即波斯人,信奉瑣羅亞斯德教,當年在回教擴張時離開自己國土四處經商遊走,遷移至印度次大陸,又伴隨英國殖民者來到香港,其雄厚財力曾在早期殖民地歷史中發揮舉足輕重的作用,出巨資參與興建香港大學的麼地爵士即是印度巴斯人。

柴灣伊斯蘭教墳場。 伊斯蘭教規禁止一切形式的偶像崇拜,所以與佛教和天主教的墓碑不同,穆斯林的墓碑上只有文字,沒有逝者的遺照。 文字所為中文和阿拉伯文雙語,有些甚至是三語(英文),大量的中文墓碑顯示出華裔穆斯林數目之多,其中又以「馬」「哈」「薩」「白」等姓氏為主。 伊斯蘭教先知Muhammad曾被譯作「馬哈麻」,「摩珂末」等,是以穆斯林在最開始選擇漢姓的時候紛紛採用與之近似的「馬」姓,一些其他的姓氏則可能來自其本名的譯音。

中式墳墓多墓碑居後,採取半月合抱式設計,方便行前祭拜瞻仰,天主教墳墓式樣眾多,可簡可繁,但多遵循一方墓碑(上以石帽護頂)+ 地面石板的結構,穆斯林的墳墓,墓頭是一塊石碑,墓身呈長型,卻並非密封,我所看到的,是一塊土地上鋪了白雪雪一層鵝卵石,上面有一棵半人高的景觀植物,根紮在土地裡生長著,僅此而已。 穆斯林入殮不用棺木,屍身會被帶到清真寺內進行「大小淨」,即清洗面容和清洗全身。 隨後以白棉布包裹遺體,置於「水板」之上,在伊瑪目帶眾人舉行「站禮」為逝者祈禱後,遺體會被盡快下葬。 下葬時要解開束帶,遺體以頭朝北、腳超南,面向西方(聖地麥加)的位置被放置於挖好的墓穴之中,其中不得有陪葬品,是為「簡葬」。

伊斯蘭教將死亡視為一個人進入天國享受幸福的起點,這點與佛教和天主教都相似,不同的地方好像是穆斯林因此生發出的一種對死亡異常超脫肅靜的領悟:墓園之內明令禁止嚎哭,「不得陳述舊事,這對亡人有害而無益」,令我震撼。 在這裡,一些活著的人對另一些活著的人提出要求,命令ta們在自己的記憶邊界止步(伴隨著極大的痛苦),拼命按捺住那些熾熱的心流,不讓它們流過那條虛無灰暗的邊境,去侵擾死者的安寧幸福,那如此幽深逶迤的安寧。