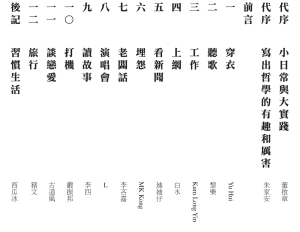

(附目錄)《小日常的哲學》代序──小日常與大實踐

作者︰董啟章(香港作家)

我們常常有個印象 ── 搞哲學的人「好寸」,尤其是年紀較輕,貌似「毒男」的那些。這些人開口閉口都是「死亡」、「真理」、「存在」、「虛無」之類的唬嚇人的詞語,專門挑剔別人的說話邏輯不通,或者自我陶醉於天花亂墜的高談闊論。聽者心煩,掩耳走避,心裡只有一句:「講呢啲關我鬼事?」普通人都會覺得,哲學話題很高超,但也很離地,跟他們的日常生活扯不上半點關係。人類歷史上最精深的思想成果,跟現代人生活的距離越拉越遠,「哲學」也因此成為了一個和「毒男」有着類似效果的標籤。

幸好「好青年荼毒室」的諸位年輕哲學學人,不但無畏地「以身試毒」,還矢志「播毒人間」,繼去年的《好青年哲學讀本》之後,今年再接再厲,推出《小日常的哲學》文集。一看書名就知道,今次的文章針對的就是「哲學趕客」的問題,嘗試把「神級的」哲學帶回人間,與眾共享,頗有點盜火者普羅米修斯的意味。(希望各位不會因而被哲學界的宙斯們懲罰吧!)

上回的《好青年哲學讀本》標舉了許多「正宗」的哲學課題,好像美德、自我、命運、死亡、道德、虛無、科學觀、懷疑論等,企圖心不可謂不大,但是行文進路其實都盡量平易近人,採用的都是生活化的例子。今次打正旗號談「日常」,內容包括上網、上班、穿衣、旅行、看新聞、講故事、打電動、聽演唱會等,乍看似是一般的「吹水」,不像嚴肅的哲學言談,但實際上卻是暗渡陳倉,利用通俗易懂的話題引入深度的思考。從自我和他者的關係,到自由與權利的定義、世界觀的挑戰與重塑、自由意志與道德責任、職場民主與工作倫理、自我身分與存在論、虛擬真實的價值,甚至是流行文化的禮儀等,覆蓋當代生活的諸多重要面向。

我覺得「日常」這個主題相當適時。《莊子》裡有一個大家都很熟悉的故事。東郭子問莊子道在哪裡尋求。莊子說:「無所不在。」東郭子不明白,再問。莊子說:「在螻蟻。」東郭子很奇怪:為甚麼道會在這麼普通,這麼低下的東西裡?莊子又說:「在稊稗。」哎呀,說得更差呢。莊子再說:「在瓦甓。」東郭子已經聽呆了,莊子還嫌嚇得對方不夠,加多句:「在屎溺。」我們可以想像莊子當時促狹的樣子。但他是認真的。道不高高在上。「道在屎溺」是最為「尋常」的道理。很可惜這次「荼毒室」的室友中沒有人來談談「屎尿哲學」。

有一點很明顯的是,「小日常」絕對不是「小確幸」。(冒犯點講句,「小確幸」是我近年聽過的最噁心的詞語。原因純屬主觀,不含哲學分析。)據說音樂神童莫扎特言語粗鄙,口沒遮攔,在給家人的書信中寫道:「我們離家已經一個星期有多,我的屎可是日日有得屙。」 在旅行中有大便實屬「微小而確實的幸福」,但莫札特的大便卻非同小可。根據弗洛依德的理論,排泄是嬰幼兒獲得性愉悅的方式。莫扎特對便溺的留戀和癖好,顯現出他長大不的個性,但也同時是他的創造力的泉源,因為他保留了「童真」。這不就是一則「道在屎溺」的活例嗎?

大便暢通究竟是「小確幸」,還是「大日常」,關乎的是看事物的眼光。我說「大日常」,因為「荼毒室」顯然是試圖「以小見大」的。事實上,「日常」看似普通,其實殊不簡單。《莊子.齊物論》有「為是不用而寓諸庸」之句,歷來有不同的理解。根據「無用之用」的說法,「不用」是指「不用任何智巧」,而「寓諸庸」則是指「寄寓於尋常之理」。這也是「道無所不在」、「道在屎溺」的日常性和普遍性。莊子在同一章的開頭說:「道行之而成,物謂之而然。」這個日常的道,是通過「行」,也即是實際的應用,才成立的。而所謂日常的事物,也是通過「謂」,也即是實際的言說,才存在的。由此可見,莊子的道是由一系列的日常運作所構成的,不是一個超然於世外和物外的神秘主義的東西。所謂「神人」,不過是不受智巧所誘惑,不以仁義為矯飾的,自然尋常地生活的人。

莊子的「寓諸庸」和維根斯坦後期關於「語言遊戲」的觀點,都是以日常應用來界定說話的意義。語言並不是一個固定的、統一的系統,而是由無數的不同類型的語言活動所組成的。我們用語言去發出命令、去描述、去報告、去肯定、去質疑、去發問、去講故事、去說笑、去咒罵、去調情、去欺騙……。這些全都是不同但又相連或重疊的「語言遊戲」。所有的「語言遊戲」都有自身的規則,但學習語言並不需要學習規則,而是學習去應用。字詞的意義並不存在於某個神秘的內在,或者客觀的外在,而是在它於那個語言中的用法。懂得一個語言就是能夠去用它。語言的應用是公開的、實際的、明明白白、歷歷在目的。

這令我們想到索緒爾語言學對於「語言系統」(langue)和「言說行為」(parole)的區分,或者語言行為理論(speech act theory)裡面的performative utterance。約翰.奧斯汀(J. L. Austin)的《How to Do Things with Words》,探討的是語言的具體的「做」(doing),也即是「行之而成」和「謂之而然」的運作方式。與「做」(do)相關的,還有「整」(make),或者合稱「整做」(make-do)。 這些都是把語言視為現實生活情景中的操作。語言不是抽象的符號系統,不是神秘的意義創造,而是光天化日之下的日常活動。這活動是特殊的、個別的、發生於一時一地的,但也同時是互動的、集體的、約定俗成的。

李四在本集子〈聽故事〉一文中談到海德格的「世界觀」,也可以納入「日常」的思辨。「世界」並不是一個客觀的、先設地存在的背景,也不是存在物的總和。「世界是令存在物得以作為某種存在物向我們呈現的條件。」海德格說「世界」,維根斯坦說「生命形式」(form of life),兩者都是賦予事物意義的條件。「世界」不只一個,「生命形式」也多種多樣。要理解一件事物,必須把它置於特定的詮釋範圍。套用李四的例子,一件木頭製品被理解為桌子還是椅子,一隻動物被理解為寵物還是食物,一副撲克牌被用來玩「十三張」還是「潛烏龜」,全賴於不同的詮釋和實在的應用處境。以此對比維根斯坦的「語言遊戲」 ── 事物的定義因應遊戲規則而轉變,而且正確的應用幾乎是直覺的,非分析性的。Use是此中的關鍵,而use不只是practical的,實際的,更加是everyday的,日常的。

受到米歇爾.福柯的權力分析和皮耶.布迪厄的實踐理論的影響,並且從維根斯坦和語言行為理論得到啟發,法國思想家米歇爾.德塞都(Michel de Certeau)提出了一套以應用為本的「普及文化」理論。他的相關著作《日常生活的實踐》(The Practice of Everyday Life)(法語原文為L’Invention du Quotidien,「日常的發明」),與本集子的主題「小日常」可以互相發明。他的研究以「普通人」(the ordinary man)或「無名者」(the anonymous)為對象,把文化生產中廣大而無面目的受眾,從被動的消費者(consumer)還原為主動的用家(user)。在現代體制中(無論民主或非民主),民眾近乎全盤受限於政治、社會、法律、經濟和文化的制約,看似完全失去自主自為的空間。但是,德塞都認為,機制和系統不可能完美無缺地運作。落到現實的處境,往往會出現各種變形和失序。這是因為,每一次的實踐和應用都是獨特的,不能複製的,絕無僅有的。這個想法源於語言系統和言說行為的必然差異。這差異暗示了抵抗的可能。

德塞都把體制和個人的對抗方式,區分為「策略」(strategy)和「戰術」(tactic)。「策略」是屬於體制的手段,是意志和權力的實現。「策略」旨在建構自身的地盤,並在其上施行整體而一致的運作。政治、經濟和科學都是利用「策略」來自我確立和鞏固的。相反,在受眾的一方,因為是缺乏權力和力量的弱者,他們並沒有自己的地盤,而只能在敵方的陣地上作戰。他們採取的是因時制宜、隨機應變的「戰術」。這些「戰術」未必旨在完全擊毀對方的設施(事實上在強弱懸殊的情況下,很多時也難以實現),而是令預定的目標失效,或者把情況扭轉為對自己有利,或者創造某種自主自為的空隙。「戰術」是普通人從權力手上奪回主動性,主宰自己的生命意義的方式。德塞都舉出的例子,包括以創造性的閱讀來奪取寫作的定義權,或者以不能預測的行走方式,來抵抗現代都市的規劃、管理和監控。他還提出了在居住、煮食、流行文化、贈予和互酬等各方面的實踐可能性。 德塞都主張的不是革命,不是推翻體制,而是和體制的周旋。這恰好就是從「小日常」的角度入手,探索一些看來好像是微不足道的小動作。但是,「普通人」的數量是如此的多,力量也因此可以是難以想像的巨大。如果所有「普通人」都動員起來,在自己的「小日常」中從事抵抗,體制的邏輯便會產生鬆動,系統的運作便會出現障礙,權力的行使也會受到制肘。在《小日常的哲學》中,作者們談到的各個範疇,其實就是各種各樣的權力運作空間。而哲學的探討,就是要打開這些空間習以為常的封閉性,揭露隱藏的壁壘和陷阱。德塞都的理論未必是諸位作者的共同要旨,但就賦予「普通人」對自身處境的明察,並藉此把握自身命運這一目標而言,相信大家應該沒有異議。

在這個人們都感到沮喪無力,不知道還可以有何作為的時候,我們大可以把注意力,投回自己無時無刻身處其中的「日常」。日常生活的實踐不是為了追求自我陶醉的「小確幸」,而是凝聚對抗異化的點滴力量。不要小看這力量。我們每一個人,每天都要吃飯、談話、走路、上網、工作、玩樂、大小二便。怎樣去做(do),怎樣去整(make),怎樣去用(use),還大有鑽營的空間。哲學,其實是一種發明的工作。

2018年6月20日