292|“请注视我的身体” | 记一次(不)寻常的观看练习

2023年5月,美国芝加哥当代艺术博物馆(MCA)开展了一场名为《移(SHIFT)》的沉浸式体验。参与者跟随黑人残障演员探索艺术馆的各个空间,这些演员带着自己的手杖、手动轮椅、电动轮椅上下楼梯、或通过Zoom接入现场,或在手语翻译和彼此的搀扶中前进,以用他们的方式和时间感将博物馆的秩序扰动、打乱、重组……

–

作为演出观众,本文作者大光子记录下了自己眼中的这三个半小时。对大光子而言,黑人残障者们在艺术馆中对空间的探索,是自己“一次重要的观看练习”。大光子因为曾经运动受伤的经历而对残障状态产生好奇,作为在芝加哥的短期居民亦对这座城市的族群政治有着切身关切。由于枪支、毒品泛滥和教育公卫资源的不平等分配,芝加哥的黑人残障者们往往容易坠入深渊,经受结构性暴力倾轧痛苦的同时还背着一身污名。在这个背景下,艺术对于他们意味着什么?是渴求而不得进入的空间?是能够转化为力量的武器?是建立联结的工具?而观看这些不同的生命体验,对于社群之外的观众而言又意味着什么?

–

长文剧透:

–

-病态?常态?

-谁的空间?

谁的时间?

-群像:一场集体在场的创作

-公共建筑空间再想象

-艺术之为邀请和抵抗

-余波摆荡

文 / 大光子

编 / 林子皓

01.病态?常态?

2020年夏,因运动意外造成左脚踝内外双侧三条韧带严重撕裂,拄拐一个月又用三个月复健到可以跑动。这听起来沮丧,但其实那段日子整个人非常兴奋,貌似玩笑实则严肃地写下了以下文字:

偶尔生个预后良好、痛苦程度尚可、不短不长的病,是极有趣的经历。跌打损伤就属此类,崴脚尤其推荐。疫情期间又是个绝佳受伤时期:无通勤需求,就不会被提醒生病的“不便利”;无亲朋在旁的时时呵护,便不会被时时提醒你的“病态”。于是,你获得了一个全身心浸入式、24小时无休、把“病态”作“常态”体验的宝贵时机。

彼时,还没能把种种经历体认到更广阔的残障叙事里,但透由一次次身体深描,跟身体建立了空前紧密的联系后,一个疑问也在心里埋下种子:究竟存不存在身体的常态?跟标准定义里不一样的身体,是如何感知这世界的呢?

22年春,有机会在芝加哥当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art Chicago, 下文简称“MCA”)的剧院看了“动力光(Kinetic Light)”舞团的《锢(WIRED)》,那是第一次接触残障剧团,也是第一次看到轮子上的舞蹈、带着轮椅的飞天。之前从没见过那样的身体韵律和运动方式,被挑战了惯常的审美想象,比如被弹力绳吊着,像水中捞月一样,用手掌踏触并拨动地面,行进、弹跳,愉快地像在浪里起伏,那是不常用上肢力量的非残障者发明不出的动作。另外,《锢》的主题对我也新奇,它探讨了带刺铁丝网(barbed wire)作为一种实体材料和象征符号,在历史上造成的阻隔、压迫、监禁等暴力;同时,通过挖掘带刺铁丝的艺术美感,和其绳索和结网的基本功能,完成力量的夺取、驯服和转换,使之具有了创造连接的可能。这种错综缠绕的关系,被动力光舞团诗意化地编织出来。

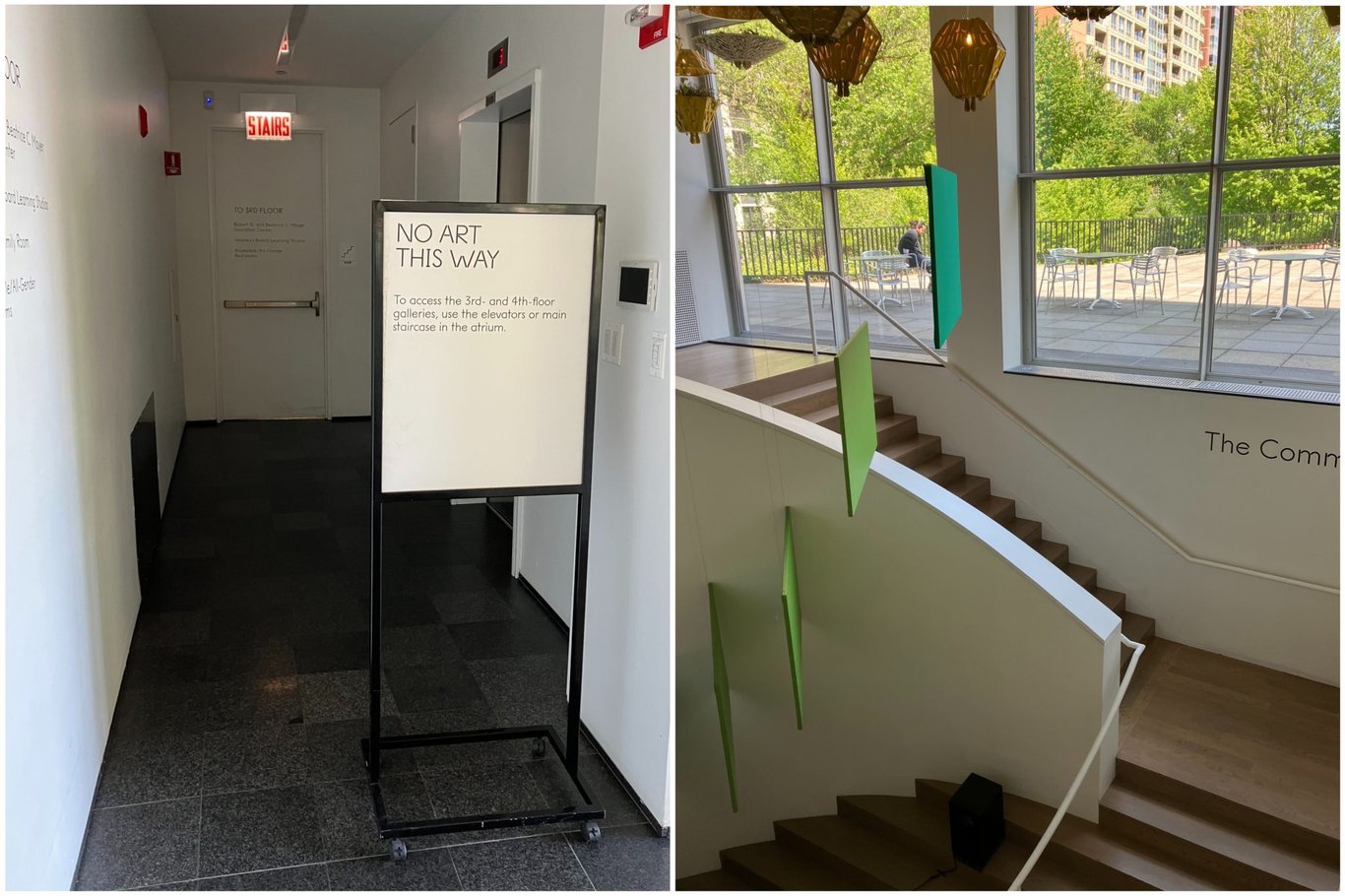

《移(SHIFT)》是今年MCA剧院春季系列“摩擦(Friction)”的压轴演出,只安排了一场。光是演出场所就立刻抓住了我!它走出剧场,到博物馆的广场、走廊、阶梯等公共空间跟观众相遇,想象中,会是介于装置、行为和戏剧之间的沉浸式体验。加上,主创巴拉克·阿德·索雷(Barak adé Soleil)在作品中持续讨论残障性、黑人性、酷儿性和神经多样性(neurodiversity),跟去年《锢》的主旨一脉相承,抱着被再次扩展想象的期待,决定买票参加5月6号当天的演出。

02. 谁的空间?谁的时间?

一句话总结的话,《移》像一部3小时现场版蔡明亮电影:于演员,是一场漫长、缓慢的空间游走,于观众,是一次细密、近距离的凝视。全剧没有故事线设定,只有一条移动的空间主线,重点在于“经过”:在经过入口、经过走廊、经过大厅、经过台阶和电梯的过程中,展示跟非残障者不一样的身体,在现实生活中是如何运动的,又如何与辅具、环境、及他者产生关系。

开场非常震撼,是全篇最具仪式感的一幕。

观众先在MCA外的广场上集结等待,表演者接连进入广场中心后,全部面向MCA门口标志性的大台阶站定。注意到,参演者是8位不同障别、不同残障程度、不同性别的黑人表演者,其中只有两位是剧场演员,其他都是从芝加哥当地黑人残障社群临时招募来的。他们选择了不同的可及方式,有手杖、助推车、手动轮椅、电动轮椅,还有两位是用Zoom接入现场,由协助者抱着电脑全程在线,保障他们的“在场”。

在悲壮的音乐背景下,演员们走下轮椅,开始攀登台阶,有人借用扶手,有人用手杖,有人由协助者搀扶,有人用整个身体匍匐攀爬,有人拉着轮椅倒退着用屁股一级级往上挪,中途累了就随意躺着歇一会儿。巴拉克·阿德·索雷在宣传册【1】里提到:

“对我来说,要在一个深受健全中心主义和资本主义影响的世界中保持自我地穿梭,意味着我要不断与不适合我的环境相抗衡。最终,无论我是否渴望这样,我都在不同的操演中移动:试图上下我无法应对的楼梯,尝试应对工作或不工作的电梯。”

对非残障者而言稀松平常的台阶,可以完美融化在背景里视而不见的台阶,对残障者,却可能似带刺铁丝网般刺眼,几乎构成一种挑衅。原来,关不关注得到环境、要不要与环境互动,不只是个人对周遭环境高敏感还是钝感的问题,也未必是个人可以选择的。有可能是环境侵犯了你、不让你安全,使你不得不时时机警地分辨出这些阻力,像8位演员面前的大台阶一样。

这同时是极具象征性的一幕。通常这样的大台阶,都跟古老的权力联系在一起,像宫殿、神庙、大法院、博物馆等。参观者拾级而上的辛苦过程,其实是一个屈服和朝拜的过程。所以,当黑人残障者们用身体跟台阶摩擦时,在我理解里,是在朝着权威发问:为什么,当代艺术和剧场仍被束之高阁?为什么,承诺服务公众的博物馆,却没有在为残障者服务?爬台阶,不是一部让非残障者感动的励志色情片(inspiration porn),也不是一次向着艺术的朝圣之旅,而是在跟健全中心主义、种族主义、当代艺术的阶级属性,进行冲突和碰撞,像1990年为争取《美国残疾人法》通过而攀爬国会山台阶的残障界活动人士所做的那样。

进入场馆后,是一幕激烈的椅子舞。

主演巴拉克·阿德·索雷先是把摆在一旁的塑料椅用力甩到走廊上,队伍因障碍物停止行进。接着,他把椅子摔向走廊尽头,摔出巨大声响。另一个轮椅族同伴则把塑料椅架在腿上,一个个挪开;还有同伴慢慢离开自己的轮椅,小心挪坐到更小巧的塑料椅上。终于清理完塑料椅后,他们开始在走廊上快活地“走”起台步,手杖轻快起来,轮椅也放心起来。一段娱乐后,队伍陆续离开,索雷把最后一个椅子推倒在地,完成转场。

起初,我不太理解表演者对寻常塑料椅的愤怒,尤其是,如果一个场所已经预留足够宽的通道和轮椅专用区,还要愤怒些什么呢?然后,我试着进行了一个思想情景实验。想象一个非残障者走进电影院,面前一大片区域所有固定座椅任你挑选,你对整个空间是有强烈掌控感和占有感的。但当残障人士进入同一空间,发现这一大片座椅区统统不属于我,哪怕有预留轮椅区,我也只能定点在一个固定距离、固定角度来观赏电影,那么,你和我对于“是否属于这个空间”的感受就是很不同的。如果一个地方还没有预留区呢?我可能还要从轮椅上移身,坐到一个非常不习惯的普通座椅上,这种被迫的分离本身,比非残障者想象得艰难得多。听过一个播客“瘸人屁话(Crip Crap)”【2】讲轮椅和日常生活的关系,主播说他们不仅出门要乘轮椅,在家也要依仗轮椅做所有活动,所以轮椅是基础生存需求,是日夜陪伴的亲密伙伴,也可看作身体的一部分延伸。另外,轮椅基本是量身定制,哪怕只是送修时换一个临时轮椅,他们身上都会出淤青,跟生活间突然增加许多摩擦,节奏整个打乱。你可以想象家里没有沙发和椅子这些基本家具吗?是的,这些家具对他们根本不必要、不舒服、甚至不安全。

所以,到底是谁的空间?这不是一个虚问。

在这之后,是在建筑内部一楼和二楼间上上下下重复三次的核心环节。

表演者用不断变换的身体姿势下台阶,再上台阶,像试图找到一个自己最喜欢的方式跟台阶互动。从起初满头大汗的不适应,到稍微娴熟一些,到跟台阶嬉戏起来,我像被拍了一下脑门:对哦,谁说了台阶要用“走”的呢?谁规定了台阶就是给非残障者用,残障者最好都乘坐直梯呢?如果有一天,一个残障者突然想到,这么漂亮的台阶,所有人参观MCA时都要拍照打卡分享的台阶,我也想感受一下,那你们可以满足我,等一等,让开一个空间吗?

还有个神奇感受:这么个上下往复的循环,配合着MCA螺旋型延伸的阶梯,会让观者渐渐产生一种无限感和无目的感,好像这根本就是个舞台,而不再是个有功能的阶梯。如果说,开场看演员爬到大台阶顶端时还会有鼓掌的冲动,现在,你就只会平静地看着、安心地看着,不产生任何判断。这对观众,是一个重要的观看练习。想起一段视频【3】,因小儿麻痹而双腿不便的著名小提琴家伊扎克·帕尔曼(Itzhak Perlman),有次去洛杉矶好莱坞露天剧场(Hollywood Bowl)做客座指挥。开场时他在全场安静紧张的注视下,携手杖缓慢登上特制指挥台,坐下前一刻,场内开始零星响起掌声,好像他完成什么了不得的壮举。伊扎克立刻无奈摆手制止,表示“大可不必”。一个世界级小提琴家,还要仅仅因为爬了三级最日常的台阶,而被当成失能/超能的人,给予鼓励或赞美,这一幕让我感到心酸。去年在拉维尼亚音乐节(Ravinia Festival)看伊扎克演奏会时,他已经改用电动助力车,一出场,就顺坡道一溜烟儿到了演奏台顶端,根本不给任何人鼓掌的机会。

当然,这三次在建筑内上下移动的过程不是一口气完成的。因身体状况和移动方式的不同,8位在行动时的时间感也有差异。每个人会用适合自己的速度和节奏完成同一段路程,然后在节点处等待、集合、表演,重新汇成一个队伍,继续行进到下一个节点。这个参差的时间线的基本设定,一上来就挑战了非残障者平日里整齐划一的节律。《移》里还设计了两处特别的停顿,大厅里的舞会和商店门口的集体休息。MCA 的表演艺术策展人塔拉·艾莎·威利斯(Tara Aisha Willis , Curator in Performance)在策划宣传【4】中指出,“(残障者和黑人的身体)常被媒体粗暴地描绘成懒惰到接近死亡的”,而舞会就是对这种刻板印象的直接反击。你看到的是,他们在令自己舒适的社群里,是多么放松、自由、有活力、有创意,有位女士扶着轮椅大跳电臀舞,堪称全场高潮,像纪录片《残疾营地》(Crip Camp)夏令营里青年们恣意欢闹的乌托邦场景——安全的营地就是他们的伍德斯托克。

而到了看似凌乱、对博物馆日常空间秩序造成干扰的休憩一幕,又得转换视角看待所谓“缓慢和懒惰”。这种相对静止,是站在非残障者的时空坐标系里做出的判断,如果跳转坐标系,便会察觉,残障者在自己的时间框架里一直在忙。更何况,为了克服与残障不友好的环境之间的诸多摩擦,他们要损耗更多气力和时间,当然需要不时休息。

想强调的是,不是所有演者都能用台阶上下,两位电动轮椅使用者还是乘了电梯。这就让人担心,如果今天电梯坏掉了,他们岂不就卡在这里了?如果像我家那样的老公寓,三天里就有一天至少一台电梯坏掉, 轮椅族岂不就随机性出不了家门了?那火灾发生时又该怎么办呢?突然发现,电梯对于非残障者只是一种非必需替代,但对行动障碍者,可能就是唯一通道。幸好演出当天,电梯如约运行,但因为没有刻意为演出清场,里面总会有几位从别的楼层下来的乘客。如果是非残障者,早就挤上电梯走掉了,但轮椅族就得等到一班足够空的电梯时才上得去。这么日常的一幕,意外地成为演出的一部分,可一旦放在舞台这个高度,你会一下子意识到其中的反常:塑造残障者的时间感的,或许不只是不可及的基础设施,还有非残障者的行动方式。

看演出时“应该”把轮椅族优先安排在前排,非残障行人“应该”为视障者让开足够宽的人行道空间,公共交通“应该”配合残障者上下车的速度即使这会打破列车时刻表、减慢所有乘客的进度。这些“扶弱”措施作为一种站在高位的“道德共识”根植在我们从小的教育中,但今天之后,我似乎为这些“不言自明”找到了一个新的辩护点:如果社会空间属于每一个人,非残障者们就不是在“礼让”,我们只是在共同协调彼此的时间轴和空间标度。资本主义逻辑下的高速运转,并没有把残障者的时间轴对接进来,但同时,超高速运转的社会又在源源不断地制造更多残障者,所以换个角度看,并不存在个体的残障者,存在的只是残疾的、不能容纳差异需求的社会。

03. 群像:一场集体在场的创作

《移》全程基调静默而沉思,演员间没有太多言语交流,观众也安静得不怎么出声,只有配合场景设计的背景音乐一首首放着。但,尽管演出节奏很慢,眼睛可以放的地方还有很多很多。

博物馆没有清场,所以观众主要有两拨,提前得知演出专门买了演出票的,来MCA看展结果不知情半路被拽入演出的。头一拨里见到两位轮椅族和一位听障者,但大多还是非残障人士。这和我的预期还挺不同,毕竟,《锢(WIRED)》那场从检票员到引导员再到观众,大多是残障者,而芝加哥本地社群和学者共创的纪录片《畸形法典(Code of Freak)》主创见面会上,也是残障者居多。现场观众基本也是按自己的节奏来,大多立个十分钟半小时,觉得有趣,就走开了;也有的看着看着就跟进来, 走完了后半程。观众们被引导员引导着跟随在表演队伍后,基本保持聚集状态,以给表演者尤其轮椅族避让出足够大的移动空间。刻意注意了观众的表情,发现不管专门买票来的还是事先不知情的观众,没有人脸上展现出疑惑,也没人互相问“这是在干嘛?为什么他们要趴在台阶上?”基本上,大家还是静静停下来看,是愉悦、温情、觉得好玩的表情。舞会一幕,我身边三个十几岁的非残障女孩儿很是开心,一边晃动一边拿手机录影。有个坐轮椅的爷爷,由伴侣推着从头跟到尾,结束时特别激动得鼓掌,大概感受到了很多我不能共情的东西。我会很好奇,如果类似表演放在中国,观众会是什么反应,毕竟,在国内很少在公共场所见到残障者,更别说残障者主创和演出的秀。但哪怕观众感到不适或被冒犯,也未尝不是一个好的练习。

此外,我会仔细看表演者的辅具。这个人把可拆卸手杖一节一节组装起来了,那个人的电动轮椅有一个控制方向的摇杆手柄,这个轻型轮椅可以像特技自行车一样扬起头,那个手动轮椅转圈圈时是一边轮子停下只拨动另一边,还有个电动轮椅一升起来,往后一仰就变成了躺椅,而电脑Zoom那头的女孩跟协助者讲了几句话,随后跟着舞会现场舞动起来。表演者的服装道具也有意思:一个男舞者身着黑色透视上衣和短裤,特意对比出结实的上身肌肉和纤细的下肢;一个女生的领巾上有美国残障社群喜欢引用的墨西哥艺术家弗里达·卡罗(Frida Kahlo),巧的是,MCA也是1978年弗里达首次大型回顾展的美国第一站【5】,此展使得弗里达本人和MCA都声名大噪; 索雷在结尾一幕脱掉鞋袜,赤脚戴上非洲庆典舞蹈里会用到的脚铃(ankle bells),并在形似祭祀平台的影像装置周围,和8位表演者一起传递、摩挲一件件非洲手工艺品,以此连结他们遥远的共同的先祖。

最后得说,其实演出者不只8位,同时在舞台中的,还有两位手语翻译和一些协助员。协助者负责搀扶演员爬楼梯、紧跟身后提东西送东西、转运轮椅和道具、全程举着电脑保持Zoom联通。一开始,我会觉得这场景稍显混乱,不够专业,因为通常看到的演出,后台工作人员都尽力隐身幕后以凸出表演者,或至多身着黑衣,猫着腰迅速上台换场再跑下去,但这次的协助员,一直从容地在场,装扮也十分抢眼。后来看久了就觉得自然了些,猜想索雷本人也无意打造个人英雄主义式的独立自强的残障者形象。互助、合作、社会支持,本也是残障社群的重要文化构成,那这场不大不小的集体创作,每个人都可以在场,每个人也应该在场。特别提一下,手语的观赏性太强了,这两位黑人女生把我对手语翻译的认知推到了新高度。才知道,没有歌词的器乐型音乐,也是要用手语释义的,比如,要用肢体表演出波浪声、鸟叫声,还有拉小提琴、弹键盘、吹长笛、摇铃铛等等,甚至,还要会模仿吹排箫,要把架子鼓里的底鼓、军鼓和镲都分别打出来!她们的身体跟着节奏摇摆,情绪也跟音乐贴合,完全是自成体系的舞蹈,好看极了。有意思的是,她俩虽为听人(即,非聋人),但在离得远或现场极其安静时,也会用手语沟通,而不像其他听人,习惯性拿出手机。

04. 公共建筑空间再想象

以前对“无障碍空间”的理解,就是自动开门装置、无障碍通道、预留轮椅区、无障碍厕所等,都是些无障碍设计规范里的机械条例。这次演出后,会带着一个问题重新看待此概念,即,这是以谁为主体设置的空间?

我很喜欢阶梯这个建筑要素,它能组合出复杂的垂直层落、几何造型和光影关系,除了功能性本身也是一种美学装置,但现在再看它会有一个新的维度。细想来,台阶的出现和沿用都基于效率原则:相比坡道,在上升同样高度时因坡度更大而省距离,空间利用率更高;相比直梯,它又有更大的瞬时人流载量和持久的稳定性。但,这是考虑了谁的效率和稳定性呢?带着这种眼光,当天回到芝加哥市中心,看到早期摩天大楼外墙攀缘的蒸汽朋克风防火梯时,就已经有点不寒而栗。

之前没注意到,MCA门口的大台阶,真的占用了很大很大面积,且没有留下坡道;相较之下,轮椅入口在街角的剧院和另一街角的商店,小到不起眼。如果不是演出后跟随演员穿过商店人流,我完全没有意识到商店也是一个轮椅入口,其内部还深埋了一个隐藏电梯。再挖下去,还可以问,广场一定要和显赫开阔的大台阶搭配吗?这种以可及性为代价建构的神圣空间迎接了谁,又对谁制造了障碍?类似历史沿革的景观在当代城市空间还是必要的吗?是否可以创造一种新的公共广场想象?

至于建筑内部,很多现代场馆喜欢像MCA这样,在光线最好的显眼位置打造一个炫目的阶梯或大片的阶梯式下沉区。如果这是主体建筑很重要的一部分,那就相当于排除了不太能享受这个区域的很多行动障碍者(包括腿脚不便的老年人)。那,电梯又设在哪儿呢?MCA二楼中部大厅后的直梯,是在阔亮台阶旁一条狭窄走廊尽头的黑暗角落。这让我记起参观河南博物院时,被解说员带离主展区,走很远到气质很不同的后巷乘坐直梯。类似设计,势必会造成参观时感受上的断裂。

弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)设计的纽约古根汉姆博物馆,则是打破割裂空间布局的一次经典尝试。它是个大海螺造型的圆形建筑,层间通道是依靠墙体盘旋而上的大坡道,而坡道和墙体本身,就是主展区。这个设计,一举三得地实现了几个从离散到连续的操作:最微观层面是台阶到坡道的连续化,而这又使得层与层之间变得连续,继而在大尺度上,使整个垂直空间通透连续,最终效果之一,就是残障者和非残障者可以连续共融在同一空间。

05. 艺术之为邀请和抵抗

之前总有这么个顾虑:虽然我也想了解不寻常的身体,但在现实生活中,怎样观看残障者的身体和行为,才能既不构成冒犯,又免去奇观式观看的嫌疑呢?最后基本就是选择,不看了。艺术恰好就提供了这么个空间,一方面让表演者安全(结绳志上次那篇残障舞团的侧重),另一方面也让观众感到安全。比如这次,我感到是被邀请去凝视他们的身体、运动和辅具,感到我被准许了足够近的距离和充分的时间去练习我的目光。所以,可以说艺术跟残障的结合几乎是一种必然吗?它给残障表演者和残障/非残障的观者,共创了一个可以盛放安全目光的飞地。

再细分下去,《移》和《锢》两场演出,虽都依靠艺术的抽离性完成了这个“安全化”过程,但前者又因其日常性,把人拉回到对最本质的存在状态的重新想象,让观众明确感到,你眼前的,是再普通不过的、跟你一样生活着的人。而《锢》或残障竞技体育(如适应性攀岩),更像是高度展现了残障状态下的创造性,观者若没有经过刻意训练,会很难在脑中将其与失能/超能的刻板浪漫化形象分离。

虽然这次对MCA的空间进行了全方位吐槽,但结尾前,还是想大大表白一下对这个博物馆理念的喜爱。若是对比纽约古根汉姆博物馆和同城的芝加哥艺术博物馆(Art Institue of Chicago)现代馆,MCA的面积并不大,两千多件藏品也不算太丰富。然而,这种限制也促使它选择了一条另类道路。永久藏品中只挑选很小的比例轮换展出,常设区缩小后,就能把主要空间出让给新秀的巡展 —— 尽管这样做会损失客流量和声量,但,把物质实体的艺术品占满空间,像祭祀品般一件件小心陈列、维护、供奉,雇佣大量安保看护圣殿现场,使参观者宗教仪式般仰视高端艺术(fine art),这种十分可疑的不可及体验,恰恰是当代艺术首先想打破的桎梏。另外,MCA热衷联络在地学者,合作在地艺术家,通过组织小型讨论会、公共教育项目等,努力营造一个可线下互动的有温度的社群。除了策划最实验、跟时代互动性最强的展览,MCA剧院作为博物馆另一大特色,也协同探讨和回应当下紧迫社会议题。特别一提,剧院为现场演出提供的可及性技术支持,比我在任何其他场所见过的都全面,有英西双语字幕、手语、直播、口述影像、无字幕场次,今年还增设了振动反馈设备(haptic elements),这些本身也可视为公共教育的一部分。

在场就是最有力的声音。巴拉克·阿德·索雷, 一位芝加哥本地艺术家,可以在当代艺术馆——被白人和精英亚裔统摄,族裔和阶级最分化的场域之一——做一场全黑人、全残障者、全本地阵容的演出,已经是在打碎诸多禁锢,是最好的行动和抵抗。而作为活动策划方的MCA,也是在做一次坦诚而勇敢的邀请,邀请所有人来审视、反思、和批判这个空间,这是一份相当可敬的公共责任担当。

06. 余波摆荡

在观看演员幽微的日常动作时,我总会不时出神,勾连起受伤时留下的片片身体记忆。当时的文字记录了这一次次身体对话:

你会感知到肌肉、韧带和关节的存在、功用和互作,被如此精密的机械结构震惊,学习了解剖学和人体力学101;

你会越来越怀疑哪条腿是正常的哪条腿是不正常的,并会傻傻问复健师“我真的在跛吗?”

你发现亚洲蹲真的很难(马桶万岁!),也知道了为何有那么多人学不会小脚跳,因而就有点明白,为何运动神经控制比纯智力AI更难实现;

同1–3岁的小孩一样,你将重新学习站立、走路、跑步、跳跃,不同的是,你拥有了感知力和记忆力,意外“补上”了3岁前的成长记忆空白,还跟晒娃狂魔产生奇特共鸣;

你会惊异于几十年的肌肉记忆在短短几周后丧失殆尽,惊异于运动神经系统对新体态如此快速的适应。学习下楼梯时,你调动了所有意识也控制不了身体,所以用了“重新学习”而非“恢复”的的说法。

上述病理感受,将助力你跳出“灵肉二元”的哲学传统, 让只做脑力生产、远离身体创造力太久的你,越来越体会到身心同一性。曾经跟身体是一种主体宰制客体的紧张关系,觉得它太麻烦了,喂吃喂喝伺候着还老给“我”出毛病,以后要是能把脑子装芯片里了,就自然躺平好了。现在却想,纯智力AI越厉害,这躯壳就越有意思,至少是和世间万物互动的平等的物质化媒介嘛。

那时以为,我开始能稍稍疏解掉部分身体焦虑,与之生成细密密的情感,大多是靠自我觉知完成的,但《移》激起的余波,使我得以正视环境和社会反馈在这个建构中起到的作用。如果生活在《残疾营地》所在的70年代初,《美国残疾人法》生效前,我会不会在受伤后,更加痛恨自己的身体呢?

再次讲述我的故事时,我想要加上这么一段:

你终于享受了基础残障设施:会“下跪”的公交车,门口的坡道,按残疾标识按钮自动打开的门,可供短期租赁的电动助力车,超市里的行动障碍人士专用电动车,还有必不可少的,外送服务;

你得知可以申请残障停车位了,始发觉以上设施不只是给“残疾人”用,所以,“残障”可以不是一种身份,也是所有人随时可能到达的一种状态,哪怕是临时状态;

你每次坐校车和公交车去复健中心时,司机都会热情招呼,并在非停靠点提前放你下车;

复健前填量表,协商目标和训练计划时,你意识到治疗目标原来是可商量的、是要与个人生活方式(如工作习惯、居住习惯、运动习惯)相关连相适配的,所以医疗服务不存在单一的“治愈”终点,它的弹性和容错空间很大,更像是一项完整的社会性服务。

所有这些配套社会服务,将让你在面对身体不可逆的磨损时,更顺滑地接纳其为自己新的一部分。一个包容健全的社会,应该许诺独立自主的权利和渠道,但同时,不该逼你成为“高大全”的圣者。让每个人放心地不健全、放心地残缺、放心地成为普通、放心地求助合作,这不正是我们理想的社会图景吗?

现在,我可以更笃定地说:这4个月,的确是一场以自己为方法,具身性理解残障的珍贵实践啊。

· 作者介绍 ·

大光子,一个初涉残障社群的观察者,一个物理在读博士。

· 作者后记 ·

本文是一幅散点透视图,零碎、细描、无系统讨论 、无理论论证,但我想诚实保留它之为随笔的青涩样貌,和我作为初涉社群者火光四溅的新鲜目光。我想,在无障碍话题刚刚展开的中文环境里,我的青涩,恰是一个契机,可能连结到更多想要从零到一打开新认知大门的读者。

写作时,我构想的读者是跟我一样,非人类学专业、非人文社科背景、有泛泛阅读兴趣的普通读者,这个设想可能与结绳志的日常读者群很不同。所以,跟编辑讨论时,我会经常解释为何想要加一些前景说明、避免某些说法,给从未接触过此议题的读者一些铺垫和心理缓冲。我还不能把握人类学要求的复杂性,然而我的期冀是,读这篇万字絮语的人,哪怕只能从中捕捉到一个闪烁的对其有用的词汇,它就是有力量的。还记得第一次在《小声喧哗》播客讨论《金属之声》一期【6】听到“聋人/听人”“残障者/非残障者” 讲法时的兴奋,用词一变,坐标系就翻转了,立刻打破脑中“健全者/非健全者”的固有划分。如果曾经脑内的韦恩图是健全者在中心圆,非健全者是圆外的所有区域,在那之后就变成了,很多个平行但有大面积交叠的圆。这大概就是话语的力量吧。此后,这个小苗就四处伸展,关联到残障与老年、照护、生育权和生命权、艺术审美等等的关系,渐渐体认到,残障绝不只是一个与当下的我暂无关系的身份标签,它更是一种女性主义的看世界的基础视角。

被邀稿时一度惶恐:为什么拉我写什么“田野笔记”,我是连实验室都不用进的理论计算党,田野又是什么呢。况且,平日也只有稀少的朋友圈创作和文件夹杂笔,对于组长稿,也毫无经验。越翻看公号之前的文章就越被劝退,专著译文、媒体批评,横征博引、字字珠玑,我怎么可能像这群人那样讲话呢?但,刚看完演出各种思绪总得缕缕,加上一份老读者的自觉,于是就不吐不快了。结果,编辑像厉害的提示工程师(prompt engineer),而我是那个超啰嗦的ChatGPT,提示问题点到为止后,就哐当哐当吐了一大篇字。

其实是想说,感谢编辑们的鼓励和协助,他们知道如何跟知识背景不同、语言习惯不同的人一起工作,启发我用最熟悉擅长的讲述方式书写,心理顾虑便很快打消,转而珍视自己门外汉视角的输入。同时,他们也充分尊重作者意愿,每个小论点、字词、标题的选用和打磨,都有商有量,充分确认我的用意,还帮忙实现了对视障者友好的图片描述,和对滑屏手指友好的小标题列表。

最后,欢迎非人类学专业朋友给结绳志投原创稿,和编辑们一起用爱发电!

相关链接:

【1】2023MCA春季演出宣传册

【2】Crip Crap, EP23.1: Wheelchair Bureaucracy and Daily Life https://www.cripcrapmedia.com/podcast/dzo6w5rzr25d51a9zswijklvq27zx3-m9j89-eyant-ehny5-zx3ax-px6jl-3ygz7-6znk2

【3】伊扎克于好莱坞露天剧场:https://www.youtube.com/watch?v=64r1wjq12sY

【4】《移》网站宣传:https://visit.mcachicago.org/events/barak-ade-soleil-shift/

【5】弗里达1978年MCA展:https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2002-10-27-0210260344-story.html

【6】《小声喧哗》S4E10 + S4E11「金属之声」:荧幕内外的聋重听人社群

https://loudmurmurs.editst.com/episodes/soundofmetalpart1.html

https://loudmurmurs.editst.com/episodes/soundofmetalpart2.html

最新文章(持续更新)

每个女性都是工作女性:希尔维亚·费德里奇访谈

“请注视我的身体” | 记一次(不)寻常的观看练习

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020