294|再访皮村之二:撤展与新生

如题图所示,近日,皮村的打工文化艺术博物馆终被拆除。最终拆除之前,是 博物馆对展品的撤展和打包整理。本文的作者是打工博物馆的义务撤展员,也是临时的保安、讲解员、和打工文化的学习者。在参与撤展的一周里,他遇到了来取回展品(下岗证)的工友,漫步到博物馆的打工夫妇,乃至邻村的随迁打工子弟,当然还有皮村自己的德志哥、小海和沈校长们,还有来自博物馆姐妹机构和各路关心博物馆的朋友们。

正如作者所感叹,来取回展品的工友重新激活了展品和人的联结与意义:“打工博物馆的藏品在入藏之后并没有失去其社会生命,而始终与每一位当事人的生命相互关联,必要时藏品会回到原主人身边。”在他的记录中,打工博物馆并不像一般的博物馆那样关停即是将展品尘封,撤展的劳动与交谈,是上述个体在博物馆的再次联结。博物馆里的一句话说得好:

我们的博物馆不是对历史的描述,而是对历史的解读、并争取促进改变历史,因此它是一个活的博物馆。

请大家继续关注皮村的打工博物馆和其他机构。

位于北京东部的城边村皮村靠近首都机场,比起忙碌的飞机,居住在那里的工友以自己的手与眼,血和泪见证了首都的开发和功能疏解,和他们自己的来来去去。改革开放以来,大江南北的高楼大厦背后是数亿进城务工的新工人,绝大多数都无法留在铸以自身血汗的城市。位于皮村的打工文化艺术博物馆是他们曾经来过、工作过、悲欢离合过、兴观群怨过的见证。

打工文化艺术博物馆是全国唯一一家由民间打工者自己创办的公益博物馆,于2008年5月1日正式成立对外开放,2023年5月20日终因拆迁,宣布暂时告别。(请阅读博物馆自己的声音:打工博物馆走过15年——2023的红五月)

这是真正的博物馆,是生活的悄悄话而非保险柜和冰箱。在这里展出的不是文物,也不是狭义审美空间里的艺术,而是打工者的暂住证和烧烤架,是女工与劳工机构的故事,是讨薪指南与工厂火灾前寄出的最后家书。这些日常之物并不寻常,是工友们能亲切照近自己喜怒哀乐的后视镜,也是学者和记者们问题意识的转向灯,毕竟,那里是一条许多人走过但更多人知道却甚少注意过的路。暂时停下的博物馆也让更多朋友意识到了这条路从未停止。与皮村打工博物馆告别的几天,有工友取回了自己的物品,让它们重新嵌入生活,更多的展品也在属于北京的颠沛中打包、转移、重新抖落着自己的故事。

小结征集了几篇朋友再访打工博物馆的手记,有看展的后反思,有皮村的穿行和工友的听闻,也有触摸展品 ,让它们重归生活的指纹。也欢迎更多的朋友投稿。

作者 / 思缪 编辑 / 毓坤

1.

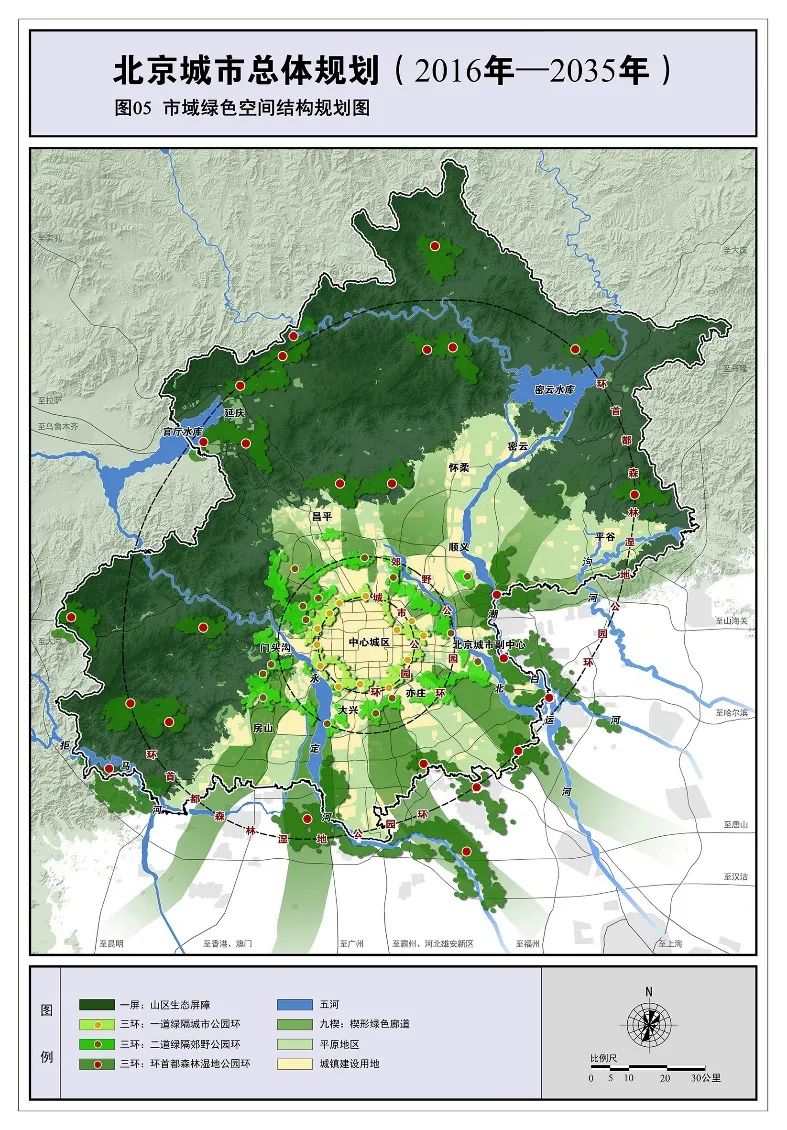

5月中旬获悉打工文化艺术博物馆即将谢幕的消息,我告诉自己:“你必须去一趟。”由于琐事的耽搁,没能参与告别仪式,而只能在群聊里看到院子的盛况。小院很久没有这般热闹了吧,而热闹之后是什么景象呢?即便没有赶上告别仪式,我也应当去看看,或许能帮助博物馆撤展。于是坐上了开往北京的火车,这趟列车将我的思绪带回了几年前在北京上学的时候,打工博物馆是当时的一些关注劳工的青年学子造访的地方。5月29日到达皮村。从双层的306巴士下来,这个城中村看起来跟两年前没有太大变化,但我知道一种结构性的力量正在重塑皮村的面貌。皮村所属的金盏乡是朝阳区面积最大的乡,位于该区的东北部,与宋庄镇以北运河的上游温榆河为界。在北京政府2017年颁布的《北京城市总体规划》中,金盏乡——这个温榆河拐弯处的布满城中村的乡——不仅位于“五河”中的北运河沿岸,而且被规划进了“三环”中的“二道绿隔郊野公园环”和 “楔形绿色廊道”之中。

90年代之后,由于金盏乡远离市中心的地理位置,它给外来务工者提供了较为廉价的出租屋,使他们在市区奔波劳累之后得以在城市的边缘歇脚。该乡的小店村、金盏西村、金盏东村、东窑村、皮村、黎各庄、沙窝村都成为了外来务工人员聚集的城中村。二十多年以后,在“疏解非首都功能”和“拆违腾退”的政策之下,金盏乡的大片建筑被拆除并改造为绿地。金盏乡南部的马各庄已经实现整体腾退,在村庄旧址之上建设起森林公园。金盏森林公园所属的楔形绿色廊道能够将市中心的热量疏散到郊野,缓解城市的热岛效应。3月上旬,大型挖掘机已经进驻皮村村北,这片“违法建设区”正在被逐渐拆除,今后将用于植树增绿。打工博物馆位于皮村北部,它的拆除也进入了倒计时。

城中村似乎往往被视为城市的附庸,边缘的存在是为中心服务的,而其本身的历史和社区生活常常被忽视甚至摧毁。同样的事情不仅发生在北京。上海浦东区北蔡镇的城中村也经历了类似的改造,变成了“北蔡楔形绿地”的一部分,承担起把郊区冷湿的空气输往市中心的职能。绿地工程的背后是生态士绅化的隐忧。从皮村眺望温榆河的东岸,可以看见格拉斯小镇,一个欧式建筑园林风格的高级别墅区。那里的房租是45000元/月,而皮村一个套间的房租是1200元/月。

先见到了“猛虎”师傅,跟他在一个按摩店门口坐下聊了起来。皮村的每一条小巷似乎都有一家推拿按摩店,这些小店给居住在皮村的体力劳动者提供了疗愈。这位来自河北易县的布展工人告诉我,几天后将会有两个人跟随他回到老家,拍摄他与其父亲两代人的打工故事。多才多艺的“猛虎”师傅初来北京时在建筑施工队干过小工。依稀记得两年前我问他为什么不再做建筑而选择做布展时,他很干脆地回答:“自由啊。想干就干,不想干就可以歇着。”

再到同心实验学校找到沈校长,发现她正好在接待来访的三位木兰花开的工作人员。木兰花开社工服务中心是一家服务流动女工的机构,位于昌平区的东沙各庄。她们这次也是来送别打工博物馆的。我对木兰的丽霞说:“你们在东沙各庄,同心学校在皮村,尽管距离远,但两个村庄都位于温榆河畔。这条在北京历史上颇为重要的河流把木兰和同心联系起来了。”丽霞一笑:“是共同的事业使我们走到了一起。”

一位操着京腔的大哥专程开车来参观博物馆,他曾给同心学校的学生做过体检。他很激动地说:“这个博物馆太好了,我看了以后非常感动。”王德志讲:“您算是特别幸运的了。明天上午开始撤。”不知道在打工博物馆15年的历史中有多少访客曾发出过“我很感动”的叹语,但对于一个即将拆除的馆来说,这样简单的赞叹也弥足珍贵。

院子里是一片寂寥的景象,丝毫看不出前不久刚发生一场告别仪式并得到了好几家媒体的报道。院子的斜对面,一辆挖掘机正在把地面的瓦砾倒入渣土车,泛起扬尘。挖掘机的轰鸣声与头顶飞过的波音客机合奏,使噪音更为刺耳。两天前,国产的C919大客机从上海出发来到北京,完成了首次商业飞行。在首都机场降落之前,它就曾从皮村的上空呼啸而过。

2.

王德志对我说:“小伙儿,接下来你就跟着小海好好干吧。”于是我开始了为期一个星期的撤展工作。在撤的过程中,陆陆续续还有参观者来访,于是我又临时充当了保安和讲解员的身份。第一步的工作是收拾博物馆的储物室,这个小房间原本是“义卖厅”。地上和架上摞着十几个大包裹的碟片和印刷品,从上面标注的日期来看,都是至少十年前制作的,例如2008年度的打工文化艺术博物馆通讯《打工·三十年·流动的历史》、2009年的《打工妹之家通讯》和《打工者居住状况与未来发展研讨会(DVD)》、2011年的《工友通讯》、2013年的《致丽火灾20周年纪念册》和新工人乐团的专辑《家在哪里》。乐团的发起人之一孙恒也是15年前打工博物馆的主要策展人。我和小海把碟片和印刷品运往同心儿童友好空间的图书室暂存。在城中村的窄路上晃晃悠悠地前行,小海说他不是诗人,而是失魂落魄的人。我们一边走着,小海一边给我讲述当年在苏州和上海打工的辛酸往事。

第二步的工作是收拾博物馆的铁柜。这个大铁皮柜子塞满了资料和藏品,其中有一些从未展出过,而另一些是被撤换下来的展品。小海给了我一捆透明的夹链自封袋,用于封装。在把这些资料装袋时,反复出现了一个我很熟悉的地名——忠县,例如《忠县周XX个案(民事判决书复印件两份)》、在忠县三峡风酒店会议室召开的《工伤及职业病处理办法研讨会》和《忠县自强服务站工作简报》。三十年前的1993年11月19日,深圳市葵涌镇致丽玩具厂发生火灾,死亡87人,伤51人。其中很多是来自当时四川省忠县的女工。幸存者陈玉英在2002年成立了忠县自强残疾人服务站,专为残疾人服务。位于三峡腹地的忠县在二十年前的三峡工程中被淹没了12个乡镇和半个县城。外出务工潮和水库移民大迁徙,这两个历史性的事件叠加到了忠县农民的身上。对于那些背井离乡的忠县人来说,这是一种刻骨铭心的时空经验。6月1日的傍晚有三个孩子闯入博物馆嬉闹。既然他们没有造成破坏,我也就没有阻拦。两位先离开了,还剩一位继续在馆内闲逛。

我走上前去问他:“弟弟,你在这个博物馆里面感觉怎么样?”他说:“我的同学说最里面那个房间有点渗人。”他指的可能是那些真人大小的立牌在没有开灯的屋子中给他们的感受。童言无忌,孩子毕竟年幼,尚未能理解这个博物馆展示了什么。“我给你讲解好不好?”他很爽快地答应了。感谢他给了我一个做讲解员的机会,于是领着他,逐一为其讲解每个展厅,他很快便领悟了博物馆主旨:“我能理解打工者的辛苦,就像我家是从河北农村来到北京皮村的。有些人瞧不起乡下人,但打工人应该被尊重,是他们付出的贡献建起了高楼大厦。”在“流动儿童”展厅,我对他说:“你看,民工给城市做出这么大的贡献,但是他们的孩子却难以在这里上学。这是很不公平的。”孩子深有感触:“对对对,不公平。”在最里面的展厅,我给他解释那些真人大小的立牌是什么。“把她们的照片打印出来,是为了讲述她们的故事。你看,每个人的背后都有一本书,上面写的是她的经历。每个人都有自己独特的生命历程。”

他点头:“对。我们应该尊重她们。”孩子告诉我他今年10岁,6岁随父母来到北京,先住在黎各庄,7岁搬到了皮村,目前在楼梓庄一所学校读书。黎各庄在皮村的南边,而楼梓庄在皮村的西边。正如传统的中国乡村中发现了各种“超越村庄”的关系,中国的城中村之间同样不是静态和孤立的,而是具有某种程度的流动性。流动儿童不仅仅流动于乡村与城市之间,也可能流动于城中村之间。我没有告诉他博物馆的院子即将消失。如果有一天他惊讶地发现自己当初跟小伙伴玩耍的院子被夷为了平地,希望他不要太过于惆怅。

3.

6月2日有三位参观者来访。一位诗人扛着摄像机和三脚架过来拍摄博物馆撤展的场景。一个在中国工作的日本人自称是第二次来参观。傍晚刮起了大风,把博物馆门给关上了。一个年轻小伙子来到门口张望了一会儿,又转身离去。我猜他可能以为博物馆已经关闭了,于是追上他,将其请入馆内。小伙自称受远在河南省的朋友的委托前来参观。我很欣喜地给他担任讲解员。到最后一个展厅时,他突然问我:“你怎么看待00后打工人整顿职场的现象?”我马上意识到博物馆所讲述的故事只截止到10年前,而没有放入近年来产生的很多新现象。

继续收拾铁柜,发现了工人J与她的朋友在2003年左右的书信。在那个手机还没完全普及的年代,她们仍然写信。信纸上的卡通图案是那个年代流行的风格。其中一位工友给J的信件是这样写的:

我在四川学过缝纫工,服装加工。在饭店里,在工厂里,三马车厂里,都工作过,现在有了一份好的工作了。我现在才明白当失去后才懂的珍惜,我祝你好好珍惜现在拥有的一切一切,不要失去后才珍惜。到时候就太迟了。就写到这把,你如果把我当成真正的朋友的话,请寄張你的照片。对了,过年回家可别忘了通知一声。希望能见上一面。好了再见。

第三步工作是收拾展柜中的展品,把展品和原本的标签装袋,再封口装箱。小心翼翼地取出这些物品,我终于有机会触摸并看到它们的背面或内页。

6月3日早上,一位师傅骑着电瓶车赶到了皮村。德志哥告诉我,他是王师傅,正是博物馆的展板上所讲述的维权故事的当事人,此行的目的是来跟博物馆告别,并取回他当初捐赠给博物馆的下岗证。王师傅来自辽宁,在1998年从国有企业下岗之后来到北京务工。展板上张贴着他手写的自述:

我是国企改制浪潮中的产物,〔下岗职工〕,来自辽宁,家庭的困难,再就业的危机,麻木了尊严,忍耐着剥掠,坚难地在动荡的打工族中渡过了十个春秋。

王师傅不幸于2006年在一家机械公司遭受工伤,被公司拖欠工资并遭驱逐。历经波折的维权之后,终于在2007年拿到了赔偿。目前王师傅在北京做电工,到了退休的年纪,想办理相关事宜,而当年的下岗证就是证明他下岗经历的唯一凭据。

我很乐意帮他寻找这份关键的证件,于是把前几天已经装箱的袋子又重新取出,一份一份地核查其中的证件,终于在一堆暂住证和工牌当中发现了王师傅的紫色下岗证。他激动不已。

此外,我还在展品中发现了“燕”的无线电装接职业资格证书。前几天她来消息说想要找回自己当初捐赠的证件,拿去珍藏。王师傅和“燕”的两个插曲说明,打工博物馆的藏品在入藏之后并没有失去其社会生命,而始终与每一位当事人的生命相互关联,必要时藏品会回到原主人身边。这或许就是博物馆与工友之间的道义互惠。

晚上有一对夫妻带着孩子慢悠悠地走进了馆内,随意地四处打量。我发现他们两天前也来过。这对夫妻是居住在皮村的工友,饭后散步走到了这边。对于他们来说,博物馆是散步路线常常经过的地方。参观博物馆对于他们来说并不是一种特殊的仪式,也不是一种严肃且正式的活动,而是日常生活的一部分。他俩的孩子曾经就读于同心学校,2020年学校停止办学之后,不得不转学。现在他们又来目睹博物馆的撤离。“唉,可惜了。”孩子的父亲叹了一口气。第七天的工作是要把墙上和展板上固定的展品取下来。铲子、钳子、椅子和梯子成为必要的工具。16年前,来自中央财经大学、中华女子学院、北京信息科技大学、天津师范大学、济南大学、北京交通大学、北京航空航天大学的四十多名大学生奋战了一个暑假,帮助工友之家把废弃厂房改造成了博物馆展厅。不知道当初的那些大学生目前在从事什么样的事业,但我很荣幸能够参与这最后的撤展任务,与他们2007年的激情和汗水相呼应。一个摄影团队来到皮村,给两位丽姐和王德志拍摄播客(我的2017-2023,与打工博物馆最后的播客)。志愿者小张来到皮村跟我一起合作。“女工”展厅有一块巨大的九宫格展板,每一格都是女工的照片。我和她小心翼翼地把这块展板揭下来,惊奇地发现展板的背后有一只壁虎。灵巧的身躯有飞檐走壁的神功,很快就隐遁了。此时,另外两位媒体人在一旁拍摄,跟踪记录打工博物馆被撤出的过程。

“没有我们的文化就没有我们的历史,没有我们的历史就没有我们的将来。”这句话是打工博物馆的宗旨。什么是文化呢?这个概念是我们学科绕不开的一个关键词语。我把“新工人文化的实践”这块展板从墙上抠了下来,捧在手上细细地揣摩。那上面给出了一个很干脆的定义:“文化是一种整体的斗争方式。”

在博物馆的结语中有这么一句话:

我们的博物馆不是对历史的描述,而是对历史的解读、并争取促进改变历史,因此它是一个活的博物馆。

打工文化艺术博物馆在工友之家的组织和探索之下,自发地接近了新博物馆学的理念——以人为目的,一种大众化的、行动的博物馆,为群体提供一种更加自觉理解自身生存状况的路径。打工文化艺术博物馆不完全是一个生态博物馆,除了作为皮村工友的活动中心之外,在过去的十几年它还超越了皮村社区的范围,承担了一个沉甸甸的使命——讲述全中国新工人的历史。

预计在本月,博物馆的小院就会被挖掘机推成废墟,而壁虎也将失去栖身处。我相信它会在其他地方找到新的安身之所,正如我相信打工博物馆的关闭只是暂时的。总有一天,打工博物馆会以某种实体或数码的形式归来。届时,博物馆将会怎样接续它2013年戛然而止的陈列,以讲述最近十年中国工人的故事呢?

最新文章(持续更新)

再访皮村打工博物馆之一:不为忘却的纪念

再访皮村之二:撤展与新生

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020