818 家在世界的屋宇下:諾貝爾獎經濟學大師阿馬蒂亞.沈恩回憶錄

野獸按:最近才發現時報文化今年出版發行了阿马蒂亚·森的回憶錄。

阿马蒂亚·库马尔·森,CH(印地语:अमर्त्य कुमार सेन,英语:Amartya Sen,又译为沈恩,1933年11月3日—)以对福利经济学的贡献,获得诺贝尔经济学奖(1998年),后获得印度政府颁发印度国宝勋章(1999年)。阿马蒂亚·森出生在英属印度西孟加拉邦桑蒂尼盖登,其家庭来自东孟加拉邦(今孟加拉国)。1959年在剑桥大学三一学院获得博士学位,并于四年以后回到印度,曾在加尔各答、德里任教。1971年他再次回到英国,并于牛津执教。1988年森应聘于哈佛大学担任经济学与哲学教授。1998年,他回到剑桥大学任三一学院院长。

阿马蒂亚·森的突出贡献表现在五个领域内,分别是

不仅如此,由于对社会底层人民与道德的关切,他被誉为“经济学良心的肩负者”。

森的贡献在于两方面,一是多数原则问题,二是对效用不可比的批评。森认识到,对于多数原则来说,重要的不是对所有可能的社会结果进行完备的排序,而是找到一个多数人认为最好的结果,在这个基础上,森找到了使多数原则运作的充分必要条件。另一方面,个人效用不可比是西方个人主义思潮下天经地义的事,也是阿罗不可能定理的基础。

帕累托最优是经济学家衡量社会效率最常用的方法。但这一原则对个人自由保持沉默,事实上,福利经济学第一定理说,个人和企业基于个人效用和利润最大化的选择结果一定是帕累托最优的。福利经济学第二定理则说,当社会初始资源进行再分配时,任何一个帕累托最优状态都可以由市场中个人的最大化行为达到。因此,帕累托最优与个人自由是完全相容的。森试图证明的是,假设个人对偏好不受任何限制,个人自由与帕累托最优是不相容的,帕累托原则剥夺了存在私人空间的可能性。森定义的自由原则是,对社会中的每一个人来说,如果他认为X比Y好,社会也应该认为X比Y好,反之亦然。比如,张三想趴着而不是躺着睡觉,社会应该认可他的选择。森证明,在个人偏好不受任何限制的条件下,这种个人自由与帕累托最优使得社会选择无法得出最优的结果,只能得到一个循环。森在这个问题上受到的挑战最多,他的自由原则不是我们所公认的自由原则。我们通常所说的个人自由是指在一定范围内个人有选择自己的思想或行动,而不受社会阻挠的自由,这并不意味着社会一定要赞同个人的思想或行动。如果采用这一定义,则个人自由与帕累托最优不再冲突。

道德是贫困指数的研究。一般,人们用处于贫困指数线以下的人口占总人口的百分比来徇一国的贫困程度。但是,这个简单的贫困指数忽略了很多问题,比如,贫困人口的收入距贫困线的距离,由穷人向富人的收入转移,收入在贫困线以下的人口中的分配等等。森设计了一个唯一能反映上述情况的简单的贫困指数,将贫困人口的数量、收入及收入分布结合在一起,全面反映一国的贫困程度。森对一个国家的福利也给出了相似的指数。他参加了联合国人类发展指数的编制,这已经成为指导国际机构的一个重要文献。

森考察了近代几次大饥荒,提出饥荒并不完全是由于食品短缺造成,而更可能是由于权利分配不均造成。这些权利包括四个方面:

第一是以自己所拥有的物品交换食物的交换权,

第二是以自己或雇佣的资源进行生产换取食物的生产权,

第三是以自身劳动换取工资以获得食物的劳动权,

第四是继承权,或获取他人,包括政府的赠予。

前三个是基于市场的权利,可统称为交换性权利。森强调交换性权利突然减少对社会底层人民的打击。

森在1982年发表的文章提出一个著名观点:人类饥荒史的一个重要事实是,没有一次大饥荒是发生在有民主政府和出版自由的国家。饥荒发生在古代的王国,发生在当代的专制社会,发生在原始部落,发生在现代技术官僚独裁的国家,发生在帝国主义者统治的殖民地经济,发生在专制统治或一党专制的新兴独立国家。但是,在那些独立的,实行定期选举的,有反对党发出批评声音的,允许报纸自由报导的和能够对政府决策的正确性提出质疑的,没有实行书报检查的国家,从来没有一个发生过饥荒。

但是Plümper 与 Neumayer 教授研究此观点,比较不同国家资料后指出,民主政府也可能饥荒饿死人,其比例比威权政体要低。

也许是由于森出生在印度这样一个贫富差距极大的国度和他幼年时经历的大饥荒,森对于道德、伦理的关怀始终贯穿他的学术生涯。森指出,伦理与经济学并不矛盾,道德在每个人的行为里都起了很大作用,每个人都不可能脱离社会的约束来进行自己的选择。森以囚徒困境为例进行了深入的阐述。两个囚徒在互不信任的情况,分别采取不合作的策略,其结果比合作要差得多。囚徒困境被用来解释很多现象,比如过度放牧问题,但它解释不了为什么社会中会出现合作。经济学家通过无限次重复博弈找到了囚徒博弈中产生合作的条件。森却指出了一个更直接的条件,即博弈双方互相信任,从而得到一个合作的结果。达到这种信任的一个机制就是伦理教化,伦理常常意味着个人做出一定的牺牲,以保全社会整体的利益。

阿马蒂亚·森用这样一个笑话抨击公众选择理论的荒谬:外地人问“请问到火车站怎么走?”“当然”,本地人一边说一边指向相反的方向,邮局正好在那里。“您能顺路帮我发封信吗?”“当然”,外地人一边回答,一边想着打开信封,看看里面有没有值得偷的东西。(-Linda McQuaig,All You Can Eat)

英国广播公司(BBC)对他获得诺贝尔奖的报导的标题是:诺贝尔经济学奖授予对贫困和饥饿的研究 。

在他获得诺贝尔奖的新闻稿中这样说:“森在这方面最闻名的著作是他1981年发表的《贫困和饥饿:论权力和剥夺》。这里他批评了普遍认为贫困是由于食品短缺的观点。”

森以印度为例,中印比较之下,印度的穷人更缺乏生活保障,那是因为印度民主运作失灵,只有中上阶层的少数人参与政治,这些人只关心自身阶层的利益,而穷人参政不足。

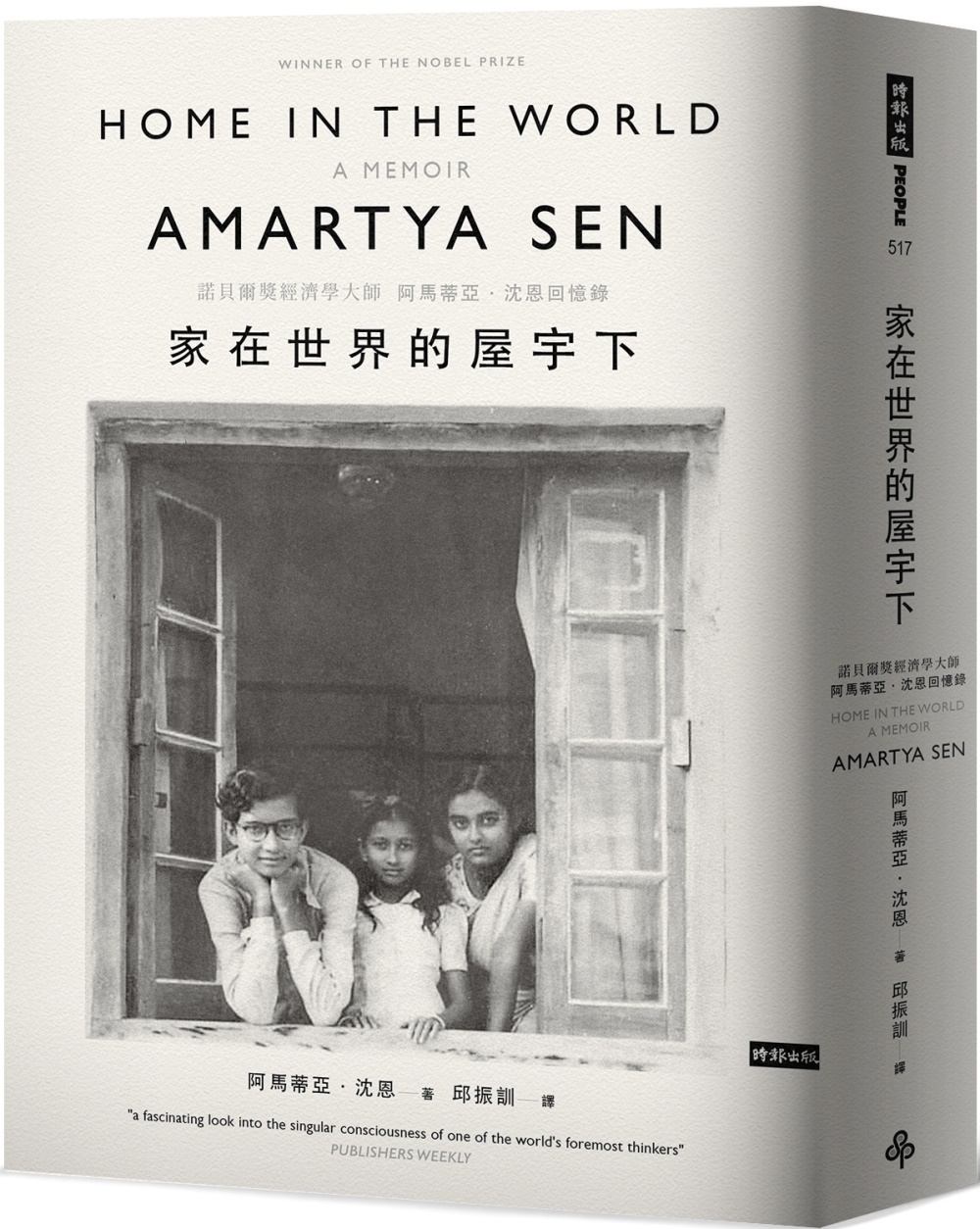

書名:家在世界的屋宇下:諾貝爾獎經濟學大師阿馬蒂亞.沈恩回憶錄

作者: 阿馬蒂亞.沈恩

原文: Amartya Sen

譯者: 邱振訓

出版社:時報出版

出版日期:2024/01/05

語言:繁體中文

定價:620元

我不覺得─家只能指一個的地方

世人的眼裡經濟學家會是甚麼樣子,書齋中自言自語的學者? 對當政者與社會提供建言的人,又或者是大型資產管理公司,定期會提出未來經濟發展的預測者。獲得1998諾貝爾經濟學獎的阿馬蒂亞.沈恩在本書中呈現一個截然不同的面貌,他出身南亞的孟加拉,歐美世界成名;他的家族背景讓他得以親炙影響印度的重要人物泰戈爾、甘地;他的經歷見證了衝突、貧困、飢荒,使他主張寬厚與包容,他經濟學關注主要面向,是面對貧困、飢餓問題的解方。他以悲天憫人的態度,詩意的文字,談論文化、教育、思想;談論大人物與大事件─用這個時代最需要的溫暖而厚實的聲音,敘述他的人生旅程。

諾貝爾獎經濟學大師

從小親受泰戈爾啟蒙薰陶

出身印度孟加拉而胸懷世界

在歷史與思想的各股潮流中

走過有如智慧金礦般的獨特人生

如今他已九十歲,但在書中彷彿他仍單車輕快一溜騎過無情大地,

載滿了有情眾生,翻山越嶺。

在戰亂貪腐中搖搖晃晃快要解體,

卻哼著歌滿懷壯志向前,要為萬世開太平。

──盧郁佳(作家)

阿馬蒂亞.沈恩是出身印度的偉大學者,在全球知識圈有深遠的影響力,一生崇尚論理與包容的精神,更用經濟學改變了世界。這本書從頭說起他的生命故事。

他的父親是化學教授,母親是劇場舞者,外公是梵文與印度哲學專家,他自小就浸淫在豐富的知識和語文環境中。泰戈爾秉持高尚教育理想創辦的桑蒂尼蓋登學園,更成了他的學養奠基之地(阿馬蒂亞的名字還是泰戈爾幫忙取的)。甘地是另一個沈恩見過的大人物,他對甘地跟泰戈爾之間關係的描寫也頗耐人尋味。

沈恩的學識養成是一段精彩非凡的歷程。加爾各答的學院街咖啡館瀰漫著論辯與分享知識的風氣,比大學課堂教給他的有過之而無不及。之後他赴劍橋三一學院就讀。我們看到他為何在眾多興趣之中選擇經濟學作為日後研究領域,親炙多位當時的學界翹楚,與許多出類拔萃的人物過從往來,優游於知識分子的殿堂中。

孟加拉的歷史文化遺產也在他的視野之中,沈恩不僅寫出孟加拉河流的風景與意蘊,也讓我們了解到歷史中不乏現代人所需的智慧與包容力。印度從殖民時期到獨立與分裂的變遷過程,以及印度與英國的關係,也在他筆下得到簡明清晰的描繪。印度教徒與穆斯林之間的殘酷衝突帶給他巨大震撼,而經歷孟加拉大饑荒之後,消除飢餓與不平等成為他一生反覆思索的課題。

旅行是他生命的重要滋養。童年時他在達卡與曼德勒之間來去,無與倫比的緬甸風光從此深烙於心。他在青年時期的歐洲之旅則又是另一番意趣。「坦克與轟炸機上場之前」的巴基斯坦訪友之行,卻不免添了份感慨。

十九歲初到三一學院時,他是入學新生。四十五年後,他又站在三一學院的大門前,手上拿著新任院長的任命狀。

好評推薦

※從臺灣看阿馬蒂亞.沈恩

他出生在書香世家,研究橫跨數學推導與哲學思辨。不但在大西洋兩岸的世界頂尖大學任教,也是唯一一位非歐美裔的諾貝爾經濟學獎得主。他是學者,也是公共知識分子。 貧困與階級,公平與自由,是他最大的核心關懷。就讓我們一窺他的生命歷程,了解博雅經濟學家,是如何鍊成的。──臺灣大學經濟系特聘教授 林明仁

生於英國殖民時期、長於孟加拉、成名於英美的沈恩,是悠遊經濟學與哲學的當代巨擘,在貧窮問題與社會正義問題上都有卓越的貢獻。這本自傳不僅記錄了他與眾多偉大心靈的碰撞,更可感受到他一生挑戰種族文化藩籬、批判階級與偏見的人道關懷,正如書名所欲傳達的,一個以世界為家的開放精神。──《報導者》營運長兼總主筆 李雪莉

作者細說往昔八十餘載的生命與學思歷程,寫人敘事兼說書。全書止於一九六〇年代初歸返德里經濟學院任教,僅敘說了三十年的經歷,尚未及敷演之後發生的事,就已精彩萬分,堪稱一本洋溢學術熱情與淑世情懷,長人見識的好書。──馬華文學評論家 張錦忠

充滿智性魅力、力行現實關懷與穿梭優美古今文化對話的美妙紀錄,沈恩的回憶不僅讓我們親炙世界的演變和思想成長的美好,更因童年看見偏狹的宗教、身分政治暴力以及不平等,讓他畢生力求知識與現實對話和社會共榮發展,為當今再次陷入戰爭、宗教和政治暴力的世界,注入了重新思考的方向與能量。──選薦新書資訊粉絲專頁 黎胖

經濟學是在有限資源中,做出選擇的科學,經常難脫利己或是輕視公平性的形象,或因如此,傾注心力鑽研「消除貧窮」的阿馬蒂亞.沈恩愈顯獨特,而本書則帶領讀者,透過沈恩的雙眼,穿梭世界去看見各地的衝突與苦難,看見被忽視的貧困之人,伴隨沈恩思索,何謂人類社會需要的公平正義與福祉。──《udn Global 轉角國際》編輯 賴昀

國外指標媒體書評

沈恩先生的回憶粲然生輝,細節詳實鮮活,融混了各種思索:英國統治印度的功過;古典語文教育對於年輕學子的重要性;甘地和泰戈爾……之間的哲學爭論;1943年悲慘的孟加拉大饑荒,導致三百萬人喪生;英國和美國對於理解經濟學的不同進路差異何在……最動人的……是那些深情地──甚至慵懶地──緬懷童年與所受教育的篇章……[沈恩]是個堅信科學的人,但也不懈地堅持人道關懷。他的許多熱情仰慕者都視他為受壓迫者的經濟學家。──騰谷.瓦拉德拉臣(Tunku Varadarajan),華爾街日報

優美並且充滿希望的一本書……對共通人性的信念,以及對兼容並蓄與寬容精神的擁護,向來在沈恩的著作中都有重要地位,其中包含他將抽象經濟學理論與真實人民和現實問題連繫起來的意圖……沈恩的敘事深深引人入勝,他把凱因斯經濟學的爭論做了精彩的概述──更別說非學術人士也能看得懂。──芭芭拉.史賓德(Barbara Spindel),基督科學箴言報

沈恩不只是個經濟學家、道德哲學家,甚至也不只是學者。他畢生是個社會運動家,透過學術和社會運動,憑藉友誼和偶爾的敵人,追求一個更崇高的家的理念──因而也是世界的理念。──艾德華.盧斯(Edward Luce),金融時報

沈恩的文筆充滿吸引力,清楚展露出書寫優美文句的天分。這是本美妙的書,呈現出一個世界公民的肖像畫。──菲立普.漢歇爾(Philip Hensher),旁觀者雜誌

一部真誠、感人的回憶錄……既是個人的成長故事,也是一堂經濟學速成課,內容富有啟發性、精彩又好讀。──科克斯書評

一部能安安靜靜地打動人的回憶錄……一部充滿深思的旅記,並讓人一窺世上最傑出的一位思想家的獨特意識……關於一段漂泊人生的反思,足以激盪人心。──出版人週刊

記述了許多從各方面影響沈恩的人物──從甘地到泰戈爾、維根斯坦、亞當.斯密──沈恩再次表明他的智性偏好總是外溢出狹窄的學門限制……他的自傳透露出一個持久不懈的信念,就是把學術研究跟社會目的結合。──書單雜誌

作者簡介

阿馬蒂亞.沈恩(Amartya Sen)

哈佛大學經濟系與哲學系教授。從1998到2004年擔任劍橋三一學院院長,1998年獲諾貝爾經濟學獎。他的著作廣受推崇,已被翻譯成四十多種語言,包括《正義的理念》(The Idea of Justice, 2010)、《身分與暴力:命運的幻象》(Identity and Violence: The Illusion of Destiny, 2007)、《好思辯的印度人》(The Argumentative Indian, 2005)、《經濟發展與自由》(Developments as Freedom, 1999)等書。2012年沈恩獲美國總統歐巴馬頒發國家人文獎章(National Humanities Medal),2020年獲德國總統史坦麥爾頒發德國書商和平獎(Peace Prize of the German Book Trade)。

譯者簡介

邱振訓

國立臺灣大學哲學系博士。近期譯有《衝浪板上的哲學家》、《戰鬥的面貌》、《未來關我什麼事》、《不想工作》等書。歡迎來信指教。連絡信箱:cch5757@gmail.com

目錄

謝詞

梵文拼法說明

序

第一部分

第1章 達卡與曼德勒

第2章 孟加拉的河川

第3章 沒有牆的學校

第4章 外公外婆來作伴

第5章 爭論的世界

第6章 歷史的分量

第二部分

第7章 最後一場饑荒

第8章 孟加拉與孟加拉人民共和國

第9章 抵抗與分裂

第10章 英國與印度

第三部分

第11章 大都市加爾各答

第12章 學院街

第13章 馬克思的用處

第14章 早期的一場抗戰

第15章 到英國去

第四部分

第16章 三一學院的大門

第17章 不同圈子的朋友們

第18章 什麼經濟學?

第19章 歐洲在哪裡?

第20章 對話與政治

第21章 在劍橋與加爾各答之間

第22章 道布、斯拉法與羅伯森

第23章 美國行

第24章 重看劍橋

第五部分

第25章 說服與合作

第26章 近悅遠來

註釋

序

我最早的兒時記憶之一,就是被船隻的汽笛聲吵醒。我那時候才快三歲。那汽笛聲嚇得我馬上坐了起來,我爸媽一直安慰我沒事,我們只是從加爾各答沿著孟加拉灣要航向仰光而已。我父親原本在現今劃屬孟加拉的達卡大學(Dhaka University)教化學,這趟旅程是應邀到緬甸的曼德勒(Mandalay)擔任三年的客座教授。我被汽笛聲吵醒的時候,船已經順著恆河從加爾各答往海上航行了一百哩遠(當年加爾各答還是個大船可以停泊的港口)。父親告訴我,接下來我們要出海航行好幾天,才能抵達仰光。想當然,我當時根本就不懂什麼叫做出海,更不知道人們有那麼多種方式到各地旅行。但是我那時確實有一股展開冒險的感覺,對於我前所未見的大場面感到無比興奮。孟加拉灣的海水是那樣的湛藍,就好像是從阿拉丁神燈裡倒出來的一樣令我目眩神迷。

我記得最早的事幾乎都發生在緬甸。我們家在那邊住了三年多。有些事物對我仍是歷歷在目,像是曼德勒的美麗宮殿、宮殿外頭那條迷人的護城河、伊洛瓦底江兩岸的風光景致,還有我們處處可見的寺廟塔樓。曼德勒留給我的印象是那麼優雅美麗,但在別人口中卻是骯髒汙穢的模樣,我想,就連我們當時住的那間傳統緬甸房屋也同樣在我的愛意渲染下格外漂亮了吧。但說真的,我當時確實是快樂無比。

我從小就開始四處旅行。在緬甸度過了童年時期後,我回到了達卡,但接著很快又搬到了桑蒂尼蓋登(Santiniketan)去就學,著名的大詩人泰戈爾(Rabindranath Tagore)在那裡創辦了一所實驗學校。包含我在內,我們一家子都深受泰戈爾的影響。我這本回憶錄的書名就是借用了他的《家園與世界》(The Home and the World),可見他對我的影響有多大。

在桑蒂尼蓋登的泰戈爾學校認認真真地讀了十年後,我又搬到了加爾各答去上大學。我在加爾各答認識了不少好老師和好同學,課餘之暇,我們還經常到大學隔壁的一家咖啡廳裡討論爭辯。之後我就到了英國劍橋,這一趟走的同樣是迷人的海路,只不過改從孟買出發到倫敦下船。劍橋這地方以及我就讀的三一學院所傳承的輝煌歷史,深深叫我心蕩神馳。

接著我又到了美國,先在麻薩諸塞州的劍橋麻省理工學院教了一年,然後又到了加州的史丹佛大學。我在輾轉四處的期間也曾好幾次想落地生根,最後又回到了印度(途經巴基斯坦的拉合爾與喀拉蚩),在德里大學教授經濟學、哲學、賽局理論、數理邏輯,以及——相對嶄新的——社會選擇理論。歷經這三十年的前半生,我成為了一個兢兢業業的年輕教師,期盼著人生接下來更新、更成熟的另一個階段。

在德里落腳後,我開始有時間可以省思這豐富多采的早年經歷。我認為要思考世上不同文明,共有兩條截然不同的進路。其中一條是採取「碎片式」觀點,把紛呈萬象都當作是不同文明的具體展現。這條路子認為不同碎片之間彼此敵對,近來可說蔚為風潮,恐將延續「文明衝突」的看法。

另一條進路則是採「包容式」,專注在從各種不同展現裡找出最終那個文明——也許可以稱之為「世界文明」——開枝散葉的證據。這本書當然不是要研究文明的本質,但是各位讀者可以看得出來,我對世事還是比較傾向於包容式的理解。

從中世紀十字軍東征到納粹在上個世紀的侵略,從鄰里衝突到政教戰爭,各種不同信念之間總是爭鬥不斷,但是也總有一股包容求同的力量來抵抗衝突。只要睜眼看看,就能發現族群與族群之間、國家與國家之間總能彼此體會諒解。行遍天下,更會處處發現指向追求寬大包容的各種蛛絲馬跡。千萬別低估了我們彼此切磋學習的能耐。

人生大樂之一,就是能有人彼此切磋相伴。西元十世紀末、十一世紀初,曾於印度居住多年的伊朗數學家阿爾-畢魯尼(Al-Biruni)在他的《印度史》(Tarikh al-Hind)中曾說,彼此學習,不僅共享知識,更能共存共榮。他介紹了印度在一千年前就發展出來的數學、天文學、社會學、哲學與醫學,更證明了人類確實可以透過友誼而擴增知識。阿爾-畢魯尼對印度人的那份親暱讓他對印度數學與科學產生了興趣,成為了數學與科學專家。不過儘管親暱,他還是不免要對印度人打趣一番。他說,印度人的數學非常好,但是印度學者最了不起的才能卻是另一點:他們總是能夠把自己一無所知的東西說得天花亂墜。

如果我也是這樣,那我會對自己這種才能感到自豪嗎?我不知道,但是說不定我應該從只說自己確實知道的事情開始。這本回憶錄就是這份努力的小小嘗試,無論我談的這些事我自己是不是真的知道,但至少總是我的親身經歷。

書摘

第一章 達卡與曼德勒

一

「你覺得哪裡算是你的家?」我在倫敦接受BBC專訪時,主持人在開始錄影前這樣問我。他當時正在看關於我的一些資料:「你才從美國劍橋搬到了英國劍橋——從哈佛搬到了三一學院;你在英國住了幾十年,卻還是持著印度公民身分,我想你的護照上應該蓋滿了簽證。那麼,到底哪裡才算是你的家呢?」當時是一九九八年,我才剛重新回到三一學院擔任院長(所以才有了這場專訪)。「我現在就覺得像在家一樣了,」我說,畢竟我跟三一學院頗有淵源,從一個大學生、研究生、研究員一路當到學校老師。然後我又補充說道,但是我也覺得美國劍橋的哈佛廣場附近那幢老房子就是我家,我在印度更是實實在在的遊子返家,尤其當我三不五時回到從小在桑蒂尼蓋登長大的那間小房子時更是如此。

「也就是說,」BBC的主持人說:「你其實沒有家的概念吧!」「恰恰相反,」我回他:「我是處處是家鄉,我只是不像你們一樣覺得只有一個地方才算作自己家。」那個BBC主持人看著我,一臉的不可置信。

每次只要有人問我這種特定答案的問題,我的回答老是這樣掃人家興。比方說:「你最喜歡吃什麼?」這問題的答案真的太多了,不過我通常會嘟噥著說些蛤蜊細扁麵啦,四川燒鴨啦,噢當然還有雲鰣(hilsha fish)——印度人講這道菜名的時候不發氣音,會唸作ilish mach。然後我還會再繼續說,這道菜一定要用達卡那種加上芥末粉的料理方式才好吃。但是我這樣的回答總是沒法兒讓人家滿意,對方還是會繼續問:「那你真正最喜歡吃的到底是什麼呢?」

「我都喜歡呀,」我說:「可是我不想這一輩子就只能吃哪一種食物。」通常對方都不覺得我給的這個答案很合理。要是我運氣不錯的話,食物這話題通常就會以一個禮貌性的點頭結束——但是一談到像「家」這種嚴肅話題的時候,可就從來不曾就此打住了。「不會吧,一定有某個特別的地方讓你格外覺得這才是家吧?」

二

為什麼非得是某一個地方才行呢?說不定我就是很容易放鬆的人呀。在老孟加拉人的話裡,「你家在哪裡?」這個問題有個特別的意義——這跟英語裡問這問題通常要表達的是截然不同的兩回事。家——我們稱為ghar或baḍi——指的是你們這一家的祖籍在哪,不管你跟你父母爺奶是不是還住在同樣的地方。這種用法在整個印度次大陸都有人用,如果遇到得用英語溝通的時候,有時就會轉譯成某種印度式英語獨有的圖像概念:「老家在哪兒呀?」你的「老家」可能是好幾代前的祖先斷然離開的故土,說不定你自己從來都沒去過那地方呢。

我出生的時候,我們家住在達卡,不過我其實不是在達卡出生的。那是一九三三年的深秋,我後來才知道,那一年歐洲有許多家庭歷經了家破人亡的慘劇。包括了作家、藝術家、科學家、音樂家、演員與畫家等六萬多名專業人士紛紛遷離德國,大多數都搬到了歐洲其他國家和美國。其中的少數人——通常是猶太人——則到了印度。達卡現在是個生氣勃勃、腹地廣大,甚至會讓人迷路的大都市,是孟加拉活力滿滿的首善之區,但當年可還是個靜謐的小地方,生活步調緩慢優雅得多。我們當時住在達卡的瓦里(Wari)這個古老城區,離達卡大學所在的拉姆納區(Ramna)不遠,我父親阿許托許・沈恩(Ashutosh Sen)就在那裡教授化學。這片區域都算是「舊達卡」——新達卡就是從這裡向外擴展出去的幾十哩地。

我爸媽在達卡過得很好。我跟小我四歲的妹妹曼如(Manju)也過得很開心。那棟房子是我在達卡法院當法官的爺爺夏拉達・普拉薩德・沈恩(Sharada Prasad Sen)蓋的。我大伯吉騰札・普拉薩德・沈恩(Jitendra Prasad Sen)很少過來,因為他在孟加拉的好幾處公家機關任職,不過他逢年過節回到我們達卡老家來(尤其是還帶著跟我差不多年紀的堂姊米拉蒂[Miradi]同行)時,就是我小時候最開心的時候了。我們還有其他堂表親住在達卡(欽尼卡卡[Chinikaka]、喬托卡卡[Chotokaka]、梅達[Mejda]、巴布亞[Babua],還有好多);我和曼如都快讓他們給寵壞了。

我那四處漂泊的大伯的大兒子(他的名字叫巴蘇[Basu],但是我都叫他達達馬尼)在達卡大學讀書,和我們住在一起。他對我來說就是各種智慧和歡樂的泉源。他會帶著我去看適合小孩子看的精彩電影,也是因為他我才認識了我那時以為的「真實世界」,就像是《月宮寶盒》(The Thief of Baghdad)那類奇幻片所描繪的那樣。

我的童年記憶還包括了去父親實驗室玩,看著他們將一種液體倒進裝著另一種液體的試管,當我看到試管裡生出了完全不一樣的新奇結果,真是興奮極了。父親的助理卡林(Karim)總是會表演這種浸泡實驗給我看,他每次的演示也總是讓我歎為觀止。

我十二歲時,沾沾自喜地頭一次用梵文讀到了順世論(Lokayata)的說法,也就是印度自從西元前六世紀就盛行的唯物論學派,當時我讀到他們關於生命化學基礎的理論:「這些物質元素本身,一化成為身體,就產生了意識,猶如某些材料一經混合就會生出迷醉的力量那樣;一旦這些元素不再,意識亦立即寂滅。」這番話頓時就讓我想起了實驗室裡的那些往事。我當時覺得順世論這番類比好令人難過——我好希望自己的生命不僅只是化學組合,更討厭那什麼「立即寂滅」。儘管後來我又長大了些,學到了關於生命的其他理論,但是達卡大學的化學實驗室和卡林所演示的那些實驗卻始終在我腦海裡盤桓不去。

我知道我是達卡人,但是我也和許多孟加拉的都市人一樣,認為自己的老家在遠離都市的鄉下,是兩代以前才搬到了城裡來。我的老家,也就是我爸爸這邊的祖籍是在曼尼克甘吉(Manikganj)區一個叫做麥托(Matto)的小村。這小村離達卡其實不遠,但是在我還小時,要到那裡可得花上大半天——多半是搭船走水路過去。現在從達卡到麥托的馬路鋪得還不錯,只要幾個小時就到了。我們以前通常一年回去一次,每次都待上幾個星期,我那時總會格外放鬆,覺得自己回到老家了。我們在麥托那裡也會跟其他小男生小女生玩在一塊兒,他們也同樣是從遙遠的外地返鄉過節。我們就保持這樣一年一聚的友誼,等該回城裡的時候到了,便互道珍重,各自分飛。

三

我們在舊達卡的那棟房子有個名字:Jagat Kutir,意思是「世界小屋」。這名字一方面反映出了我爺爺對民族主義的疑慮,只不過我們家倒是出了好幾個反抗英屬印度的民族主義者(而且後來還愈來愈多)。會起這名字,另一方面也是為了紀念他早逝的老伴,也就是我奶奶,閨名賈嘉特拉琪(Jagatlakkhi,有時會照梵文寫作Jagatlakshmi)。奶奶在我出生前就已經過世了,但是奶奶的無比睿智卻在方方面面都影響著我們一家人。我到現在都還記得她治打嗝的祕方——拿一杯冷水,放幾匙砂糖攪拌,然後慢慢地喝下去。話說回來,這種治打嗝的辦法倒真的是比憋氣忍住要舒服多了。

我父親在達卡大學教書,而他父親(也就是沈恩法官)也和達卡大學密切合作,幫大學處理法律與財務規劃。我們在達卡的家總是人來人往。來訪賓客往往會告訴我他們在各地做的不同事情。有些地方離我們家其實不算太遠(加爾各答和德里當然是屬於這一類的,但也包括了孟買、香港和吉隆坡),不過我小時候總以為那就已經是全世界了。我喜歡坐在樓上走廊,靠著芬芳的黃玉蘭樹,聽著他們講些刺激的旅行冒險,心裡想著總有一天我也要這樣四處遊歷。

我母親阿蜜塔(Amita)嫁過來時不需要改從夫姓,因為我外公的名字叫做克西提・莫罕・沈恩(Kshiti Mohan Sen)。我外公是遠近馳名的梵文暨印度哲學專家,但是我母親的娘家姓氏跟我父親姓氏一樣這件事,直到現在都還會為我在身分驗證時帶來不少困擾,因為安檢人員總會問我母親的娘家姓氏(「不不不,我是問你令堂的娘家姓氏!」)。

我外公在現今劃歸印度西孟加拉邦的桑蒂尼蓋登教書,那所學校的校名叫做「維斯瓦巴拉蒂」(Visva-Bharati)——這名字的意思是以學校所傳授的智慧(Bharati)來成就世界(Visva)大同。這所學校是以菁英中學為主體,但也設有進階研究單位,而且廣為人知。維斯瓦巴拉蒂是大詩人泰戈爾在一九〇一年創辦的學校。我外公不僅是泰戈爾的得力副手,幫他將維斯瓦巴拉蒂打造成一座教育機構,更憑藉自己崇高的學者聲譽和以梵文、孟加拉文、印度文和古加拉特文寫成的高深著作,為學校奠定了學術地位。

我母親娘家與泰戈爾十分親暱。我母親阿蜜塔是個厲害的劇場舞者,跳的是泰戈爾出力開創的新式舞蹈——現在大概會把這種風格叫做「現代舞」(不過對當時來說,恐怕是太前衛了些)。她在加爾各答為泰戈爾的好幾齣歌舞劇擔任女主角,當時「好人家」出身的姑娘可還不能在舞台上拋頭露面呢。當時的女孩子也不像我媽一樣,能在桑蒂尼蓋登那間學校裡學柔道。會讓女孩子也來學習一百年前只有男孩子能學的東西,可見泰戈爾創辦的這間學校確實與眾不同。

人家告訴我,在我爸媽要談婚事那時,我父親就對我母親是在文藝戲劇裡登台跳舞的首批中產階級女性一事印象深刻。他蒐集了不少剪報,既有大讚阿蜜塔精湛演出的,也有痛批女孩子在舞台上拋頭露面傷風敗俗的。阿蜜塔的這份膽識和她的舞蹈天分,使他在人家來提親時就馬上做了決定。事實上,這也透露出我爸媽後來為什麼都格外強調他們在這樁婚事安排裡的自身意志。他們還喜歡說他們會自己約出去看電影(不過我猜這其實也是「安排好的」)。但是我老爸說,報紙上關於我媽在泰戈爾編寫執導的歌舞劇中的精彩表現,才是這整件事的關鍵所在。

我出生後,泰戈爾成功勸說我媽別墨守成規,決定給我取個與眾不同的名字。阿馬蒂亞(Amartya)這個名字按照推想,在梵文裡是不朽的意思:梵文裡的Martya是從mrityu(梵文中表示「死亡」的字詞之一)衍生而來,指的是人終有一死的塵世,而Amartya則是指來自不朽天國的人。我老是得跟大家解釋我這名字所蘊涵的偉大意義,但是我其實更喜歡這名字那個略帶恐怖的字面含義——「靈異」。

孟加拉有個古老的習俗,婦女是在娘家生第一胎,不是在婆家生產。我猜這習俗的由來反映出了娘家不信任婆家有妥善照料產婦分娩的能力。我媽媽也照這習俗,從達卡回到桑蒂尼蓋登待產,直到我兩個月大了,才帶著我回到達卡。

桑蒂尼蓋登(在孟加拉語裡是「清靜之地」的意思)是我的另一個家,就跟達卡一樣。一開始是我外公家,是一棟學校提供的茅草屋,雖然簡樸但十分雅緻,位在桑蒂尼蓋登所謂的「教師眷村」(Gurupalli)裡。到了一九四一年,我爸媽又在桑蒂尼蓋登另一個叫做「斯里帕里」(Sripalli)的地方蓋了間自己的小房子。他們給這座新家起名做Pratichi,在梵文裡是「西邊」的意思。後來我外公他們又蓋了間新房子,就座落在我們新家旁邊,打算將來某個時候搬離學校校區。

我跟外婆琪蘭芭拉(Kiranbala)特別親,我都叫她「迪迪瑪」(didima)。她是個出色的陶藝繪師,也是個厲害的接生婆,在醫療落後的桑蒂尼蓋登幫忙各家產婦接生,連自己的孫子女也是她親手接生。琪蘭芭拉在長年的細心學習下,累積了極為豐富的醫療知識。我還記得小時候認真聽她講解在家中分娩時,即使是再簡單的吩咐照料,例如怎麼妥善聰明地使用消毒水,若出了什麼差池,也會大大影響到母子的性命安全。除此之外,我也從她那裡學到在印度,婦女分娩時,不論母子,死亡率都高得誇張。後來當我的研究興趣也涉及母親死亡率和胎兒夭折率時,我總會想起坐在廚房裡的藤椅上,聽迪迪瑪絮絮叨叨的時光。她做每件事時的那股科學態度令我萬分佩服。

四

我喜歡自己從小成長的達卡和桑蒂尼蓋登,但是我最早的記憶卻不是這兩個地方,而是爸媽帶著快滿三歲的我一同遷居的緬甸。父親從達卡大學受邀到曼德勒農業學院(Mandalay Agricultural College)擔任三年的客座教授,我們就在一九三六年到緬甸,住到了一九三九年。我對這趟出遠門十分興奮,但是要離開達卡並不容易。後來大人告訴我,從加爾各答出發到仰光時,當我看到碼頭上迪迪瑪的身影逐漸消失,就拚了命地大哭大叫,要這艘大船停下來。還好,這次分離並不是永別,我們每年還是會回到達卡和桑蒂尼蓋登過節。我妹妹曼如也和我一樣在桑蒂尼蓋登的外公家出生,她的人生開頭的一年半是在緬甸度過的。一九三九年,我們搬回了舊達卡靜謐的瓦里區,也同樣定期會回桑蒂尼蓋登去。

在緬甸的日子接近尾聲時,我已經快六歲了,也開始懂事了。我在曼德勒過得很開心,到現在都還記得許多第一次的驚喜與驚嚇。緬甸的節慶格外熱鬧,市集上到處都是各種迷人的活動。我們那棟平凡的曼德勒木屋也總有無窮樂趣等著我探索。我每天總巴著爸媽或保姆出門,去見識那些五彩繽紛的新奇玩意兒,也學會了用緬甸話來叫我看到的每個東西。

跟著爸媽在緬甸四處遊歷時,造訪了許多新的地方,也讓我興高采烈——我們去了仰光、勃固、蒲甘,甚至還去了遙遠的八莫。我可以感受到這些地方的歷史悠久,寶塔處處林立,雕梁畫棟不絕,簡直就像皇宮一樣——有些地方還真的是皇宮。我喜歡眉繆(Maymyo,現改稱彬烏倫)的景色,離曼德勒東端的我們家大約二十五哩路,每次週末放假到眉繆去拜訪爸媽的朋友總是特別開心。

在緬甸住過好一陣子的喬治・歐威爾(George Orwell)有一篇對於曼德勒到眉繆這趟旅途的迷人描述,我讀到的時候簡直是愛不釋手。

火車停靠在海拔四千公尺的眉繆時,你心裡覺得還待在曼德勒。但是一踏出車廂,就彷彿踏進了另一個半球。剎那間,你吸了一口跟英國一樣的冷冽甜美的空氣,身邊處處綠草、蕨類、冷杉,還有村姑帶著嬌嫩笑靨,叫賣著菜籃子裡的草莓。

我們通常是開車往返曼德勒和眉繆,我父親會開著車,時不時地停下來報我看一些奇妙景色。有個晚上我們在路上還看到了令我興奮異常的景象——一隻黑豹就坐在下坡的路邊,雙眼因為車燈照射而閃光熠熠。

我們也會走水路,船隻沿著伊洛瓦底江航行時,岸邊的景色總在不停變換。走在河岸邊上讓我開始認識了這塊土地與這些人民——各個部落、各個種族的不同人群,穿著形形色色的不同衣著。緬甸有著無窮無盡的美妙體驗與風光美景,這正是世界展現給我的真實樣貌。我無法拿這些見聞印象跟其他地方的任何事物相比,但人間大地在我稚嫩的眼中確實美極了。

梁捷:世界為家(Home in the world 書評)評Amartya Sen 自傳

2023年12月30日

1

Amartya Sen,Home in the World: A Memoir,2021,Penguin Books Ltd

許多國際化的知名學者在漂泊一生後,都會在晚年回憶錄裡對自己身分認同進行探索。 例如薩義德回憶錄《格格不入》,又如這兩年很火爆的王贗武回憶錄《家園何處是》。 而諾貝爾獎得主、印裔經濟學家阿馬蒂亞.森在2021年出版的回憶錄《世界為家》(Home in the world)也是如此。

於我而言,阿馬蒂亞.森的形象既熟悉又陌生。 因為我曾經讀過他的十多本書,不計其數的論文,內容涵蓋社會選擇、理性選擇、發展經濟學、政治哲學、認同研究、印度文化等,似乎跨越了各個領域。 他的思想與經濟學家哈耶克、斯拉法、阿羅、索洛、巴格瓦蒂、斯蒂格利茨,哲學家以賽亞.伯林、羅爾斯、納斯鮑姆等的 研究都構成了深刻對話。 經濟系學生可能是在社會選擇這門課上讀到他,而哲學系學生會在研究羅爾斯《正義論》時讀到他,發展專業的學生則會在「能力方法」這個主題下讀到 他。

阿馬蒂亞.森簡直無所不在,但我又不知道如何界定阿馬蒂亞.森。 把他說成「諾貝爾獎得主、印裔經濟學家」似乎是個簡單又討巧的方法,而他真正的關涉不止於此。 當我訪問印度時,曾造訪森的故裡聖地尼克坦(Santiniketan)。 當地人指給我看他的房子,「阿馬蒂亞.森小時候就住在這裡」。 但我跟一些印度學者聊起他的時候,大家都紛紛搖頭,「他不能算是印度經濟學家,也許應該算英國經濟學家或美國經濟學家,反正他在劍橋和哈佛都有教職, 但他不能算印度經濟學家」。

所以我看到《世界為家》這本400多頁的回憶錄出版,深感興奮。 似乎以前讀到、聽到的無數關於阿馬蒂亞.森的碎片在逐漸融合,成為一個更豐富更立體的森。 對我而言,這是一本令人著迷的傳記,不過它也許會讓另一些讀者失望。 因為森在整本書裡都在寫自己30歲以前的經歷和故事,最多延續到1960年代初,當時他只是個剛畢業的青年學者。 森沒有在書裡介紹那一系列讓他獲得諾貝爾獎的論文,也不關心那些以他名字命名的經濟學定理,甚至森不想多談自己後來的研究經歷,反正論文和書都已擺在 圖書館。

我們讀了這本書會發現,後來的一切,原來早就隱藏在他的童年和青年時代。

一 青年時代

阿馬蒂亞.森是哪裡人? 把這本書反覆讀了幾遍,我才建立一些概念。 1933年,森出生在距離加爾各答不遠的孟加拉小城聖地尼克坦,這也是印度思想泰斗泰戈爾長期生活的地方,字面上意義就是「和平鄉」。 森的父親在也不遠的大城市達卡的大學裡教化學,所以森出生後兩個月後又回到達卡,今天的孟加拉國首都。

在森很小的時候,父親就帶著他去緬甸工作。 森童年最早記憶之一就是被一艘船的巨大鳴笛聲驚醒。 父母安慰他,他們坐的船正在離開印度,駛向緬甸。 在緬甸的曼德勒待了兩年後,1939年,森又跟著父母回到達卡。 當時無論達卡、加爾各答、仰光、曼德勒或聖地尼克坦,在地理上都是英屬印度(British Raj)的領土,所以他的父母並沒有離開自己的國家。

森回到達卡生活不久,國際情勢又發生突變。 1941年,日軍佔領緬甸,逼近孟加拉。 森的父母趕緊把8歲的森送回聖地尼克坦,要他和外公外婆住在一起。 森的父母相信堅信,日軍有可能轟炸達卡或加爾各答這樣的大城市,但不會有心思去轟炸聖地尼克坦。

事實確實如此。 聖地尼克坦不但保護了森,也對森的思想產生了深遠影響。 他自己回憶,「我認為在聖地尼克坦度過的三年是我一生中最富有成效的三年...聖地尼克坦讓我第一次看到了印度和遠東藝術的輝煌。在此之前, 我完全被西方的藝術、音樂和文學所左右。聖地尼克坦使我成為東方和西方的綜合產物。”

森在聖地尼克坦經歷了可怕的「孟加拉大饑荒」。 這與日軍入侵孟加拉有關,同時也是森後來關注飢荒問題的起點。 二戰結束後,森與父母從達卡搬回了加爾各答,隨後是1947年的印巴分治,從此加爾各答與達卡分別屬於了兩個國家。

1951年,森前往加爾各答的總統學院(Presidency College)求學,專業是梵文和數學,似乎這才是森真正感興趣的學問。 但是森也對現實問題感興趣,就在朋友的推薦下接觸了經濟學。 正是這一年,肯尼斯·阿羅的代表作《社會選擇與個人價值》在美國出版。 和森一同研讀經濟學的友人從書店借到這本新書,借給森讀了幾個小時。 森被阿羅的「不可能定理」完全迷住了,從此明白自己以後該做什麼。

1952年,森被診斷出患有口腔癌,他不得不接受非常高劑量的輻射來治療。 但是一年之後,他的口腔癌奇蹟般地被控制住。 第二年,森就抓住一個機會離開印度,前往英國劍橋的三一學院,這是他心目中唯一適合研究經濟學的地方。 在那裡,森很快就成長為一個有能力獨立進行研究的經濟學家,並且做出一系列重要工作。 1956年,森返回印度,此時他已是個成熟的經濟學家。

傳記差不多就在這裡結束。 森後來的經歷,學界已經比較熟悉。 他從1960年代開始,在許多國家工作和訪問,在印度也有教職;1970年代,森回到英國,先後在倫敦政治經濟學院和牛津大學擔任教授;1980年代,他又前往哈佛教書,此後就 在美國生活。 到了1998年,森當選為三一學院院長,同年獲得了諾貝爾獎。 有人說他半年生活在英國,半年生活在美國,不時回印度,或偶爾出現在世界其他角落。

但是這些經歷都沒有出現在森的回憶錄裡。 對森而言,這些不太重要,重要的還是一切的源頭,是他童年時的那一連串經驗。

二 思想的源頭

聖地尼克坦對所有孟加拉人似乎都有特別的意義,對森也不例外。 因為這裡是泰戈爾的故鄉。 森的父母兩系家族都與泰戈爾家族有深刻的聯繫,稱得上是世交。 泰戈爾家族是孟加拉豪門之一,他的祖先從十七世紀末就成了東印度公司的代理經紀人,家族財富隨著東印度公司的成長而增長。 到十九世紀,整個家族已經堪稱是加爾各答週邊地區的美第奇家族。

泰戈爾是父母的第十四個孩子,從小接受極佳的國際教育,最後成為一個通才,寫作、繪畫、音樂無一不精。 泰戈爾尤其喜歡導演戲劇,並且帶領團隊在加爾各答等各個城市演出。 森的母親阿米塔不僅在泰戈爾位於聖地尼克坦的學校學習舞蹈,而且經常在泰戈爾的舞劇中擔任主角。

泰戈爾一直聖地尼克坦搞教育。 除了捐出所有家族土地以外,他也把一切國際資源導向這座小城。 1913年,當地的委員會當時正在討論,如何為學校所需的一套新的排水系統尋找資金。 泰戈爾突然收到一份來自斯德哥爾摩的電報,告知他獲得了諾貝爾文學獎。 泰戈爾用一種古怪的形式公佈了這個消息,他對委員會說,"我們剛剛找到了建造排水溝的資金"。 在這些錢的支持下,1921年,泰戈爾正式創辦了國際大學。

森很小就認識泰戈爾,甚至他的名字都是泰戈爾起的。 每次他在聖地尼克坦時,都會跟隨祖父母或母親一起去探望那個可愛的大鬍子男人。 泰戈爾於1941年8月去世。 當時森還在達卡的學校裡讀書。 校長匆忙召開了學校大會,向全體學生宣布了這一不幸的消息,並宣布當天暫停教學。 森很詫異,他趕回家裡,就想從父母那裡了解,為什麼這個熟悉的老人對世界竟如此重要。

幾個月後,森回到聖地尼克坦,開始在泰戈爾創辦的學校就讀。 這所學校有一個突出的特點,沒有教室。 泰戈爾特別反對四面有牆壁的教室,認為那會禁錮學生的精神。 只要不下雨,泰戈爾就願意與學生在田野裡散步,或是在樹下圍坐,一邊探討學問。 校園裡有很多幾人合抱的大樹,周圍修了一圈水泥座椅,這就是大家的教室。 當然有些教室更考究些,上面修了遮雨蓬,師生總是在這種開放空間裡自然地學習和討論。

國際大學的傳統是,老師坐在一棵樹下不動,學生們圍著這個老師聽完課後,換一棵樹,再去聽其他老師講課;而又有一批剛來的學生跑到這 棵樹下聽課。 所有的學習都在一棵棵不同的树下完成。直至今天还有一些老师保持着泰戈尔的作风,坚持在大树教室里讲课。这幅场景被做成画像,如今展示在圣地尼克坦火车站里。

自由是圣地尼克坦的核心精神。泰戈尔不喜欢学生的思想被禁锢在自己的社群。他认为,无论宗教还是国籍或是其他方面,都不应该束缚住学生。国际大学是一所进步的、共同教育的学校,必须拥有最广泛和最包容的课程,包括接受亚洲、非洲、欧洲不同地区文化的浸润。泰戈尔力邀中国学者谭云山长期在此执教,把这里变成中印文化的交汇点。此外,这里也陆续培养出如印度前总理、尼赫鲁的女儿英迪拉.甘地(Indira Gandhi),奥斯卡奖获得者、大导演罗伊(Satyajit Ray)等各界名人。

圣地尼克坦虽是一个偏远小镇,但却是在思想上足以与伦敦、纽约抗衡的文化中心,汇聚大批拥有国际视野的孟加拉思想者。森在这里能随时读到欧美最新的学术著作,与伙伴讨论重大学术难题,也在这里见到过来访的蒋介石、甘地、罗斯福夫人等世界政要。从那时开始,森已经做好走向世界的准备。

事后来看,很多影响世界的思想都源于圣地尼克坦。后来森在英美各国与其他学者交流,介绍自己在圣地尼克坦与伙伴们讨论过的问题时,很多人都大吃了一惊。比如森在书中提到前辈学者马哈兰诺比斯(P. C. Mahalanobis)。他们两人始终保持着密切联系。对森而言,马哈兰诺比斯不仅是一个亲密的家庭朋友,也是一个伟大的圣地尼克坦人。他曾作为泰戈尔的学术秘书工作过几年,对于一个处于创造力高峰期的独立学者而言,这是一个相当特别的就业选择。

泰戈尔过世后,马哈兰诺比斯回到自己的专业研究方向,统计学。马哈兰诺比斯很快在加尔各答创办了一所重要的学术机构:印度统计研究所。他把该研究所建成为世界领先的统计研究中心之一,并且为印度独立后的经济发展制定了“五年计划”,堪称印度计划经济之父。1950年代,马哈兰诺比斯曾经访华,介绍印度的“五年计划”,这也是中国采用“五年计划”的开端。

三 从经济学到伦理学

阿马蒂亚.森如何真正走上经济学的道路,我对此非常好奇,始终抱着这个问题来读这本书。根据森的回忆,他是在加尔各答的河边,看着恒河浑浊的颜色,开始萌生想法。正是在加尔各答,森读到了亚当-斯密关于河流在市场经济发展中的地位的分析文章。斯密认为十八世纪的孟加拉在经济上非常繁荣,他认为这不仅与当地训练有素的工人的技能有关,而且在很大程度上与河流和航运带来的机会有关。

"那些伟大的海湾,如欧洲的波罗的海和亚得里亚海,欧洲和亚洲的地中海和欧新海,以及亚洲的阿拉伯、波斯、印度、孟加拉和暹罗的海湾,将海上贸易带入那个伟大大陆的内陆地区。”森意识到,孟加拉地区相较于整个印度次大陆,也处于类似的位置之上,使得孟加拉成为印度经济和文化中心。

但是进一步思考印度现状,森在理论和实践层面都触到一些重要问题。森没有想过回避,而是用整个人生来解答童年时的诸多困惑。他在反复研读“阿罗不可能定理”的时候,就必须思考它对于民主政治的致命打击。新独立的印度正努力成为一个成功的民主国家,民主政治的一致性和可行性是一个至关重要的问题。我们到底能不能有民主的一致性,还是说民主只是一个虚幻的东西,在实践中难以完全实现?

在当时加尔各答的许多学术讨论中,阿罗的观点得到了很好的宣传。但是阿罗的论述极为复杂,需要在数学上加以提炼和推广。这就是森后来的主要研究领域之一。他不但系统化地归纳了阿罗的研究,也推出了自己版本的“不可能定理”,从而奠定了社会选择理论的基本框架。

而森必须面对的另一个重要问题,就是马克思。不管圣地尼克坦还是加尔各答,都是印度左翼思想圣地,拥有无数非常了不起的马克思主义者,至今仍然如此。森回忆说,“马克思在我晚上在基督教青年会吃完饭后的时间里占有相当大的份额,尽管他不得不与其他人竞争,包括亚里士多德、亚当.斯密、玛丽.沃斯顿克拉夫特以及约翰.斯图尔特.密尔”。

马克思主义虽极大地影响了森,也使得森在一生中都对左翼思想抱有深刻的同情,但是森最终没有成为一个马克思主义者。对他来说,实在还有太多的其他思想来源,并非都与马克思主义的信条相一致。他之所以选择剑桥,就因为那里有数量最多同情马克思主义的正统经济学家。

森在加尔各答学习期间,已经熟读对于马克思正反两面进行评价的经济学著作。萨缪尔森就是其中森非常喜欢的一位。日后,他们也建立了良好的关系,虽然学术立场并不一致。萨缪尔森不赞成马克思的劳动价值论。他承认,劳动价值论当然可以作为价格理论的一种近似,但它并不是一种好的近似,并不准确,也不容易操作,--那为什么要使用它呢?

而另一位剑桥经济学家多布(Maurice Dobb)则站在马克思主义的立场上,回应了萨缪尔森的批评。多布提出了一种辩解,"现代科学和经济学中有很多简化后的最优近似值,但人们经常觉得它们还不如次优近似值,因为它们没有更系统的理论基础,对现实也很难有更多启发。所以人们在实践受到挑战时,往往放弃最优近似值。

多布认为,只有劳动在生产过程中的作用得到强调时,劳动价值论才能发挥作用。我们当然可以从不同角度来看待劳动价值论。它确实也是一种价格理论,但它不是最优的价值理论,甚至我们不能确定它是否是一种次优的价值理论。但是劳动价值论除了作为价值理论以外,还是一个具有道德内容的规范性理论。劳动价值论可以告诉我们,世界上的不平等和贫穷的劳动者在资本主义体制下如何得到不公平的待遇。

多布的这个回应深深打动了森。这也是他选择剑桥、选择经济学的根本理由。他抱着对左翼思想的炽热感情和冷静反思,登上了前往英国的轮船。漫漫旅途中,他与伙伴仍在畅谈对于社会主义的思考。到了剑桥,他终于见到了心目中的一众偶像,多布,斯拉法,罗宾逊夫人等等。其实很多人都与森的设想不一样,甚至每个人的方法论和价值观都不一样,对森的期待也不一样,但是乐观的森总能从他们身上获得鼓舞人心的人力量。

森很快就在正统经济理论上获得了突破,奠定了自己在经济学界的地位,同时开始把注意力延伸向各个领域,尤其是伦理相关的领域。他源源不断地开始写作贫困、饥荒、自由、正义、能力、族群冲突、身份认同、中印关系、孟加拉传统文化,圣地尼克坦对他童年的影响,源源不断地从他笔下涌现。

数年前,我曾精读森的晚年力作《正义的理念》。这本书源自他对罗尔斯《正义论》的解读,也包含了他与罗尔斯数十年不间断的学术讨论和思想碰撞。可直到读了这本书我才明白,森关于“正义”的问题意识远比1971年出版的《正义论》来得早,一直可以追溯到他在圣地尼克坦看过的古典梵语戏剧“小泥车”。原来圣地尼克坦才是读懂森的思想的那把钥匙。

學術熱情與淑世情懷:一位以天下為家的經濟學者的回憶錄《家在世界的屋宇下》

《家在世界的屋宇下》(Home in the World: A Memoir)在2021年出版,作者阿馬蒂亞.沈恩(Amartya Sen)說本書「前前後後寫了超過十年」,據此推算,他大約是在2010年動筆,那時他已77歲,名著如《貧窮與饑荒:論權利與剝奪》、《正義的理念》已出版,也獲頒諾貝爾經濟學獎及印度國寶勳章了。他書寫回憶錄之時,世局動盪,全球出現金融危機,歐洲面臨經濟衰退,中東爆發史稱「阿拉伯之春」的茉莉花革命,關心天下事的沈恩想必心有戚戚焉。

正義的理念

沈恩出道甚早,1956年,23歲還沒滿,還沒取得博士學位,就已受嘉達沃普大學(Jadavpur University)之邀返回加爾各答任教,擔起創立經濟系大任,可謂少年得志,並且不久就獲選為劍橋大學三一學院「獎金研究員」。回憶錄從他出生年代開始敘述,寫到1960年代初前往德里經濟學院任教那三十多年的經歷,但他離開德里之後迄今近五十年的後半生並未詳述。不過,單單他在加爾各答學院街與三一學院求知問學那段青少年歲月,讀來就已精彩萬分了。

沈恩並未採取細說從頭的直線式書寫策略,而是以青少年時期的教育與學術養成為主幹,然後交錯提及八十多年來生命歷程與環境世界的變動,令人見樹又見林。回憶固然是追尋逝水年華,不過過去的痕跡卻有賴時間的空間與事件座標來彰顯。《家在世界的屋宇下》即從空間寫起——達卡、瓦城(曼德勒)、寂鄉(桑蒂尼蓋登/聖迪尼克坦)、加爾各答等早年生活過的地方,以及他在這些城鎮的家或求學所在。

這些城鎮裡頭,沈恩顯然對寂鄉情有獨鍾。太平洋戰爭期間,為了避開日軍砲火,1941年,大詩人泰戈爾過世不久,沈恩被送到寂鄉外公外婆家——也是他的出生地——去上學,進入「教育之家」(Patha Bhavana)就讀,那是一所「沒有牆的學校」。 這一待就是十年。沈恩以三章的篇幅回憶這所寂鄉學園、泰戈爾與外公克西提.莫罕.沈恩(Kshiti Mohan Sen),可見泰戈爾與外公對他的影響之大。他的兼容並蓄世界觀與四海一家胸襟就是在寂鄉學生時代培育的。

泰戈爾是沈恩家(外公家族也姓「沈恩」)世交,克西提.莫罕是梵文專家,精通印度哲學與經典,他不遺餘力協助泰戈爾落實國際學校(Visva Bharati)的辦學理念。兩人的教育與多元文化理念可以說體現在沈恩身上;他崇尚自由與理性、喜歡梵文與印度經典,但始終是個無神論者。讀罷沈恩回憶錄,令我不禁想要重讀泰戈爾,也想找克西提.莫罕編選《卡畢爾詩集》或他談印度教的書來讀。

1951年7月,沈恩進入加爾各答學院街的 Presidency College(中文常訛譯為「總統學院」;Presidency 應是「統轄區」,而非指「總統」一職),專攻經濟學與數學,展開他的學術生涯,也遇到很多良師益友。1953年,他離開學院街到劍橋去,在那裡遇見更多頂尖經濟學家教授與不同圈子的傑出同學與朋友。他在書中另闢專章談道布(Maurice Dobb)、斯拉法(Piero Sraffa)與羅伯森(Dennis Robertson)三位經濟學老師,更是精彩的人物肖像。這些「師友文章」既流露出沈恩的學術熱情,也記錄了他的經濟思想發展歷程。

作者從小就開始觀察經濟現象,思索問題癥結了。1943年,英屬印度面臨日軍壓境,同時爆發孟加拉大饑荒,糧價飆漲。桑蒂尼蓋登四處可見往城市移動的災黎,加爾各答路有餓死骨,給年幼的沈恩留下深刻記憶,從此對饑荒及其消弭之道念茲在茲。近八十年後,到了本書書末,老年的沈恩回望戰後以來歐洲邁向福利國家的正面發展時,再次提起那場大饑荒及殖民政府的失策,指出封鎖災難與壓制公眾輿論的害處與倫理問題,在在顯示他作為知識分子的淑世情懷。

沈恩生於英屬印度時期的孟加拉邦,在殖民政府統治下成長,少年時期目睹國家同時獨立與分裂,後孟加拉獨立,東西巴基斯坦再分裂為兩個國家,種種抗英反殖與兄弟之邦敵對事件,讓他反思家國與個人身分問題。他日後在英國、印度、美國各地長居短住。因此,對他而言,何處是吾家,恐怕不是人生首要問題。書名《家在世界的屋宇下》,既向泰戈爾致意,也表示處處都可為家,四海皆宜安身。

張錦忠

生於馬來西亞彭亨州,1980年代初來臺。臺灣師範大學英語系畢業,臺灣大學外國文學博士,現為國立中山大學外文系教授。著有短篇小說集《壁虎》、詩集《像河那樣他是自己的靜默》、隨筆集《時光如此遙遠》與《查爾斯河畔的雁聲》。