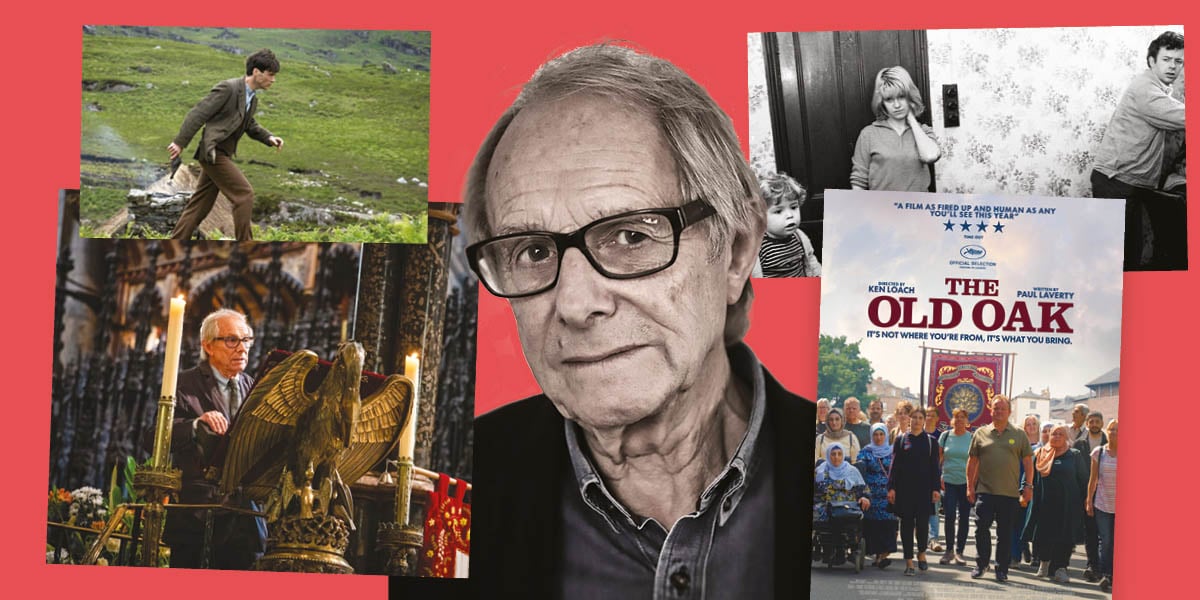

工人阶级电影与社会变革:导演肯·洛奇访谈│Working class films and social change: An interview with Ken Loach

﹝英国﹞希拉里·温赖特(Hilary Wainwright)

2023年12月8日

马城 译、大壶春花 校

本文首次发表于2023年冬季号、总第242期《红辣椒》(Red Pepper)。

希拉里·温赖特(Hilary Wainwright)是《红辣椒》(Red Pepper)的创始编辑,肯·洛奇(Ken Loach)是英国导演,曾两次获得金棕榈奖。

希拉里·温赖特:《老橡树》(The Old Oak)有时被描述为继《我,丹尼尔·布莱克》(I, Daniel Blake)和《对不起,我们错过了你》(Sorry We Missed You)之后的三部曲中的第三部。难道是因为他们都拍摄于的话英格兰东北部吗?如果是这样,你为什么选择这个地区呢?

肯·洛奇:首先,这些电影是保罗·拉弗蒂(编剧)、丽贝卡·奥布莱恩(制片人)和我三个人竭诚合作制作的。重要的是,这并不是我所决定的。

它从未打算作为三部曲。一开始,我们只是想拍一部关于福利制度不足的电影,在这种制度中,需要获得经济支持的人避不开官僚主义禁锢,当他们试图摆脱官僚主义束缚时,便被剥夺了经济支持。这就是我们想讲的第一个故事:我,丹尼尔·布莱克。

我们之所以选择东北部,是因为这是一个建立在斗争基础上的地区。旧的工业已经消失,社区被保守党和新工党抛弃了。布莱尔是东北部选区塞奇菲尔德的议员,哈特尔普尔的可怜的曼德尔森也是如此。撒切尔夫人留下的残骸没有任何实质性的东西。它是这片土地上最贫穷、受破坏最严重的地区之一,但它的人民拥有伟大的文化、非常特殊的语言和无比的幽默感。在制作电影时,这种强烈的身份认同感非常重要。

工作性质的问题一直是保罗和我的兴趣所在,可以追溯到我与吉姆·艾伦(Jim Allen)共事的那段时间,拍摄了关于码头临时工的电影(《大火》)和关于矿工罢工和其他工业斗争的纪录片。

在《对不起,我们错过了你》中,我们试图展示对工人本身的影响,尤其是对他们的家庭生活和人际关系的影响。当人们在工作时,他们会摆出一副面孔——他们熬过了难关——但当他们回到家时,他们精疲力竭,他们没有时间陪伴彼此或孩子。这就是我们试图展示的。

我们意识到,通过这两部电影,我们展示了新自由主义的两面性,但我们没有回答的严峻问题是:那些去工业化、只剩下满地鸡毛的地区发生了什么?达勒姆郡自给自足的坑村特别生动地说明了这一点。当矿坑关闭时,社区的很大一部分也会受到影响。

保罗听说过叙利亚难民进入该地区并面临敌意的故事。对我们来说,这可能是一个催化剂,它既揭示了那些被遗弃的社区中遗留下来的问题的复杂性,也揭示了亲历战争的恐怖,然后被我们的政府给予了非常有限的接纳。

希拉里·温赖特:老橡树向我传达了一种新的团结感,在这种背景下,建立在旧区域身份基础上的旧枷锁已被粉碎。结果,这部电影最终带来了希望和可能性。这是你和保罗的共同的想法还是你自己的想法?

肯·洛奇:它从一开始就隐含在故事中。当你在那些古老的采矿社区时,很明显,团结的传统非常强大。这就是为什么在1980年代初期,当全国矿工工会是最强大和最政治化的工会时,撒切尔夫人把他们留到了最后处理——直到她击败了所有其他工会。这些社区中的许多人都非常自豪地保持着这种团结的记忆。

因此,这部电影的核心是该社区内部的意识斗争:一方面是团结的记忆和重新激活以欢迎难民,另一方面是痛苦和愤怒。这种敌对的苦涩被右翼媒体和法拉奇及其团伙煽动起来。工党右翼也煽动了他们,右翼政客在任时没有为他们做任何事情,现在却要求他们与政府站在一起,说难民是社会问题所在。

希拉里·温赖特:托尼·加内特(Tony Garnett)描述了你们在1960年代一起拍摄的电视电影——比如关于无家可归者的《凯茜回家》(Cathy Come Home)和关于堕胎的《上路口》(Up the Junction)——如何对全国政治产生影响。他认为,在1990年代后期,由于传播媒介的多样性等原因,这不再可能。但是对我,丹尼尔·布莱克(Daniel Blake)这无疑是一个全国性的事件。这很可能助长了杰里米·科尔宾(Jeremy Corbyn)在2017年大选中的支持。毫无疑问,这对全国产生了影响。老橡树呢?你希望它能产生什么影响?

肯·洛奇:我们无法预测什么会产生影响,就像你所描述的那样。你在每部电影中都同样努力,但有些电影比其他电影被遗忘得更快。真的很难知道。正如你所说,丹尼尔·布莱克确实触动了大众敏感的神经,但与看过凯茜或《路口》的电视观众相比,看过它的人数实在是相形见绌。

正如托尼所写,这些都是全国性的事件,因为只有两个半频道放送这个,当晚看电视的人中有一半会看到它——所以一次点击大约有 1200 万。一部电影永远不会产生如此直接的影响,因为观众会在数周、数月甚至数年内观看这个作品。但正如你所说,这会产生一定的影响。丹尼尔·布莱克(Daniel Blake)切入并引发了一种公开讨论。其他人则以不同的方式切入。关于爱尔兰独立战争和内战的《摇晃大麦的风》遭到右翼媒体的大规模攻击。我们被指责憎恨我们的国家。

工人阶级是我们必须拍摄电影的基本主题,因为只有工人阶级才能做出改变。

希拉里·温赖特:看来你的电影在欧洲比在英国更受赞赏。你的电影在欧洲大陆的待遇和英国的待遇有什么显著的差异吗?

肯·洛奇:当《风吹麦浪》获得金棕榈奖时,有400多家电影院放映了此片,在法国放映了这部电影,在爱尔兰,却只有70多家院线上映,在英国,更是减少到了40家院线上映。我们在法国得到的十分之一,是一部英语电影。对于电视,他们进行审查,但电影院却找理由拒绝放映这部影片。

欧洲人,尤其是法国人和意大利人,对电影有不同的看法。它被更认真地对待。这是对电影可以做什么有广阔的看法。他们有自己的政治电影传统。意大利新现实主义电影、东欧电影、法国电影,它们要广泛得多。更多的感觉是,这部电影是一种严肃的艺术形式,也是一种商品。

美国人与我们说着同样的语言,这仿佛是一种诅咒——英国的电影一直屈居于美国之后。你看到了后果——现在仍然如此,当好莱坞的编剧罢工几乎完全让英国电影业停摆。我们只是美国投资的前哨站,我们没有独立电影业可以单独维持下去。我们的电影业被殖民了。

希拉里·温赖特:在美国主导的电影单一文化的背景下,激进电影在主流电影中占有一席之地的希望来源是什么?

肯·洛奇:很难说。目前,市场在运作,它总是在运作。它的逻辑是鼓励公司制作越来越多的电影,就像前一年赚钱的电影一样。我曾经说过,这就像文学被简化为机场小说一样——这就是好莱坞对我们电影业所做的。你可以想象一种更繁荣的独立电影制作和放映方式,但它需要根本性的结构性改变才能发生。

美国人与我们说着同样的语言,这仿佛是一种诅咒——英国的电影一直屈居于美国之后。我们的电影业被殖民了。

希拉里·温赖特:这是一个很好的引子,可以更直接地询问你对如何实现政治变革的想法。

肯·洛奇:支撑我们工作的是我在 60 年代学到的基本思想:既不是华盛顿也不是莫斯科;出卖劳动力的人与剥削劳动力牟利的人之间的阶级利益之间不可调和的冲突;这种冲突已经融入了我们目前的经济体系。在这种经济体系统治的情况下,冲突永远无法克服。

这是一种世界观,它基于左派的著作和言论,可以追溯到约翰·鲍尔(John Ball)关于农民起义的伟大著作和言论:“在英国,事情不可能继续下去,在一切都发生改变之前,也永远不会继续下去。或者17世纪的杰拉德·温斯坦利(Gerard Winstanley),他说地球是“所有人的共同宝库”。基本组成部分是两个阶级之间不可调和的冲突。工人阶级必须夺取政权,而它只能在斗争中做到这一点。

接下来是工人阶级有力量做出这种改变。在过去的30年里,无论是在纪录片还是故事片中,我们与吉姆·艾伦(Jim Allen)、巴里·海因斯(Barry Hines)和其他作家以及保罗(Paul)所做的一切尝试中都隐含着表明这种力量以及它是如何被颠覆的。

这就是为什么工人阶级是我们制作电影的基本主题,因为只有工人阶级才能做出改变。我们必须讲述工人阶级的故事,尤其是讲述他们斗争的故事,展示我们本来可以赢的地方,我们可能赢的地方,以及那些反动的阶级力量。这是重要的主题。

希拉里·温赖特:你的下一步工作是什么?你曾说过《老橡树》是你的最后一部电影,但我无法想象你会退休。所以,我想知道你是否认为你人生的下一个阶段的任务是帮助建立一些组织,建立基于你的电影动员之上的组织。

肯·洛奇:如果我有精力的话,我会继续拍电影,但我认为你必须时光荏苒,青春不再。我是一个眼光犀利的老家伙。

就政治上的下一步而言,我们必须从杰里米·科尔宾(Jeremy Corbyn)的遭遇中吸取教训:国家如何确定他和约翰·麦克唐纳(John McDonnell)以及其他人共同制定的计划——他们几乎赢得了2017年大选,并将该党人数发展到60万,成为欧洲最大的政党——这是不可接受的。

该计划将削减资本的力量,引发对北约政策的质疑。这一次,有人挺身而出,捍卫巴勒斯坦人的人权和他们享有国际法赋予的权利。

当权派知道科尔宾决心他的计划永远不会实施。鉴于杰里米是公共生活中最有原则的反种族主义者之一,他们选择破坏它的武器——反犹太主义的指控——是他们能找到的最具破坏性的诽谤。

整个机构都串通一气。所以现在你只会听到杰里米·科尔宾(Jeremy Corbyn)在BBC上被责难时被提及。你经常听到它,那种责难,它很少被反驳。

没有人会说:'等一下,工党中所有为杰里米·科尔宾辩护的犹太人呢?你很少在媒体上听到他们的消息。这就像一股不允许存在或被代表的舆论潮流。

这就是他们控制意识形态的方式,不是吗?我们现在在以色列和巴勒斯坦的这些可怕的日子里看到了这一点。苏格兰民族党领导人胡姆扎·优素福(Humza Yousaf)说,这里的生活有等级制度,巴勒斯坦人的生活更便宜。当你听新闻的呈现方式时,很难不同意,但这就是我们的意见是如何确定的。