天橋上,誰才是魔術師?(上)

「人們總以為施展魔術(魔法)是脫離現實,改變世界的一種手段,但最終你我會發現,改變的其實是自己。」

在某個人生的十字路口上,我們總會被各式各樣的魔術或魔法給吸引,無論是實驗室裡雲霧飄渺的化學反應,舞台上瞠目結舌的撲克戲法,甚至是第一次約會、牽手時的臉紅心跳外加小鹿亂撞(正所謂愛情的魔法!),我們總相信在依循常軌、枯燥或帶些哀戚的不變生活之外,有一股「神秘」(或無形)的超凡力量能帶來對過去或未來的改變,前者能穿越任何時空,後者則指引出康莊坦途……如果再可以加上一些毫無邏輯的不明咒語、口號,或嘴裡煞有其事的念念有詞,那一切就更完美了……

是啊!這種「魔術」無處不在,無所不能,舉凡宗教科儀、選舉造勢、投資法說、或是就職(就學)介紹,吾人若仔細推敲,必然察覺其不可思議的雷同之處,而且巧合到就像施展魔法一樣……因為別的神明不好、別的政黨不好、別的標的不好、別的企業不好!所以爾等蒼生應「膜拜我、支持我、下單我,加入我,藉著我的法力與實力,絕對可以讓你發大財!」……瞧!多容易啊!

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/中華商場

難怪,我們寫文章的素來命苦,光祈求個廣告分潤或小額資金贊助就像是待在撒哈拉沙漠的正中央等著老天爺颳風下雨,想想還不如用心當個「魔術師」:先在社群平台上鼓吹理財、心理或超自然的奧秘,然後予以包裝,昇華成新興心靈事業,緊接著再包裝,再昇華,吸引更多群眾加入,有人負責信仰端(宗教企業化)的管理,有人打理投資端(宗教財團化)的運用,一個拉一個,一群拉一群,上線拉下線,最後待時機成熟,聚會人數已達一定規模下,直接高調問鼎政壇,有信仰(主義)、有組織(人流)、有力量(金流),我掛名總督導兼總幹事,開個佈道造勢直播大會,搶他幾個縣市首長跟國會議員席次!因為別的什麼都不好!所以「膜拜我、支持我、下單我,加入我,藉著我的法力與實力,絕對可以讓你發大財!」。哇!這「魔術」夠厲害,siah-siah-kiò!嘿,不要偷笑,別以為是癡人說夢而已……當天下癡人越多時,夢就會越快成真了,大概再二十年內吧?(啥?我剛說的早就有了喔!)

但,

最偉大的魔術師,其實不是空想未來,也絕非僅是操弄高禮帽裡的丑角伎倆,而是把已經消逝的回憶再度喚起,藉由魔術(魔法)裡的機關或巧藝,無論是人、事、物,那些曾經存在卻已消失不見的一切,讓我們又一次相遇,即使只是在另一個未知的時空裡……

《天橋上的魔術師》的中華商場「99樓」,一個看不到卻去的到,去的到卻摸不著的地方,就是我們每一個人心中塵封許久的「寶盒」,裡頭裝著守護我們從小到大的「至尊元」,羽毛?貓妖?文鳥?櫻花樹?

「希望」。是,希望,是我們永遠的守護神。

正因為沒有人知道何時是世界末日,所以我們的內心就算萬般苦悶、身心煎熬,依舊充滿一絲與過終將天晴的希望,尤其身處上一世紀八零年代中葉的台灣,威權解嚴的分水嶺,美蘇核武對峙即將落幕的漸露曙光,以及亞洲各國民主化運動的開枝展葉,全球經濟又迎來繁盛又穩定的成長,雖然車諾比核災跟天安門鎮壓讓晴空萬里多了幾道黯淡,可柏林圍牆前的四海一家,從「Ich bin ein Berliner」到「Tear down this wall!」,「希望」,在跨入西元二十一世紀前,是無數人們手中最奢華的資產。

男孩、女孩,鞋行、鎖店,每一個在中華商場裡奔走、嬉鬧的臉孔,都是我們的曾經過往,你以為早就拆掉了的地方,始終在心中的地圖上屹立不搖。

小時候,鹽埕區的遠東百貨,有我收藏的第一台HO軌列車(国鉄101系電車,大阪環狀線朱色一號塗裝),還有第一次的港式飲茶回憶。幾步路外的大新百貨,有很厲害的火鍋菜盤,然後還要搭白鐵藍條漆塗裝的11路公車回家,一邊抱著菜盤,一邊盤算什麼時候夠去隔壁的光復戲院看鬼片?

網友分享圖

三多路跟中山路口,(上一代)遠百地下室的超市櫃檯外,有美味可口的老婆餅跟牛舌餅,阿姨現煎的喔,一塊才15元(後來漲到18元),我的零用錢還夠買個兩顆,但五福路上的溫蒂漢堡,奧斯卡戲院出來,橫豎怎麼算都實在是太貴了,光站在門口吸氣就是一種奢侈,只能引頸期盼一年一度的生日到來……嗯,隱約還記得是小學二或三年級吧,那年生日,陪公司的年輕姊姊去逛街,不到二十歲的她,非常喜愛新潮的舶來品,走著走著,居然把我帶進了雪莉舞廳,人生第一次的八大?昏天暗地卻又充滿著男女貼身磨蹭的異色神秘,呵呵,原來是她高職同學在那裡打工。我不用低消,而且還被招待了一杯鮮果汁,但看著姊姊手上微微冒泡的金黃色液體,加上那陶醉泛紅的表情,哼,突然有點不爽起來,気持ち悪い。

https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/674033

當然,《天橋上的魔術師》陳述的即使是西元1985年間幾個台北平凡家庭的故事集,但吳明益老師精彩的平面文字經過了影像化跟立體化之後,楊雅喆導演與編劇團隊確實用心加入了部分「後來的過去」之現實元素,也就是從播映的2021減去劇本的1985,35年間,從我們的視角往回走,那些引發共鳴或討論的社會案件,如葉永鋕同學離世(2000)後所促成的性平教育,這在1985年的時點上幾乎是天方夜譚……

別忘了1983年出版單行本的《孽子》,白先勇老師筆下的李青、新公園裡的「長老」們,或是白先勇老師本人,他要對抗的是整個主流社會,黨國體制的價值觀與性向正確,如同《天》裡的小八和Nori,一個來不及踏上99樓的樂土就不幸殞落,另一個則像安徒生《賣火柴的小女孩》一樣,在點燃柴火的細微光芒中,得到了永恆的救贖。今日的多元成家,多數人已視為理所當然的自主性別或身分認同,其實正是過去數十年來難以數算的淚水與亡魂所堆砌而成。白晝雖是男人身,但夜晚,他(她)們只希望當個「人」。

https://blog.myvideo.net.tw/magician-on-the-skywalk-gender-diversity/

除此之外,「文興書局」雙胞胎姊妹一家遭逢「文字獄」或思想罪的厄運,哪怕只是一部虛構作品,但《文鳥》單元的敘事卻毫不留情地直接撞擊觀眾的視覺痛跟心靈傷,異常劇烈,簡直是萬劫不復,坐在電腦前的我,唯有四字形容:怒火中燒……

https://www.popdaily.com.tw/forum/entertainment/932222

天空的一種藍,草地的一種綠,詩作內容根本不重要,致命的其實是「有思想」,在威權國度,馬可跑,舞可跳,但不允許有思想,宛若是歐威爾《一九八四》裡的終極定義,思想罪不會帶來死亡,因為「思想罪本身即是死亡」!有些評論家認為柴家的故事乃結合了林(義雄)宅血案(1980)跟鄭南榕《自由時代週刊》的自焚案(1989),但我們將視角拉長,一個曾經的外省知識份子,走過抗戰或剿匪,自是愛國憂民,但書局老闆為何放膽盜印大本仔(禁書)?與學校老師珠璣式的針鋒相對,明哲保身或捍衛氣節?

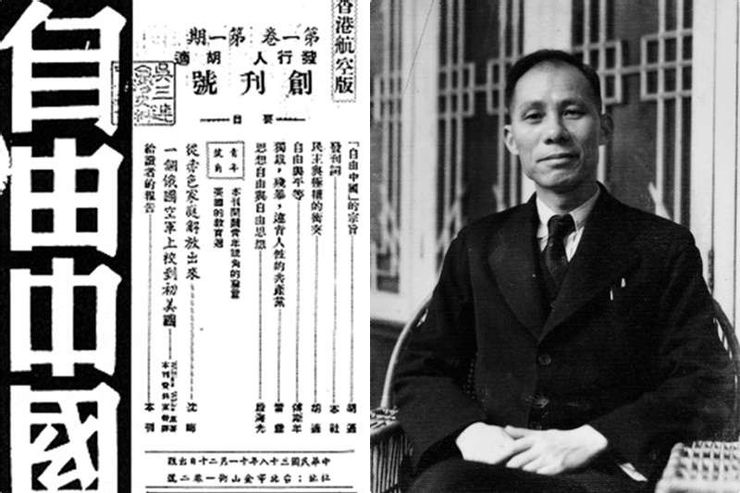

這不僅讓人聯想到昔日站在國政批判者角色的《自由中國》:「容忍比自由更重要。」(胡適語)、「沒有強大的反對黨也不會有健全的政黨政治」(七論反對黨),雷震,殷海光等外省知識菁英發自內心的「愛國」,後來卻變成黨國報刊編輯筆下的配合共匪「統戰政策」、「造成臺灣混亂」、「企圖顛覆政府陰謀」,而雷震等強烈反對蔣中正三連任總統的「代價」,就是來自府方要求的十年有期徒刑!

https://www.storm.mg/lifestyle/1025540

雷震被囚禁在新店軍人監獄,可迎接他的不只是生人勿近,戒備森嚴的單人牢房,他的房間牆壁更被紅漆所塗滿,就像是煉獄烈焰一般,是對讀書人的羞辱,亦是對重刑犯的懲戒。是啊,在獨裁者的心中,思想罪不會帶來死亡,「思想罪本身即是死亡」!

一把熊熊烈火,燒毀了一本本禁書,更築起無形的高牆,隔絕了思想自由。

紅焰的這端,是默然無語又愛莫能助的倖存者;

剩下灰燼的彼端,則是不分省籍、年齡或性別,那些白色恐怖的受難者們,

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210308004111-260404?chdtv

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210308004111-260404?chdtv

「拔去羽翼,飛鳥才有返家的歸期。」,肉體異常痛楚時,心靈全然得釋放,自由就像微風,民主就像文鳥,伴隨風起,鳥兒才會越飛越高,越看越遠,即使早已失去雙翅……

分隔陰陽的,從來不是魔術師,而是獨裁者。

有時候覺得很討厭,寫個影視心得,繞到最後竟然變成政治文,罪過罪過。

(未完待續)