陌生的,才是新生:談《薛丁格:我的人生,我的世界觀》

說到薛丁格,大家最先想到的應該都是他的貓,就像人們先說到德德,才會想起鄭運鵬是誰。那隻既生又死的貓貓如此出名,讓許多非物理專業也能隨口說上幾句疊加態或塌縮,以為能更靠近世界運作的真實樣態,但說到底,我們芸芸眾生僅是現實舞台下入迷晃頭的觀眾,那些菁英物理學者才是在臺上隨侍的工作人員,偶有機會,他們或許會轉頭窺視後臺裡穿梭影綽,試圖辨明上帝未曾言明的秘密花絮。

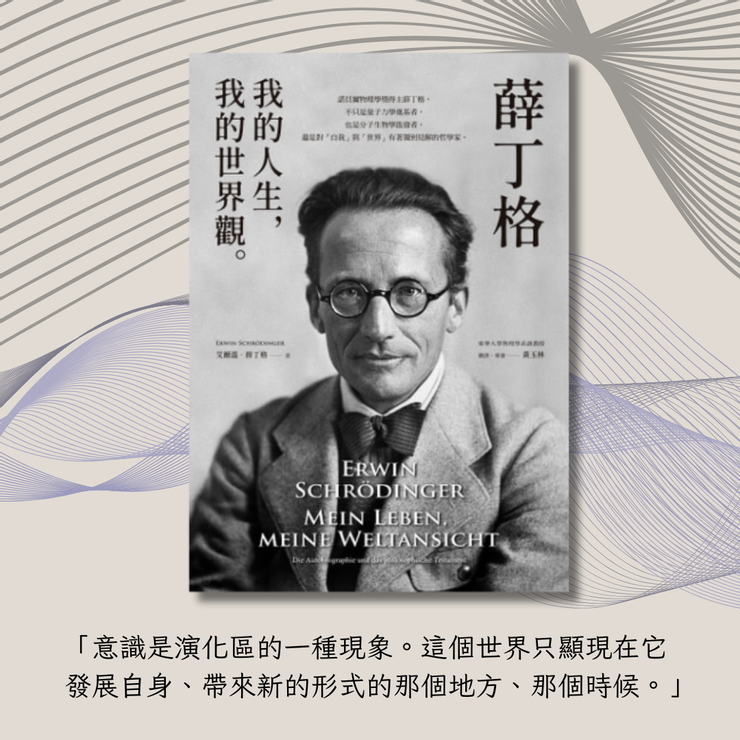

《薛丁格:我的人生,我的世界觀》/薛丁格(Erwin Schrödinger)著 /黃玉林譯/商周出版

靠近後臺的薛丁格是如何看待這個世界的呢?或可從《薛丁格:我的人生,我的世界觀》中略窺一二。書中收錄了三篇文章,其中〈尋找出路〉(Suche nach dem Weg)和〈何謂真實〉(Was ist wirklich?)以不過兩三萬字的輕薄帶出他理解外在的徑路與模型,篇幅雖短,意念卻長,甚可以說帶點野心、宛若阿基米德那根撬起地球的長桿。

有趣的是,這裡沒有文組看到會昏頭的方程式,你會驚訝發現物理學者剖析世界的方式更接近哲學領域,數字無法完美敷貼的部分,哲思可以摺疊蜷縮得更為精巧潛藏其中──是的,如同更細微尺度的量子解釋了其他言不可及。這無疑是個巨大的譬喻,昭示了人們在學科尾端為文科理科爭個死活,上溯到源頭不過是另一次蝸角之爭。(儘管薛丁格也認為詩人賺不到幾個錢,所以他放棄了這個他早年的願望職業。)

他鎔鑄了求學過程中的三種思想系統──叔本華對於外在物象的理解、吠陀哲學奧義書的萬有歸一學說,以及澤蒙(Richard Semon)之於生物記憶的思考──試圖重新編排知識、形上學及倫理學的位置。譯者黃玉林教授的導讀很能幫助讀者進入狀況,將這三者編揉成一條理解軸線:越理解這個世界,越積累有經驗基礎的外在知識之後,便會有某些人不甘於此,渴望跨越這條實際可觸可聞的疆界,嘗試去解釋各種事物存在的根本基礎是什麼,為什麼「有黑色標記的許多張木漿薄層」 的存在稱之為「書」以及有它隨之而來的意涵、延展和位置?為什麼物體之所以出現在眼前背後的根本基礎,以至於那些抽象意義的詞彙,「善良」、「公平」、「正義」與「愛」,都應該要有某個完美模具,讓人可以從理解逐漸走向實踐,找出日常所有選擇都有條應然可走。

從知識、形上學到倫理學,可以劃出一條人類理想中的藍圖,我活在這個世界,知道這個世界是怎麼運作的,也因此知道人最終該走向何處。當然,這些龐大問題不可能透過幾本書便從此完美應答而消解,但至少,薛丁格的回答能讓讀者進一步思索三者之間的關係。

我們真的需要形上學嗎?

先問一個問題,以下兩種人,哪一種更可能是個哲學人:

- 每天路過公園,發現噴水池上的雕像突然消失而感到驚訝。

- 每天路過公園,雕像沒消失,卻為他所感受到的日常而感到驚訝。

聽起來第二種人挺莫名其妙,走著走著會突然發起呆,因葉子飄落而訝異、因鳥喉吟囀而驚奇,開始想起原本的世界怎麼樣可以稱做「原本」。答案似乎很明顯,薛丁格認為後者才是那些瞥見世界裂縫的人。

這整個世界我們只遇到過一次。我們沒有任何東西可以與之做比較,也看不出來我們應如何抱持某種特定期望來面對它。

就如同從沒離開故鄉的人,無從知道此地的氣候是炎熱或寒冷;沒有用以比對的標的物,你無法知道自己是往前或往後。同理,對於第二種人而言,就連「我們不知道應該對什麼感到驚奇」這句陳述,都足以讓他在上班發呆時感到悚然心驚。或許這就是形上學之所以出現的理由,吾人需要超越感官及經驗的思致延伸,去將整個世界掛在一座更堅實的網上。

然形上學始終有其不親民、不討喜的面向,特別以新自由主義為宗的商業導向,所有不能賺錢都成為要除的魅。譬若同事交給你急件要處理,你卻跟他說這個杯子應該有我們觀察不到的實體,可能明天就變成你觀察不到了。形上學是我們日常生活中不需要存在的討論,那多半被誣為虛無、空泛,徒然削減我們早已日漸稀缺的時間資源。

所以問題是,我們真的需要形上學嗎?

對此,薛丁格有段靈動譬喻:

形上學是知識大軍的先鋒隊,是挺進未知世界敵營時的最前哨;它們是不可或缺的,但也如大家所知,曝露在最極端的危險中。

它困囿於思考描述和科學觸及的極限,會有語言無法描述的支吾片刻,所以它是勇敢的,勇敢對抗及抵抗那些無法指認的事物;所以它是危險的,危險於被神祕主義或浮泛無意義等概念篡奪。對於薛丁格來說,他對形上學的看法是正面的,認為形上學有其存在的必要性,不僅是建構知識的鷹架,也能人的思考能夠有衍流的空間。「真正取消形上學,意味著將靈魂從藝術和科學中剝離出來,將它們變成無法繼續發展的枯骨架。」

那時至今日,我們仍不合時宜的談論形上學還有什麼意義嗎?它已經退化成上個世代的聖杯、作為人們曾經有過的對於真實的追尋、化作某種祕密集會的認證密語,宣而出口還有些地窖濕涼的氣味。對我來說,現在談論形上學的意義可能就只是再次聽到這種問題──「所以,世界的真實樣態是什麼?」你能夠會心一笑,發現世界有很多第二種人。

那「我」會在世界的哪裡?

形上學既有存在必要,那推演出來的下一個問題即是,「我」這個思考主體會在藍圖中的哪一個位置?在此薛丁格的解釋輕輕躍過科學領域而跨足哲思,他先讓我們想想以下四個問題:

- 存在一個「我」嗎?

- 世界是否存在於「我」之外?

- 這個「我」會隨著肉體的死亡而終止嗎?

- 世界會隨著「我」的肉體死亡而終止嗎?

讀者會發現,無論是或否怎麼排列組合,都得不到一個滿意答案可以吻合各種犄角與凹槽,好像總會有某些地方彼此扞格或矛盾。對薛丁格來說,他相信的很簡單,可以只由一套論述解決上述問題,亦即所有意識都只是某個唯一的延伸,書中譬喻如同物件通過水晶後折射出萬千個影像,然我更喜歡以前曾聽過的充盈著濕潤氣息的「月映萬川」:你可以在世界上任何一條浩瀚長河望見月亮的倒影,可實際上存在的月僅有懸掛在天上的唯一。

這也是薛丁格對於吠檀多哲學的接受,你必須要「體驗到,而非智性認知」到這一切。試著想像,你現在做在阿爾卑斯山的山腳,享受絕無僅有的美景與寧靜,輕燙的陽光、和煦的微風、遠邊的山巒,你感受到一陣滿足。但轉念一思,這些人們以為是美景的元素是從什麼時候就存在著呢?在我之前有人擁有和我相同的感受,在此之後呢?千年過後,也會有另一個人一樣坐在這顆石頭上,思考著和我一樣的困惑與感動。

這一切不可能是突然發生的,「突然將你從虛無中喚來享用這個壯觀的、無視於你的奇景的那個東西,它是什麼?」 為什麼不是其他人坐在這個位置,而是「我」這個意識去攫取這些景緻呢?為什麼我之所以是我,對於薛丁格來說,因為你也只是水晶倏忽閃過的一次倒影。

或許上半部分有些老生常談,讀者可以從各種靈性修為、脈輪對話等宣傳中找到類似的一元論論調。但當你認為薛丁格要一路狂奔,邁向神秘的唯心論調時,他又轉個髮夾彎回來,跟你說生物中的運作機制也和意識掛勾。

既是鑿刀也是形式

上述「將你從虛無中喚來的那個『什麼』」,薛丁格並沒有用太多神性角度解釋,盡管它囊括了語言所能訴諸的極限,仍沒有上升到難以言明的宗教高度。取而代之的是,薛丁格認為那個久遠的「什麼」有一部分是建基於我們的身體構造,是長久下來世代遺傳的某種精神遺跡。

就像各種動物有牠流傳下來的本能,人類也在萬千年時間的流轉下有既有的神經結構、碰到危機時或戰或逃的反應,或者是第一次觸碰到愛的怦然心跳。有些行為會被後代社會文化汰換掉,有些機制則會流淌回人類的遺傳長河,重複出現一如星辰在時序中永恆環繞。薛丁格認為,那個碩大難以定義的「什麼」有一大部分就是這種物質性的連鎖承繼,也因此會說「喚起」某個意識體,而非用常見的「創造」、「誕生」等語彙,因為難以往前翻查一系列人類之所以發展演化的軌跡,所以人只是在生理性質不斷向前推演的某個中繼點「甦醒」,就像接續上一個無名玩家玩到的關卡繼續破關。

聽來讓人感到如此喪氣,如果我只是一連串玩家之一,那屬於「我」的獨特性以及必要性又會在哪裡?就像被困在一個開放世界遊戲裡徘徊,所有你能做的指令都已經做了(而且膩了)、所有虛擬貨幣能買下的都在收藏庫了、所有支線和主線任務都玩過了,亦即,你的體驗不會比其他人更多了,那「我」之所以存在的意義是什麼?

薛丁格會拍拍你的肩膀說,這題的答案是意識。

意識是什麼,始終是個難以釐清的難題,大腦的電位傳遞到底需要達到哪個閥值才能跨到下個層級,從無機的物質傳遞、滲透到有機的思索、感受。他並沒有著力要解決這個千古困境,只是強調意識具有無與倫比的珍稀性,它是獨一無二的,好比你不曾真正感受到其他人的意識,更重要的是,薛丁格認為意識核心意義是那永遠生發於端點的芽。

承前所述,生命體系有一條無窮無盡的鍊,血肉編織、器官聚合以至於神經結構、物理嵌組,每一個人都成為了前一個人的結尾,和後一個人的開頭,沒有人能夠自外於此,從這個出發點來說,的確沒有一個人是孤立的,或多或少被緊鎖在物種的某種限制。

「每一個這些肉體機構同時是緊接著的下一世代的構造監圖,是營造師傅,同時也是建築材料,如此,使得它的一部分自己發展成它自身的複製品。」

如此命定,骨牌般喀達倒下,那人們要如何確知自我的獨特性仍然存在呢?薛丁格給出的逃逸路線說來簡單,但其實也沒有什麼大道理,他認為生命有因熟悉而來的盲區,就如同動物本能,「是發生上千次的過程已明刻在記憶上的重複過程的結果」 ,就如同你沒意識到上下班的路線、早餐的選擇和睡前的滑手機儀式,如同沉默冰山,你知悉,動動手指,拖曳,遺忘。長久以來,生物習性會將這些熟悉、規律的一切潛移默化成「本能」,換句話說,所有存在著,你早已熟悉的都屬於無意識;有意識的,是你正在觸及、你正感受陌生、你正在思考的最前緣。

誠然,薛丁格是從生物學角度出發,觀察人在長時間尺度之下的澱積和侵蝕,是以世紀為最小單位的推演,但容許我有以下的歧解──這其實也是很瞬間的事。

熟悉,等於隱沒,因為你沒意識到,所以近乎於消失。

生活的本質是重複,是年復一年日復一日以至於秒復一秒的覆寫,有逸出的筆劃還好,最怕是每日沉積堆疊,到最後竟無法分辨孰前孰後,價值序列也一併被混淆,我們越是熟悉的事物,越是落到無法觸及、察覺到的意識底層。所以薛丁格認為意識萌發之處,恰是落在對你而言陌生、新穎、甚而有些不自在,那些負嵎頑抗原始自我的場合──我們既是形式,也是鑿刀,有所限制,卻不斷的斧斲自身。

陌生帶來的新生

我相信薛丁格沒有要寫心靈雞湯,但繞了一圈回到這裡,會有此地竟有裊裊炊煙的驚訝。

人困囿於世界上有兩重限制,一是形而上的,一是形而下的:前者是我們無法窮盡知識之廣袤浩瀚、無法滿足所有悖論有個滿意且唯一的答案;後者是我們終究會隨著基因、神經叢結、身體構造而建築出道路而行,會迎來終究無法避免的衰敗與死亡,可以說,身而為人的痛苦都來自於這兩道緊纏的枷鎖。薛丁格除了留下他的貓,也留下了對於這些難題的思考。他在兩方徑路都給予肯定,認為形而上學有其重要性,也相信生物限制能夠被一點一滴的潤蝕與構築。

終末,我很喜歡書中的一段話,「意識是演化區的一種現象。這個世界只顯現在它發展自身、帶來新的形式的那個地方、那個時候。」 那個地方、那個時候,狹窄的某一個特定時空,只要你能夠注意到,能夠顯現意識的尺度竟然是一整個「世界」。

於我而言,他給予了一種重新看待生活的方式:若這些抵抗不只限於生物性質的重複,而是生活以至於生命樣態的迴圈呢?熟悉等同消失的公式狀似武斷,卻極其有效。平常身旁到底有哪些熟悉的東西被滾落到篩網下?那些當我意識到才會存在的,透過樹縫間灑落的光、聽過一次就縈繞在腦裡的歌、陪你走過許多年的人,還有注意到就會踉蹌飄忽的呼吸聲。

陌生的,才是新生。