对人的尊重,怎么就那么难

因为谈到油罐车混装煤制油、食用油的问题,罗翔写了一篇《离开了对人的尊重,一切罪恶都是有可能的》,他说:

值得深思的是,为何这类恶性的食品卫生案件总是屡见不鲜?也许,问题的关键就是对人的不尊重。[……]在人类历史中,只要忽视了对人的尊重,类似的现象总是此起彼伏。

他确实直指问题的症结,但没有进一步展开讨论,我想在此有必要追问一下:在我们社会,这种“对人的不尊重”,其社会和文化的根源是什么?因为如果不了解其根源,那么再严厉的监管都可能无法达到目的。

在这个问题上,最直接的原因,恐怕就是这样一种思维倾向:有某些东西,比人更重要,所谓“大局为重”。

这更重要的东西,可以是国家、民族品牌、集体荣誉……总之是一类高于“小我”的“大义名分”,相比起来,你那点私利是不值一提的。

“草原英雄小姐妹”的故事代代相传,但如果你从人本角度来考虑,就会发现其中隐含着这样的理念:一群羊比两个孩子的生命还宝贵,就因为那是集体财产。

既然有某些东西凌驾于人之上,那么人的价值势必是次一等的:你就算遭了点罪,又有什么了不起的?你那只是矫情,要是影响到大局,那才该死。

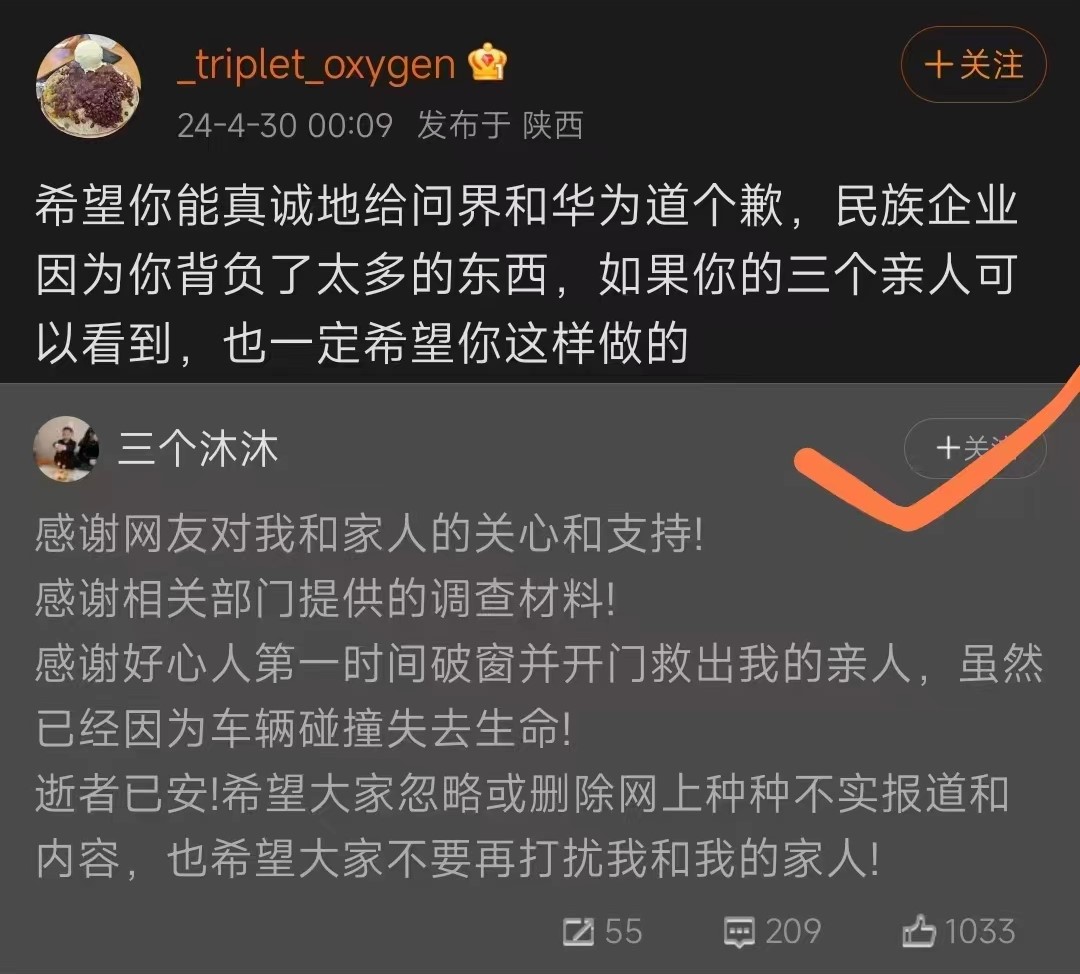

对这些人来说,别说没死人,就算死了人,也都没“大局”重要。今年春,华为的新能源车“问界”出事故,三人不幸身死,但当其家属诉诸舆论、寻求赔偿时,微博上有人却认为他们应该向“民族企业”道歉。

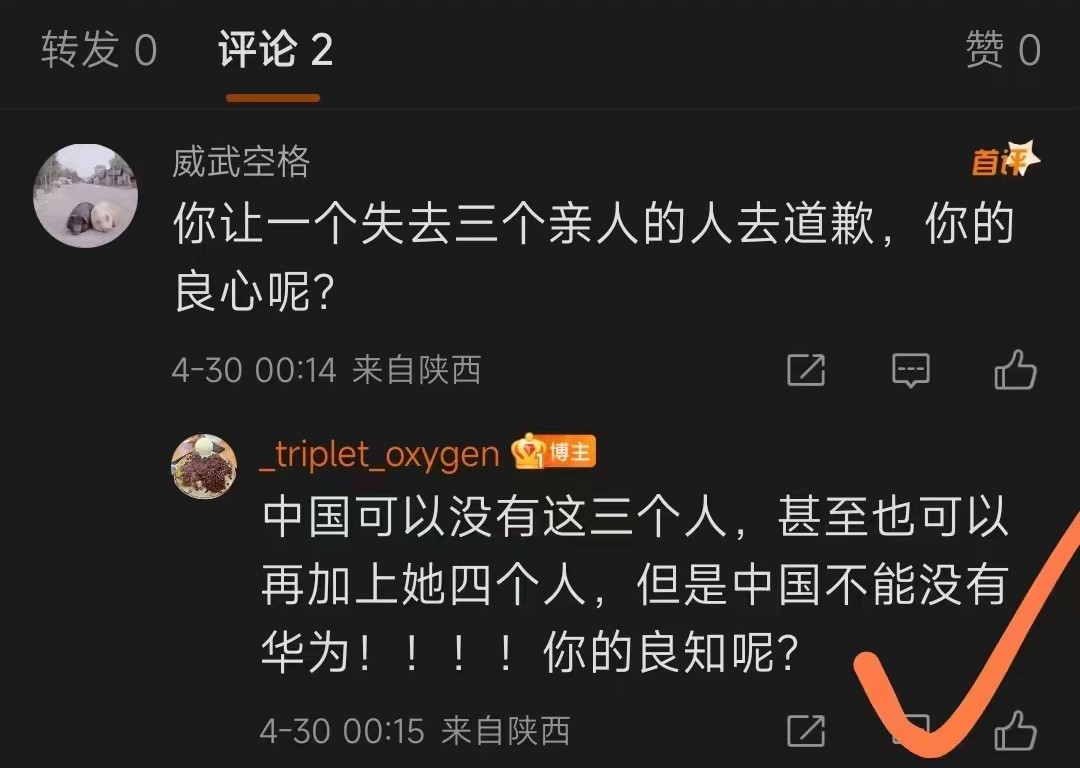

当有人质问:“你让一个失去三个亲人的人去道歉,你的良心呢?”得到的答复是:“中国可以没有这三个人,甚至也可以再加上她四个人,但是中国不能没有华为!!!!你的良知呢?”

但凡持有这种信念的人,大抵都有一颗冷酷的心,因为他们相信只要有必要,个体是应当为大局牺牲的。

当然,你可以说,只是一种虚伪、鸡贼的说辞,因为这些人所要求牺牲的,往往只是他人,轮到自己头上就未必了,“比人更重要”其实是“比他人更重要”。但确实也有人是真诚相信的,只不过那乍看是“爱”,其实是基于“恨”——在那狂热背后,是一种自恨的冲动,他们不尊重他人的价值,是因为他们自己都没把自己当回事。

真正关键的是,这套说法构筑起了一个虚假的二元对立,忘记了那一个个看似渺小的个体,才是所有这些宏大存在的基础。韩国电影《辩护人》里有一句震撼人心的台词:“国家是什么?国家就是我们。”脱离了对一个个具体的人,“爱国”的内涵就被扭曲了。

更深入一层来说,这种信念到底是怎么来的?

在西方,个人权利的确立,源于基督教神学的信念:每个人都是上帝所创造的独特灵魂,即便其父母和世俗统治者也无权压制,“照看灵魂”是教会的根本使命。相比起来,中国社会最基本的单元是“家”,默认最重要的不是个人价值,而是“家”的存续,为此,个体是可被牺牲、可被替代的——死了孩子,再生一个就是,当然,一家人活不下去的时候杀婴、卖女也没什么不可以。

在传统中国文化中,个人价值并不体现在其自身的独特性上,而是有功于这一集体,这样才能得到肯定。实际上,许多中国父母之所以理直气壮地斥责未婚的子女“自私”,说到底,其立论基础就在这里:确保血脉延续,比你自己的意愿和感受重要得多,管你什么理由,你不婚不育就是只顾自己,忘了身为家族一员更重要的本分和职责。

这种文化取向注重的是生存主义(survivalism),并且是集体的存续,至于身在其中的个体想被人当人看,那与其说是基本权利,不如说是一种奢侈品、一种特权,一种罕见的待遇。

金庸小说《雪山飞狐》里,平阿四初见胡一刀就对他感激不已,因为他在人生中第一次被人当人看:

人人叫我癞痢头阿四,轻我贱我,胡大爷却叫我“小兄弟”,一定要我叫他大哥。我平阿四一生受人呼来喝去,胡大爷却跟我说,世人并无高低,在老天爷眼中看来,人人都是一般。我听了这番话,就似一个盲了十几年眼的瞎子,忽然间见到了光明。我遇到胡大爷只不过一天,心中就将他当作了亲人,敬他爱他,便如是我亲生爹娘一般。

在这样的社会里,普通人遭轻贱是常态,甚至对家长来说,只有“贱”才好养活,所以民间盛行给孩子取“狗剩”之类的贱名,只盼不用费多大心思就能养大。别看现在已经多么现代化,一遇到什么事,我们社会还是会迅速打回原形:多的是人会觉得,怎么就你要求那么多?能活着就不错了。

多年前,金星曾询问专家,为什么食品安全问题那么难以解决?得到的答复很直截了当:因为中国社会一向最在意的是“吃饱”,至于“吃得安全不安全根本不是重大的事儿”——那是吃饱了以后才关心的事。

也就是说,要“把人当人”,首先取决于怎么看待“人”:如果把人只是看作大集体中无足轻重的一个单元,那就别指望你的个人诉求能得到满足,别说是食品安全了,就连你的小命都不重要。

多年前,科幻作家刘慈欣在和科学史学者江晓原的对话中提出一个假设:如果到了世界末日,只剩他俩和现场的主持人,“我们三人携带着人类文明的一切,而我们必须吃了她才能够生存下去,你吃吗?”江晓原说,他肯定不会吃,因为吃人意味着失去人性。刘慈欣则说:你不吃她,就等于不负责任地任由人类文明湮灭了,“只有现在选择不人性,将来人性才有可能得到机会重新萌发”。

可能他自以为深刻,是超道德的,却无意中流露出对人的极端蔑视:以某种更高的名义(“人类文明的延续”),可以做出灭绝人性的可怕举动。这恰恰就是罗翔所说的,忽视了对人的尊重,任何恐怖的事都有可能发生。

如果人类文明要这样才能延续,那这样的文明,就让它灭亡好了。