鲁迅之无我

1936年10月18日,鲁迅在他的最后一篇日记里,只写下“星期”两个字。第二天凌晨五点多,他因肺病造成心衰去世。

在《黄金时代》里,萧红和萧军去看鲁迅,电影里的他,很虚弱的样子。但他自己的日记里,除了记录打针吃药之外,几乎看不出来这个人正在生着要命的病。工作照做,来信照回,甚至还时不时带“海婴”去看病,和“广平”去看电影。直到死,也没提过死。他大概还是喜欢扮硬汉,即便在日记里,也不肯显得软弱。

鲁迅曾经和二弟很好,来往密切,但是闹翻之后,绝口不提。他的二十四年记录里,提到朱安的次数,我印象里也只有搬家一次。他不可能不常常想起这两个人。中秋夜和三弟一家吃饭时,难道不曾有一念闪过当年二弟?周海婴出生,亲朋好友前来道贺,老来得子,欣慰之余,难道不曾一念闪过孤苦伶仃的朱安?

他又不是没心。他大概只是死硬。他和许广平的信里,也没有多少热络的私房话。虽然对中国人的毛病似乎看得很真切,但身处其中,他大概也还脱不开某些典型中国男人的形象。比如作为父亲,爱儿子,大概也只会“如山”样的沉重吧?

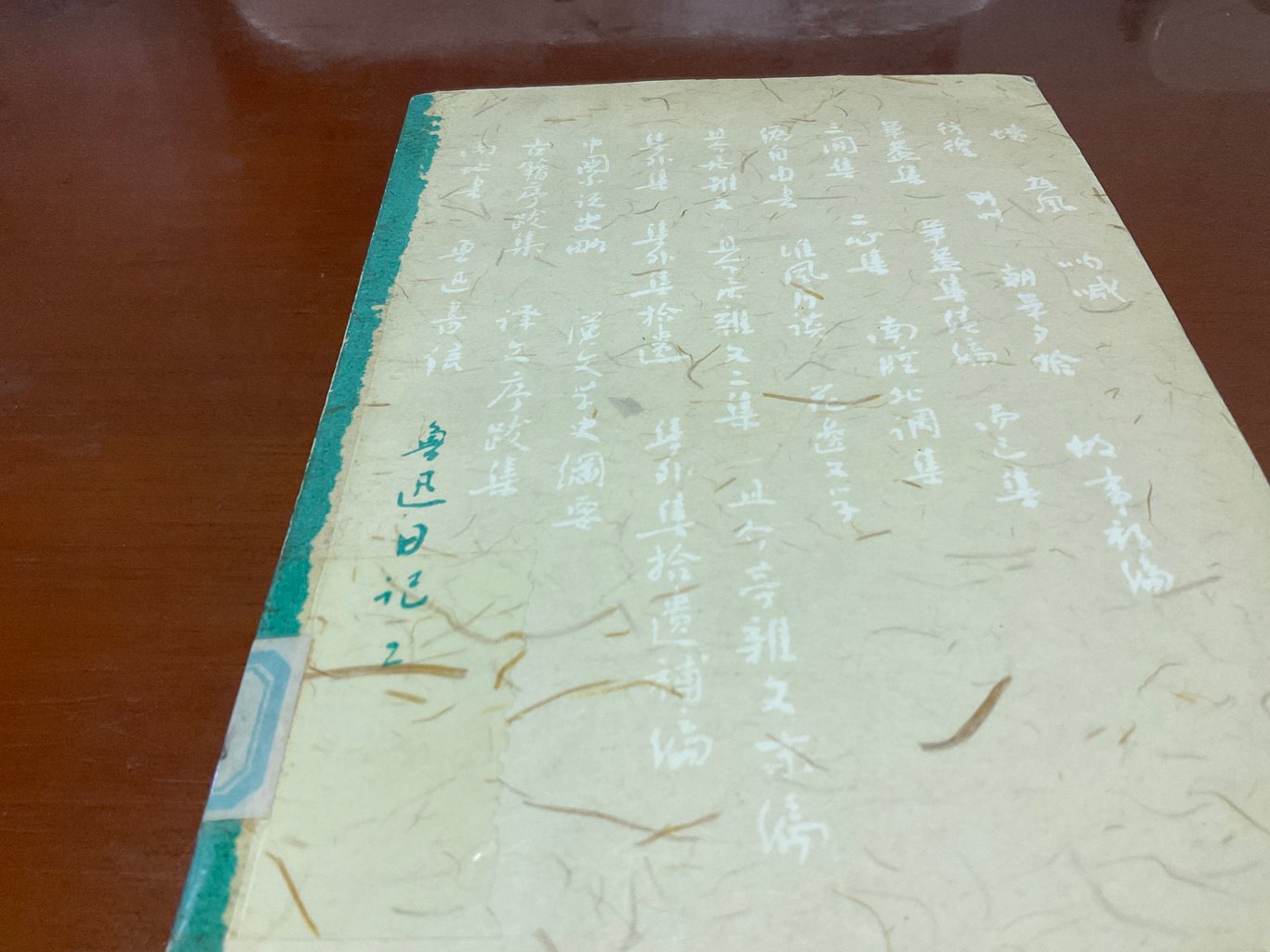

鲁迅日记,很少抒情,甚至极少表达对事情的看法。这一点,和小津日记很像。俩人都只拿日记本当账本用的感觉,鲁迅记录书信往来,小津记录行程。也因而,他们俩的日记,都不是我爱读的那种。还有个共同点,俩人日记中都没有“我”。说话人省略第一人称代词是日语的习惯,不知道鲁迅是不是受此影响,也或者,其实是日语受中国话的影响?当代中国人,没有日本人那么极致,但也是个羞于说“我”的民族。不信你去看奥运会cctv的赛后采访,运动员那怕得了金牌,也通常只说“自己”,而不是“我”怎么怎么样。

我很好奇,没有“我”,只是语言习惯,还是说,在他的潜意识中,“我”做为个体,压根不重要?所以他写那么多“我们”、“他们”,却甚少写“我”?

我的最后一篇日记会写几个字呢?

本来想学鲁迅,也试试看省略“我”字会怎样,但发现上面那句,没我就不行。太关注自我,这“我”就挥之不去。