澳門學校變「空城」?少子化危機深度剖析|澳門教育系列(一)

作者:藝康(教育工作者)

當少子化成為不可逆的潮流,課室裡那些尚未坐滿的椅子,也許早已不只是統計數字,而是我們集體難以迴避的未來。

閱讀本文後你將獲得以下資訊:

澳門低出生率問題究竟有多嚴重?

國際數據對本地議題能帶來哪些啟發?

教育界正經歷怎樣的衝擊?

學者如何看待這場變局?

序幕

少子化(Sub-replacement fertility/Low fertility)作為全球共同面對的問題,短期內難有大幅改善。今年,澳門各大媒體對此議題表現出更強烈的關注,而在特首上任後,一系列鼓勵生育的政策陸續出台,也從側面反映出事態嚴重。

數年前,筆者曾撰寫〈生育的數字密碼〉,從全球視野概述此問題;其後亦於報刊陸續發表〈澳門人口會成為議題嗎?〉、〈出生率與家庭教養〉及〈從人口變化看課程改革〉等文章,預告人口議題在治理層面的重要性變化、澳門新生代心態的轉換,與各國因應的具體策略。有興趣的讀者可延伸閱讀拙作。篇幅考量,本文將盡量避免與先前內容重疊。

作為教育系列的首篇文章,本文將聚焦以下面向展開:問題為何(定義 Definition)、有何證據(Evidence)、可能處理方式與策略(Strategy),以及背後的思考理由(證成 Justification),簡稱為DESJ,作為系列文章的首篇,本篇將率先探討少子化對學校帶來的衝擊。

實際情況

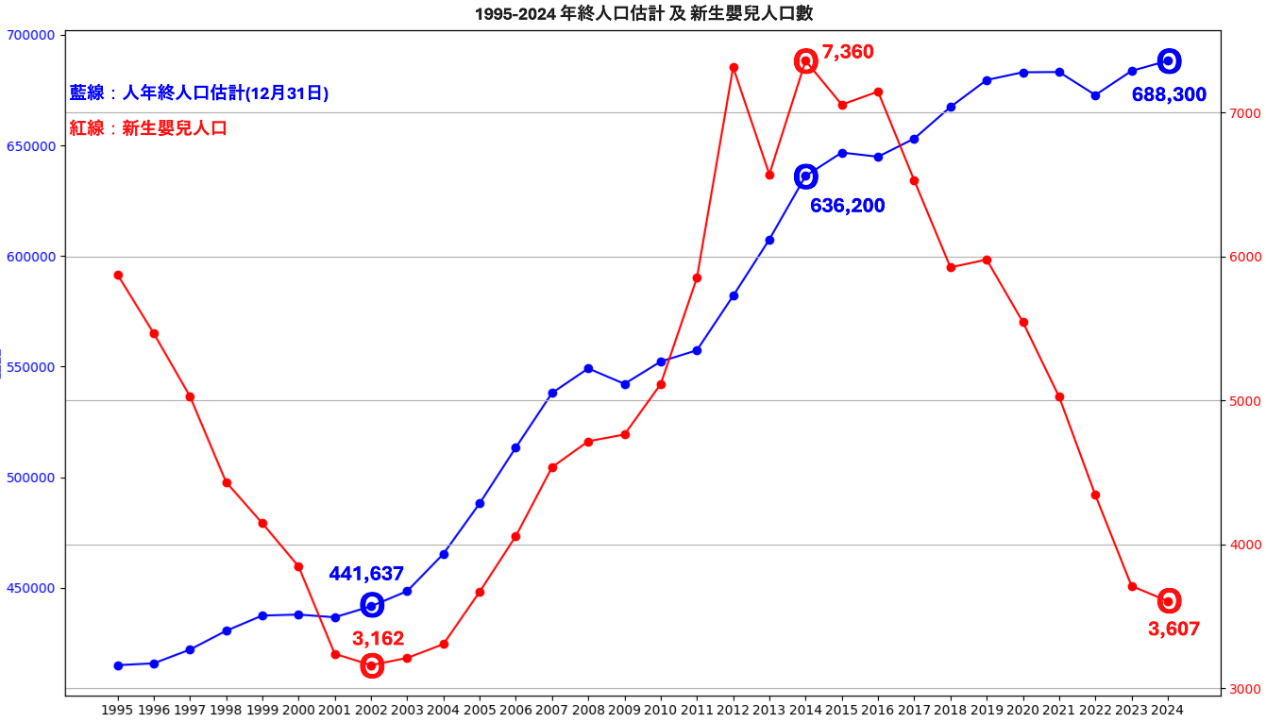

除了統計局公布的人口總數外,社工局設立的「澳門兒童數據資料庫」平台亦定期發佈相關統計,如出生率、新生嬰兒數、本地人口及生育率等。若能將年終人口估算與新生嬰兒人數兩組資料加以對照,將有助於更宏觀地掌握澳門人口結構的實際變化。以下為筆者整理自 1995 至 2024 年間的新生嬰兒統計概況:

本圖呈現出以下幾項重要訊息:1995 至 2003 年間,新生嬰兒人數呈持續下滑趨勢,從 5,876 人降至 3,162 人,為近 30 年來的最低點;而在 2004 至 2012 年間,出生人數出現回升並伴隨波動,於 2012 年及 2014 年達至高峰,其中 2014 年錄得 7,360 人。自 2016 年起,新生嬰兒人數再度下跌,至 2024 年減至僅 3,607 人,約為高峰時期一半。

將年終人口與新生嬰兒數據同期對照,可呈現出增減幅度與相對比例。2011年至2016 年期間出生人數增幅尤為明顯,顯示當年新生人口增長速度高於總人口增長。然而,自 2016 年後,出生人數明顯減少,尤其自 2020 年以來,跌幅進一步加劇。與總人口持續穩定上升形成對比,出生人口的減少更顯劇烈,兩者差距日益擴大,反映出生率持續走低的趨勢。

這些數字相較於僅觀察新生嬰兒人數,能更具體地揭示少子化問題的嚴重程度。不過,新生嬰兒減少主要反映的是原居住人口的生育下降;從國際經驗觀之,不少國家或地方透過吸引移民、引進青年勞動力等方式進行人口補充,亦是全球普遍採用以應對人口萎縮的策略之一,但會引發社會爭議,而關於政府人口策略非本文關注重點。

接下來,我們將視野轉往國際數據,探索全球經驗如何帶來啟發。

國際數據背後

借用前行政法務司司長辦公室顧問朱林先生於 2021 年在《行政》一文所述:「在履行國際公約方面,立法實施公約始終佔據極為重要的角色。」因此,定期向國際組織匯報澳門落實相關國際公約的情況,實為必要義務。

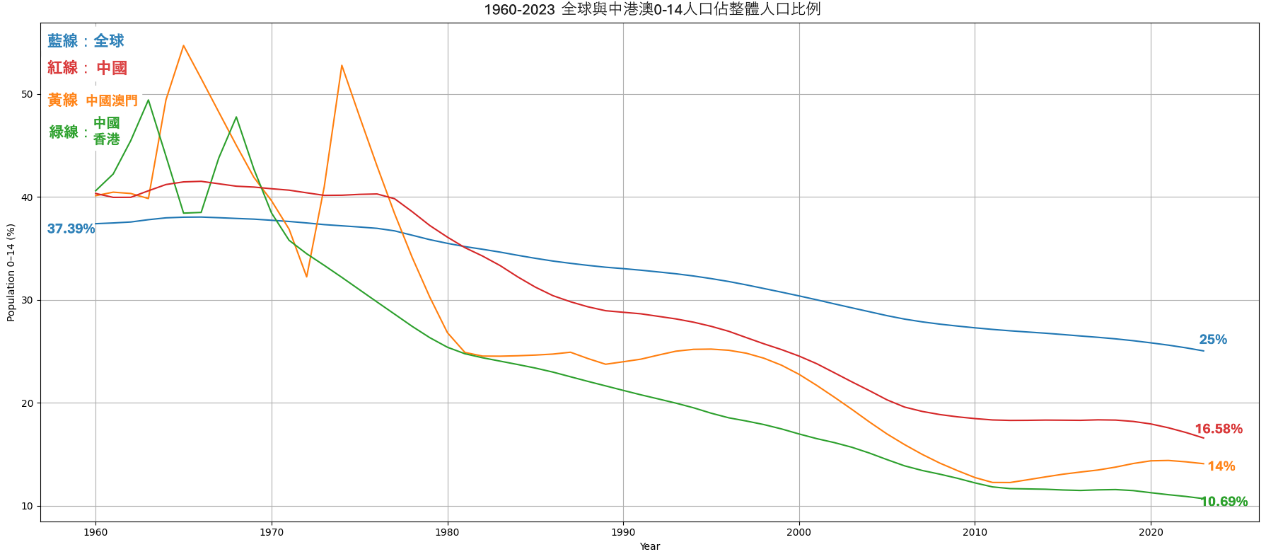

關於人口議題,澳門自 1960 年起便向世界銀行提供 0 至 14 歲兒童人口佔整體人口比例的資料。中港澳皆有提交相關數據,下圖整理了三地與全球的歷年統計,有助我們從國際視野觀察澳門的人口趨勢:

如圖所示,澳門 0–14 歲人口的比例最高出現在 1966 年,逾 50%,此數值背後的歷史因素非本文論述重點,暫不展開分析。值得留意的是,自 2003 年起,該比例首次跌破 20%;而自 2008 年起降至 14% 以下,並一直維持在 12% 至 14% 之間。與此同時,香港的兒童人口比例變化與澳門幾乎同步,且長期顯著低於國家平均值。

中國自 2006 年跌破 20% 後一直徘徊於相同水平,近五年進一步下滑,2023 年的最新公布值為 16.58%,創歷史新低。由此可見,少子化壓力對全國而言已迫在眉睫。

作為全球性現象,亞洲地區的低出生率狀況趨同,而歐洲則較早展開對應策略。相關統計與措施,筆者已於過去文章中詳述,為免重複,此處僅節錄一段重點論述,供讀者參考:

從各地經驗得知,只是基本的生活與教育資助與出生補貼…甚至強如新加坡推出居住補助,出生率依舊沒有顯著改變..…年青父母考量的不只是生育津貼,更包括子女成長、生活質素與發展空間,除此以外,父母也會慎重考量養育子女後的生活品質能否維持。相較於過往的世代,要生活而不是單純的生存是最大的轉變,這是所有發達國家或地區必然出現的現象,父母追求的不只是讓子女活著,更是活得有生活品味,與此同時也希望下一代可以有比自己更好的生活質素。若低出生率的應對政策沒有覺察到這種差異,恐怕再多的支援也難以收到成效。

值得注意的是,基於國際機構對義務教育年齡的關注,統計多止於 14 歲以下。然而,澳門義務教育政策早已遠超此年齡層。因此,過往常引用的「毛入學率」在本議題上,已不再具太多的參考價值。

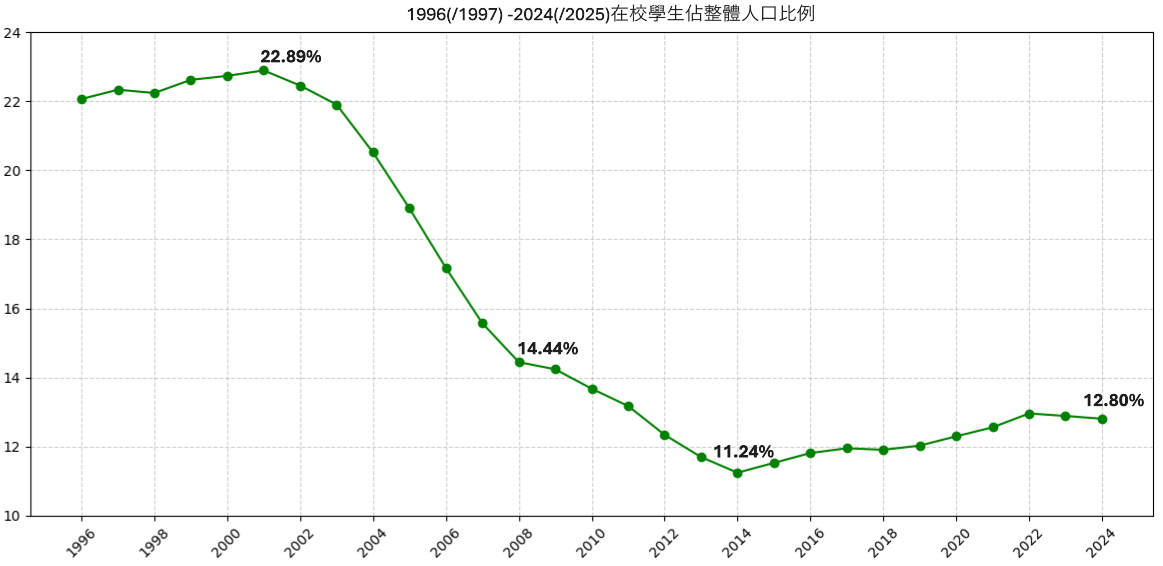

因此,若要了解學生數量對澳門總人口的實質比例,則可比對教青局公布之學年在學人數,與統計局公布的年終人口估算值。雖然學生人數為學年統計、人口數則以年末為單位作估算,數據上存在誤差,但在統計技術上屬可接受範圍,足以反映整體趨勢,筆者重新梳理有關數字如下:

此圖呈現 1996 至 2024 年間,在學學生佔總人口比例的變化。整體趨勢呈現逐年下降,從 1996 年約 22% 降至 2024 年的約 12.8%。1996–2002 年間,比例長期維持於 20% 以上,可視為高峰期;而自 2003 年起開始出現轉折,近年則穩定於 12% 左右,僅有小幅波動。

由此可見,當前面對的少子化並非突發,而是「早有先兆」;今日所見,只是過去十多年積累後的結果顯現。

教育界正經歷的衝擊

隨著入學兒童人數減少,最直觀的結果自然是學生人數減少,學校面臨「殺校」的風險。相較於這一顯而易見的推論,更值得深入探討的是:不同類型的學校是否會受到相同程度的影響?

關於政府現行政策的成效評估並非本文重點,故此僅簡要補充:相較於香港以學額管理邏輯應對學生人數下滑,澳門較少以「殺校」作為處理生源不足的手段;但這並不代表學校不會被自然淘汰。例如在2005/2006學年,全澳共有86所學校,而至今已減少至76所,可見學校數目亦隨人口變動有所調整。

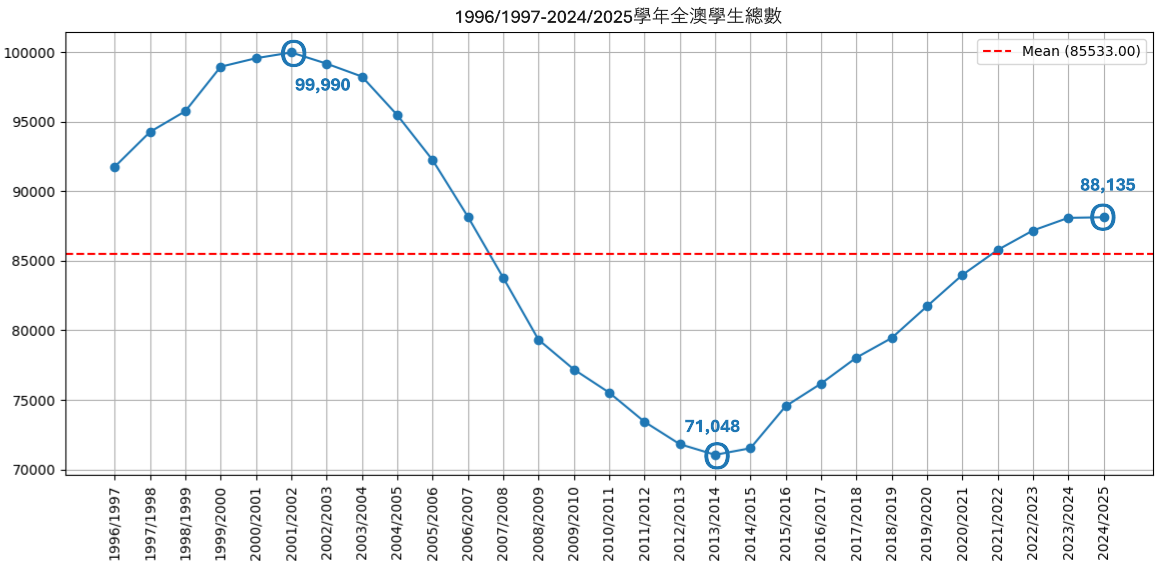

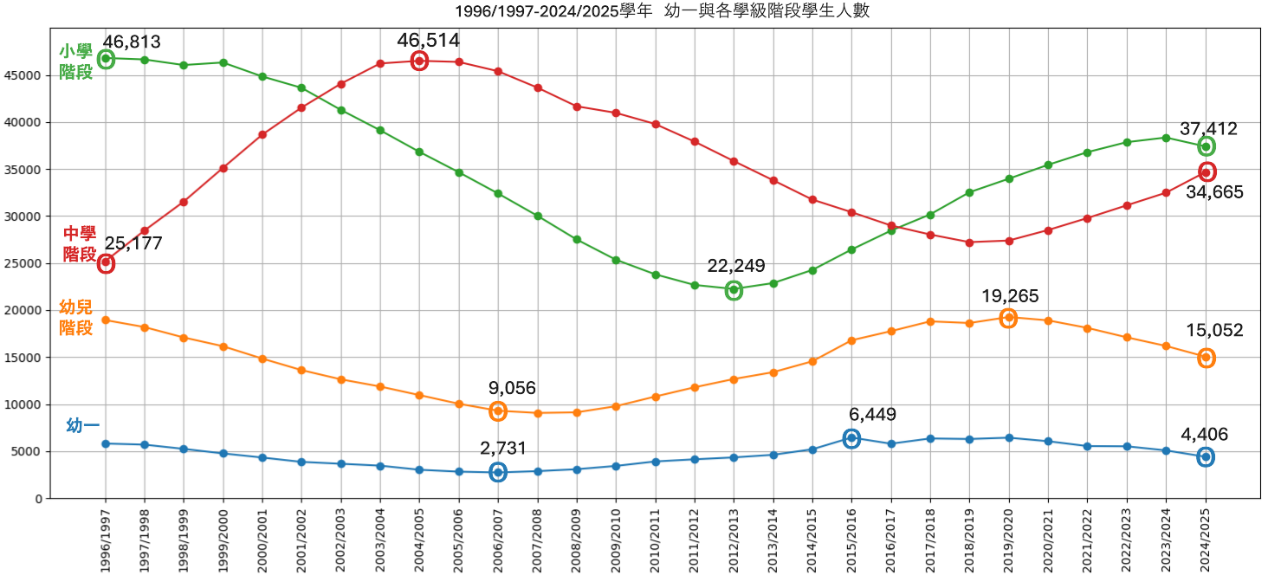

回到正題,首先從整體學生人數進行分析。以下為1996/1997學年至2024/2025學年之間,澳門學生人數變化的整理與趨勢觀察:

從上圖可觀察到,澳門學生人口變動幅度相當顯著。最高峰出現在2001/2002學年,接近10萬人;而最低點則為2013/2014學年,僅約71,000人。

歷年學生總數的平均線約為85,000人,近四個學年的人數皆在平均線附近徘徊,顯示出學生總體人數已與近20多年的平均值接近。若進一步按學級進行逐年追蹤,將有助於更清晰掌握各教育階段的變化趨勢與潛在的轉折點。

如圖所示,幼一學生人數相較於高峰期減少約2,000人,目前的幼一學生人數大致與2000/2001學年及2012/2013學年相近;而整體幼兒教育階段的學生人數則較高峰期少約4,000人,雖仍遠高於歷史最低點,但已連續五個學年出現人數下滑。

小學階段的人數從數據觀察似有回升跡象,但這主要源於早年幼兒階段出現的短暫「人口紅利」所導致的延後效應;類似的情況亦見於中學階段。值得關注的是,小學與中學階段均有可能在下一個學年出現人口學所指的轉折點(turning point / demographic turning point),即進入持續下滑的新階段,小學階段很可能將繼幼兒階段後,經歷數年的學生人數下降趨勢。

釐清教育階段的人口變化後,下一個需要探討的問題便是:哪些類型的學校將最受影響?

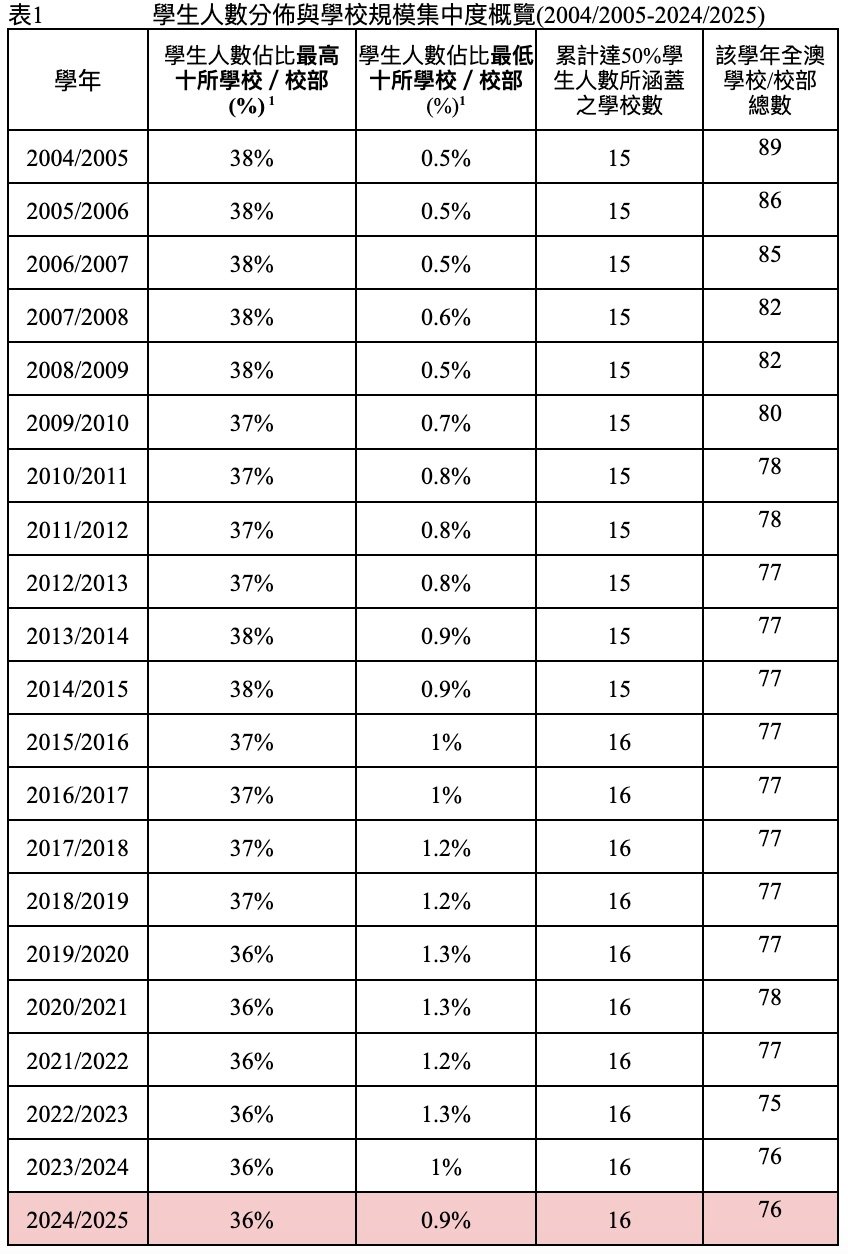

與政府部門定期公布的總體數據相比,若能以學校為單位進行分析,將有助於更細緻地理解人口變化對學校層面的實際影響。如下表所示,我們將可看見人口結構變動對學校規模的具體影響。

如上表所示,近20年來,學生人數佔比最高的10所學校/校部,穩定地佔全澳總學生數的36%至38%,佔比並未因少子化影響而明顯改變;此外,約15至16所學校已涵蓋全澳近一半學生人數。

值得關注的是,學生人數佔比最低的10所學校/校部,其總體比例不足1%,本年已跌穿此比例。若參照圖4所示的整體學生人數變化,則下滑現象未來可能會延續。根據官方數據,近20年間每學年皆有學校在幼一收生僅為個位數甚至歸零,且該類學校數量有增加之勢。

或許有讀者對具體學校名單感到好奇,但此非本文主旨,且相關資料亦已於官方網站公開,有興趣者可自行查閱。本文更聚焦於背後現象的趨勢與解釋:數據顯示,少子化對澳門教育的衝擊顯而易見,惟各校受影響程度不一。以規模而論,小型學校所面臨的衝擊有可能會加劇;至於介乎最大與最小規模之間的學校,由於狀況較為複雜,將於本系列後續文章中詳加分析。

學者之言

作為一項全球性的現象,人口變化對教育問題的影響早自1970年代已受到學界廣泛關注,尤以配合人力資源理論的發展潮流為甚。若追本溯源,則法國學者 Achille Guillard(1799–1876)可視為該領域的奠基人物之一,更著有 Démographie 一書。

當代最具國際聲望的人口教育學者之一,為法國的 Yves Charbit。他曾協助聯合國針對亞洲三國面對人口與教育的政策進行研究,筆者在過去文章中已有簡要介紹,便不再重複有關內容,以下僅列出其項關鍵觀察:

教育與生育率的結構性關係:隨著女性教育水平提升,出生率下降幾乎是全球定律,僅有極少數國家例外。Charbit 指出,高學歷女性雖然生育率較低,但其所育兒童通常在健康、照顧、資源支持等層面獲得更佳的保障,也意味這些高學歷水平的未來人母,也對社會作出同樣的期許與要求。

資源配置的重要性:教育體系應根據人口結構作調整,而非一成不變,重新調整學前與小學教育的人力資源,以防資源錯置;此外,讓就業人口自然減少,並非解決問題的好方法。

教師專業發展與政治風險:提升教師培訓與其教學能力是必須的,但需考量當教師群體被視為壓力團體時,政策將不再聚焦於教育,而轉向為政治角力。

第二位介紹的學者是來自牛津大學的 Sarah Harper,她的研究聚焦於低出生率與死亡年齡延後所帶來的社會挑戰。她指出,這一轉變至少涉及三項關鍵議題:其一,經濟層面,人口結構的變動將直接影響教育資源的配置與就業市場的機會分佈;其二,健康照護與教育政策之間的交疊與競爭,將加劇公共資源配置上的壓力;其三,亦最具爭議的,為世代之間資源分配的公平性問題。當公共資源有限,如何在保障中老年人-即為社會(已)作出貢獻的一代-基本權益的同時,亦能滿足新世代-作為未來社會承擔者-的發展需求,將成為教育與社會政策制定中的核心張力所在。

篇幅所限,最後一位介紹是周仲高教授,現任廣東省社會科學院人才發展研究中心副主任,著有《教育人口學》一書,並長期關注中國區域性教育與人口變遷問題。其於2014年發表〈大學生就業困境:形成機理與應對策略〉一文,指出當前高等教育體系存在「數量超載、質量下降與結構失衡」三重問題,需透過政策頂層設計、部門協同與推動青年自主創業等手段予以回應。

值得一提的是,周教授亦長期關心粵港澳大灣區的人才政策議題,重視人口規劃如何作為教育政策設計的核心驅動因素,與鄞益奮教授與陳子夏先生於2023發表高等教育的研究可作互補參照,提供另一種角度。

本文透過梳理政府與國際組織所公布的數據,旨在為讀者提供一個較為清晰與完整視角,了解澳門教育在少子化浪潮下所面臨的挑戰。在學生人數的持續下滑,加上 AI 技術的迅猛發展,是否意味未來學子將難以投身這「夕陽行業」?

從歷年教師人數與學校編制的變化來看,這種說法恐怕要打上問號。下一篇文章,筆者將帶領讀者—特別是有志投身教育界的年青人—從實際數字出發,看看澳門學校人事配置背後的真實風貌。

#文章篇數:2️⃣4️⃣8️⃣

👉 成為免費爐友,郵件收取最新文章