古建筑保育在日本:何为“新生”?从旧肌体内部的自我生长与表达

所谓“修旧如旧,建新如故”,如此便做到了。百年古建的存在感无需解释,它在那,就是表达。

建筑在日本,已不是囿于单体建物和个别社区,而是意味着被充分设计的城市空间,和以之为“容器”的精致视觉消费。或者说,先于“土建”,它首先是一个“文化”的概念。

写在前面

尽管建筑在日本是古已有之——最古老的寺院法隆寺建于公元七世纪(距今1300年的),但作为近代学术之林的一门学科,“日本建筑”的确立基本与日本国民国家的建构同步。1894(明治二十七)年,明治建筑大师、建筑史学者伊东忠太最初将英语的“architecture”译成“建筑”,自此,日本才有了西方意义上的建筑学和建筑师。

经过从明治到大正那场疾风骤雨般的西化运动,日本消化吸收了从古罗马万神殿以降西方所有的建筑样式,补齐了落下的功课,并创造了基于和洋折衷的“日特主义”建筑风格——帝冠样式。都市建设方面,1923(大正十二)年9月的关东大地震成为分水岭,在那之后,前台湾殖民长官、东京市长后藤新平主导并推进了因预算一扩再扩而被时论揶揄为“大包袱皮”的帝都复兴计划,仅用七年时间,便将古老的帝都重建成一座与时俱进的现代化大都会。乃至百年后的东京,虽历经战前、战后几轮城市化,及战时空袭和自然灾害的重创,却仍未脱当初复兴计划所厘定的骨架。

二十世纪初叶,日本的建筑领域开始受到现代主义思潮辐射,建筑界也卷入意识形态的漩涡,从战前的“国体主义”到战后“新陈代谢”运动,各种论战此起彼伏,于不同历史时期,声浪有大有小,但至今未见止息。仅在过去五年,便爆发过围绕新国立竞技场建设方案和明治神宫外苑再开发问题的两场争论,后者更升级为一场旷日持久的市民抗议活动。

在日本城市的街头,我们确实可过眼一部建筑史,而且不靠图录和建筑模型,是可触摸、可消费的实物版。

与此同时,不仅作为单纯物理空间,更作为一种承载生活的容器,日本建筑一路回应了现代主义对未来的想象及人类生活的愿景——从勒·柯布西耶(Le Corbusier,1887-1965)提出的“300万人口现代都市”和“瓦赞计划”(Plan Voisin),到英国社会活动家艾比尼泽·霍华德倡导的“田园城市”、意大利的“未来派”,再到西班牙工程师索里亚·马塔梦想的“带状城市”,直到21世纪20年代,以东京麻布台Hills和虎之门Hills为代表的“垂直城市”。建筑在日本,已不是囿于单体建物和个别社区的概念,而意味着被充分设计的城市空间,和以之为“容器”的精致视觉消费;或者说,先于“土建”,它首先是一个“文化”的概念。

当你漫步在东京的表参道、六本木、代官山的街头,有种置身于巨无霸级建筑试验场的幻觉:随着视野中一幢幢公建渐次后退,整部建筑史依时间线浮现。且每一栋建物,无论其规模大小,筑年早晚,哪怕只是一座清水混凝土外立面的建筑,也都打理得通体整饬,光可鉴人,无不透着美轮美奂,令人禁不住想走到近前去看建物上的铭牌,确认设计师、施工商和竣工年月等细节。

不夸张地说,在日本城市的街头,我们确实可过眼一部建筑史,而且不靠图录和建筑模型,是可触摸、可消费的实物版。神保町有一类艺术系旧书店,可按英文字母或片假名的排序,将某位艺术家或摄影大师的画册、摄影集、传记和展览图录等出版物一网打尽,像是实物版的藏书目录。我总觉得,分布于日本大中城市里的大小建物,像极了实物版的宝藏建筑图录。不过,为区分那种将分布于全国各地不同时期的名古建“移筑”至某地以集中陈列的建物公园(或曰建筑博物馆,日本有多所),我们权且将所谓“实物版宝藏建筑图录”看作是一囫囵个的建筑田野,它足够大。那些重要的历史建物多邻近城市中心,交通便捷,只要你有足够的时间、体力和交通费,尽可一一打卡。

由于关东大地震、东京大空袭和战后经济发展、城市开发,及建物本身的老朽化等多重复杂成因,在日本,绝大多数历史性建物消失了,保存下来的只是一小部分。

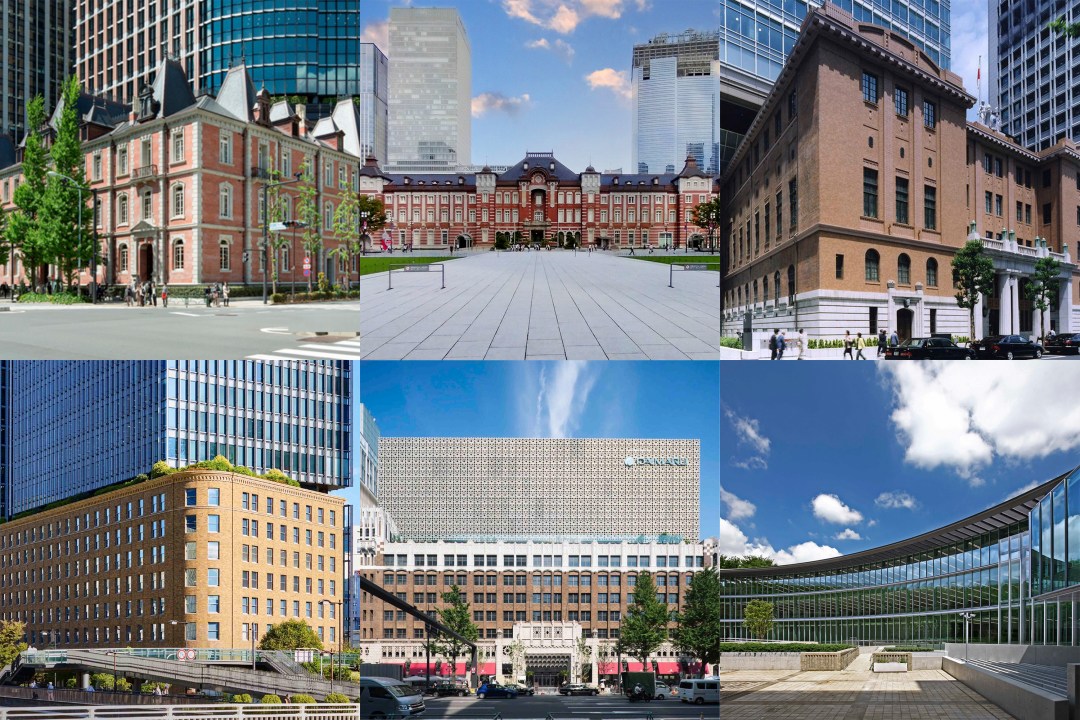

林林总总的建筑“碑林”中,我个人最看重的一类,是明治后期到昭和初年,由从国外学成归来的日本建筑师或日本政府招聘的欧美建筑师设计的西式建筑。典型者,如东京站丸之内红砖大楼的设计者辰野金吾(1854-1919)和旧帝国饭店的设计者弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright,1869-1959),无一不是大师中的大师。大正时代是日本史上最西化的时期,连所谓“大正浪漫”、“大正民主主义”等形容彼时时代空气的说法,都带一股黄油味。我们今天在东京、横滨、京都、大阪等日本一线城市看到的诸多国宝级洋馆,多是那个时代的建造。

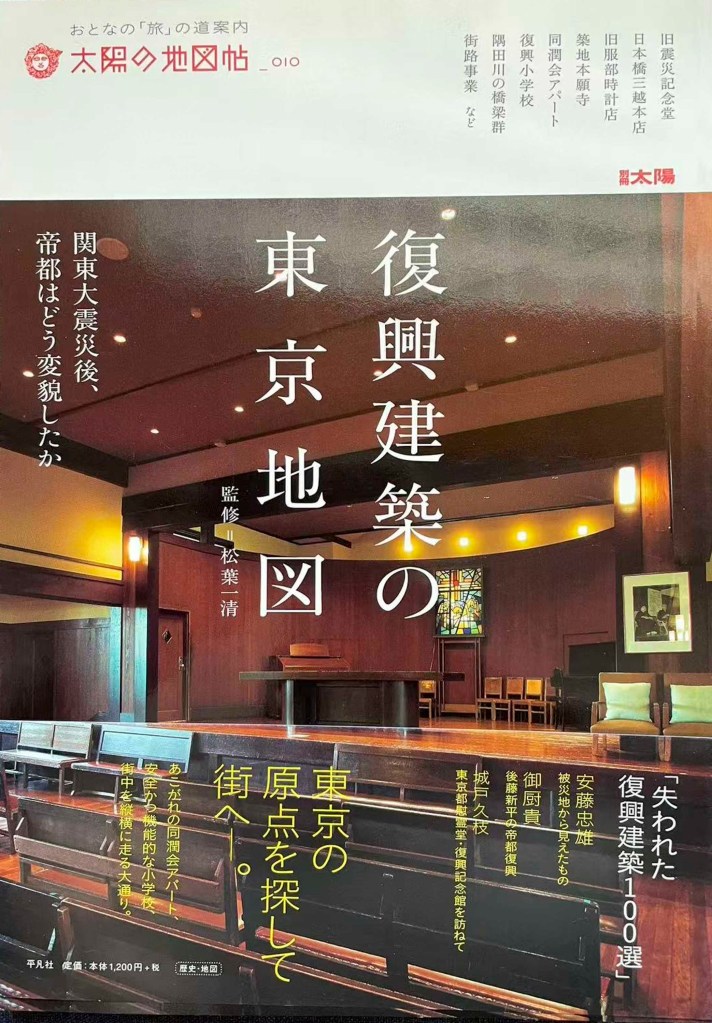

毋庸讳言,由于关东大地震、东京大空袭和战后经济发展、城市开发,以及建物本身的老朽化等多重复杂的成因,绝大多数历史性建物消失了,保存下来的只是一小部分。我的案头有一本多年前由平凡社出版的MOOK《复兴建筑的东京地图》(復興建築の東京地図),是对百年前帝都复兴计划中建造的、曾装点过大东京天际线的历史建筑群的视觉再现,也是一种建筑史研究。

书末有一式表格“消逝的复兴建筑100选”(失われた復興建築100選),附有建物的档案(包括建筑名称、地点、竣工时间和设计者等基本信息)并当时的历史照片。我常翻阅那份材料,喜欢看那些古典主义、现代主义、装饰风格、分离派,抑或是和洋折衷的建物的“身份证照”,诠索那些曾经声名显赫的建筑师,然后凭借自己对东京城市地理的有限知识,脑补出一幅那个街区曩昔的视觉镜像⋯⋯在多少有些类似AI的智力游戏中,体味历史的沧桑,并试图思考被建筑所定义的文化空间的意味。

丸之內的两种美学:“复原”红宝石

留英出身的建筑大师辰野金吾设计的车站大楼,在十八世纪安妮女王风格的基础上,融合了维多利亚风格的元素,是辰野这位不世出的“调酒师”按自己的口味调制的佳酿,完美凸显了大正时代纯正的洋范儿美学。

客观地说,东京的城市规划和改造,也曾长期受制于预算的瓶颈、技术的限制和法律的捆绑。以被称为“日本的玄关”的东京站丸之内地区的改造规划为例,留英出身的建筑大师辰野金吾设计的车站大楼,高三层,总长335米,在十八世纪安妮女王风格的基础上,融合了维多利亚风格的元素,是辰野这位不世出的“调酒师”按自己的口味调制的佳酿,完美凸显了大正时代纯正的洋范儿美学。

大楼1914(大正三)年竣工,已有逾110年的历史。因了在那个时代相当超前的结构设计,这座巍峨庄严的红砖铁骨建筑历经关东大地震都完好无损,可还是在太平洋战争后期的空袭中受到重创,建物的钟楼穹顶和三层部分遭严重破坏。按说以战后日本——特别是经过高增长期,已坐成世界第二大经济体的实力,对这座公建早就该复原,可偏偏未能提上议事日程。只是在战后复兴中做了有限的修复,便将三层无期限封闭,仅以一二两层投入使用,一用就是60年,以至于很多日本人都以为东京站原本就是二层建物。

直到2003年,东京站大楼被指定为国家重要文化财,才启动车站的复原工程。历经十年的修复,于2013(平成二十五)年——车站落成100周年之际竣工。其间,JR东日本公司从全国征调各种能工巧匠,驰援东京,投入人力不计其数,甚至不计成本。如今,这座集百货店、超一流画廊、音乐厅、顶级酒店和米其林餐厅、奢侈品店于一体的车站大楼,照例以低奢的老钱风,扼守着“日本的玄关”,沉静持重,不舍昼夜。

位于车站大楼西侧马场先通路口的三菱一号馆美术馆,代表丸之内改造规划的另一种范式。在明治时代,马场先通是通往皇居的必由之路。从地方行幸而归的天皇或皇族,走出东京站,乘马车回皇居时,会在站前步道和马场先通的交叉口,看到一座红砖洋楼,那就是三菱一号馆,即三菱株式会社的办公楼。设计师是英国人乔赛亚·康德(Josiah Conder,1852-1920),明治政府延聘的外国专家,正式头衔是工部省营缮局顾问,实际上是御用建筑师。

康德有不少在日本建筑史,甚至日本近代史上留名的作品,是某些历史事件发生的舞台,如鹿鸣馆和岩崎邸洋馆(三菱财阀创始人岩崎久弥的公馆)等,他被尊为“日本现代建筑之父”,辰野金吾也是他的弟子。1894年竣工的三菱一号馆,是一幢三层小楼,红砖白石老虎窗,纯正的安妮女王风建筑。从远处看,像一颗硕大的红宝石,镶嵌在街角,因而那条小街被称为“伦敦街”(一丁倫敦)。

红宝石“解体”时,建筑师在勘查中确保所有结构的图纸和照片,包括门框、楼梯栏杆、窗棱、壁炉等细节;工人又保留、封存绝大部分部材,甚至装饰壁炉的马赛克。“重建“結果相當於对老洋馆的一次3D打印——原版木石混合结构升级为现代钢混结构,并附上免震功能。

正是“红宝石”落成的那一年,一代宗师伊东忠太将英语“architecture”的和译从一度颇流行的“造家”,确定为“建筑”,从此在日本语中固化下来,又在所谓中日关系的“黄金十年”(美国学者任达语,指1898-1907的时段)中反哺中文,成为汉语词。今天,“造家”这个比较强调技术义涵的说法已成死语,而比较综合且多少偏艺术义涵的“建筑”则独行天下,甚至盖过了另一个近义词“土建”。

1968年,因此建物日益老朽化,出于安全的考量「解体」。但「解体」工程本身就是以「重建」为提前的,「重建」始终是既定方针,只是时机尚未确定。因此,「解体」作业旷日持久,先是建筑师进入现场,对建物内部实施了底掉式的勘察,确保所有结构的图纸、照片,涉及走廊、门框、楼梯栏杆、窗棱、壁炉等细节。在实施解体作业时,建筑工人又尽可能保留了绝大部分建筑部材,包括外墙红砖、白色石材、灯具、房间的实木地板、楼梯扶手、洗手间的瓷砖和卫具,就连装饰壁炉的马赛克,也全部予以保留、封存。

直到三十五年后的2003年,随着丸之内地区改造规划的推进,三菱一号馆重建工程被提上日程。先是两轮学术研讨,分别在都市计划学会和日本建筑学会进行,为期两年。2006年6月,由发展商三菱地所公示了复原三菱一号馆,复原后的建物将作为美术馆使用的复原计划。2007年2月,复原工程正式开工,于2009年4月竣工。其后,作为顶级美术馆,运营至今。就结果而言,三菱一号馆美术馆几乎是对老洋馆的3D打印,一次版本升级——相当于将原版“红宝石”的木石混合结构升级为现代钢混结构,并附加了免震功能。如此,“红宝石”在消失了近四十年之后,又被重新嵌回了伦敦街。

后退才能看见:“保存·再现”模式的完美兑现

但若后退十几步再仰头,会发现土红色古建后面还耸立着一座超高层现代钢混玻璃结构建物,从后面“抱”住古建。无论从正面还是东西两侧看去,第一时间进入视野的都是古建;抬头切换视角,才能发现大厦。细加研究发现,大厦与古建原是合体的。

过去十六年来,我去三菱一号馆美术馆观展应不下10次。最后一次是今年3月22日下午,我和太太借观比亚兹莱展(異端の奇才 ビアズリー)之机,再次打卡红宝石,在建物内和中庭勾留良久,自以为确认了每一处细节。在店中店购买图录时,接到友人、旅澳沪上收藏家黄伟业先生的微信,得知他已于当天上午观过展,正带着十二分的满足赶往羽田机场,准备当天回墨尔本。我一边翻阅由青幻舍出版的两种封面的图录,一边在心里琢磨,究竟哪些作品入了黄先生的囊中。我深知,黄先生是比亚兹莱作品最重要的藏家之一。

从东京站中央口出来,穿过车站广场,便是行幸通。路口是两座巨构商业综合体,左(西)边丸大厦,右(东)边是新丸大厦,两座梦幻般的智能化大厦仿佛是从北缘镇守着“日本的玄关”。紧挨着新丸大厦,是一幢土红色五层古建,体量也相当大。这就是旧日本工业俱乐部会馆,由横河工务所设计,1920(大正九)年竣工,是日本国内存量极少的十九世纪维也纳分离派风格的建筑。正门玄关的柱廊、浮雕,玄关正上方、五层楼顶上象征大工业时代的矿工和纺织女工的雕塑,古色古香的大门及其繁复的装潢,都是百年前的原装,乍一看不会有任何违和感。

但如果后退十几步,再仰头看,你会发现土红色古建的后面,还耸立着一座超高层现代钢混玻璃结构的建物,就像高大俊朗的青年揽住老父的腰身似的,大厦从后面抱住古建。但是无论你从正面(南),还是东西两侧看去,第一时间进入视野的都是古建。当你抬头、切换视角,你才能发现呈后退的大厦。细加研究才发现,大厦与古建原来是合体的,而且那大厦不是一般的大,是地上30层、塔屋2层、地下4层,高达148.36米的超高层智能化写字楼,业主是三菱UFJ信托银行。

我十年前就知道那座奇特的大厦,且在自己的书里用过一帧建物的照片,可真正作为一个案例来研究,则是疫情之后的事。旧日本工业俱乐部会馆虽然是登录在册的国家有形文化财,但老朽化已相当严重。加上防震性不足、功能性低下等问题,一度达成了“解体重建恐难规避”的结论。后发展商三菱地所接受了由各方面有识之士组成的“日本工业俱乐部会馆历史检讨委员会”的学术建议,大胆采取所谓“保存·再现”的开发方针,保留旧会馆南侧的外观,建物内部的大会堂、大餐厅部分完全保留,通过对玄关到三层的楼梯和大厅内装材料的再利用,来实现内部空间的再现。同时,与作为“外套”的超高层大厦一道,增设免震结构。整个改造工程由大成建设公司负责施工,三年工期,于2003年2月竣工,完美兑现了“保存·再现”的预期,成为二十一世纪之初的明星建筑。

该古建的老朽化已相当严重,一度达成了“解体重建恐难规避”的结论。发展商大胆采取所谓“保存·再现”方针,保留旧会馆南侧外观和内部大会堂等,通过再利用实现内部空间再现;同时又与作为“外套”的超高层大厦一道增设免震结构。

上野图书馆:“新生”是从古建肌体内部自己的生长

差不多同一时期的改造工程,还有位于上野公园内的旧帝国图书馆项目。1897(明治三十)年设立的帝国图书馆,是日本的国立图书馆,其定位是支撑现代国家的“知”的支柱,虽然行政上归口文部省,实际上是独立运营的机构。1947(昭和二十二)年,正式改称国立图书馆。两年后,与在国会新设的国立国会图书馆(National Diet Library,NDL)统合,藏书也被NDL继承,其作为国立图书馆的使命遂告终结。因馆址位于上野,也被称为“上野图书馆”。

帝国图书馆的新馆于甲午战争结束的翌年——1906(明治三十九)年落成。在此之前,新馆建设委员会专程赴美,考察公共图书馆事业,参观了华盛顿的议会图书馆、波士顿公共图书馆和芝加哥的纽贝雷图书馆(Newberry Library)等有代表性的综合图书馆。新馆由久留正道、真水英夫设计,冈田时太郎担任施工监理,是一座虽洋范十足却多少融入了东洋元素的现代砖混建筑。新馆建设最初的目标就是“东方第一的图书馆”,后又经昭和初期的扩建,成为地下两层、地上三层的大型公建,内部各种配套设施齐备,一时风光无两。

彼时常常出入并将图书馆写进小说或随笔中的作家,有芥川龙之介、田山花袋、谷崎润一郎、和辻哲郎。我去参观时,亲眼看见作为馆藏文物陈放在玻璃展柜中的贵宾签到簿上,有犬养毅和“康有为来观”的墨迹。作家中岛京子曾有一部长篇小说《梦见帝国图书馆》(夢見る帝国図書館),写的就是“上野的那座图书馆”的故事,被誉为“日本最初的国立图书馆物语”。

顺便一提。中国学者吴真在其新著《暗斗——一个书生的文化抗战》一书中披露,香港沦陷后,包括日军从香港劫走的两百箱、近五万册图籍在内,全部“虏获图书”由陆军参谋总部转交文部省,再由文部省将这批书运到帝国图书馆,“据统计,当时东京帝国图书馆接收的日军从亚洲各地掠夺图书达到九万五千册”。吴真所指,也是旧帝国图书馆,书中还插入了一帧图书馆外景的照片。理论上,那批图书应该也被NDL接管。

因公园建筑有严格的层高限制,安藤便以外接方式,将一个拱形玻璃盒子从古建的背面“扣”在建物上,同时为合体后的整个建物增设免震功能。所谓“修旧如旧,建新如故”,安藤做到了。

1994(平成六)年,因国家相关法律的修改,作为NDL下辖分支机构的旧帝国图书馆迎来转型的契机。彼时,正值全社会关注并倡导儿童阅读,童书出版的机运空前高涨,绘本大国的码洋景气也盘活了藏身于上野公园深处那座半闲置的百年洋馆。1999年,经“国立国会图书馆法”的修正,旧帝国图书馆变身为国际儿童图书馆,于翌年部分开馆,2002(平成十四)年,实现全面开馆。改造设计由建筑大师安藤忠雄主导,那真是让人开眼的梦幻工程:

原砖混结构整体保存,在建物背面硬是接出一座拱形玻璃栋,将原建物的外墙变成玻璃栋的内墙,原外墙上的白釉墙砖和拱形窗,成为内墙面的装饰。接出的部分,作为贯通整个建物的走廊,而原内墙里面的走廊,则变成图书馆的有效增殖空间。刚为孩子读完绘本的妈妈,将绘本插回书架,再带娃走出阅览室,乘电梯或走楼梯下到一层玻璃走廊,坐在咖啡厅吃起了冰激凌。然后走出咖啡厅,去中庭玩耍。离开时不必回到楼里,从中庭即可直出院门,从上野公园口乘地铁回家。

因为是公园建筑,有严格的层高限制,无法给古建“拔高”,安藤便以外接的方式,将一个拱形玻璃盒子从古建的背面“扣”在建物上,同时为合体后的整个建物增设免震功能。所谓“修旧如旧,建新如故”,安藤做到了。通过这样的改造,百年洋馆被赋予新的生命。而更妙的是,这种新生就像是从古建的肌体内部自己长出来似的,连墙面、灯具、硬木地板、楼梯栏杆、古旧厚重的门窗,连门窗上原装的五金配件都一个不缺,且严丝合缝、扭转灵活。尽管那些门把手、窗手柄的表面涂层都已磨光,却反而透出纯铜自带的质感——百年古建的存在感真的无需解释,它在那,就是表达。

也能环境共生:复原“大正浪漫”的视觉空间

尽管是不同时代,甚至是不同世纪的建造,但仿佛被共同的DNA定义过似的,“合体”后的建物浑然一体,竟毫无违和感。

2023年6月中旬,我乘邮轮“招商伊敦”号从上海北外滩码头启程,经长崎登陆日本。十四天的海上之旅,打卡了九个日本的港口城市,但没有去东京。那时,东瀛也刚刚放开,我亲眼见证了日本地方城市在疫后的凋敝。在大阪,我和太太打卡了三座美术馆。从中之岛美术馆出来后,我注意到东边隔着一条河,有座很气派的大厦,那种独特的气场一下子令我想起东京丸之内的旧日本工业俱乐部会馆-三菱UFJ信托银行大厦。

整个建物同样分成上下两截:“上层建筑”是钢混玻璃结构,透着高大上的现代风、智能化;“经济基础”自然是老钱风,像是“历史的古层”。尽管是不同时代,甚至是不同世纪的建造,但仿佛被共同的DNA定义过似的,“合体”后的建物浑然一体,竟毫无违和感。那天空气清澄,天出奇的蓝,我从西向东眺望。因我与那座建物隔着一座桥,有相当的距离,我看到的实际上是建物西北侧的两个立面,一面巨大的、湛蓝的幕布被摩天楼规整、锐利的几何线条分割,云朵高挂,时而有鹰隼划过⋯⋯

那幅构图真应该出片成一帧正经的摄影作品,可惜我手头只有一台低版本的iPhone。我用手机从远处随便拍了两张照片,权当记录,便过桥,向建物走去。随着建物在我的视野中越来越近,更接近人平视的视角的“经济基础”也变得越来越醒目。和日本工业俱乐部会馆-三菱UFJ信托银行大厦一样,古建部分凸显,而新建的部分则呈后退,有明显的错位。乍一看,就像盆栽似的,古老的花盆花上,栽着一株硕大的根茎植物。因花盆足够大,视觉上却没有头重脚轻感。

走到玄关跟前,举头仰望,我再次被一种纯粹的建筑之美震慑。玄关两侧,十二根罗马石柱等间距排列,高至二层楼。石材为播州龙山石,且每一根柱上都覆着纹样繁复、刀工考究的深浮雕,内容均为古希腊神话。中央玄关是半圆形石拱门,拱门上方,是一尊雕塑“鹰和少女”,是明治大正期雕塑家大国贞藏的作品。这“历史的古层”是土红色的砖砌结构,有八层高,建物拐弯处是圆弧倒角。八层砖砌的上沿,用烧结陶土制成的图案裙边收口,格调之高,令人叹绝。从厚重庄丽而又不失典雅的自动扉进去,是富丽堂皇的挑高大厅,从地板到墙面的石材,灯饰、电梯间、楼梯及栏杆,各种细节共同营造了一个“大正浪漫”的视觉空间,无比治愈。

一到三层,店铺林立,其中不乏米其林级名店。我见一层大厅有一间排队最长却可隔窗望街景的餐吧“丸福咖啡”,便进去点了一份冰激凌和红茶,然后从门口专门放各种情报纸的架子上取来关于这座大厦的历史由来的小册子,研究起来。记得大约半年后,我又重访过一次。

旧大厦解体之前,经过彻底的调查,据说,单是剥离外墙砖,便有过18万次纯手工作业。待主体结构完工后,再像拼图似的一一复原。就结果而言,其完成度之高、品质之精湛,鲜有出其右者。

DAIBIRU株式会社是以关西为据点的一家不动产巨头,1923(大正十二)年由大阪商船、宇治川电气和日本电力三家公司共同出资设立,已是百年老店,旗下管理的楼宇遍布日本。DAIBIRU成立仅两年后,就在大阪中之岛建了一座写字楼——DAIBIRU大厦,即我所看到的“历史的古层”。大厦由关西的名建筑师渡边节设计,是一幢在日本很少见的罗马风格建筑,在用材和装饰上极尽高奢之能事,与渡边设计的另一座写字楼、至今仍矗立在神户中央区的商船三井大厦同为关西地区的“骨灰级”明星建筑。

但进入二十一世纪,大阪中之岛的再开发无可规避且迫在眉睫。考虑到旧DAIBIRU大厦的老朽化程度,DAIBIRU株式会社会同大厦的两家大股东三井商船和关西电力,最终确定了解体重建的方案。但鉴于旧大厦的历史性重要建筑的定位及其文化价值,新大厦DAIBIRU本馆的建设方案经过了前后几轮学术讨论和审慎的选择,权利方决定将设计和工程监理委托日建设计公司,施工委托大林组,于2009年底开工,如此才有了这座改写中之岛天际线的智能化大厦:地上22层,地下2层,塔屋2层,总高108米。工程于2013年2月竣工。

我原以为,DAIBIRU本馆对“历史的古层”的保存,是采取日本工业俱乐部会馆-三菱UFJ信托银行大厦的所谓“保存·再现”模式,后经研究方知,实际上更接近三菱一号馆美术馆的“复原”模式。与丸之内的红宝石一样,旧大厦解体之前,经过彻底的调查,全部图纸、照片数据化。解体作业时,90%以上的建材、辅材,包括内装材料在精心拆除后,一一封存、造册,有瑕疵者加以补修。据说,单是剥离外墙砖,便有过18万次纯手工作业。待主体结构完工后,再像拼图似的一一复原。就结果而言,其完成度之高、品质之精湛,鲜有出其右者。

更值得一提者,是大厦除了免震结构等常规施工外,还装备了自用发电系统,可确保紧急状态时的供能。除此之外,充分利用“水都”大阪的天然优势,大厦的空调系统使用河川水——夏季用于冷却,冬季则作为热源,一方面节省了自来水,另一方面削减碳排放,抑制了热岛效应。建物以优异的环境共生性,被国土交通省主导、产官学共同开发的综合环境性能评价系统“CASBEE大阪”评为最高等级“S”。难怪DAIBIRU本馆甫一竣工,便荣获第56回BCS(Building Contractors Society,日本建设业联合会)奖,并被指定为“活的建筑博物馆·大阪部门”的样版建物。

“保存·升级”:生花既视感,把新本馆“栽”进旧本馆

承包商采取了一种相当另类的重建方式,看去异想天开,不期然竟成就了一种新范式,还取得了专利。高层外墙使用的白色透雕砖,与旧本馆外墙的砖,其实是同一种DNA,形成一种对话。

说到大阪的建筑,不可不提心斋桥大丸百货扩建工程。在我看来,那项工程代表时下日本古建保存的一种新操作,权且命名为“保存·升级”模式。大丸百货的前身是一家吴服店,创业于1726(享保十一)年,在大阪市中心的心斋桥营业已有近300年的历史。1933(昭和八)年落成的大丸本馆,是由美国建筑师威廉·梅雷尔·沃里斯(William Merrell Vories,日本名一柳米来留,1880-1964)设计的后哥特式建筑,融合了装饰主义的元素,是西日本的历史名建物,心斋桥乃至“大大阪”的名片,被市民称为“沃里斯建筑”。但在溽热潮湿的关西,历经九十载风雨的古建,老朽化无论如何是难以回避的问题,特别是考虑到建物的用途是百货店,其安全性更是不容忽视。有鉴于此,2015年末,本馆部分店面封闭,建物开始重建。

重建工程的设计和施工,均由竹中工务店承担。出于对这座古建的历史性价值的理解和尊重,承包商采取了一种相当另类的重建方式:先将旧本馆的外墙原样保护起来,同时在墙内侧起盖新本馆。待新本馆主体完工后,再将旧本馆的外墙与新本馆的主体“合体”,使二者无缝对接,结为一体,基础下面的免震结构也是与合体后的整体建物配套。这种看上去异想天开的工法,在竹中工务店来说也是破天荒之举,不期然竟成就了一种新范式,还取得了专利。旧本馆的石砌墙直接变成了新本馆1至7层的外承重墙,而高层部分的外墙,则使用一种白色透雕砖。透雕的几何图案繁复而规整,多少带洛可可风,其实与旧本馆外墙上除赤砖和白石部分所使用的砖一样,都是“沃里斯纹样”,是同一种DNA。

新本馆“栽”在旧本馆的墙里,颇有种生花的既视感——在花器里插花,所插之花枝自然会高于花器。花器与花枝,是一种调和的关系,需构成某种对话。而冒过旧本馆的部分——白砖墙和旧本馆的赤砖墙,也一种对话。除此之外,还有一点很重要:“花枝”与“花器”之间有一定的距离——在视觉上,白砖墙向后退缩。于是,对在店前街上行走的人,或者已走到店门口,准备进店消费的人来说,无论用眼角的余光扫视,还是抬头从正面仰望,第一时间占据视野的一定是旧本馆的赤砖墙和洋范儿的玄关,而不会生出任何违和感。这一点,与上文谈到的丸之内日本工业俱乐部会馆-三菱UFJ信托银行大厦和中之岛DAIBIRU本馆是一样的,都包含业主及设计者的“机心”。

大丸百货新本馆经过四年的重建,于2019年9月全面开放。可以说,这是一个施工较晚,在古建的保存、复原技术上相对比较成熟的项目。在旧本馆解体时,施工商精心保存1 258个结构部件,其中约有70%被重新使用。正因为有了这种别具匠心的大胆设计,有了兼具考古工作者和职人两种属性的建筑业者,这座价值难以估量的历史性古建才得以完美再现。

和合而生:经济,制度,技术

在有实力染指这一行当的业者看来,古建保护已然不是单纯的“保存”,而是一种“继承”的概念。所谓继承,是保护性开发,意味着基于空间再造之上的经营。

说起来,日人其实是世界上不多的有“新筑信仰”的民族。所谓“新筑信仰”,直白说,就是热衷于追捧高大上的新建物。特别是对住宅,新公寓甫一签约,下个月就算中古房,除地价外,建物的价值按年头折旧。不过,这种“信仰”一般只限于个人住宅,对公共建筑则未必。特别是那些大型公建古建,是市民社会公共生活的场域、承载城市和地域历史文化的装置,寄托着共同体的情感记忆,动辄跨越世代,兹事体大,绝不是拆旧换新便可以轻易打发的问题。

有对日本社会过去二三十年的持续观察者自会了解,大约是从九十年代中后期开始,日本主要城市中,对近现代古建的保存、复原、改造、再利用的项目逐渐增多,且呈加速度的态势。这背后有诸多成因,看上去集中到这一二十年里“爆发”,是一种机缘巧合,或者说是“因缘际会”——各种机遇、条件凑泊的结果,是“和合而生”。具体说来,大致有这三个层面:

经济层面。古建的维护、修缮,是最烧钱的公共事业,因为它有赖于长期的计划和持续性的巨额投入,这在经济危机或景气下滑的时期,是断难支撑的。这也可以解释为何日本在“泡沫经济”刚崩溃、不良债券漫天飞的那些年(平成初期),除了一些常规操作,基本没有什么标志性的古建修复工程,相反,倒是拆了一些。如建于1923年的丸之内地标建筑丸大厦,便于1999年解体。三年后,在原址上重建,即我们今天看到的位于东京站大楼对面、从行幸通的西侧镇守“日本的玄关”的180米高新地标建筑。上文提到的平凡社MOOK《复兴建筑的东京地图》里,在“消逝的复兴建筑100选”中,颇有些古建成了经济发展和城市规划的牺牲,甚至无谓牺牲的案例也所在多有,不禁令人扼腕,也发人深省。

制度层面。城市建设若是没有一个良善的制度、法律支撑,将无从谈起,也难以为继,这是一个常识。就日本来说,因大多数古建的权利拥有者,都是民间企业主。如果只是一味地谈论公共价值和社会贡献的话,企业是没有动力斥巨资来保存、修缮古建的,遑论复原、改造和升级。有实力的日企多为上市公司,企业需看到盈利点,才能说服董事会和大股东投入真金白银。而对不动产发展商来说,最大的鼓励,莫过于容积率的增殖和税制上的减免。税制问题过于复杂,非专业人士难置喙。单看容积率奖励政策,便可理解企业何以会形成保存古建的动力。不同的自治体有不同的制度。

以东京都为例,过去二十五年中,共出台过三个法规,基本方向都是通过对历史性建筑的保存、修复和复原,奖励容积率,且一次比一次力度大。1999年,东京都首次将以重要文化财的保存、修复工程为对象的容积率奖励制度用于特别重要的街区,于是催生了丸之内改造规划第一波的几个重要建设项目,如明治生命馆、明治安田生命大厦、三井本馆和日本桥三井塔楼(四个项目均于2005年落成);2004年,导入改正特例容积率适用区域的新规,通过对特定区域内的重要文化财进行改造,甚至偏离该文化财所在区域一定范围内的开发建物,亦可享受容积率奖励措施,这项改制直接激活了东京车站红砖大楼的修缮工程;2008年,东京都《文化财保护法》修正并投入实施,使企业的古建保护理念进一步升级:在那之前,是优先保护;那以后,方针调整,变为边保护边利用。以至于今天,东京、大阪、京都的一些古建保护项目,最后开发成超高层商业综合体,既有的古建部分,通过空间再造,成为品牌店和商铺、餐厅;往上是写字楼和高档公寓;再往上,甚至有顶级连锁酒店。在有实力染指这一行当的业者看来,古建保护已然不是单纯的“保存”,而是一种“继承”的概念。所谓继承,是保护性开发,意味着基于空间再造之上的经营。

关涉日本特殊的地理环境,是被倒逼出来的技术进步,即文中多处提到的“免震”结构。“免震”区别于用超强度的钢混设计标准硬刚的“耐震”或“抗震”,是日本建筑业独有的专利技术,在过去三四十年中得到了广泛的应用。

技术层面。以技术问题殿后,并非它不重要。相反,技术既是进步的道具,也是实现的制约。一个国家工业再发达,也不可能实现那个时代技术版本之上的事。具体说来,主要是两点:其一关涉日本特殊的地理环境,是被倒逼出来的技术进步,即文中多处提到的“免震”结构。所谓免震结构,是通过深埋于建筑地基之下的特殊的材料结构,将强震发生时大地摇动的能量充分吸收,而不直接传导至建物本体,以确保对主体结构的破坏降至最低限度。“免震”区别于用超强度的钢混设计标准硬刚的“耐震”或“抗震”,是日本建筑业独有的专利技术,在过去三四十年中得到了广泛的应用。这也是为什么日本大城市的超高层建物,虽在大大小小的地震中历经不计其数的撼动,却都能呈现出完好无损的状态,宛如超大型艺术品的原因。莫说钢化玻璃、墙面石材或照明器具等部件不会脱落,就连一片贴墙瓷砖掉落的新闻都绝少听到。

其二是数字化技术的进步。应对古建保护项目,特别是复原性重建等工程,需准确把握建物从外形到内部空间的状况,特别是对某些古典主义洋风建物,及其从玄关到内部公共区域繁复的装饰主义风格内装的再现,基于3D扫描之上的超大容量数据分析是基本功。极端情况下,即使对个别碍于现实和法律等种种限制,实在难以实现物理保存或复原的古建,也可以用虚拟现实(Virtual Reality)的方式保存一份数字化的历史记忆。

凡此种种,可以说都是以制度革新为先导,用政策性优惠吸引企业不断创新,突破技术瓶颈,创生城市文化空间的新“语法”。结果是,城里美轮美奂、富丽堂皇的历史性建物多到碰鼻子碰眼,文化商业空间多元而立体,城市的表情丰富且生动,越来越酷炫。