审判落幕,创伤还在

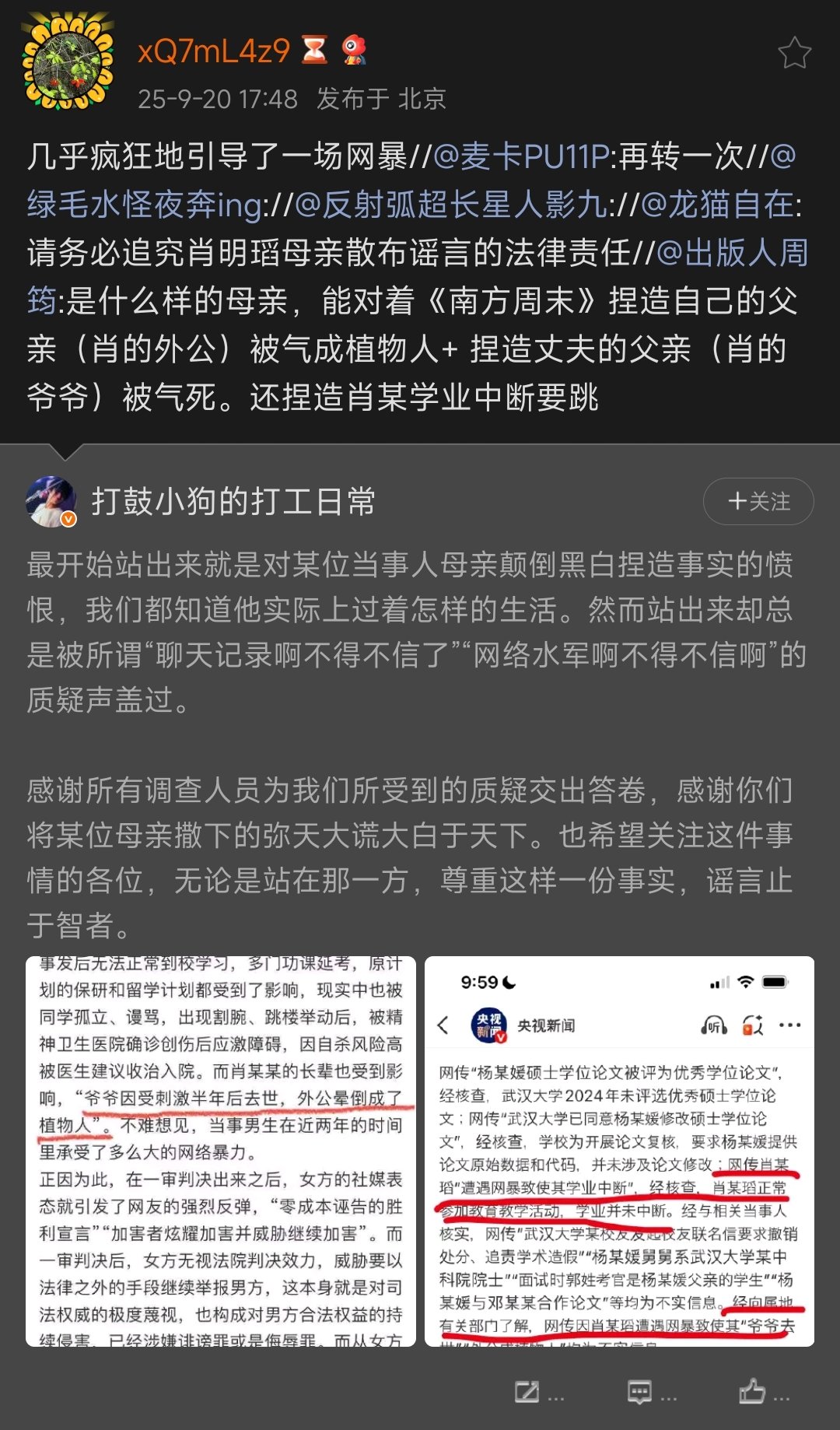

“武大图书馆性骚扰事件”的判决已尘埃落定,结果并不意外:法院维持原判,原告杨景媛的全部诉求被驳回。根据这一判决结果,被告肖明瑫的记过处分被撤销,学校方面多人被问责,但杨同学的硕士学位认定合格。

肯定有很多人对这个结果不满,但这场原本茶杯里的风波已经引发了太大的社会风暴,特定群体的权利诉求必然要让位于更重要的考量——无论是尽快平息纷争,还是维持现有秩序。

到这一步,围观者可以散了,但对当事人来说,创伤还在。当然,我下面所说的,都基于我此前《接纳人性,才能接近真相》那篇对事件的推断,如果你不认同我的看法,那就不用看下去了。

杨同学败诉,是因为法院认为现有证据不足以支持她的诉求,但这既不能证明她“诬告”,和她的学术能力更是两回事。一句话,她的失败并非因为她是“恶女”,而是斗争策略问题:她选择“要么全赢,要么全输”的高风险博弈,而未能在更有利的时机适可而止。

无论如何,这个结果对她而言也是个解脱:再坏的结果,也比没有任何结果苦熬着好。事实上,她在这波舆论风暴尚未引爆之前的6月初,就已感到自己快要崩溃,乞求早点判,“判我败诉也可以”。也就是说,她其实在等待一个确定的结局,相比起来,胜诉还是败诉反倒也没那么重要了。在结果出来后,她发了一条意味深长的微博:“永远都别向后看。”

尽管现在铺天盖地地把她描绘成一个霸凌弱男子的“恶女”,但她的内心其实相当脆弱。指责她咄咄逼人的那些人或许无法理解的一点是:她那种攻击性,其实是一种自我防御反应:为了保护自己,过度反应总比忍受着没反应要好。

这也可以解释,为什么在这起事件中,她表现出一种对潜在伤害的高度警觉,因为她害怕自己如果不能及时地、严厉地反击,将遭受更大的伤害。这势必让她的神经长期处于紧绷状态,而这种反应,表明她内心有着未处理的创伤。

耐人寻味的一点是,到诉讼后期,肖母强力后援,但杨同学却没见到有家人站出来支持她,她好像就一直是自己在微博上吐槽。长期压力巨大又缺乏后援,那么当她拼尽全力一搏时,难免无法控制自己的情绪。就此而言,从事件发生以来的这两年里,在这么心绪难平的情况下,她居然还能完成硕士论文,已经算得相当不容易。

尽管有许多人诟病她的学术能力,但她看起来确实非常想在学术道路上走下去,微博ID就叫“我真的想读PhD”,问题是她为何如此执着于读博?我猜想,原因之一可能是为了逃离——她很清楚,只要自己足够优秀,就可以逃离老家甘肃那个小地方,再也不用回去,而读博说不定是她能逃离的唯一出路。

尽管这一事件几乎肯定会严重冲击她的内心,却也没那么容易被打垮,相反,在情绪一次次崩溃时,她可以无所顾忌地释放,面对谩骂、败诉也完全无所谓,这有时看着像是自毁,但又像是干脆砸烂重来,倒也不失为一种勇气。

在自己微博上,她置顶了一条自己一年前说的一句话:“请你,一而再,再而三,三而不竭,于千万次拯救自己于人间水火。”这应该是她的真心话,这个看起来内心相当脆弱的人,却又奇异般地有着非常坚韧顽强的一面,这样一个人,只要能扛过打击,完全有可能蜕变重生。

极为讽刺的是,那些公众的道德审判,对肖同学的伤害可能比对她还大。她可以置之死地而后生,“我就这样了,你们又能拿我怎样”,但他却不能这样无所顾忌地暴露真实自我。

虽然看起来他大获全胜,但这结果对他其实没有意义,因为做没做过,他自己心里清楚。公众的反应肯定会让他意识到,真实的自我必须死死地掩盖起来,是不可能被社会接纳的,而这只会让他的病症更为顽固。从这一意义上说,那些宣称他清白的,其实很残忍,这些人需要他的形象作为一个工具来反击女权诉求,但完全不能接受真实的他。

杨同学的主导情绪是恐惧,而肖同学则是羞耻:他有一个强势的母亲和严厉的家教,这使得他在青春期欲望萌生之后陷入内心冲突,手淫就是内心冲突的外化表现,但这又反过来加剧了他的羞耻感。从现在爆出的信息来看,他已经演变成了心理痼疾,靠自己已无法控制。

似乎没有人提到的一点是:在图书馆事件中,他为何会选择面对一个大姐姐做出下流动作?那恐怕不仅仅是因为对方长得漂亮,还因为他在潜意识里的恋母情结,喜欢那种比自己更成熟的女性。

坐在对面公然自慰,其实也是一种隐蔽的挑衅,那种刺激并不只是色情而已,也许更刺激的倒是那种紧张、挑衅、冒犯还不被抓住的快感,这是一种相当隐蔽的权力欲,极有可能源于他从小与母亲形成的对抗模式。

然而,这其实又是一种胆小鬼的游戏,一旦被抓包,他立刻陷入坍塌,讨好、哀求,只求放过,但这位姐姐可不像妈妈那样会放过他。到头来,这个妈宝男还得靠妈妈强力出击,出面收拾一地鸡毛。

肖母接管这事,固然是因为杨同学不肯妥协的态度,但也是因为她无法接受自己孩子真实的一面:孩子是她的“作品”,不容有瑕疵破坏,哪怕是孩子本人都不行。

这当然也是中国家长常见的心态,造成了无数悲剧,但肖母肯定认为自己很爱孩子——为了护犊,身为人母可以做出许多不可思议的事。然而,她真的是爱孩子吗?倒不如说是她无法接受自己的心血被毁掉,然而她没能意识到,这样加重了自己孩子的问题。

肖同学的这种心理痼疾,真正需要的是理解、包容但划下边界——青春期的男性,对异性有欲望是完全正常的,这本来没什么可羞耻的,但你不能在公共场合猥亵、骚扰,做了就得付出代价。

也就是说,他需要的既不是严厉禁止和管束,也不是包庇纵容,把他粉饰成完全清白无辜,而是有人告诉他合理的边界、正视自己内心真实的欲望,这样才有可能矫治行为上的偏差。

这就是为什么我说他的创伤会更深、延续更久、更难治愈:他会发现,不但母亲无法接受真实的自己,那些站在他一边宣称他清白的人更不能接受,当然对面阵营的更把他视为“变态”。这种不敢暴露自我的羞耻感将一直伴随着他,成为困扰他内心的梦魇,那是相当折磨人的,并且无人可以理解。

回头看事件发生的那一天,杨同学对他说:“我不知道你是不是第一次,但一定要让这一次成为你的最后一次。”在经过这两年来的不断发酵之后,恐怕倒是还真的说到做到了。

很难说这到底是谁赢了:表面上看,诉讼结果是肖同学赢了,但从人格成长来看,他付出的代价更大。实际上,对他最好的解决办法是承认错误,正视并改正,然而,那却是其母无法接受的,而他看来也缺乏这样的勇气与自主性。这也可见他的人格尚未成熟,这次的胜利,其实不是他的胜利,而是他母亲的胜利,并且是以他为代价的胜利。