澳門開埠記——讀《海洋的澳門》

作者:澳門老貓(歷史研究者)

由於本土歷史教育的長期缺位(近年已有一定改善),大多數人對澳門歷史知之甚少,最多只有“澳門在明朝被葡萄牙人佔領”、“澳門有四百年中西文化交融”的模糊認識;另外關於澳門一名的由來(當中的“Macau”來自粵語粗口諧音一說在民間流傳甚廣)、葡人何時來澳定居,坊間乃至學界說法甚多。

關於澳門歷史,似乎有種種謎團未有詳細解釋(或傳播)。這本由前澳門博物館館長陳迎憲經歷多年研究、搜羅各國語言史料而寫成的《海洋的澳門》,相信能為關心上述問題的讀者帶來一個答案。

“澳門”一名的由來

首先,澳門最初的中文地名是“蠔鏡”(相應的葡文名“Oquem”在1515年的葡人托梅.皮雷斯著作《東方概要》已出現),其中“蠔”源於當時澳門水域所盛產的蠔,作者認為確鑿無疑;但對於“鏡”字的由來,作者認為真相並非如《澳門記略》聲稱源自澳門半島“規圜如鏡”的南灣湖,而是當時香山地區盛產一種名為“海鏡”的貝類海產,這種海產在明清《香山縣志》被記載為“以殼明名”、“殼圓如鏡”。“蠔”指澳門物產,但“鏡”指地形,二者概念完全不一,澳門人(或來往商旅)為何如此命名?

作者推斷“《澳門記略》之所以會提及南北二灣,是因為南北二灣的灘塗便是生產海鏡的地方。由於古澳門半島海水中盛產‘蠔’,而南北二灣的灘塗中又盛產‘海鏡’,以這兩種最主要的海產作為此地的名稱,合稱為‘蠔鏡’”該名由以捕撈上述兩種海產謀生的漁民而稱呼,後來由文人雅士改為“濠鏡”,成為澳門開埠前最早的名稱。而在1535年,廣東開放互市舶口(即允許外國商船停泊貿易),稱開埠後的港口為“澳”,因此“濠鏡澳”“香山澳”(香山縣轄下的澳)逐漸成為固定地名。

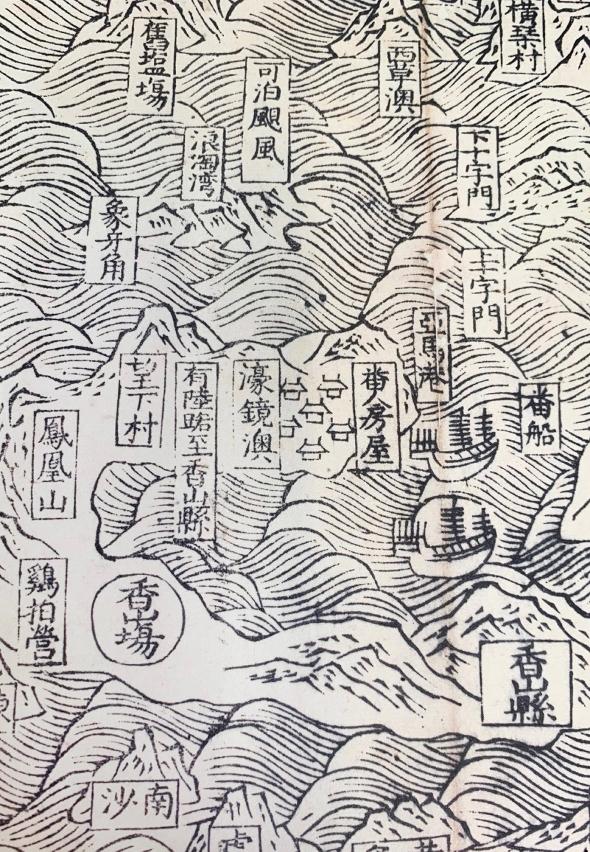

那麼“濠鏡澳”如何變成現在為人熟悉的“澳門”?作者梳理了不同歷史文獻記載的三種說法,認為“濠鏡澳”(即澳門半島)是明代中葉廣東政府開放蕃市貿易的地方;由大小潭山(氹仔島)、九澳山(路環島)、小橫琴山和大橫琴山組成的十字形水道——“十字門”則是蕃商等候季風(乘東北信風南下返航)的臨時停泊點;由於明末清初廣東外貿活動從原本的“濠鏡澳”擴展至“十字門”,兩者結合,“澳門”便自然成為官民認可並日常使用的稱呼。

梳理完“澳門”中文名字的由來,要追溯來華西人更熟悉的“Macau”,則需要從外文史料入手。關於“Macau”源自葡人向漁民問地名的“媽閣”一說,由於媽祖閣在1604至1605年之間建成,葡人在此之前過半世紀已來澳,不可能到埗多年才問地名;而實際上我們日常稱呼的廟名“媽祖閣”,大概是乾隆年間的1751年才出現,在這之前的文獻大多稱作“天妃廟”或“娘媽廟”。作者認為,要解答這一謎團,必須以葡人的海洋思維出發,從而理解當年他們遠航而來,關注的是海洋、港口名並以此當成城市或地名。

在“濠鏡”被使用的同時,明朝萬曆年間的地圖上曾標示“濠鏡”所在的內港水域為“亞馬港”,被最早抵達濠鏡澳的耶穌會修士記載為“Amaquão”。瑞典史學家龍思泰記載在葡人定居澳門前,在娘媽角炮台(即今天媽閣廟所在位置)有一座供奉阿媽(Ama)女神的廟宇,因此被外國人記為“阿媽港”(Amangao);由於“阿媽港”和“亞馬港”的粵語發音相同,作者認為該名源於蜑家人和水上人以口耳相傳的方式,稱呼這個在航行出入口供奉有阿媽神的港口,成為葡人最初踏足澳門而得知的地名。

“亞馬港”的出現,是因為陸上人們不知水上人的阿媽神信仰,而按一般習慣理解寫成同音字。後來“濠鏡”被廣東開放為對外口岸的澳口,隨之出現了“阿媽澳”一名,遂有葡人稱之為“Amangau”,後被簡稱為Macao(媽港)或Macau(媽澳),成為16世紀晚期葡萄牙國王與葡印總督的往來文書中常見地名,沿用至今。

誰比葡萄牙人更早來澳門?

明朝建立後,朱元璋在寧波、泉州和廣州各設市舶司,以管理海外藩屬國來天朝進行朝貢貿易。藩屬國帶各地土產向中國進貢,中國加倍“賞賜”的方式進行貿易,以示懷柔遠人,成為歷代皇朝沿用的“朝貢貿易”體制。讀者們大概沒有想到,澳門在明朝的“朝貢貿易”中,曾佔有一特殊地位。

在明朝政府的幫助下,琉球自14世紀末已逐漸成為東亞海域的主要活動者之一,在托梅.皮雷斯的《東方概要》記載中,琉球人遠早於葡人到達廣東,並曾使用廣州港附近一個“Oquem”的港口。作者結合明代《廣東通志》、琉球《中山世譜》和葡文史料,梳理出以下故事:正統十年(1445年)間,琉球商人為採購向中國朝貢的貨物而前往東南亞,途中因風暴漂流到廣東香山港,被當地駐守士兵當成海寇以殺死冒功,幸好被巡視地方海域的海道副使章格發現並阻止;章格查明真相並上報朝廷,琉球商人獲發還船貨並於成化八年(1472年)遣返回國,過去以福建為朝貢目的地的琉球人,竟因這次意外而首次踏足廣東,而黃佐記載的“香山港”即“蠔鏡”。

另外,由於洪武年間中國派出精通各種技藝的三十六姓閩人移居琉球,琉球人掌握航海技術的同時,亦接受了閩人篤信媽祖信仰的傳統,視之為航海保護神。作者認為,琉球人在1472年之後開始使用蠔鏡作往返東南亞的中途補給站,並因為之前海上遇險、在明朝將士手中死裡逃生的經歷,每次在蠔鏡停留時對天妃娘祭祀還神,成為今天澳門媽祖信仰的源頭。

換言之,澳門作為海上絲綢之路航線的起始點,可上溯至1445年,遠早於我們過去認為的16世紀中葉葡人來澳開埠的時間。500多年前的一場海上風暴,意外地把琉球人吹來澳門,成為澳門歷史的開端,甚至影響後來東亞海上貿易網絡。

此後,東南亞諸國沿用琉球人開發的航線,以蠔鏡作為“貿易島”,如沙梨頭被葡人寫作Patane,便是因為當年北大年王國(今日泰國西南部一港口)曾到此泊岸交易。另外暹羅、占婆亦先後以蠔鏡作為對華朝貢貿易的重要港口。“蠔鏡之所以能夠開澳,正是因為這些蕃商們的前期使用,才為日後蠔鏡開埠創造出良好的港口基礎。”而日後乘著歐洲大航海時代西風而來的葡萄牙人,在原來琉球、東南亞各國航線的基礎上,發現了澳門。

到底葡萄牙人何時來澳門定居?

前面講了澳門如何被蕃商開發成對華港口,但畢竟葡萄牙人才是日後影響澳門歷史發展的關鍵角色,因此葡萄牙人初次如何踏足澳門,必須結合中葡史料才能作出解答。

由於之前發生葡人船隊犯事、侵佔藩屬國滿剌加以及正德皇帝駕崩等事,明廷在1523年葡人船隊連帶其它番船一併驅離廣東沿海;此後包括葡萄牙等多國船隊轉往福建貿易,廣東經濟大受打擊(相信濠鏡亦不例外)。以往有關叙述沒有仔細區分葡人來澳貿易,和被明朝政府允許居留兩個不同概念;要弄清楚葡萄牙人何時定居澳門,當時的濠鏡在哪一年被明朝政府正式開放為各國互市(才有允許葡萄牙人在澳門貿易的後續),則是首先需要解決的問題。

1530年,廣東官員林富上疏請開海禁,獲朝廷允許開放給過去在朝貢之列的安南、滿剌加、占城等諸番,而不曾通貢的佛朗機(即葡萄牙)等國則一律驅逐,開放包括新寧、新會、香山、東莞等縣城的九個港口,濠鏡亦係其中之一。作者結合《明史》和《澳門記略》等記載,指出在1535年,諸番要求進入濠鏡互市而正式開埠;到了1548年,各國商人已遍佈濠鏡澳周邊的十字門,其貿易地位逐漸超越其它港口,成為連結東西方貿易的中轉站。

葡萄牙人在16世紀初到東南亞時,早已對中國十分感興趣,初時以上川島作對華貿易據點。但此後葡萄牙人一直被明朝政府排除於朝貢貿易之外,雙方甚至爆發武裝衝突;葡萄牙人只好轉到閩浙沿海進行走私,或假扮成其它國家的商人而混入濠鏡澳進行貿易。

針對葡萄牙人何時獲明朝獲准在澳門定居的謎團,作者首先排除流傳最廣的“晾曬貢物”的1553年說,認為現存中文史料未有明確提到該年入居澳門的蕃人身份或蕃舶國名,“佛朗機人”(當時明朝對葡萄牙人的稱呼)並非最早逗留澳門,加上葡萄牙當時與明朝未確定正式朝貢關係,不可能獲准上岸;另外頗獲華人學者支持的“索薩與汪柏協議”的1554年說,有關史料只表明時任海道副使汪柏在該年達成口頭協議,允許葡人在廣州、上川島或浪白澳貿易,但無提及濠鏡澳。

作者集中梳理過大量外文文獻,認為雖然有証據顯示葡人在1555年曾到達濠鏡澳,但只是明朝允許他們途經或進行臨時貿易,貿易季結束則立即離開,只有少數葡人私自留在當地而被官方囚禁;直到1557年,葡人才獲允許正式在澳門定居(葡人可能利用在東南亞搜購的龍涎香獻給明朝官方,以獲取好感)。由於受“夷夏之辨”思想影響,廣東地方官員只是私下默許葡人居澳,作者認為因此缺乏相關中文文獻佐證;但可以肯定的是,葡人的到來並非濠鏡澳開埠原因,更不是因幫助明朝擊退海盜而獲皇帝恩賜居留,更多地是以冒充其它國家商人、賄賂地方官員的方式進入澳門。

此後,葡萄牙人以澳門為據點,擴張其東亞貿易網絡,包括對日本的南蠻貿易(日本在16世紀泛稱東南亞國家,由此延伸稱呼葡萄牙和西班牙):從馬六甲向濠鏡澳運送胡椒和香料,並在中國交易成絲綢和黃金;再將絲綢和黃金經濠鏡澳運往日本,在日本市場換成白銀和銅,以白銀再向中國購買絲綢;最後從濠鏡澳出發,向果阿運去絲綢、銅和金銀。

本書的後半部分,詳細叙述了葡萄牙以澳門為據點進行的各種商貿、軍事、傳教活動,讓讀者了解澳門在東西文明交流中的歷史意義。作者特別以編年史的編排方式,從16世紀初列出葡萄牙人在澳門——馬尼拉——日本——美洲航線的歷年活動;就筆者個人而言略為沉悶,少了前面篇章如抽絲剝繭般逐個解開謎團的感覺。但瑕不掩瑜,全書行文輕鬆流暢,展示了澳門如何透過海洋在16世紀登上中國和世界的歷史舞台,適合社會大眾了解澳門開埠歷史。

#文章篇數:2️⃣5️⃣4️⃣

👉 選書盲盒服務 「開袋有益」 已重新上線,有興趣爐友可參考。

👉 成為免費爐友,郵件收取最新文章