第75届柏林影展,政治在此已然是双重标准?

关注议题的柏林影展,现在却似乎陷入了左右为难的境地,表达自由不再畅通无阻了?

曾凭借《倒霉性爱,发狂黄片》(Babardeală cu bucluc sau porno balamuc)擒得金熊奖的拉杜·裘德(Radu Jude)在第75届柏林国际电影节携新片《二〇二五年的欧陆》(Kontinental '25)再次入选主竞赛单元。而他在柏林影展电影宫(Berlinale Palast)把“Fuck Trump + Putin”签在了自己的巨幅海报上,引得了在Instagram、Reddit乃至小红书等社交媒体上影迷和网民的热烈讨论。影迷们纷纷视大胆直言的裘德为自己的代言人,替自己在聚光灯下说出了心声。而在中国的社交媒体上,裘德的这一举动也直观地把因“华语电影大年”而吸引来的影迷拉进了柏林电影节极富“政治性”的一面。

这一高光时刻和本届电影节选入的诸多乌克兰相关纪录片一起,构成了“柏林电影节与乌克兰团结在一起”的风景线。从主竞赛单元唯一的纪录长片《时间戳》(Strichka Chasu),到选入论坛单元(Forum)的《闪电划过海面之时》(When Lightning Flashes Over the Sea)和《目标命中时间》(Chas Pidlotu),这些纪录片全方位展现俄罗斯全面入侵乌克兰即将满三周年之际,乌克兰社会对这场战争以及自己身份、国家、语言等的看法。而场外电影人与观众们也身体力行地践行着“欧洲与乌克兰站在一起”。

从《时间戳》在电影宫完成首映后持久不断的掌声,与耳边不时传来的“荣光归乌克兰,荣光归英雄”(Slava Ukraini! Heroyam Slava!);到《闪电划过海面之时》的映后问答中,现场观众们争论导演在片中基本只呈现生活在敖德萨的俄语乌克兰人有何问题;在格鲁吉亚纪录短片《第比利斯之春》(Shinagani gazapkhulebis q’vaviloba)的映后问答环节,导演和其中一位观众甚至就俄罗斯对格鲁吉亚的干涉在何种程度上是事实吵了起来。似乎可以说,这届柏林影展为欧洲焦点议题提供了宽广的空间,让议题内容得以展现,也让电影人与观众们的观点得以激烈碰撞。

真的是这样吗?

巴勒斯坦抵制以色列学术和文化运动(PACBI)2月7日发表声明,呼吁抵制柏林国际电影节,因为其“在以色列对加沙230万巴勒斯坦人种族灭绝的事件中充当了同犯的角色”。在声明中,PACBI称柏林电影节“对以色列的种族灭绝暴行、潜在的种族隔离制度、军事占领和定居者殖民主义完全保持沉默,甚至连以色列在加沙地带残杀了数万名巴勒斯坦人的事实提都不提一句,这与它对乌克兰和伊朗电影制作人旗帜鲜明的支持形成了鲜明对比。”而PACBI指控过往柏林电影节的双重标准乃至“共谋”角色,随着本届电影节的开幕与进行,一定程度上再次反映了出来。

香港导演李骏硕的新作《众生相》(Queerpanorama)入选了本届柏林电影节的全景单元(Panorama)。在其世界首映的映后环节,李骏硕代替拒绝出席电影节的伊朗演员埃尔凡·谢卡里兹(Erfan Shekarriz)朗读了他的声明,以表达对巴勒斯坦人民的声援与支持。据Deadline报导,谢卡里兹在声明中将以色列称作“一个由西方资助的残暴殖民定居者国家”,并指责德国政府及其文化机构,包括柏林电影节,参与了“种族隔离、种族灭绝、残忍杀戮和抹杀巴勒斯坦人民”的行为。而李骏硕的朗读也多次遭到台下观众的打断,其中一名观众高呼“从哈马斯手上解放巴勒斯坦”。

李骏硕在现场朗读的声明中以“From the river to the sea, Palestine will be free”(从河流到大海,巴勒斯坦将获得自由)这句在德国饱受争议的口号作结尾,因而一度有传他遭到了德国国家安全部门的调查。他在接受《南华早报》采访时称当地警方没有联系他,也没有对他的行动施加任何限制,但确认自己事后受到了德国右翼分子的威胁。

柏林电影节新任艺术总监特里西娅·塔特尔(Tricia Tuttle)在接受Variety采访时表示,电影节“理解到一名与柏林电影节没有关联的个人在(李骏硕的)演讲后提出了投诉”,“柏林警方因此需要调查任何潜在的指控。根据我们目前的了解,尚未启动刑事诉讼,柏林电影节将与警方保持密切联系以了解更多信息。”塔特尔补充说,电影节“关心来访电影人的福祉”,并一直“向柏林警方了解当前的情况”。

如果说塔特尔就此事的“官方回应”看起来还在“价值中立”的范畴里,那么泰迪熊奖(Teddy Award)颁奖典礼上对《众生相》的“冷处理”就非常耐人寻味了。泰迪熊奖是柏林电影节专门为影展中各个单元反映LGBTQ题材的电影所设的一个专门奖项,1987年进行首次颁发。《众生相》本是本次泰迪熊奖的参赛电影之一,惟在颁奖典礼一开始的本届泰迪熊奖参赛影片混剪里,没有出现《众生相》的相关镜头。而与这种“冷处理”相对应的,则是本届柏林电影节评选委员会主席兼全景单元负责人迈克尔·斯图茨(Michael Stütz)在台上公开呼吁政府应资助文化与艺术而不是裁减预算。基民盟(CDU)和社民党(SPD)联合执政的柏林州政府此前通过了2025年预算案,其中对文化与艺术的资助将被裁减约1.3亿欧元,占预算的12%。此举使得人们担忧柏林文化之都的地位将遭到损害,此前柏林文化、艺术和教育届已经针对柏林州政府此举进行了多次大规模游行抗议,而泰迪熊奖颁奖典礼翌日,正是德国联邦议院大选投票日。

诞生于两德分裂时期西柏林的柏林电影节,其给自身乃至在公众心目中的定位一直是要紧扣社会及政治议题。一如本届电影节,当美国与俄罗斯双方已经在试图抛开欧洲去决定乌克兰的前途与命运之时,表现出对乌克兰的空前支持似乎比以往任何时候都更加重要,仿佛这尤其能体现电影节乃至德国的政治担当。在格鲁吉亚、被哈马斯绑架的以色列人质、预算缩减等议题上,柏林电影节也非常坚定地展现了其对电影人言论自由的保障。对比柏林电影节如何应对电影人声援巴勒斯坦和加沙的表现,柏林电影节的“政治性”很难讲在多大程度上只是一场秀。

柏林电影节这种“政治性”的选择倾向并不只反映在银幕外,也反映在其选片当中。去年柏林电影节入选的唯一一部和巴勒斯坦有关的纪录长片《唯一的家园》(No Other Land),聚焦以色列当局在约旦河西岸如何剥夺巴勒斯坦人的生存空间。而今年全景单元选入的纪录片《一起跑酷》(Yalla Parkour)虽然是关于在加沙的青年跑酷爱好者,但导演也没有用影像直接呈现2023年10月7日之后的加沙发生了什么。

与之相对应的,是一个很有趣的对比:2023年2月24日,俄乌战争一周年,将镜头直接对准了战场的纪录片《东部战线》(Eastern Front)在柏林电影节遇见单元(Encounters)完成了世界首映。如今加沙战争已经持续了一年多,即便考虑到加沙的拍摄环境比起乌克兰前线更加恶劣,当半岛电视台的记者们依然能持之以恒地输出着他们对加沙的纪录时,很难相信对于柏林电影节策展团队来说,找不到一部直接呈现2023年10月7日之后的加沙的纪录片,来展现他们对这个议题的关注。

《一起跑酷》纪录了加沙跑酷爱好者艾哈迈德·马塔尔(Ahmed Matar)从2015年到2023年的生活,既包括了他幼时在加沙的残垣断壁间练习跑酷的场景,也包括了他如何辗转试图离开“被剥夺了未来”的加沙。当他以及另一位片中出现过的加沙跑酷青年一起以“移民”的身份出现在映后环节,此片的力量与现实的残酷都堪称震撼人心。从观影体验的角度来说,《一起跑酷》在素材的选取、组织乃至在艰难的环境下如何以恰当的方式呈现加沙,都做了相当出色的平衡。

而被选入主竞赛单元的《时间戳》将镜头对准了乌克兰战时的学校,部分模仿了美国纪录片导演弗雷德里克·怀斯曼(Frederick Wiseman)的创作思路。导演卡特琳娜·戈诺斯泰(Kateryna Gornostai)试图将学校视作一个社会机构来解析学生对战争、民族、国家等的认知如何伴随着战争而在校园内被形塑,但其凌乱的组织没能让难能可贵的素材得以清晰地展现。

如果单看影片质量与议题攸关程度,尽管《一起跑酷》是导演阿里卜·祖埃特(Areeb Zuaiter)的长片首作,但我丝毫不认为《时间戳》比前者更值得进入主竞赛单元。而《时间戳》自身难掩的“赶工”气息,与柏林电影节给予它的高规格待遇,共同完成了“立场先行”的注脚。

更讽刺的还在于柏林电影节对《一起跑酷》映后环节的安排竟也贯彻了双重标准的理念。在我观看的第一场面向公众开放的场次里,《一起跑酷》的主创以及片中的人物来到了现场,可以在影院内和观众进行即时的互动。可以明显感受到的是,其中一位来自加沙的跑酷爱好者很努力地想要唤起大家对加沙的关注,但措辞上他非常谨慎,没有使用诸如“种族屠杀”的表述或喊出任何声援巴勒斯坦游行上的常见口号。但《一起跑酷》在柏林电影节的最后一场放映上,电影节竟没有安排任何影院内的映前或映后环节,甚至没有让主创上台向观众们打个招呼以及简短发言。观众只能在放映结束后去放映厅外与主创们见面并“私下”交流,如果他们真的有这个兴趣的话。这也就意味着,当关于加沙与巴勒斯坦的讨论离开了柏林电影节所提供的平台,柏林电影节无需对此直接承担责任后,这些讨论才得到“允许”。柏林电影节试图挽留的最后一点脸面在此时已经荡然无存。

与之形成鲜明对比,一天之后另一场乌克兰相关的纪录片《目标命中时间》放映前,电影节特意安排了导演维塔利·曼斯基(Vitali Mansky)与观众简短的见面,并让他能在俄乌战争即将满三周年之际再次呼吁观众们关注乌克兰当下正在发生的剧变。放映结束后导演没有再回到现场和观众进行映后互动,那么《一起跑酷》的主创似乎也不至于只能得到“场外”的安排。这样的区别对待,我在这届电影节的场内场外经历了很多次。

去年柏林电影节便已经表现出其在应对巴以议题上的无力与滞后。《唯一的家园》在去年获得了柏林影展最佳纪录片与全景单元观众票选奖最佳纪录片。当导演巴塞尔·阿德拉(Basel Adra)和另一共同导演尤瓦尔‧亚伯拉罕(Yuval Abraham)上台领奖时,尤瓦尔呼吁纪录片中呈现的巴勒斯坦人正在承受的种族隔离措施必须被终止,以色列必须停火并停止对加沙的占领。然而事后这番言论遭到了德国媒体包括政客的批评,指其发言是“反犹”。而柏林电影节在这些连锁反应中始终没能保护当事人尤瓦尔,惟前任柏林电影节艺术总监卡洛·夏崔安(Carlo Chatrian)与首席选片人马克·培安森(Mark Peranson)于2024年3月1日,在各自社群媒体上针对相关风波发表了独立于机构的个人声明:

“影展的这十天,是人们沟通与对话的场合,然而当电影落幕、当沟通与对话的形式被政客与媒体以另一种形式占据时,我们看到他们是如何将之转变为‘反犹主义’的控诉,以达成其政治意图。我们与所有受到直接与间接威胁的电影人、评审、影展嘉宾站在同一阵线,不对我们做出的选片判断后悔。”

二战后的德国为反思其曾对犹太人的种族屠杀负有的历史责任,形成了根深蒂固的政治与文化传统,任何可能的“反犹”举动都将遭到强烈的反制。柏林参议院去年便通过了一项条款,要求任何接受官方补助的各文化机构与艺文工作者,都要依照“国际大屠杀纪念联盟”(IHRA)的规范,不得做出“反犹主义”之举。而在该定义下,控诉以色列政府的言行很容易被解读为“反犹”。另外,李骏硕所提到的口号“从河流到大海”,在2024年8月柏林地方法院的判决中被裁定为“纵容哈马斯的犯罪”,在集会上喊出这一口号的示威者Ava Moayeri被罚款600欧元。可以说,柏林电影节所处的城市,已经对“反犹”以及“言论自由的边界”做出了很清晰的裁决。

当银幕外的言论自由是有条件的时候,银幕内的表达自由自然也不可能是畅通无阻的。“与乌克兰团结在一起”的另一面,则是柏林电影节在其“政治性”上的选择性回避。电影人在影展上的表达自由遭到限制的同时,电影节在选片时的专业性与独立性在多大程度上依然可靠且值得信任,也不得不划上一个问号。这一切都指向了当下德国社会与政治的症结。

当本届德国大选投票率以84%创下两德统一以来的新高时,德国社会对政治的关注度也前所未有的高,尤其是在“反对极右翼”(gegen Rechts)这件事上。但这并未能阻止极右翼政党选择党(AfD)以近乎翻倍的20.9%得票率成为联邦议院的第二大党,甚至就在大选前夕,基民盟主席默茨(Friedrich Merz)就因试图与选择党合作共同在联邦议院通过移民法案而饱受外界批评。二战以来经历过深刻改造的德国社会,正处在纳粹卷土重来的阴影之下。这些焦虑与不安都放大了德国社会在面对巴以议题上对以色列与犹太人的“道义与历史责任感”。批评以色列政府在德国变得尤其困难,随时可能面临“反犹”的指控,而德国人也得以通过“与以色列站在一起”来确保了自己依然保持着道德上的“洁净”。

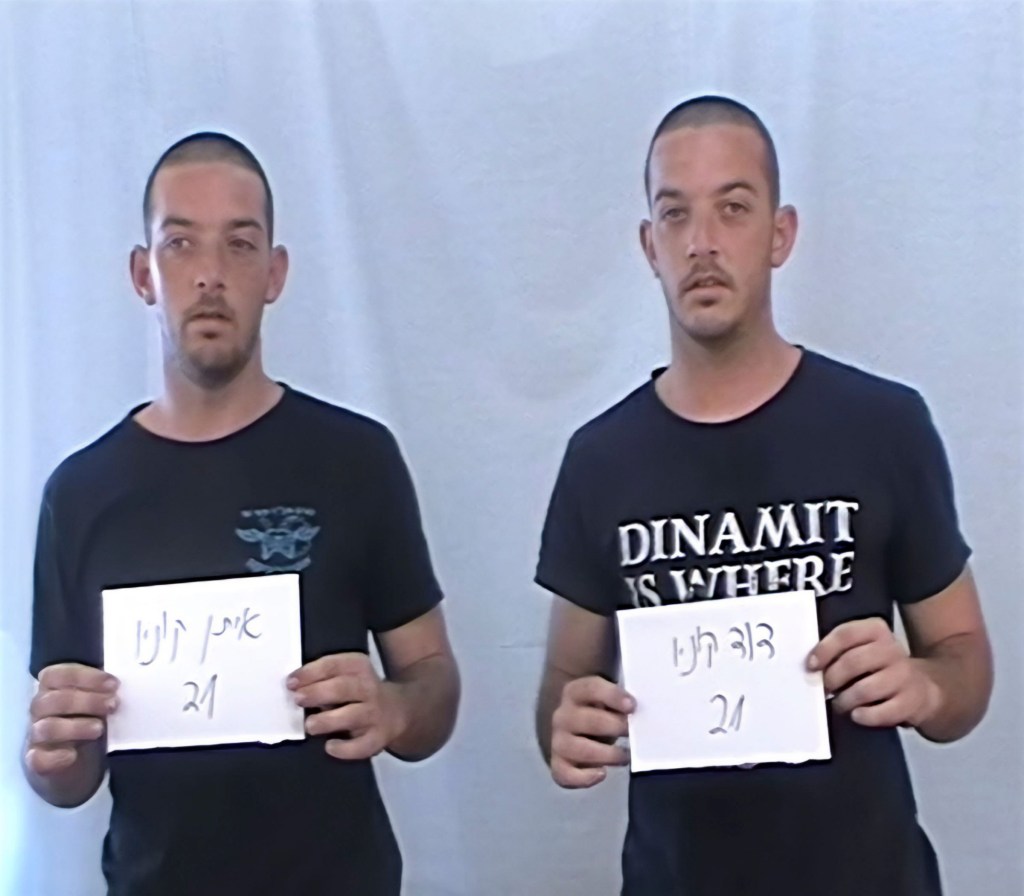

所以当这种政治正确的风气笼罩着柏林电影节,而柏林电影节事实上也面临着国家安全部门的介入调查与政府资助缩减的双重威胁下,大选前夕的“谨言慎行”,便成了唯一理性的选择。在可以大声疾呼的议题上努力展现自己的“政治性”,比如乌克兰议题,或者声援被哈马斯绑架的以色列人质大卫·库尼奥(David Cunio),其纪录片《一封给大卫的信》(Michtav Le'David)也得到了柏林电影节的特别展映。而在德国争议的议题上,限制电影人的言论自由,甚至映后环节也要“低调处理”。

只是,如此一来,柏林电影节的“政治性”与独立性在何种程度上依然是可靠的呢?又或许更应该质问的是,德国社会已经走到这一步,却依然拒绝正视“反对以色列政府”与“反犹”之间存在的距离,那么它离自己千方百计试图远离的纳粹德国历史,到底还有多远?

本刊载内容版权为端传媒或相关单位所有,未经端传媒编辑部授权,请勿转载或拷贝,否则即为侵权。