中国国家教育战略转向?人文、社科退潮,高校正在“弃文从工”|Whatsnew

新一轮服务国家战略的高校院系调整,会带来什么长远影响?

新闻采编需要资源投入,你正在阅读的即时新闻能够免费开放给公众,全因有会员订阅支持。你可以选择月付畅读,也可以订阅端x华尔街日报双会籍;如果你是学生、教师,更可以享受优惠。邀请你成为端传媒会员,选择适合你的订阅方案,支持我们继续推出优秀报道。

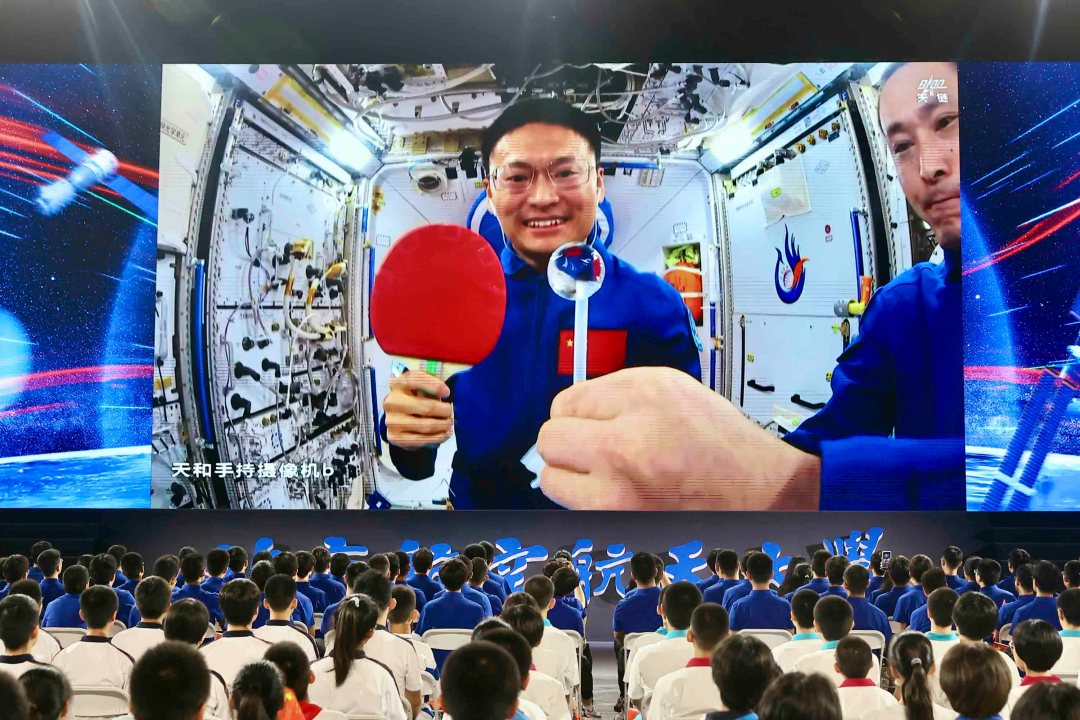

在中国政府空前放大教育“服务国家战略”的属性,推动顶尖高校大力扩招理工科生之时,传统的文科名校正经历“被时代抛下”的危机感。

“文科招生的比例,会从原来的百分之三四十降到百分之二十。”3月6日,复旦大学校长金力接受《南方周末》采访时的一句话掀起风浪。

大减文科,另一面是大搞工科。复旦打出“一步到位”的口号,一改传统“成熟一家做实一家”的审慎做法,一次性开设六个新工科创新学院,专攻集成电路、计算与智能、生物医学工程、智能机器人与先进制造、智能材料与未来能源、电子信息与未来空间领域。

以“自由而无用”的校训闻名、身为中国高校文科重镇的复旦不惜以“大手术”式改革舍长就短,折射大陆高校学科布局改革的整体导向。复旦大学2023年-2024年本科教学质量报告显示,复旦大学全日制本科生中,攻读人文社科的学生占比超过四成,而工科仅占15%。按照未来本科招生数文、理、医、新工科、交叉学科各占20%的改革规划,复旦文科招生将迎“腰斩”,全校齐装满员地推进新工科建设。

“我们一直有这样的焦虑,”复旦党委书记裘新在学校春季工作会议上说,“没看准历史大方向,会被时代的列车远远抛在后面,连声招呼也不打;或者虽然站在了历史正确的一边,但没及时赶上时代的列车,同样会被历史的车轮碾过。”

3月18日,面对争议,金力再度接受采访,称文科是复旦的不可动摇的“老根”。但文科大调整格局不变:传统文科专业缩招,而新增的“新文科”项目均聚焦文科和理工医学科交叉,双学士学位规模占今年招生数的12.4%。

大陆顶尖高校迫切求变背后的原因是什么?

危机感何来?

预算总经费是压在高校头上的大山。2024年,复旦预算总经费182亿,增长不到2%;而上海交大预算经费达281亿,增长超6%。一个让复旦焦灼的数据是,过去五年间,同是被坊间戏称为“魔都双子星”的复旦大学和上海交通大学,经费差距从不到30亿人民币,扩大到了近100亿元。

不断扩大的经费差背后,是中国高校新一轮资源竞争:谁抓住“新工科”,谁就能获更多扶持。

和传统工科相比,“新工科”聚焦AI、智能制造、机器人、云计算等新兴产业,其既是教育命题,也充满政治色彩:2018年中国教育部首提新工科之际,正值中美贸易战打响、美国推进对华技术封锁之时,新工科正是为突破核心技术“卡脖子”难题而来。

文科经费少、工科经费多是常识。但在当前“分蛋糕”规则下,中国工科院校的经费大幅膨胀,给文理优势大学带去超常压力。不独复旦,其他顶尖高校例如北京大学、南京大学、中国人民大学近年同样控制文科招生规模,同时大举进入“新工科”领域,意图重塑竞争优势。

以南京大学为例:2022至2024年,南大新增新工科专业及方向累计扩招1730人;2025年继续扩招,新增本科招生名额不低于100人,其新建的苏州校区更是全方位围绕“新工科”发展。一剂猛药下,南大预算经费从2023年的97亿一举增长到2024年的121亿人民币,终于突破百亿大关。

“轻文重理工”不仅是高校行为,也成了地方共识。据澎湃新闻梳理:今年,中国至少10个省份明确要发展理工农医类等国家急需学科专业。如山西省省长提出理工农医类专业占比要达55%,内蒙古教育厅则定下2025年“理工农医类本科专业和学生占比过半”的发展目标。

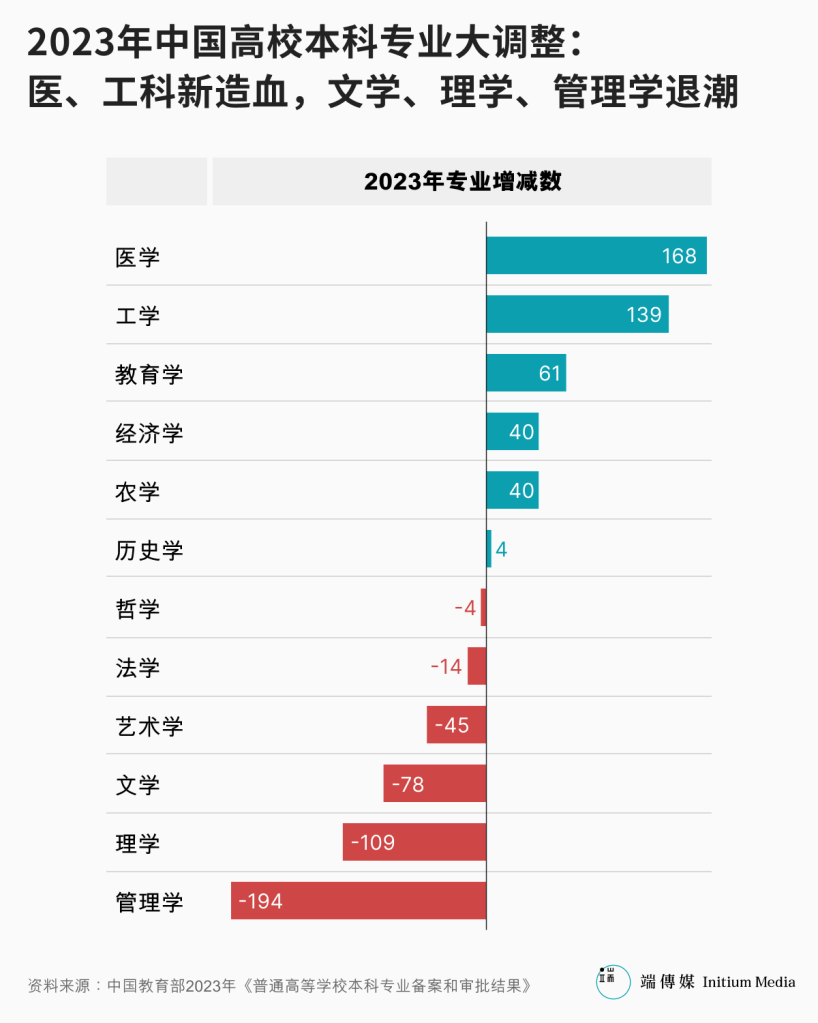

另据中国首家高等教育管理数据与咨询公司麦可思《中国-世界高等教育趋势报告(2025)》的数据,中国近十年新增“智慧”“智能”专业1799个,超八成在近五年内新增;而设计学、工商管理和公共管理是专业裁撤重灾区,分别撤销了305个、266个、247个。

人民的大学,还是国家的大学?

在大陆知乎、微博及媒体门户网站的评论区,不少人以“就业率拉垮”为文科减招叫好。也有批评者指,千禧年后高校扩招催生了大量文科“水专业”和“水学生”,尤其是不少中职、高职院校升格后,为加速扩招新设法学、经管等热门文科专业。到2022年,文科毕业生规模比十年前增长了42%,占毕业生总数的44%。

与英美不同,中国高校主要依赖财政拨款,发展呈“内循环”逻辑:学科目录决定招生,有了专业点就建院系、招师资、扩招学生,各学院都想“做大做强”,发展几乎不受市场等外循环的约束,也不断加剧与社会脱节。“大学究竟是老师的大学,还是人民的大学?”复旦校长金力在《南方周末》采访中的发问,正点中这一症结。

不过,不迁就教师就能打破高校“内循环”,转而真正响应社会需求吗?“教育具有双重属性,一重属性是服务国家战略,另一重属性是百姓民生需求。很显然,官方现在更加重视教育的前一重属性。”前媒体人元淦恭评论强调,此轮高校院系调整,根本还是响应国家需求,并非纯粹的市场化逻辑。

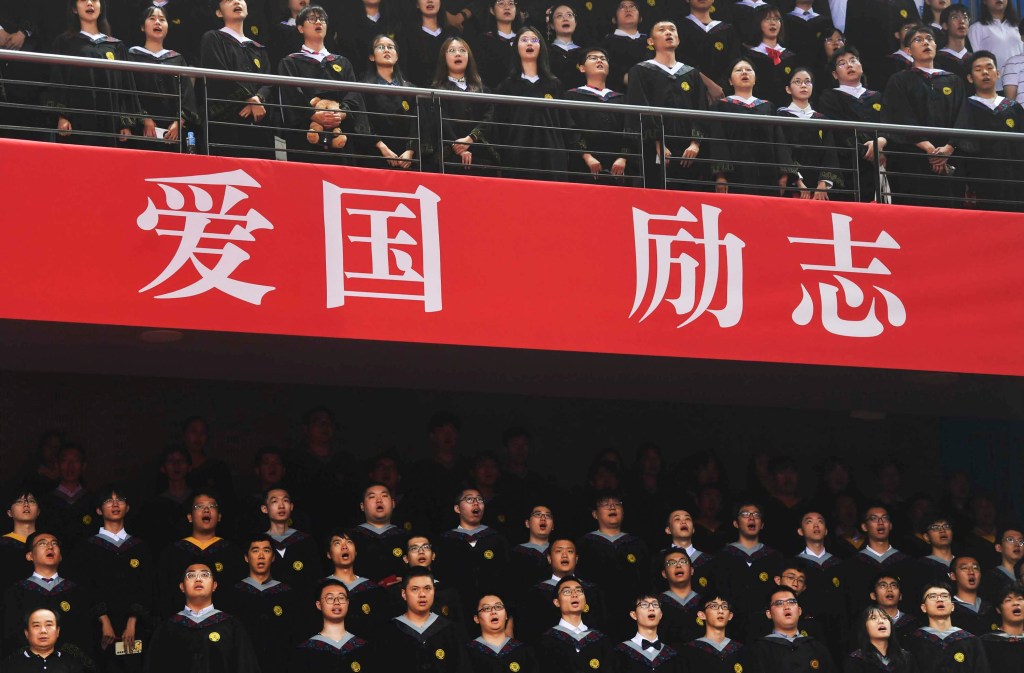

曾被视为高等教育基石的思想自由、学术独立,正被新的价值诉求所取代。官方在“教育强国”规划中频频要求“跳出教育看教育”,教育政治、战略、民生三大属性,“从国家利益的大政治上办教育”“通过培养创新人才破解卡脖子技术难题”排序在先,“提升人民幸福感获得感”位列在后。

“推进高校改革,充分发挥高等教育龙头作用,更好支撑引领中国式现代化建设,是大学当前最紧要的任务。”金力在中国两会期间表态,称将回应政府工作报告对深入推进高等教育综合改革提出明确要求,并感“责任重大”。

元淦恭还注意到,2003到2023年,中国国务院分管教育的副总理或国务委员多半兼管卫生等民生事务;但从2023年起,改由分管宏观经济与科技的副总理统管教育,“足见教育和经济、科技的更强绑定”。

回到文科本身:有用还是无用?

风波之下,中国人文社科学界对“文科减招”的反馈,更为分化复杂。

“重理工轻人文的思潮是短视的。”上海交通大学特聘教授胡伟撰文称,马斯克富豪干政和特朗普当选,都暗示人文精神的缺失;新科技革命大潮下,全球更易陷入工具理性过盛、价值理性不足的困境。

他认为,中国社会科学的问题并不在文科本身,而在于体制机制不完善:缺乏合格学者、大量追求论文数量的考核方式,导致学术垃圾泛滥。“这不是文科本身的问题,更不是文科没有用,而是管理制度存在弊端。”

不同于胡伟捍卫文科“无用之用”,上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授陆铭则撰文力称文科“有用”。他强调,把制造业等同于高科技是一个巨大误区,发展制造业不完全等同于发展高科技和理工科,从企业品牌营销、商业模式、技术应用场景到隐私安全,文科都能为技术与产业的发展提供支撑和增值。制造业的发展离不开生产性服务业和生活性服务业发展,而后两者正需要大量文科人才。

陆铭还担忧,如果高校忽视社会科学和人文学科,可能不利于培养理工科学生的综合素质。而政策制定者若普遍缺乏本科阶段人文社科教育,可能难以坚守对民生优先发展方针的支持和共识,重蹈过去政府治理中“重基建、轻科教文卫”的覆辙。

澳门大学教育学院副教授周忆粟近日接受澎湃新闻采访时则呼吁,文科缩招更应聚焦中底部普通高校:因文科专业办学成本低、准入门槛低,这类高校依靠大办文科吸纳了大量生源。相反,顶尖学校仍有必要保留适当规模的文科专业,“精英型文科人才在AI时代仍具不可替代性”。

不过,对一名青年学者而言,在中国高校“非升即走”和量化评价泛滥之时,“沉潜十年”的要求更像一种苛求。讲真话的代价陡增,求生计的焦虑迫近,结果却是往往落脚“马院”:从2012年到2021年,中国高校马克思主义学院从100余家发展到1440余家,成为文科式微之下唯一逆势增长的学院。

本刊载内容版权为端传媒或相关单位所有,未经端传媒编辑部授权,请勿转载或拷贝,否则即为侵权。