留置针降价了、但变钝了:集采真的省钱了吗?

集采后,患者使用一次留置针平均多花15元。

针头变钝了——大约从一年半前开始,护士翁小琦给病人打针时感受到这样的变化。由于针头不够锋利,有时半天也扎不进去血管,她也不敢用力推针,因为经常一用力就会穿破血管。翁小琦在广东省某中医院的肿瘤科工作三年,她告诉端传媒,针的价格也变便宜了:以前25元(人民币,下同)一支,现在只要4元多。

翁小琦所说的针是一次性静脉留置针,这是一种可以在静脉中留置一段时间的输液导管,方便多次输液或抽血,能够减少穿刺次数、减轻患者痛苦和血管损伤,是住院患者的常用产品。上世纪90年代,以美国BD公司、德国贝朗公司为代表的留置针制造企业进入中国,留置针先在儿科得到广泛应用,并逐渐扩展至住院病房的其他科室。

到2023年,中国全年留置针需求量达6.14亿支,留置针市场规模更突破45亿元。

不过,关于留置针的质量问题,近期引发了不少关注。刚结束实习、进入新医院工作的李启迪发现,针头比去年实习时用的针更钝了,与之前“完全是两种感觉”。她向端传媒表示,科室里其他前辈也有同样感受,有些病人反映打针更疼了,脾气不好的甚至会指责护士技术有问题。

针的款式也变少了。护士曾姗姗在公立三甲医院的儿科工作13年,她指出,针的款式会影响使用效果。比如,儿童年龄越小,血管越短,理论上也越细,所以有些款式的针就不合适给儿童用。但集采的针种类有限,一般只有几种可选。

在中国社交平台上搜索“留置针”、“集采”等关键词,不难发现有大量对留置针质量的质疑。在小红书上,吐槽留置针难用的帖子下有上千条回复,许多评论直指集中采购政策:“集采能有什么好东西”、“它从几十(元)变成了6.5(元)”,还有医护人员在评论区补充“连棉签都贼难用,没有擦几下就起毛”。微博上一位身份认证为执业医师的博主也表示,他的朋友带儿子去医院输液时,护士长透露集采的留置针质量不太好,穿刺成功率不如从前,希望多些包涵。

“集采”的准确表述是——地方政府主导的集中带量采购政策。自2019年起,中国政府开始推行药品集采,旨在通过规模效应降低采购成本。今年年初,药品集采中选名单未包含任何进口原研药,引发民众对国产仿制药的质疑和对集采政策的关注。

相对较少被关注的是,医疗器械和耗材也在逐步纳入集采范围。

中共中央、国务院于2020年3月发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》指出,要全面实行医用耗材集采。不同于药品的国家级集采,医疗耗材的集采由地方政府主导。2020年各省开始组织对低值耗材的集采,随后省级、多省份组成联盟进行集采的模式越来越普遍。

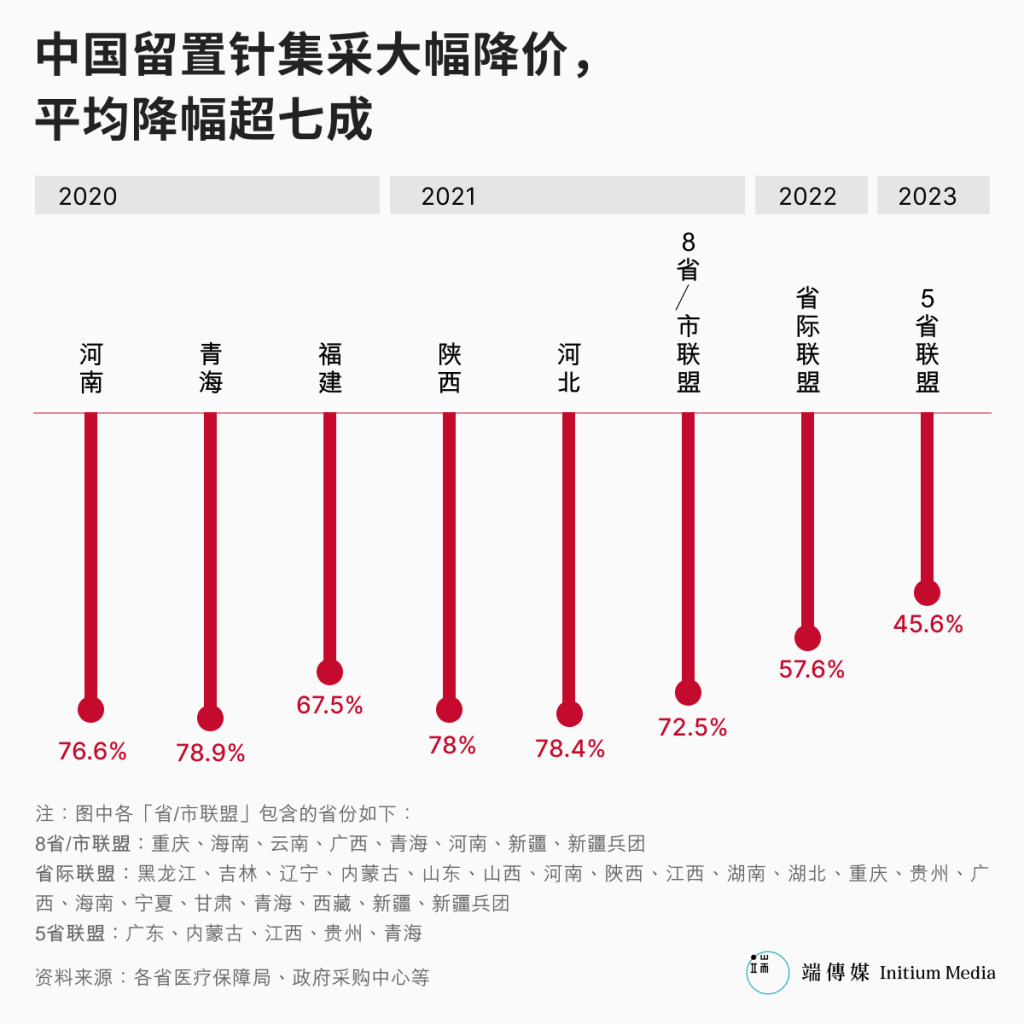

端传媒整理2020至2023年中国各省医保局对留置针集采的公示发现,前几批的省级采购中,留置针的平均降价幅度大多超过七成,最高降价幅度甚至超过94%。中选名单中,最便宜的留置针价格不到1.5元。

根据各地采购文件,价格是决定是否中选的重要因素。例如河南省2020年集采,按照企业申报价格从低到高、依次确定拟中选产品,并且同组最高中选价格不能高于最低中选价格的1.8倍。也有一些采购建立了一套打分体系。例如2022年21个省市联合开展的省际联盟采购中,申报价、需求量占比和医疗机构覆盖率分别占分值比重的30%、30%和40%。

集采降价后,患者使用留置针的花费反而变多了

不过,留置针价格下降后,真的能为医患节约成本吗?

翁小琦所在的肿瘤科有许多患者需要注射外周营养针,肿瘤科的很多药品也容易堵针,而质量好的留置针能够保留更长时间,减少穿刺次数。她表示,集采前的留置针最长可以留置七天,集采后很多时候患者需要一天一针,血管不好的患者甚至一天需要更换两到三次。

“便宜没好货”——是受访医护们普遍的观点。对于能否向医院反馈问题、改善采购质量,翁小琦认为不会奏效,因为只要是集采,最多就是换个厂家,但仍然有价格管控,质量问题也依然会存在。

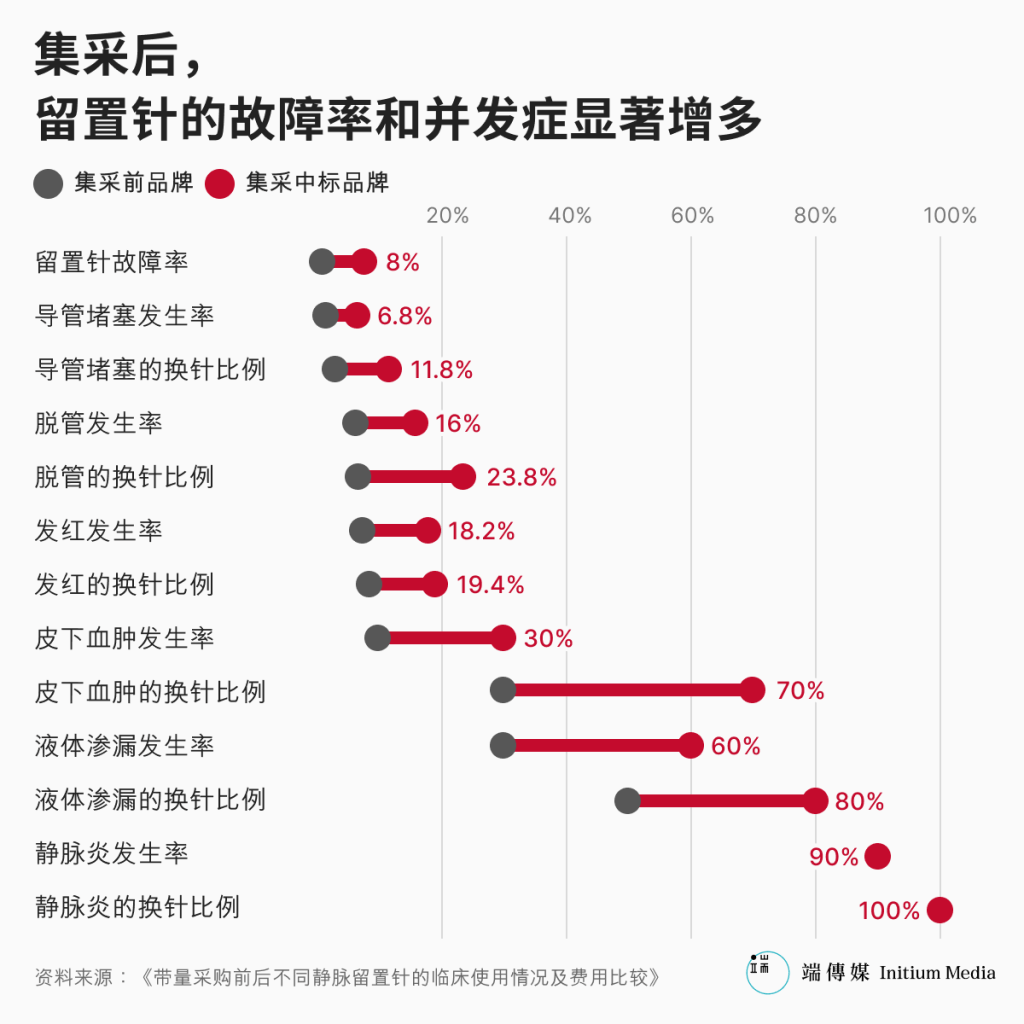

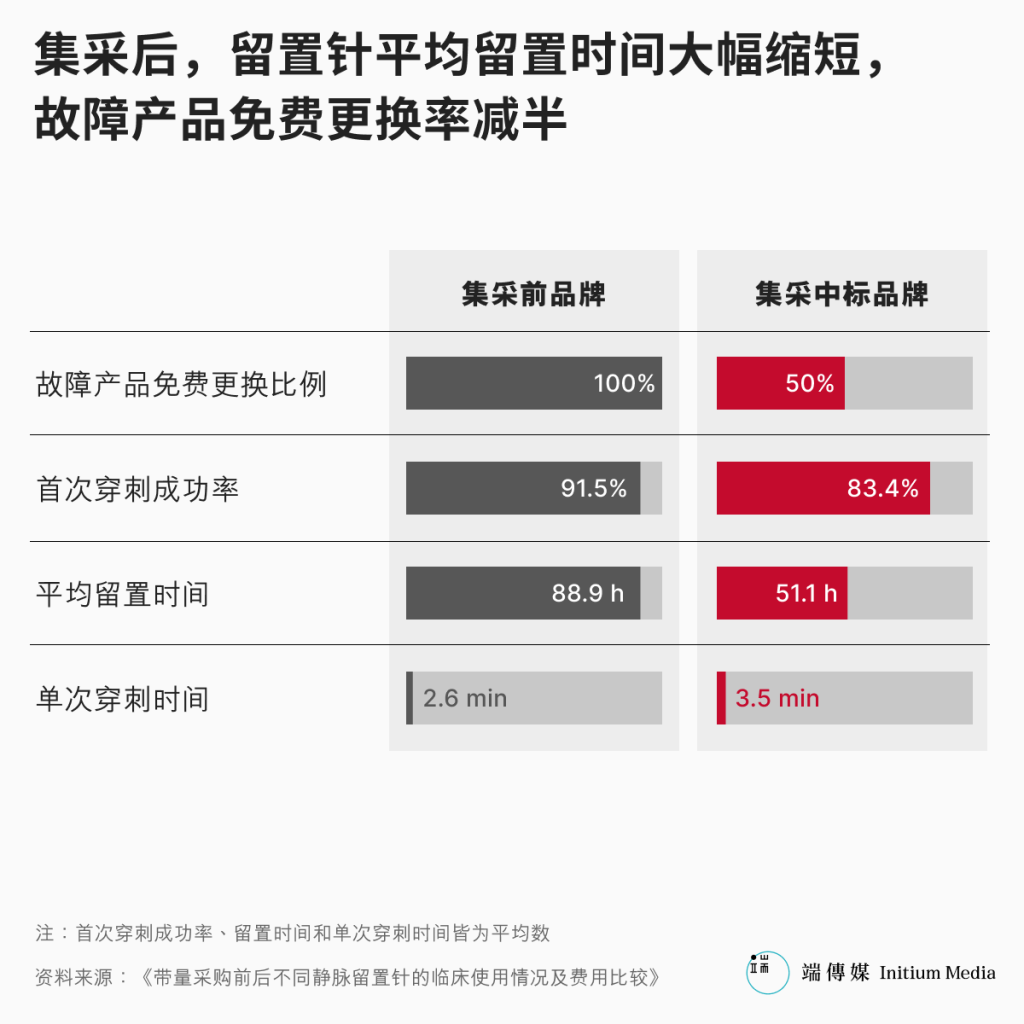

复旦大学公共卫生学院于2020年3月至4月,对江苏省南京市和山东省临沂市16家医院的27位临床护士进行访谈,将集采后使用的中标品牌留置针与之前的产品进行对比,建立模型计算两者的整体费用。

结果显示,集采后使用的留置针产品,穿刺平均耗时增加、首次穿刺成功率降低,并发症发生率亦有所上升。因此,留置针的穿刺费用、耗材费用、并发症治疗费用、产品损坏费用及护士人工费用也都增加了。

报告发现,虽然留置针的单价从19.3元下降至7元,但总费用却由于上述费用的增加而有所上升。每个使用留置针的住院患者,平均费用增加了约15.8元。

复旦大学的研究佐证了医护人员对留置针质量的担忧,而论文研究对象之一的山东省临沂市,其药物警戒中心对留置针不良事件的分析也显示了类似问题。据该中心在2023年1月1日至2024年4月30日期间收到的351例一次性使用静脉留置针不良事件报告,二次穿刺是最多见的伤害,占整体不良事件的近一半。留置针的主要故障则为漏液、折弯和断裂。事件原因分析显示,产品问题(包括说明书等)占270例,占总报告数的七成以上。

降价如何带动降质?

在中国大型医疗耗材生产商负责销售工作的郑顺生告诉记者,在集采竞争中,留置针价格基本都降到了接近成本价的标准线,导致利润微薄。

据郑顺生介绍,集采前,如果产品质量方面的反馈比较多,厂家是有实力按批次回收处理的,但集采后的利润,不足以支撑厂商进行大批量回收的售后工作,所以负面反馈的声音会比较大。

不过他也推测,科室的医护们也可能是因为价格下降,对质量类的事情更敏感一点。

企业财报也反映出集采对企业盈利能力的影响。以留置针为核心业务的国产医疗企业林华为例,随著集采的推进,其留置针的毛利率从2020年的77.38%,逐年下降至2023年的70.01%。根据林华2022年的年度报告,毛利率下降的主要原因是公司在2021年8月中标了八省联盟带量以及多个地级市的集采,所以销售价格和毛利率皆下滑。中泰国际发布的投资分析报告也指出,集采导致山东威高公司医疗器械版块的收入增速下降,2024年上半年同比下降了7.5%。报告还预测山东威高“即将走出集采阴霾”,因为目前国内多数省份的低值耗材集采已经完成,相关业务的收入将自2025年起缓步回升。

不过,在一间小型外资医疗器械公司工作三年的王常凡对她的职涯未来并不乐观。她认为,国家医保资金亏空才是真正的问题,集采是为了应对这一问题,但并不是好的解决方案。因为集采大幅压低了价格,企业为了生存,就会降低生产成本和进行裁员。

至于郑顺生提到的售后能力不足的问题,王常凡也表示认同。她指出,这在行业内已成为普遍现象,因为人工成本是最容易砍的成本。

医护也能感受到医疗销售行业的变化。做了十三年护士的曾珊珊表示,现在医院临床已经见不到生产企业的代表。她解释说,以前医疗耗材厂家很多,都想有业绩,所以他们会定期来医院,了解留置针的使用情况如何。每当临床发现产品质量问题,就会拍照发给企业代表,他们就会来人了解。但医院集采后,只能用指定的品牌,价格下来了,企业代表们也消失了。

“降本增效,无偿加班,随意裁员,司空见惯⋯⋯”王常凡在采访中多次说道,“这行业根本就是水深火热,而且除非制度上有改变,不然就是恶性循环,找不到变好的未来”。她告诉记者,自己已经在准备离职转行。

(应受访者要求,李启迪、翁小琦、曾姗姗、郑顺生和王常凡为化名)

本刊载内容版权为端传媒或相关单位所有,未经端传媒编辑部授权,请勿转载或拷贝,否则即为侵权。