【异乡人】慕容雪村:我与我的审查员

刘力朋说:“我就是想证明,虽然我做过微博审查,但并不是个坏蛋。”我回答:“我可以为你证明。”

一、刘力朋

在这里,自由是橙色的。

整整4个月,刘力朋一直在玩忽职守,每过一小时,系统就会给他发来大量的信息,他一字不删,等信息积累到三千条或五千条,他就轻轻地敲一下鼠标,把所有信息全部放行,用审查员的话说,这叫“一键全通”,然后这些信息就会出现在新浪微博的页面上,被千万人阅读、转发和评论。

那是2013年的初夏,刘力朋还是新浪微博的一名审查员,微博是一个类似于twitter的社交媒体平台,和twitter不同的是,在这里公开发表的每一句话都会被审查,刘力朋的工作就是盯着这些待审查的言论,许多字句都被系统特别标注出来,橙色的是一般敏感词,需要仔细审核,比如自由、民主和“习近平”3个字,虽然这些词也常常出现在报纸和电视上,但这并不意味着平民可以随便使用,就在3个月前,有人举着民主和自由等标语走上街头,但用不了几小时,这些人就会被警察殴打或逮捕。在这个国家,没有人会对这种事感到惊讶。

红色的是高危词,不许发表,只能删除,比如法轮功、六四——这个数字指的是1989年的天安门屠杀,以及刘晓波和达赖喇嘛的名字,还有茉莉花,因为两年前的突尼斯革命,中国也出现了几场以“茉莉花”为名的小规模游行,这让中国政府十分紧张,所以这小小的白色花朵,菲律宾的国花,也成了超级敏感、不可提及的危险事物。

这是刘力朋担任审查员的第3个年头,他越来越讨厌这份工作,这讨厌的白色天花板,讨厌的灰色地毯,还有这讨厌的工厂车间般的办公大厅,以及那200多个讨厌的同事,他们都坐在自己的格子间中,聚精会神地敲击着鼠标和键盘,对用户的帖子进行分门别类的“处理”:删除、隐藏、限制转发,或者设置为“仅用户自己可见”,也就是所谓的“删、隐、止、私”(删是delete,私是shadow banning),这是中国网络审查员们最基本、也最重要的工作。有时候他们还会发现犯罪证据呢,就在几个月前一个无聊的午后,旁边格子间里的陈敏手舞足蹈地站起来,说他发现了王丹的微博账号。审查员们都知道王丹,这位1989年的学生领袖、政治犯和流亡者是这个国家的重要敌人,所以这项发现极为重要,他们立刻向北京的新浪总部报告,很可能还报告了公安局,到下个月,一位领导专程从北京赶来,对发现敌情的陈敏大加表扬,说他“敏锐”“觉悟高”,还给他发了400元奖金,当时所有的人都鼓掌赞叹,只有刘力鹏不以为然,他坐在人群中,盯着陈敏那张兴奋得发红的脸,心里想:这有意思吗?

在那4个月里,刘力朋最想做的事情就是掐着陈敏的脖子把他揪起来,问他:这有意思吗?也不只是陈敏,还有这里的每一个一丝不苟的审查员,当他们坐在格子间中疯狂删帖,还觉得这事无比重要,刘力朋就想站到大厅中央怒吼一声:你们干吗这么来劲?不就一个月两千多块钱的工资吗,你们犯得着吗?这有意思吗?

没意思,没价值,没有成就感,而且相当疲劳,如果是白班,他们要工作11个小时,夜班还要长一些,13个小时。工作间隙,审查员们常常会躲到楼梯间抽烟闲聊,刘力朋不抽烟,跟他们也没什么好聊的,所以就百无聊赖地在电脑上玩游戏,他也常常使用VPN翻越中国的防火长城(GFW),在谷歌地球上浏览那些他从没去过的城市,想像那里的人和那里的生活。他也常常登录微博页面,不是作为审查员,而是普通用户,在那里,他叫“普通法西斯”,这名字当然是讽刺,但他自己也说不清是讽刺谁。

审查员们几乎都不上微博,刘力朋也不会跟人谈起这事,他的同事们一定想不到他居然在微博上说了那么多话,发表了那么多“不健康的”“不适宜的”,甚至是“非法的”和“反动的”内容,而且从来没有惹过麻烦。他知道所有的敏感词,也知道如何规避它们,那时一条微博最多只能发表140个字,他可以把这140个字玩得花样百出,讽刺共产党,嘲笑中国政府,从头到尾都是敏感词,却完全不会被审查员们注意,因为他们只盯着那些橙色和红色的词。大约在2013年的4月,中国政府开始整肃有影响力的微博用户,也就是俗称的“大V”,《解放军报》的一位记者为此振奋不已,发了一条慷慨激昂的微博,大意是说大V都是害虫,应该严厉打击。几分钟后,这条微博下面出现了一句评论,作者“普通法西斯”,他的评论非常粗鲁,意思是要跟那位记者的母亲发生激烈的性爱。这句话引来了更多的评论和转发,很多人都认为骂得解气,但他们肯定不会想到,这位作者就是微博的审查员,他们也不会知道,在那时,这种粗鲁肮脏的诅咒和谩骂反而是安全的、合法的,任何一位审查员都不会多看一眼。换句话说,这个国家并不希望你谈论自由和民主,他们更愿意看到你粗鲁地骂娘。

“普通法西斯”在微博上关注的人有300多个,大多都是敢于批评共产党的人,也就是“不安定因素”和危险分子。他们中有记者、教授、律师,还有一些影视明星,在那个时候,这些人都有勇气时不时地批评一下政府,虽然绝大多数批评都很委婉和含蓄,比如把政府比喻成有暴力倾向的丈夫,或者是自吹自擂的二流子。很多人都没有意识到,那已经是共产中国言论自由的高峰时刻,堪称是一代人的黄金年华,但即使是这些含蓄的、指桑骂槐式的批评,也深为政府忌恨,普通法西斯的关注名单中,也常常有人无缘无故地“失踪”,被禁言、被注销账号,甚至被警察逮捕。刘力朋对这些人既欣赏又同情,所以就利用手中的权限,偷偷摸摸地搞点小动作,用他的话说,就是“做一点反审查的事”,帮一些被禁言的账号解封,把一些被删除或隐藏的帖子“打捞”回来。他有时也会自责,觉得做这些事违反了职业道德,但很快就想通了,“就像数学中的负负得正,这是一份不道德的工作,违反其道德反而是道德的。”

很多年后,Jenny Ho还记得刘力朋帮她解封账号的事,她是香港人,在微博上发表了几条关于香港游行的消息,然后就遭遇禁言,连续十几天不能发表任何内容,那时微博开始出现“转世党”,当旧的账号被封,而且无法解除,那就只能注册一个新的,这就是所谓的“转世”。就在Jenny准备转世的时候,刘力朋给她发了一封邮件,说他已经悄悄地帮她解封了。“我不知道他是谁,但他帮了大忙,”Jenny说,“我常常想,这是个什么样的人?他为什么要冒着危险做这样的事?”

不过在刘力朋看来,这事并没有那么危险,“如果被发现了,可能会挨一顿批,或者扣我的绩效(工资),最严重的也不过就是开除,没什么大不了的,反正我早就不想干了。”

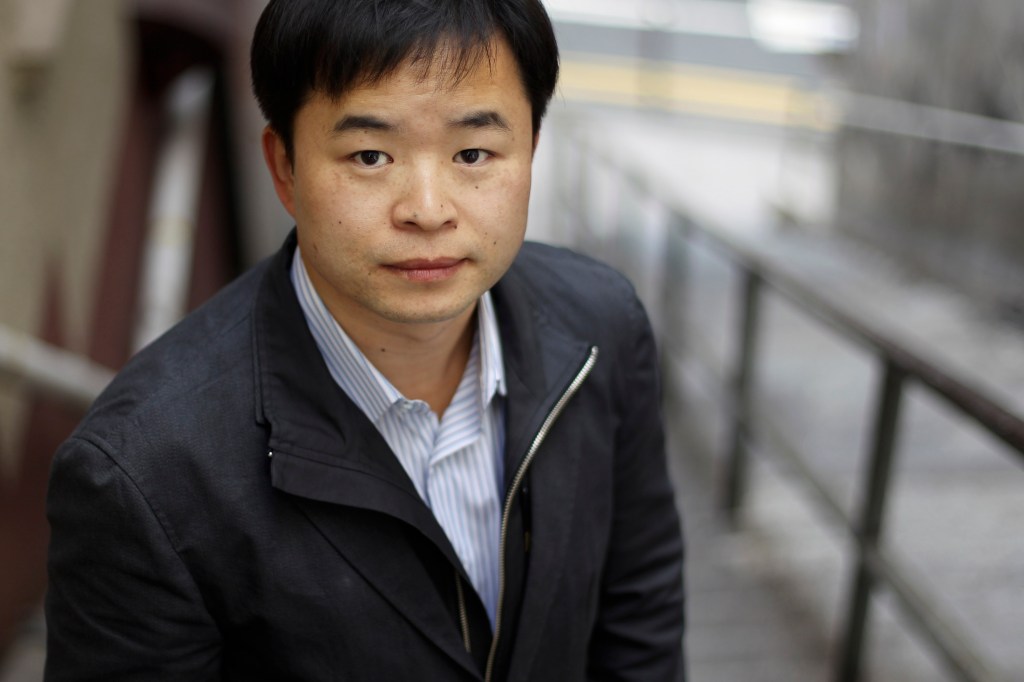

那时刘力朋刚满30岁,有一张略带稚气的脸和过早生出的白发,以及某种不切实际的乐观。那些“违反职业道德”的事其实远比他想的危险,更危险的是,他一直在偷偷地收集微博的审查材料,主要就是审查员的《交班档案》,其中有来自上级的审查指令,有新发生的敏感事件,新增加的敏感人物和敏感词句,以及如何更高效地使用“删、隐、止、私”4大利器,在那个时候,他也不知道自己为什么样搜集这些东西,只是觉得它们很重要,“这就是一部活的中国当代史啊。”

和很多人想像的不同,这些审查档案既不规范也不严谨,有许多错字和病句,有一些语句十分粗鲁:“……发现了直接除!”“色情图片直接删除,不要私密,再发现一律重罚!”如果发生了重大的恶性事件,上级也会发布一些既像威胁也像关心的指令:“今天这个是大事,公安在盯着,大家自己小心。”还有一些则过分直率,就像粗暴的父母教训闯了祸的孩子,比如2013年5月6日的那条:“与政治色情无关的内容不要随便处理,别手欠,按程序走!”

看到这条指令时,刘力朋刚刚提交了辞职申请,心里大感轻松,终于可以离开这个破地方了,他想。

5天之后,就在他即将办完离职手续的时候,他又一次登录微博的后台管理页面,发现关注名单中的另一个大V,作家慕容雪村的微博账号被注销了。

二、Me

我就是慕容雪村。

在2013年的时候,我还是一位畅销作家,也是微博的认证(Verifiled)用户,名字后面有个小小的蓝色的V字,这也是大V一词的由来。在两年多一点的时间里,我发发表了1900多条微博,其中有很多批评和讽刺共产党的内容,这些内容大受欢迎,被成千上万的人转发和评论,也常常有人因此而称赞我的勇气,但事后想来,那些指桑骂槐式的比喻和嘲弄并不是真的勇敢,我所说的,都是可以说的,我所发表的,也都是允许发表的,我最多只是打了几个“擦边球”而已,和那个时代的许多“公知”一样,我们从来不曾指出房间里的大象,也没有说过要终结共产党的统治。当然,如果我真的这么说了,我的账号,甚至我这个人,也许早就已经不在了。

到2013年5月,我在微博已经拥有将近400万粉(followers)。这样的用户不归刘力朋管,微博为我们配置了专属的审查员,称之为“微博小秘书”,我的那个叫佳佳,每当我发表了什么不适宜的内容,她就会给我打电话:“老慕,你刚发的那条不行,我给你删掉了哈。”有时候她也会直接告诉我,哪些人、哪些事不可以提,让我尽量绕着走,“咱们没必要跟他们正面冲突,你说对吧?”

她说的是“咱们”,而不是“你”。说这些话的时候,她总是语声温柔,带一点商量的口吻,就像是姐妹或亲密的朋友。我从没见过佳佳,但我得说,我挺喜欢她的工作方式,没错,她是一名审查员,但是你看,她的审查那么温柔,那么体贴,也不乏人性的温度,在这个国家,这样的审查多么稀缺和珍贵啊。

我一直不知道我的账号为什么被注销,没人告诉我答案,佳佳也没有。那时习近平刚刚上台,还没有显露出他的真正意图,很多人对他寄予厚望,认为他将带领中国走向民主之路。但没过多久,一份名为“七不讲”的内部文件让这些人伤透了心,这份文件肯定是出自习近平本人的意思,它要求高校教师不得在课堂上教授7个方面的内容,包括普世价值、新闻自由、公民社会、公民权利、共产党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立。

文件泄露的那天,我的日程相当繁忙,先是在一家图书馆做了一场演讲,然后赶赴一场聚会,就在乘车的间隙,我在微博上发表了一条简短的评论,认为这所谓的“七不讲”,其实就是一句话:不准讲文明。

习近平政府一定不喜欢这样的评论,或许就是这句话让我彻底告别了中国的公共生活。

我至今都记得那场聚会,在北京中心区的一家豪华餐厅,我们十几个人,有教授、律师、记者和人权活动家,我们开了几瓶酒,吃了一些很贵的菜,也谈到了中国的未来,当时很多人都满怀信心,认为共产党的统治不可能持续太久,中国即将迎来美好的明天,“天就快亮了,”一位教授这样告诉我,“我们一定等得到。”

10年之后,座中有一半以上都成了囚犯,还有一些像我一样流亡海外,而留在北京的那几位也沉寂许久,不再发出任何声音。而当年的那场盛会,还有那些乐观的言论,也显得无比虚幻和遥远,就像一个稍纵即逝的梦。

就在从聚会回家的途中,我收到了一位朋友的私信,他的微博账号于一天前被禁言,在那个时候,我们觉得禁言也是很重要的事,所以我在微博上发表了一则措辞严厉的质问,要求下令禁言的国信办回答我的问题:“谁赋予的权力让你们可以随意剥夺公民的言论自由?”

国信办是中国最重要的审查机构,全称是国家网络信息办公室,在那个时候,人称“网络沙皇”的鲁炜刚刚上任,开始实施一系列严厉的言论整肃,在接下来的日子,将会有无数的账号被注销,还有很多人因为其网络言论而身陷囹圄。可以想象,他们一定很不喜欢我的质问,更不想回答我的问题,直接把我干掉显然是更好的选择。

不过这些只是猜测。在这个国家,封杀一个人并不需要有充足的理由,只要违反了那个虚无缥缈、谁都无法说清的“相关规定”,有权力的政府机构就可以发出命令,让一个人彻底从公共生活中消失。我的报应来得更快,就在我发出那则质问后20分钟,我的账号就被注销了。

许多人为我感到不平,他们为我点亮虚拟的蜡烛,为我开起了“追悼会”,还有几位朋友宣布停用微博以示抗议,更多的人开始引用我“生前”说过的话,在十几个小时中,这样的言论大量涌现,我的名字也成了最热门的搜索词。

我的微博小秘书,那位温柔的审查员佳佳也给我打来电话,她说了很多次“抱歉”,但也认为我应该更小心一些,“没必要跟他们正面冲突,你说对吧?”

这次她没有说“咱们”,或许是因为情况已经发生了变化。她也不肯告诉我是哪个机构下的命令,只说是 “上级部门”,事实上,这样的“上级部门”有无数个,国信办、宣传部、公安局,或者是某个人和他秘书,只要他们觉得有必要,就可以下令删除某条微博,或者注销某个账号,而且这样的命令从来都不会被质疑、被违背。

我希望佳佳能够多告诉我一些细节,她这样回答:“抱歉啊老慕,我真的不能说,你也知道,我们都签了保密协议,你要体谅我,我也有我的生活,对吧?”

这是我和佳佳的最后一次通话,在那之后,我又注册过许多新的账号,也发表过很多微博,但每一个账号都被注销了,我想佳佳一定也看到了,但她从没说过一个字。在未来的日子,我时常会想起这位素未谋面的审查员,想起她温柔、体贴又不乏人性温度的审查,就像囚犯怀念一位温柔的狱卒。我不知道佳佳一生中都经历过什么,也不知道她是怎样成为一名审查员的,但无论如何,我希望她能够幸福。她还年轻,应该可以等得到天亮。

第二天日落时分,我的朋友俞大有给我打来电话,说他收到了一封陌生人的邮件,内容与我有关。我重新坐回电脑前,打开了那封邮件,正文只有一句话:请转交慕容雪村。附件中有两张照片,是微博后台管理页面的截图,上面有我的账号的详细信息:注册时间、Ip地址、我的手机号码,每一次被禁言或删除的原因,以及我一直苦苦追问佳佳的那个问题:是哪个机构、什么人下令注销了我的账号。

三、刘力朋

那是刘力朋在新浪微博的最后一天,该移交的都已经移交了,该收拾的也已经收拾好了,只要再熬过几小时,他就可以永远离开这个“恶臭的地方”。

他不认识慕容雪村,也不曾读过他的书,作为审查员,他看过他的一些微博,但并没有留下太深的印象,“感觉他就是,公知年代的许多公知之一,或许是比较大的一个。”他看到了那场声势浩大的悼念活动,也专门去看了慕容雪村这个账号的后台管理记录,开始并没有想太多,但渐渐地,一个念头浮上心头,他觉得自己可以做点什么。

刘力朋很少跟人谈起自己的工作,而从那时到现在,审查员一直处半地下状态,用刘力朋自己的话说,“那是一份见不得光的工作”,“一个脏活儿”。所以有很长一段时间,连很亲近的人都不知道他具体是做什么的,“你打电脑啊,会修电脑不?”一位亲戚甚至会这样问他。

刘力朋会修电脑,也懂一些黑客技术,知道怎样隐藏自己的网络足迹。他曾经想把“慕容雪村”这个账号“打捞”回来,不过很快就放弃了,因为这道封杀令来自很高的级别,不可能像对别的账号那样,悄悄解封,却不引起任何人的注意。

和温柔的审查员佳佳一样,刘力朋也签过保密协议,不过他决心违反它。趁其他人不注意,他偷偷下载了这两张网页截图,把它拷贝到自己的U盘中,他知道这两张图片的价值,他不能直接发给慕容雪村,必须要找一个“中转站”。

他在慕容雪村的关注列表中找到了俞大有,这是一个不太成功的生意人,言行毫无出格之处,估计不会引起别人的注意,刘力朋花了一点时间浏览他和慕容雪村的交流记录,确定两人有现实中的联系。就是他了,刘力朋对自己说。

离开的时候到了,刘力朋提着他不多的一点家当走出那栋灰扑扑的高楼,沿着古老的京杭大运河走了几百米,心里一直琢磨着要不要做这件事。如果被发现了,至少是个拘留,他想,判刑也不是没有可能,会判多久?两年,3年?最多也就是3年,不可能再多了。

他走进一家网吧,找了个隐蔽的座位,注册了一个新的邮箱,用户名就叫nameless,无名者,他喜欢这个名字。也想到了那句著名的电影台词:“来,让我们为这个无名无姓的年代干一杯!”

他把那两张图片发给俞大有,还加了一句留言:请转交慕容雪村。发完后在电脑前呆坐了一会儿,想起了过去3年的审查员生涯,也想到了自己的家人和Alice,再过些日子,他和Alice就要结婚了,她是一个心地单纯的姑娘,对政治完全无感,大概也不会理解自己做这事的意义,算了,还是别跟她说了,免得她担心。

过了大约40分钟,俞大有回信了,也是只有一句话:那位朋友问你,这东西可不可以公开?

刘力朋早就想过这事,一旦“那位朋友”把这两张图片公开发表,新浪微博肯定会追查是谁泄露出去的,说不定还会报警。他犹豫了一会儿,想有多少人能够看到这些后台机密,至少也得有三、四百人吧,他想,他们不见得就会怀疑自己。

“可以公开,”他这样写道,“反正他们也不太可能找到我。”

他退出邮箱,删除了浏览历史,做完后又检查了一遍,确定没留下什么马迹蛛丝,这才放心地站起来,网吧里有许多玩游戏的年轻人,他们盯着电脑屏幕,嘴里胡乱地喊叫着,谁都没有注意他。刘力朋低下头,悄无声息地走出网吧,外面天快黑了,他掸了掸衣袖,就像拂去了一些长期沾染的脏东西,然后快步走进黄昏散步的人流之中。

四、Me

无名者发来的两张截图中有很多名字:孙业诚、贾凡、雷小蕾……他们都是微博的审查员,有些还是审查员的领导,还有钱锋,就是他动手注销了我的账号。还有老沉,他是新浪的总编辑,也曾是我的朋友,但因为这起事件,我们的友谊就此终结,在接下来的日子,我们再也没有见过面,也不曾互致问候,在他眼中,我肯定已经成了一个“敏感分子”,就像必须远离的病毒。我能够理解他,也很抱歉给他添了那么多麻烦。

最重要的角色是彭波,也就是截图中的那位“彭部长”,在那个时候,他刚刚晋升到副部级,成了中国无法无天的特权阶层中的一员,他常常在各种会议上发表讲话,号称要“实现网络空间的全面清朗”,意思是要消除一切对共产党不利的声音,也就是因为这个,他下令对我全网封杀。这位彭部长有一个闪亮的秃头和一张扁阔的嘴,看起来威严而不乏智慧,我用了一点时间才查明他的身份,然后写了一篇语调铿锵的文章,说他是“黑暗中的弄权者”,“你不可能永远地栖身黑暗,黑暗也不可能永远地庇护于你,总有一日你会暴露在阳光下,到那时,我会让全世界都知道你的名字。”

过了两个月,在一个心潮难平的午后,我用新注册的账号发了一条语带威胁的微博,隔空告诉彭波:如果我的账号再被注销,我将动用我全部的资源来调查你的贪腐事迹,然后将之公之于众,“这个账号消失之日,也就是你入狱之时。勿谓言之不预也。”

这些话并非全然的无的放矢。在升为副部级高官之前,彭波曾是记者、编辑和出版人,我们有许多共同的熟人和朋友,虽然他常常声称“我不是什么官,我就是一个火线上的小兵。”而且常常谈到“清廉”和“正直”,但他的生活并不像他自诩得那样清白,了解中国的人也会明白,像彭波这样手握大权的高官也几乎不可能清白。

或许就是因为这个,彭波对我的那条微博也表现出了相当程度的敬畏,大约一个月后,我新注册的微博账号又一次被注销,那时已经是午夜时分,我刚刚回到住处,就接到了新浪总编辑——也就是图中的那位老沉,我曾经的朋友——打来的电话,他听上去十分紧张,说这次封杀是另一个部门下的命令,与彭波没有半点关系,还提醒我“不要被别人利用了。”

“彭波记者出身,跟你我一样,我们原本都是一路人,”老沉说,“而且他上次下令封杀你也是身不由己,他也是奉命行事,你就不要搞他了吧?”接着他建议我和彭波见面谈一谈,“就现在,就我们三个,我们找个地方喝一杯,把这事说开,好不好?”

在大约两小时内,类似的电话我一共接了6通,除了老沉,还有我们共同的朋友,内容都是“别搞他了,结下私仇对你也没什么好处”。我听而不闻,在电脑上起草了一则启事,准备悬赏20万元征集彭波的贪腐证据,也就是在这个时候,俞大有打来电话,他说:“你这么一搞,彭波肯定危险了,但如果你搞不倒他,那位给你通风报信的哥们儿麻烦就大了,他好心好意地帮了你,你可不能连累人家啊。”

五、me and my censor

关于这一切,刘力朋一无所知。他没有读过我的文章,也不知道我和彭波之间的那场秘密战争,在2013年夏天,他和Alice结了婚,婚礼举办于天津的一家高档酒店,当时贺客如云,有亲戚、有同学和朋友,刘力朋喝了不少酒,听了许多喜庆的话,但时不时地,也会想起他不久前的审查员生涯,依然有种想呕吐的感觉。

婚礼之后,一位亲戚介绍他去一家国营企业工作了一段时间,那份工作“不算开心,但也不算不开心,就是平平吧。”也就是在那段时间,Alice怀上了他们的第一个孩子,或许是为了更好的收入,刘力朋跳槽去了乐视网,这是一家类似Netflix的流媒体网站,他在那里做质量控制主管,这工作与审查没什么关系,但他和审查员们一起工作,每天都能看到很多审查指令,来自中宣部的、网信办的,还有广电总局的,有一些指令匪夷所思,比如综艺节目的主持人说一句“笑死我了”,在字幕中,这个“死”字就必须加上双引号,不然就属违规,似乎观众的智力不足以理解这句简单之极的话似的。

“出于某种不可告人的目的”,刘力朋笑着说,“我开始大量地收集这些资料。”他自己架设了6个设在境外的VPN服务器,开始整页整页地拷贝这些审查指令,然后将它们全部上传到墙外的云盘中,在大约4年的时间里,他收集了超过一百万字的审查资料,而且越来越相信,这些资料有着非同寻常的意义,他暗暗发誓,总有一日他会把这些公之于众,“让大家知道这个邪恶的系统是怎么运作的,就像,”他结结巴巴地说,“就像揭开一个黑暗的骗局。”

他知道这事有多么危险,所以一直瞒着Alice,如果让她知道了,她一定会吓得魂不附体,他这样想。随着审查档案一天天增加,他的心情也一天比一天紧张,他很清楚,自己的行为早就够得上坐牢了,三年起步,五年六年不在话下,十年八年也不无可能,而他的儿子刚会走路,还有一个刚刚出生的小女儿,如果他被警察带走,那么这个家就算毁了。

他一直都很沉默,这沉重的负担让他越发沉默,他很少结交新朋友,跟任何人都不吐露心迹,走在街上,他大多数时间都是低着头,很怕会引起别人的注意,在这座1500万人口的城市,没有一个人知道他正在做着那么危险的事。

那时我已经从中国的公共生活中彻底消失,我的书不能出版,文章无处发表,在离刘力朋大约150公里的小公寓中,我离群索居,常常为钱发愁,也常常会想起那位无名者,他或她是个怎样的人?为什么要冒着危险向我通风报信?有一瞬间,我甚至想到了佳佳,我专属的那温柔的审查员,会不会是她冒着风险向我通风报信?但无论如何,我和俞大有都同意,这是个了不起的人。“如果有一天,这个谜解开了,”俞大有说,“我一定要请这位无名者吃顿饭。”我也是这么想的,如果真有那么一天,我一定要走到他或她面前,郑重地说一声“谢谢你,谢谢你在那个无名无姓的年代所做的一切。”

在那个无名无姓的年代,彭波一如既往地官运亨通,他常常出现在电视和报纸上,主持会议,发表讲话,号召人们要“学习好、宣传好、贯彻好、落实好习近平总书记系列重要讲话精神”,还要“提高社会公众的举报意识,自觉清理网上有害信息”,他的权力也越来越大,除了网络舆论,还负责“防范和处理邪教问题”,也就是对中国的信仰群体进行打击和镇压,其中一定有无数泪水和鲜血,我的那些因为信仰而被殴打、被逮捕的朋友,或许就是因为他的一纸命令而身陷苦难之中。在2018年的时候,彭波还成了中国最著名的大学——北京大学——的一名新闻学教授,在课堂上,他时不时地就会告诉他的学生:“我不是什么官,我就是一个火线上的小兵。”

当人们回首往事,常常感慨于时光之迅猛无情,我已经很难想起我是怎样熬过那艰难的岁月,刘力朋也有相同的感受,“就像做梦一样,”他说,“不经意间,几年就过去了。”

2019年末,Covid-19开始在人群中蔓延,先是武汉,然后是整个世界,短短几个月间,就有数百万人被夺去了生命。在中国,习近平开始推行他的野蛮而残酷的病毒清零政策,把整个国家变成了一座巨大的监狱,千万人口的大城市动辄被彻底封锁,未经放可,任何人都不得外出,即使是为了水和食物,即使是亟待就医的重症病人和即将分娩的孕妇。

也就是在那个时候,刘力朋决定离开中国,他无法忍受这囚徒般的生活,更担心自己收集的那些审查档案。那时中国政府开始用各种二维码来控制中国人的生活,包括行程码、场所码、健康码……这些东西就像无形的镣铐,无论走去哪里都需要扫码向政府报告自己的位置和行动轨迹,只要稍有差失,就可能被搜查,甚至被逮捕。“如果他们查看我的手机,那一切都完了,”刘力朋说,“所以我必须尽快离开。”

那时航班极少,天津机场已经关闭,他和Alice带着两个孩子取道北京,几乎是在最后一刻登上了前往洛杉机的飞机。直到飞机起飞之时,他的心情才安定下来,“就像一个困在火场中的人,终于终于终于逃了出来。”

差不多与此同时,我买了一张火车票,悄悄地潜入依然被封锁的武汉,在那里调查采访了一个月,然后躲在中国西南部的大山中,用几个月的时间写完了Deadly Quiet City,在这本书即将出版的时候,我拖着一个行李箱,看上去就像短期出差的样子,心惊胆颤地离开了中国,直到过海关的那一刻,我都不确定我们的政府是否会允许我这样一个“敏感分子”离开,但登上飞机之后,我清楚地意识到,也许有生之年我再也不会回来了。

就像一年多之前,刘力朋和Alice离开中国时的心情。

那时彭波已经被停职调查,这意味着他的政治生命已经终结,根据官方报道,这位“火线上的小兵”一共收受贿赂5464万元,不过了解中国的人都明白,受贿绝不是他唯一的罪行,甚至可能不是最重要的,像他这样的高官本来都拥有贪污受贿的豁免权,受惩罚很可能只是因为“站错了队”,或政治上不够忠诚——虽然他无数次学习、宣传、贯彻、落实习近平精神,但习近平依然觉得他不够忠诚。有意思的是他受贿的金额,因为其中有“64”,如果权力还在他的手中,他很可能会亲自,或命令手下删除这个数字。

刘力朋很享受美国的生活,到达洛杉机的第一天,他们全家去吃了一顿IN N OUT,这是他最喜欢的食物,在此后的四年中,每到了这一天,他们都会再次光顾那家店,买几个汉堡、一堆薯条和几杯汽水,然后全家人同时举杯,庆贺他们终于过上了自由的生活。

“虽然已经在这里住了几年,但我还是会惊叹于南加州的蓝天,我在中国活了那么久,从来就没见过这么蓝的天。”刘力朋说。

他在推特上给我发了一封私信,语气过分的客气:“慕容先生您好,冒昧打搅请见谅……”接着他问我记不记得曾经收过一封邮件,是经由俞大有转发的,里面有两张微博后台的截图……像是有某种心灵感应似的,我几乎瞬间就看到了他的留言,心潮一阵激荡,我说是的,有这事,我一直不知道是谁发的邮件,非常感谢你。

我们通了一个长长的电话,就像失散多年的老友,各自讲述别后所发生的一切,刘力朋说:“我就是想证明,虽然我做过微博审查,但并不是个坏蛋。”

我回答:“我可以为你证明。”

在那之后,许多媒体都报道了刘力朋的事迹,人们称赞他就像电影《他人的生活》中的那位好心的秘密探员,或者是一个信息世界的“脱北者”,他也如愿以偿地成了“中国数字时代网站”的一名编辑,在那里,他把自己收集的审查档案分类、编辑,然后逐一上传,任何人都可以自由地查阅,去见识这个他曾供职的黑暗系统到底有多么黑暗。“我本来是个审查员,现在却做着反审查的工作,”刘力朋这样对我说,“想起来,哎呀,就像一场梦一样。”

那时我的书已经在澳洲、美国和英国等多个国家出版,刘力朋也多次向我表示祝贺,我们约好,未来一定要聚会一次,他来澳洲,或者我去加州,聚会时我们一定要喝上一杯,为了我们的自由,也为了那个无名无姓的年代中他所做的一切。

而在我们的祖国,在那些防卫森严的监狱中,还有无数我们的朋友,那些学者、律师、记者、牧师,正在艰难地熬着岁月,而彭波也在其中。2021年12月23日,他最后一次出现在新闻报道中,那是他的受审现场,他穿一件藏青色的中山装,戴着大黑框眼镜,神情木讷地站在被告席上,根据官方报道,他犯有许多罪行,包括“理想信念坍塌”“对党不忠诚”“搞迷信活动”和“违规出入私人会所”,还有他收受贿赂的那个不祥的数字,最后被判处有期徒刑14年,彭波当庭表示服从判决,不上诉。

他肯定知道,上诉也不会有任何改变,对他曾效力的这个政权来说,法律并不重要,领导的一句话就可以决定一个人命运,就像8年前,在他还是领导的时候,他的一句话就可以改变我的命运。

国家电视台用了大约两分钟的时间来报道这次审判,其中有许多彭波的面部特写,在两位高大魁梧的警察的衬托下,这位64岁的前高官、前教授和“火线上的小兵”显得格外瘦弱,也格外苍老,满头的头发都白了。