【採訪手記】說不定這次就會改變

(獨媒報導)在剛過去的周三(26日),《獨媒》刊出了兩篇有關輔導員失職的報導。對受訪者張小姐而言,透過傳媒公開自己的遭遇是走投無路下的最後一步,她亦曾擔憂報道會石沉大海。不知是否值得「慶幸」,報道比她想像中多人關注和討論,因此我也希望記下一些採訪過程中的細節,盼為這次採訪留下註腳。

張小姐強調,之所以投訴輔導員X及願意承擔受訪帶來的法律風險,是想追求公義。這件事不單涉及專業制度的監察問題,也是一宗性暴力事件——當她因為過去的性暴力創傷,尋求心理輔導,本應幫助她的輔導員卻越界向她發出性邀請。在輔導期間,輔導員可以獲得案主的個人資料,但案主卻對輔導員一無所知,這令我們懷疑,會不會還有更多類似事件,卻因權力不對等、證據不足等原因,令受害人噤聲或求助無門?

或者,報導未必能一下子推動制度改變,但也許至少讓其他受害人知道,他們並不孤獨,總有人願意為自己發聲。

大學輔導員去年被裁專業失當 心理學會未公佈:暫無法在合法情況下發佈其身份

聖方濟各大學輔導員涉專業失當 實名投訴冇回音 傳媒查詢後校方始回覆

亞洲專業輔導及心理協會聲明:建立法定心理輔導專業註冊制度 保障公眾利益

勇敢的受害人、素不相識的大律師和「無競爭」的行家

一般這種「受害人case」多由第三方(例如社福團體)聯絡記者並安排採訪,但張小姐是透過朋友找上我。第一次傾電話,我說想先簡單了解整件事,結果聽她說了一小時。由當初因遭遇性暴力而要尋求心理輔導,到認識與接觸輔導員X的經過,再到先後向X所屬機構、香港心理學會(HKPS)和聖方濟各大學投訴的漫長經過⋯⋯

聽畢後,我決定找行家一起跟進。「做獨家故仔」大概是很多記者的渴望,但我還是想更多人知道發生在她身上的事。由於張小姐沒有應對媒體的經驗,我在正式訪問前先暫時化身為她的「傳媒聯絡」,把她的口述梳理成文字、助她尋求法律意見、告訴她見記者時的注意事項等。

張小姐在向香港心理學會投訴輔導員X時,曾簽署保密協議,令她擔心披露事件會帶來法律後果;但同一時間,她強烈希望能曝光事件,讓更多人關注輔導員欠發牌制度所導致的後果,以及大學疑對投訴坐視不理等問題。幸運地,在時間緊迫下,我們「搭上搭」聯絡到兩位本身不認識的大律師,在我簡述事件後立即提供協助,實在無言感激。

訪問期間,張小姐兩度落淚,但亦很快收拾好心情,詳細無遺講述歷時逾兩年的事件始末。其中一位有份採訪這故事的記者感嘆,沒見過行家如此「無競爭」、只想齊心做好這報道——那段時間其實大家都很忙,但因為知道這事件涉及各方面的公眾利益,仍盡力抽空跟進,並花時間向大學、政府部門、HKPS等查證說法。有興趣的讀者,也可看看集誌社和南華早報的報道,更全面了解事件。

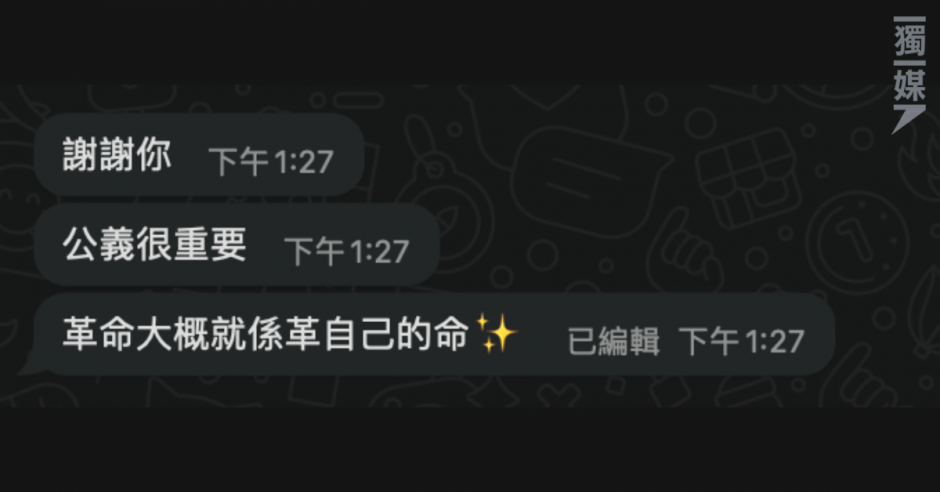

關於應否在報道中披露X的真實名字,我掙扎了很久。最終選擇用化名,是考慮到法律風險、報道有可能導致的最壞影響等——披露與否各有理據,實在無可能兩全其美,我只能感謝張小姐的理解和尊重。在我眼中,她非常勇敢,也很清楚知道自己在做什麼,我希望她終有一日不需再依賴心理輔導服務。

坊間多年聲音促落實註冊制度 盼大學認真跟進以保障師生

翻查資料,可見坊問早有不少聲音,包括立法會議員和各專業團體都提出過希望香港能夠落實輔導員專業註冊制度。可惜,《獨媒》藉今次事件再次向當局查詢時,獲得的回覆仍是未有計劃。一篇報道或者難以帶來甚麼即時性的改變,但水滴石穿,我和受訪者都希望報道刊出後引起的社會討論,能夠推動當局重新審視發牌的可能性,或落實更有效的監察和投訴制度,就像電影《白日之下》中的對白:「可能真的沒有人在乎,可能我們試過一千次都沒有用,但說不定這次就會改變。」

最後,我們留意到,原先在聖方濟各大學校網上載有輔導員X真實名字的職員名錄,在報道刊出後「消失」了。由於校方稱目前正在求證事件,會在收到所有回覆後按既定機制處理,我們也會繼續留意事件是否有後續。盼望校方經過今次事件,能認真作出檢視,秉承其辦學機構——香港明愛「以愛服務」的精神,竭力保障每一位師生。