321|The Critical Archaeology into The Dawn of Everything《万物的黎明:人类新史》的批判考古学

The Dawn of Everything: A New History of Humanity delivers a revolutionary jolt to anthropology. Yet, celebrating it as a new canon would be ironic—precisely the kind of intellectual heroism the book challenges. To truly engage with its decolonizing provocation, we must take seriously critical responses from diverse anthropological and archaeological traditions—like the one explored in this piece.

· 按 ·

最近推出大陆中译本的《人类新史》是人类学界近年来的新风。基于世界各地的考古材料,拆解了诸多基于“文明”“国家”的迷思,并提出和当下世界社会议题息息相关的思考,比如平等问题。本文作者是一名青年考古学者,自本书2021年甫一出版,即开始关注和阅读。通过仔细梳理书中的考古学案例,并结合人类学和考古学的思潮,ta写下了这篇书评。

这篇文章写作于2022年上半年,当时台版和陆版《人类新史》都尚未出版,故文中将The Dawn of Everything一书按原标题直译为《万物的黎明:人类新历史》,一些具体词汇概念译法和现行版本或有不同。本文原标题为《“野蛮人”、考古学与历史叙事的批判性: 读《万物的黎明:人类新历史》 》,原文发布于《青年考古学家(第3辑)》(北京大学考古文博学院、北京大学文物爱好者协会编,2024,北京:科学出版社)。

小结也有幸得以发起关于这本书的留言赠书。请后台留言你对考古学的思考(比如考古学如何作为社会批判吗?),我们将赠出三本《人类新史》。

以下为作者对本文的介绍。

《万物的黎明:人类新历史》(Graeber, David & David Wengrow (2021), The Dawn of Everything: A New History of Humanity, London: Allen Lane)是人类学家大卫‧格雷伯(David Graeber, 1961-2020)和考古学者大卫‧温格罗(David Wengrow, 1972-) 2021年年底出版的新书,旨在从崭新的角度诉说人类大历史。两位作者从原住民批判开头,反省启蒙运动以来社会进化论主导的叙事,强调“野蛮人”与史前人,这些想象地理学中的“他者”,事实上和“我们”一样具备自觉的政治兴趣和反省能力。古今各种复杂的社会制度,不能简单以生业模式或“复杂”程度化约为若干“阶段”来理解。在拆解掉以文明或国家为核心的进化论史观后,该书呈现各式狩猎采集人群、农业社会还是城市群体,不管人口规模的大小,都能找到平等的例子,也都可见存在压迫制度的社会。作者援引大量考古学和民族学案例,强调历史上人们追求理想政治社会生活的决心,以及不被特定环境或技术框限的想象力和自由。

本文除了摘要该书内容,更肯定其对启蒙意识形态和“野蛮人”刻板印象的反思,有助于考古学研究的解殖民;也认为该书最大的意义在于拓展有关过去权力关系的想象力,提醒我们历史知识的当代意义和批判价值。至于该书的不足之处则在大叙事的眼光下,难免有材料处理不够细致的地方,部分描绘较粗糙,另一方面对动植物、技术、气候等“非人”也没有投以足够的关注,是比较可惜之处。

Graeber | 如何改变人类历史的进程(至少是已经发生的那部分)

作者 / 甘聿群(伦敦大学学院2022级博士研究生)

Author / Yuqun Gan

原文发布于 / 北京大学考古文博学院、北京大学文物爱好者协会编《青年考古学家(第3辑)》,2024,北京:科学出版社。

The Dawn of Everything: A New History of Humanity(暂译《万物的黎明:人类新历史》)是已故伦敦政治经济学院(London School of Economics)人类学教授、社会运动者大卫‧格雷伯(David Graeber, 1961~2020)和现任伦敦大学学院(University College London)比较考古学教授的大卫‧温格罗(David Wengrow, 1972~)两人多年努力的心血结晶。这并不是近年第一部探讨人类历史大叙事的著作,也不是首部由考古学和人类学者合著的作品,格雷伯在芝加哥大学人类学系的导师马歇尔‧萨林斯(Marshall Sahlins)三十年前就曾经与柏克利的考古学者帕特里克‧基尔希 (Patrick Kirch)共同出版过关于夏威夷王国的书(Anahulu: The Anthropology of History in the Kingdom of Hawaii)[1]。但由学院出身的考古学和人类学家一起写作的大叙事的确较为罕见,该书一出版就受到学术界内外热烈的讨论和关注,一方面与作者自身的社会影响力有关,另一方面该书观点新颖,针对许多考古学的经典问题提出不一样的见解。两位作者从原住民批判(Indigenous critique)颠覆有关启蒙运动历史的认识,挑战从中延伸的西方中心意识形态,尝试拆解进化论的框架,重新理解人类大历史。以下首先介绍该书内容并分享笔者的读后感。

内容简介

1.1 关于“启蒙”与进化论的起源

现代的读者对于这样的叙事并不陌生:在农业和私有财产制出现以前,社会长期处于众人平等而没有压迫的美好状态,之后很不幸地随着人口增加与社会规模扩大,社会内部的差异也无可避免地越来越大,科学技术和文明的发展势必伴随着社会不平等的加剧。这是启蒙思想家所述人类纯真“自然状态(State of Nature)”失落的故事,也是20世纪50年代以后考古学新进化论者谈论的从游群(band)、部落(tribe)、酋邦(chiefdom)再到国家(state)的“社会复杂化”过程,更是贾雷德‧戴蒙德(Jared Diamond)、弗朗西斯‧福山( Francis Fukuyama )与尤瓦尔‧赫拉利(Yuval Noah Harari) 等畅销大叙事重复的主旋律。

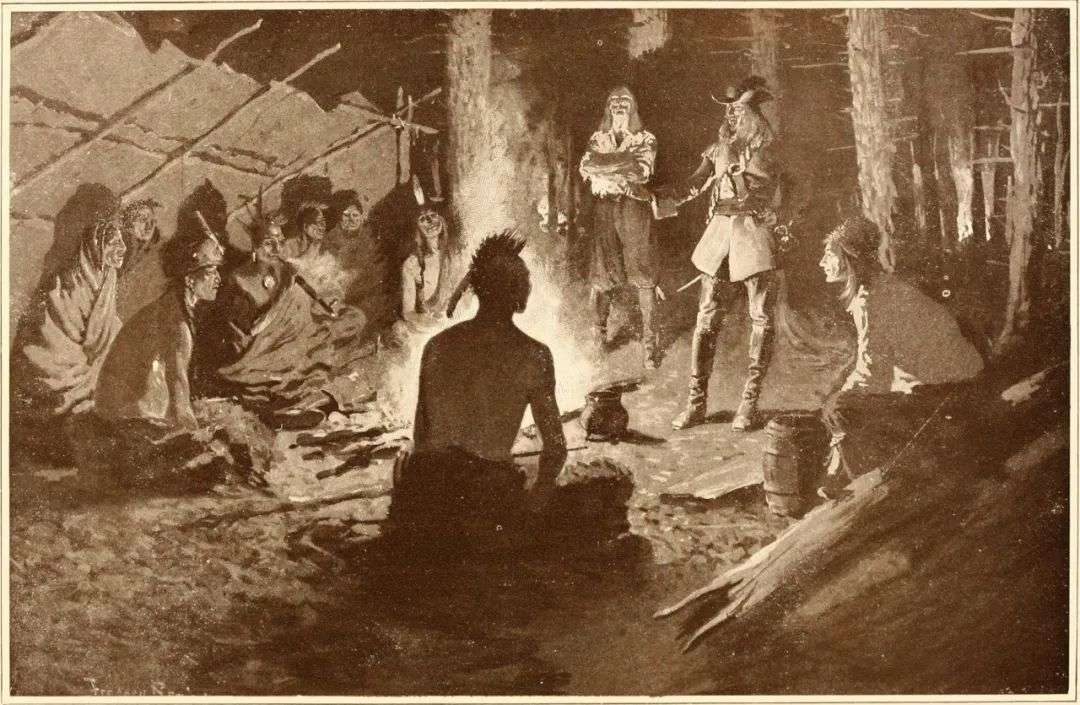

格雷伯与温格罗开篇就主张,追寻“不平等的起源为何”恐怕不是一个有意义的研究视角。这个问题本身是启蒙运动以来进化论史观的产物,而社会进化论尽管看似“科学”,当代的学者却不应该忽略它是在特殊历史情境下生成的一套世界观,具有那个时代特定的意识形态和眼光局限。该书强调“启蒙运动”作为近代西方科学知识、政治哲学和意识形态的思想源泉,并不如主流叙事所描绘的,诞生于少数欧洲白人学者的智识激荡,与之相反,启蒙运动的许多概念来自欧洲与亚洲、非洲和美洲等更广大世界的相遇,当时大量描述异地见闻的回忆录广受欢迎,正是因为许多西欧人从中意识到不同生活方式的可能性。当欧洲人震惊于北美土著享有高度的个人自由(liberty),妻女不受父兄“管束”、平民无睬酋长吩咐时,土著也难以认同欧洲社会巨大的贫富差距,更不能理解财富间的差距是怎么转换为结构性的不平等权力关系。16世纪欧洲知识界对“社会不平等”的关注,正是源于北美土著思想家(Native intellectual)对当时欧洲社会的反思,从欧洲思想家对这些 原住民批判的回应之中,诞生了有关“进步”和“文明”的概念。社会进化论的学者反过来强调,一个社会的平等程度是由生业形态和生产技术所决定的,美洲社会之所以比欧洲社会更“平等”,并不意味野蛮人比欧洲人更“高尚”或是他们的社会制度更值得效法,只不过代表欧洲比美洲处于更“先进”的历史阶段,随着社会规模增大、组织形态复杂化,不平等是“进步”无可避免的代价。对让‧雅克‧卢梭(Jean-Jacques Rousseau)来说,这是人们逐渐奔赴不平等枷锁的可悲过程,对托马斯‧霍布斯(Thomas Hobbes)而言这是秩序和文明逐渐萌芽、值得庆幸的历史发展,但无论从哪个立场切入,进化论本身就足以替近代殖民提供意识形态基础,暗示着欧洲白人相较其他非西方“野蛮人”的“先进性”。

该书决心挑战以进化论为核心的历史叙事,作者主张“野蛮人”或史前人并不特别高尚或蒙昧,人类从古至今具有安排各种社会制度的创造力和可能性,不能依照社会进化论的思路,把古今不同的社会化约成不同的“阶段”或“形态”来理解,史前人跟我们一样是“自觉的政治行动者”,有反省现况并改变社会的意愿和能力——对作者而言,这种想象力和反身性,正是人之所以为人而有别于其他动物之处。该书于是以此新视角展开对人类历史的讨论。

1.2 关于狩猎采集社会

以平等社会(Egalitarian societies)概括人类万年来旧石器时代的历史,扼杀了我们对于狩猎采集社会多样性的认识。尽管目前普遍认为旧石器时代晚期的人类都生活在平等的小型游群中,考古学发现中仍不乏俄罗斯索米尔(Sunghir)等豪华墓葬或是如土耳其哥贝克力石阵(Göbekli Tepe)的大型纪念性遗迹,有些学者依据20世纪60年代兴起的新进化论框架,将这些社会归类为“复杂的狩猎采集者”,介于游群和部落两个进化阶段之间。然而作者指出马塞尔‧莫斯(Marcel Mauss)、弗朗兹‧博厄斯(Franz Boas)、克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)等早期人类学者很早就注意到无论是极地的因纽特(Inuit)、北美西北的夸扣特尔(Kwakiutl)还是亚马逊的南比夸拉(Nambikwara)等狩猎采集社会,在不同的季节会有不同的社会制度, 游群与部落并不是发生于不同历史节点的进化间段,而是同一群人在一年不同时间点的生活方式,在每年的庆典季节,原本分散在各地的游群,会相聚起来集体活动,这段时间内经常会有领袖发号施令,不过其权威往往只限于当季,仪式结束后人们又回到讲究平等主义的日常生活。该书主张,这类随季节变换的社会秩序是旧石器晚期以及之后许多社会的共同特征,甚至英国著名的巨石阵或许也是在这类季节性的聚集活动中建造的。直到晚近的历史时期,嘉年华性质的仪式依然提醒人们与当下不同政治实践方式的可能性,而最早的王权可能就是诞生于、但也仅限于仪式之中。这种定期反复切换的社会制度之所以重要,在于促使人们保有对政治的想象力和警觉性。

在冰期过后亦不乏如美国波弗蒂角(Poverty point)、日本三内丸山与芬兰“巨人教堂” (Jätinkirkko)等没有农业的大型遗址,在16世纪的历史民族学证据中,也能见到有“宫廷”与“军队”的北美卡卢萨(Calusa)渔猎采集社会。这些例子很难用经典的人类学概念来解释,不只不符合詹姆斯‧伍德伯恩(James Woodburn)对狩猎采集社会因为属于即时回报(immediate return)的生业系统,因而没有所有权概念、盛行平等主义的预测,也和马歇尔‧萨林斯所描述的每日工时短、不积累财富的原初丰裕社会(Original Affluent Society)大相径庭。作者反省人类学界往往以少数几个生活于边陲环境的案例,如卡拉哈里沙漠中的桑人(San),作为狩猎采集社会的典型,但可能无法代表古代各地狩猎采集社会的情况。另一方面狩猎采集者不是没有“所有权”概念,只是对谁能使用那些特定的土地和物品,有着和人类学家不同的概念罢了,事实上狩猎采集社会中与仪式相关的物品、知识、权力和景观,往往具有高度的排他性,如果从神圣性的角度切入来理解所有权,那么所有权的概念在没有农业的社会中也相当普遍。

以进化论视角讨论前述“复杂采集社会”的另一个盲区,在于学者往往视其为人类历史中的“过渡性特例” ,而忽略了应当从这些材料本身,而非材料未来可能的变化来认识这些社会,被归类为属于相同演化阶段的“复杂采集社会”内部,其实存在许多完全相反的社会制度或意识形态,以相邻的加拿大西北海岸夸扣特尔人和美国加州尤罗克人(Yurok)和为例,夸扣特尔人以渔猎维生,以肥胖壮硕的身躯为美,贵族俘虏外地的奴隶分担生产劳动,彼此竞相举办奢华的夸富宴(potlatch),与百姓一起大吃大喝,在宴会上分送或毁坏珍贵的物品,展现自己的慷慨豪迈;尤罗克人采集坚果,以谦逊克己为美德,菁英标榜自己不眠不休勤勉劳动,少见蓄奴的习俗,流汗成了重要的仪式环节,目的是要排除多余的脂肪,维持纤瘦的身材。两个社会对于奴隶有着截然不同的态度,在夸扣特尔人以及许多其他有奴隶的美洲原住民社会看来,被俘虏来的奴隶性质与“野生”的资源类似,在利用自然资源的同时,也必须有相应的“照护(care)”责任。夸扣特尔人一方面强调彼此之间的平等和共享,回到家中则让奴隶照顾他们的日常起居,享受奴隶的生产劳动,他们也有义务以类似现代人对“宠物”的关心和呵护来回报奴隶。尤罗克人则不认同这样的生活方式和论述,认为拥有奴隶是一个人懒散的标志,口耳相传英雄对抗奴隶主、解放奴隶的故事,告诫人们不该依靠奴隶劳动,应当自食其力而的寓言。

这种巨大的世界观差异不是纯粹以生态环境与“最佳觅食理论(optimal foraging theory)”就能解释,毕竟加州渔类资源也挺丰富;也不是用两者属于不同“文化圈”总结就能打发的,这样并没有根本回答文化圈形成的原因是什么。作者的答案是视其为分裂生成(Schismogenesis)现象, 认为这两个社会长年不断以追求“和对方不同”的方式来定义与表现自己,最终造成了彼此互为对方的镜像,镜像的背后反映的是两种截然不同想象自身社会秩序的方式,生业模式和仪式活动的选择也因此具有相当的政治意义。说明他们现在维持的生活方式并不是盲目地被环境所“决定”,也不是由于对邻居的生活一无所知,因缘际会刚好发展出不一样的社会样貌。“分裂生成”是该书核心概念之一,在该书后面介绍到的农业与非农业社会、城市以及其外围的“英雄社会”等,都可以看到类似的现象,作者强调这些分裂生成作用下的社会,都是双方经过反思和批判自觉行动的结果。

1.3 关于农业

该书以近年考古学的新研究成果,反思“农业起源”与社会不平等之间的关系。他们首先反对把西亚新月沃地(fertile crescent)视为农业的起源中心,因为严格来说新月沃地其实不是“一个地方”,至少可粗分为高地和低地两大地理单元,下面各有复杂多样的生境,驯化并非如早期所想象的,是发生于单一中心的迅速过程,而是极为缓慢、以数千年为尺度的变化,斑状分布在不同的地理空间中。早期农业也没有如进化论者所预测,导致私有财产制的出现,最早的作物种植可能善用洪水季节性涨落的区域,不用投入大量的劳力,以集体形式生产。驯化并不是一个关于人们力图宰制自然,而后却被困在自造枷锁之中的故事,而更像一场人们探索环境、尝试照护周围动植物的实验。

在受卢梭影响的传统叙事下,家户内部的不平等,尤其是基于性别的支配关系(如丈夫对妻子等),开始于“农业革命”之后,这也是从母权制到父权制社会的老生常谈,是历史进化的代价。20世纪的部分女性主义者却不这么认为,其中考古学家玛利亚‧金芭塔丝(Marija Gimbutas)就主张新石器时代早期的欧洲是一个和谐没有阶级的社会,女性拥有相当高的社会地位。作者延续这套思路,根据现今民族志材料常见妇女与食物生产、草药作物之间亲密的连结,推测在这场驯化的实验中,女性可能扮演重要的角色。相较于土耳其东部卡拉汉特佩(Karahan Tepe)等高地狩猎采集社会,兴建大型的石质纪念建物、颂赞男性的阳刚气质,墓葬与图像等考古材料中常见对外暴力和内部阶层的证据,早期的农业社会,选择以陶土和壁画作为表现仪式信仰的主要媒介,大量的女性陶偶呼应着她们在这场社会实验中的重要性。这些早期农业社会不仅对外较爱好和平,社会内部也较平等。以土耳其加泰土丘 (Çatalhöyük)为例,这类新石器时代早期大型定居聚落中罕见集中管理的迹象,个别家户有很大的自主权来决定要怎么生产食物、进行仪式并保有自己的家族记忆。

两位作者对早期农业叙事的另一个批评是气候或环境决定论,他们借用社会学者默里·布克金(Murray Bookchin)自由生态学(ecology of freedom)的语汇,描述过去人类自由进出农业生计系统的弹性,而不是如环境决定论或进化论者所说的,在特定的时空背景下被困在农业系统之中。他们认为早期农业社会未必有胜过狩猎采集者的“竞争”优势,农业在传播的过程中经常失败,早期农人也经常抱持某种随兴玩耍的心态在管理园圃(play farming),适时切回狩猎采集的生业模式。

1.4 关于城市

该书不赞同城市与国家、官僚、阶级等一并出现的说法,指出大的社会单元未必一定需要阶层化管理,因为任何大尺度的社会,势必是“想象的”,即使是小规模的狩猎采集游群,也依然会意识到在面对面日常关系之外,存在氏族或偶族(moiety)等更大的社会单元,这点而言,小规模的狩猎采集社会和大规模城市之间并没有区别。在欧亚大陆、大洋洲和美洲,不仅出现早于国家起源非常多年的大型城市[2],许多早期城市更缺乏明显存在中央威权的证据,很可能是以集体的方式自我管理。该书分别以新视角介绍了乌克兰塔立昂奇(Taljanky)、美索不达米亚的乌鲁克(Uruk)、印度河谷的摩亨佐达罗(Mohenjo-daro)等重要早期城址。其中乌鲁克和摩亨佐达罗可能分别代表两种不同的平等类型,一种强调人和人之间的“同”,因而无高低优劣之别;另一种则借由强调人与人之间的“异”,放大个体的特殊性而让任何比较失去意义。在乌鲁克存在一套市民人人相同,要分摊劳动的意识形态,具有类似市议会的组织,男女市民都可以参加,直到更晚期亚述、巴比伦的城市之中可能都存在类似的议会制度。在摩亨佐达罗,高处的城堡(Upper citadel)出土的外来物品和财富,还不如位置较低的其他城市空间富裕,且找不出存在明确权威管理的证据,作者以为在城市空间中可见到另一种形态的平等,透过强调彼此之间存在极大的差异而不具有可比性,类似今日在峇里岛仍能观察到的自我管理制度与平等的种姓概念。

即使原本明显存在不平等迹象的城市,也有崩溃而后转为较平等的案例,作者以山西陶寺遗址作为欧亚大陆案例的代表,指出陶寺遗址在公元前2000年发生过剧烈的政治变革事件(包含中文学界所称的“毁墓”现象),推测这或许是世界最早的“革命”纪录,陶寺晚期社会可能较早中期相对平等[3]。另一个有明显改革历史的则是墨西哥特奥蒂瓦坎(Teotihuacan),公元200年的特奥蒂瓦坎存在诸多不平等和暴力的迹象,出现大型的宫室建筑、羽蛇神殿(Temple of the Feathered Serpent)和月亮金字塔,在仪式上牺牲大量的外地俘虏。但短短100年后,宫殿和羽蛇神庙被废弃,不再有人祭的习俗,开始出现新的神庙以及类似今日“社会住宅”的居住结构,很可能代表一次政治与宗教的变革,集体住宅近10万人口的住民不只生活的物质条件较前期差距减小,可能也共享公共议题的决策权。直到晚近的历史时期,中美洲依然有类似的政治体制存在,如特拉斯卡拉(Tlaxcala)城邦,该城邦是阿兹特克(Aztec)政权的宿敌,后来更出兵协助埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)进攻特诺奇蒂特兰城(Tenochtitlan),而城邦支持西班牙人的关键决策,就是经议会成员反复多次的辩论后才定案的。

与早期城市相伴出现的还有尚武的英雄社会(heroic society)(类似前述夸扣特尔人和尤罗克人的分裂生成机制),如堆放大量兵器的大型宫殿以及埋有丰富随葬品的狮子山(Arslantepe)遗址,就位于土耳其东部,紧邻早期城市分布的密集区。这些社会不实行城市的生活方式,政治生活围绕着若干贵族武士以及效忠他们个人的集团所组成,最早的有继承权力的贵族可能就诞生于此。作者指出进化论错误地把共时甚至具有共生关系的社会或生活方式,视为人类历史的不同阶段,在社会的内部与外部,平等与不平等经常相伴出现。

1.5 关于国家

今日常见许多以国家为主角的历史叙述,一方面容易让人只着重大一统的光辉时期,而忽略分裂时期的重要性。譬如典型的古埃及年表在古、中、新王国之间存在“中间期”,但事实上王国到中间期,并不是秩序到混乱,从生活于其中多数人的立场来看,“中间期”很可能是权威结构较弱,出现许多政治创新,底层受到的剥削也相对更少的年代。

另一方面以国家为主要讨论对象,继续往前追溯其历史上的“起源”,其实是研究者带着今日的政治想象回看古代。现代国家的统治原则是以人民(the people)的名义,分别以主权(sovereignty)、官僚系统(bureaucracy)和可供竞争的政治场域(competitive political field)定义并控制了人类历史上三个重要的社会权力来源:暴力、知识和个人魅力 (charisma),这三种权力在不同社会有不同的生成机制,会被整合在一起并不是历史的必然,也不是人类社会的常态。广大时空范围内有许多仅依靠其中一种或二种支配力量而建立起来的政治实体,像是该书所谓的一级政权 (first order regimes)如依靠个人魅力作为统治基础的中美洲奥尔梅克(Olmec)、仰仗奥秘宗教知识的南美洲查文德万塔尔(Chavín de Huántar)、企图垄断暴力的北美纳齐兹(Natchez),或是掌控任两种支配形式的二级政权(second order regimes),如古埃及、印加和马雅等,各自有不同的治理方式。

作者呼吁脱离以国家为中心的叙事角度,而回到材料本身,具体讨论每个案例中巩固和维系权力的方式。把这些政权笼统地归类为“早期国家”,致力寻找这些社会的共同点作为国家社会的古代原型,不只模糊了这些政权之间巨大的差异,无助于从材料出发去认识这些社会自身的治理基础为何。另一方面,国家并没有所谓的起源,因为不同政治实体有各自不同的权力基础,不同的权力基础往往也来源于其他地方,甚至始于一开始和政治无关之处:如行政管理技术最早出现于叙利亚的小规模村庄而非城市或国家。政治史的复杂性更在于,起初原本的某种精神或考虑可能在社会制度发展过程中被转化变质,服务于更大的权力布置,如官僚制中为人诟病的去人性化,却可能源于人人相同(也因此可以被抽换替代)的平等主义。另一个案例则为照护关系的双重性,与常见的刻板印象不同,支配关系不一定要透过由上自下的官僚制度来维系,反而最容易发生于家户内部朝夕相处的日常关系,无论是北美原住民的主人和奴隶、收容庇护孤儿寡母的乌鲁克神庙、早期法老与其陪葬的臣民还是马克斯·韦伯(Max Weber)所谓的家父长式政体(patrimonial polity),都是把暴力转化为某种亲属关系,表面上以照顾和奉献为名,实际上却由少数人垄断暴力,并创造出复杂的社会机械。

1.6 回顾“启蒙”与新大陆的历史

不平等的社会关系并不是一但开始就无法被挑战乃至终结。北美在一千年前后也出现过以卡霍基亚(Cahokia)为代表,存在大规模人祭与殉葬、阶层差异很大的社会,精英透过暴力和个人魅力进行统治。在这个系统崩溃后,作者从考古证据、奥塞奇族(Osage)口述传说和近代易洛魁联盟 (Iroquois)的政治运作方式,企图论证卡霍基亚废弃后的数百年来,北美的居民渐渐摸索出一套新的政治社会制度。在西方中心的历史叙事中,启蒙运动是欧洲人觉醒,开始批判国王与教会不合理的专断权力,重新定义人与神、人与社会之间的关系,并推动包括法国大革命和美国独立宣言等后续一系列的社会政治改革,相较之下同时期其他非西方社会仿佛仍处在黑暗的“传统”之中,北美原住民更被描绘成处于“自然状态”的纯真孩子;但事实上该书指出北美这些被进化论者视为“简单”的政治制度,事实上为数世纪以来土著努力的结果,厌恶绝对权力、共享宗教知识以及讨论公共事务的传统,和西方现在仍引以为傲的“启蒙精神”有诸多类似之处,甚至开始的时间还比欧洲殖民者还要早。

基于前述进化论的意识形态以及开展研究时绕不开的殖民背景,人类学家一直喜欢以去历史化的角度来书写自己的研究对象,但该书希望能够强调从旧石器时代以来,人类就具有思考其他可能性并改革社会的能力。作者建议与其去从进化论大叙事的视角问“不平等的起源”是什么,不如去问暴力和支配的关系是如何成为特定社会常态的,以及什么样的机制可以避免这种支配关系的发生。

当今社会根本的问题或许在于很多人已经难以想象另外一种社会制度或生活方式的可能性,以至于回看过去的时候也认为过去的人们没有这种想象力,或是宿命论式地认为随着社会规模扩大,个人的自由就一定要被牺牲,但该书核心的论点就在于指出这一切并非无可避免。现在需要的或许不是更多如“自由、平等、博爱”这种抽象的口号与概念,应该要从人们具体的权力关注起,包括随心迁移、不服从他人指示、想象并重塑社会现状的自由。以这些个人基本的自由为出发点,不只有助于我们以此分析过去社会,也能够有助于我们反思自己胶着而郁闷的现状。

读后感

2.1 野蛮人与解殖

该书的目的不只在于研究过去,从更广义的人类学角度来看,或许我们可以把该书视为一本探讨怎么面对“他者”的著作。如何面对在时间上与空间上与自我相隔遥远的“他者”,是西方人类学的经典命题。早期学者如泰勒(Edward Tylor)把欧洲人的祖先和非西方的“野蛮人(savage)”相连结,视非西方的野蛮人为欧洲人的童年[4],因此对近代欧洲社会而言,那些在空间或时间上与自身遥远的社会,在进化论的世界观中因此被重迭等同了起来,构成了海地人类学者特鲁约(Michel-Rolph Trouillot)所谓的“野蛮间隙(savage slot)”[5]——事实上笔者以为,正是在西方进化论的学术传统中,人类学和史前考古学在学科诞生之初就产生密切的联系,前者关心同时期生活在欧洲以外地区的“野蛮人”,后者则以研究过去的“野蛮人”为己任。经由考古学与人类学,在反复界定与研究“他者”的同时,也创造出关于自我的新想象[6]。“野蛮间隙”成了西方标榜自身独特性(“现代”与“文明”)的基础,在这套想象的地理学中,“西方”是现代而主动的历史行动者,掌握着当下,“野蛮间隙”中的其他社会,则被描绘成被动的静态存在,不是属于过去的“落后”进化阶段,就是某种浪漫的理想“乌托邦”[7]。

该书的核心目的之一就在于想要根本解构这个启蒙意识形态的基础。在欧洲这套特殊的时空概念下,古代或远方的“野蛮人(savage)”被赋予高贵或粗鄙、睿智或纯真的刻板印象,当代研究者在研究过去以及同时期“他者”的时候,无形间经常再现这套意识形态,而忽略了这些被研究对象与研究者同为有血有肉的人,一样是具有智慧和反思能力,也一样会有愚昧和盲目时刻。笔者以为,该书的立场和当今许多重视过去能动性(agency)的研究套路相契合,创造力、想象力和反抗意志不是今人的专利,适当地把这些特质还给古人,不只是学术课题,更攸关考古学的研究伦理[8]:对过去行动者的赋权和共情,将有助于更平等地面对当下与我们共存的各式“他者”。

该书更令人耳目一新之处在于进一步从原住民批判出发,彻底颠覆了对启蒙运动过程乃至人类大历史的理解,能够与解殖民思潮呼应。读者会很惊讶地发现,理性辩论并不只是十六、七世纪法国人的专利,在北美早就有类似的传统,教科书上(对,没错,即使是东亚的高中历史教科书)反复颂扬的启蒙精神,源头实际来自“野蛮人”对欧洲社会的观察和批判。对许多关心解殖的学者而言,学术上的解殖民意味着除了引用伟大的“西方思想家”外,也应该认真对待被殖民者对知识生产的贡献[9],以及不再单纯把“西方”想象成推动近代历史发展的唯一主体,而是去关注非西方社会在历史中扮演了什么样的角色[10]。就这点而言,该书做了很大的努力,不只介绍了卢梭和霍布斯,也花了同等的篇幅介绍了温达特联盟(Wendat Confederation)政治领袖康迪亚隆克(Kandiaronk),凸显早在欧洲人到来之前,美洲就存在自己的城市民主制度,有关科尔特斯对美洲的“征服”,也不是全靠着“细菌、枪炮与钢铁”所向披靡,背后还有特拉斯卡拉政治军事力量的支持以及中美洲内部当时各政权之间的紧张关系,也是这段历史不该被忽略的因素。笔者个人认为这是该书最重要的贡献。

2.2 大叙事与本体论转向

在反思研究者与被研究者之间的关系、重新思考文明与野蛮的定义以及对殖民主义的批判这几个方面,该书大致呼应了考古学、人类学英文学界近年的讨论趋势,不过有几个特点较为“反潮流”,值得注意。

第一个突出的地方是采纳“大叙事”的视角。在20世纪80年代让–弗朗索瓦‧利奥塔(Jean-François Lyotard)宣布后现代精神的核心为对大叙事的不信任之后[11],受后现代思潮影响的考古学后过程学派对大叙事亦无好感,相较之下更提倡在地历史与多元的小尺度故事[12]。总之大叙事已经有好长一阵子不是欧美“正经”学术书写的主流,尽管近年似乎有复苏的趋势,且一直都不乏学者甚至非学术圈的人致力于大叙事的书写[13]。虽然该书有意识地批评先前几部大叙事著作的立场,但先前学界关于大叙事的诸多批评,或许还是能适用于该书,包括因为尝试把历史事件放入某个具有单一普遍逻辑或原则的宏大架构之中,牺牲掉叙事的多声性(multivocality),容易简化现象,难以彰显过去的多样性和个别群体的特殊性等等[14]。举例来说,虽然作者很重视狩猎采集社会的多样性,但该书特别着重季节性对于社会制度切换的意义,然而根据现有的民族志材料而言,季节性明显的社会恐怕也只占狩猎采集社会的一部分,可以合理推测热带地区的季节性与该书援引的温带/寒带地区的季节性变化会有相当大的差别,虽然笔者并不同意环境或气候决定论,但倘若季节性对于社会政治生活那么重要的话,很难想象这些环境因素对于社会制度会完全没有影响。另一方面,除了季节,不同社会内部可能会有更多重要的仪式或社会活动周期,对于不同身分的成员可能具有不一样的意义,例如依据人类学者克里斯‧奈特(Chris Knight),很多狩猎采集社会的仪式周期是以每月30天为单位的,而在某些社会女性在其中的意义又特重大[15]。这些都是有趣而值得思考的问题,但因为篇赋长度与论述框架本身的局限,而没有呈现在该书之中。

大叙事的缺陷在论及性别相关的议题时特别突出,笔者肯定作者有心要想要凸显妇女在过去社会的重要性,包括女性在动植物驯化过程的贡献、在克里特岛迈诺安(Minoan Crete)社会的政治与经济活动中扮演要角等等,不过无形间却又陷入了另一种常见的“女性擅长照顾与关心他人,男性则喜欢暴力并压迫他人”的成见[16],刻板印象或许是所有大叙事都难以规避掉的困境——即便是像该书这样一部拥护多样性和可能性的作品也无法幸免。然而大叙事以及性别刻板印象却正是许多女性主义考古学者近年一直在批评的,包括该书大量引用的金芭塔丝,以及其他有关女神信仰、史前母权制社会的讨论,事实上都没有真正触及过去性别的流动性或多样性,跨越大面积时空范围的去脉络化比较也很难经得起严格的证据验证[17]。另一方面由于叙事宏大,对特定具体材料的掌握难免具有缺陷,其中相较于西亚、北美和南美,该书对于东亚的材料着墨相对有限,读者应该能感受到该书对于陶寺、殷墟等中国考古学的讨论都不是特别深入,仅作为叙事中的辅助案例。

该书另一个有趣之处,是在于几乎回避掉了近年来新兴的理论范式,无论是人类学的“本体论转向”或是考古学的“物质转向”[18],在该书几乎没有触及。近年欧美考古学界萌发一股对“物”的新理解,强调人与物相互依赖关系的纠结(entanglement)[19]、组合(assemblage)[20]等新概念相继被提出,都强调器物或动植物等“非人”角色在过去的重要性。在累积相当数量检讨人类中心(anthropocentrism)、强调人与物互相影响建构的研究成果如雨后春笋般冒出的2021年,出现一本这样强调人的选择与意图,几乎不谈论“物”的考古学著作,从学术史的角度而言,无疑是相当特别的。书里仅一次以嘲讽的语气提到人类学的本体论转向,表明作者对此一新兴范式的不认同,或许是担忧部分本体论相关的讨论强化了原住民与现代人生活在不同神秘时空的刻板印象[21]。作者之一的格雷伯更在与巴西人类学家爱德华多·维韦罗斯·德·卡斯特罗(Eduardo Viveiros de Castro)的辩论中,表达他对于本体论转向的不安,对他而言激进的本体论转向,并不能促进更平等的知识生产或社会运动[22]。

考古学“物”转向的重要著作,伊安·霍德(Ian Hodder)的《Entangled: An Archaeology of the Relationships Between Humans and Things》;Wiley-Blackwell,2012。

然而不论作者满不满意,这种研究角度近年已经累积了相当丰富的研究成果,在该书处理人类历史的宏大框架中,却几乎不见近年考古学重要研究主题的踪影,如气候、景观、技术、动植物和各类器物,作者忽略或刻意不谈这些形塑我们已知世界重要的“非人主体”,是该书为人批评之处[23]。举例而言,来自考古学、人类学、历史学和STS(科学—技术—社会)的研究很早就开始反思并企图超越简单的“技术决定论”,近年累积大量的成果都说明技术系统如何一方面具有自身的技术动能(technological momentum),另一方面又受到不同社会文化情境的影响,而历史变迁是在这样复杂的交互作用下产生的[24]。在关于驯化的讨论中,不少动植物考古学家,从生态遗留、古DNA等多线证据,意识到驯化是一个漫长而复杂的过程,既包含动植物性状的变迁、人类行为的变化,也有许多意料之外的偶然因素,农业是人与动植物相互依赖、共同发展出来的结果,不同物种与人群存在不同的互动历史,不同区域有着多样的“新石器化过程”[25]。尽管该书坚持从社会选择的角度讨论古人的“玩种地” (play farming),并暗嘲赫拉利等从麦子的角度讨论驯化的出发点不必要,并批评这种研究视角抹杀了过去人群的创造力和决定生活方式的能力[26],但另一方面近年的确有越来越多的考古学者,尝试从植物本身的生态习性(植物的“物质性”materiality)出发,检视在作物驯化、新品种引入的过程,人、植物、技术和景观等如何彼此交织在复杂的关系网络之中,共同建构出新的生产模式和生活形态;这样的视角确实有助理解各时空不同社会中人与植物之间关系的多元性和复杂性,也指明学界先前关于狩猎采集与农业、野生和驯化等简单二分的概念未必合适[27]。

上述这些讨论,对该书的作者来说可能立场相对“保守”,但事实上,对很多学者来说,意识到技术变迁或驯化过程中存在许多“非人”的影响力,注意在人物相互建构的过程中会衍生出诸多复杂甚至是无可预期的结果,并强调这些过程在不同区域、不同历史背景下呈现的高度多样性,本身就是对西方中心线性进化论的一种挑战,有助反思技术或任何因素的决定论叙事。不少学者提倡此类路径的初衷,也是希望能够借此挑战启蒙运动以来的意识形态,并且营造更平等且更富想象力的知识生产环境[28]。从这点来说,这些讨论虽然采取了和作者不同的切入点,但最终的学术关怀确有相通之处,该书怀着重新书写人类历史的抱负,却没有触及这些近年较热门的研究思路,或许是比较可惜的地方。

2.3 结论与展望:考古学知识的批判性

在检讨进化论以及进化论背后相关的启蒙意识形态之后,该书最大的雄心为提供一套进化论之外的框架来研究历史。笔者认同应该回到考古材料本身,而不受制于该社会类型或进化阶段的框定,不过个别的案例研究是否能得到支持该书论述的结论,以及历史叙事中多大程度要强调过去社会的自觉选择,多大程度要承认环境、技术、生态等非人层面的影响,恐怕还有许多讨论和摸索的空间。正如同作者对“想象力”的重视,这该书在拆解掉进化论史观、解构以国家为主体的历史叙事后,对于未来考古学研究最大的启示可能也在丰富研究者的想象力,尤其是针对看待权力的想象力,以及该问什么问题的想象力。

在权力研究方面,该书提供若干灵活的指标来探讨政治上的权力,虽然这么切入的用意主要是想论证“国家没有起源”,以暴力、知识和个人魅力等作为分析古代政权的标尺(第10章)。然而笔者仍认为这种强调权力具有多面向来源的研究视角,有潜力能够应用到对其他不平等社会关系的讨论中,包括性别、亲属和经济等乍看“非政治”的关系。虽然有批评者认为两位作者不怎么关心女性在社会内部受到的不平等待遇[29],本文前面也指出该书的大叙事角度无意间再现了性别刻板印象,不过作者讨论权力的方式,就笔者看来相当具有女性主义的关怀。该书主张权力具有异质来源、存在不同运作机制、可能在不同的时间段分别由不同的人群所掌握,这些观点受到卡洛尔·克鲁姆利(Carole Crumley)多元分层结构(heterarchy)概念的影响很深[30]。而以多元分层结构而非金字塔式的阶级(hierarchy)来界定权力,也很受性别考古研究的青睐,因为多元分层结构不只更能凸显性别与其他社会身分交织在一起的影响力,也更适合用来理解女性在日常生活中发挥的能动性,并能突破公、私领域的二元划分,探讨过去各种权利义务彼此镶嵌的复杂性[31]。

除此之外该书还注意到暴力和压迫经常来自亲昵的照顾和庇荫关系之中,这样的视野能和许多女性主义出发的批评产生共鸣。近年不少性别史研究,尤其是中国中古史积累的成果,已经注意到照护和权力之间复杂的关系[32],虽然性别史的切入点与两位作者专注的面向不尽相同,前者更关心女性如何透过照护替自己争取影响力,包括家族事务甚至政治地位上的赋权,或是关注照护责任与女性社会角色之间的关联等等,而该书则更关心暴力和支配如何在照顾与被照顾的关系中产生,在此议题上也未针对特定的性别。但笔者以为赋权与支配,实为同一问题的一体两面,两类取径也都注意到照顾和被照顾本质上是亲密的日常身体与情感经验,从中经常衍伸出超越照顾行为本身的权力或伦理关系,有关照护的社会期待和论述,也往往涉及性别、阶级等更大的意识形态。日后许多更精彩的研究或许能从这个面向继续开展。

另一个启发之处则在于敲定研究课题的想象力。作者们自己定位《万物的黎明》是一本关于要问什么问题的书。读完该书的读者,无论认同与否,或多或少都会开始思考一个不问起源、超越当代民族国家的考古学叙事会是什么模样?最终考古学要问什么问题,牵涉到这门学科与当代社会该具有怎么样的关系。考古学或是更广义的历史知识,经常被批评巩固了既有的意识形态和权力论述[33],研究者经常共情于辉煌的遗迹和统一的盛世,对平凡的废墟或分裂的时代则轻描淡写。该书最大的意义或许是提醒我们学习历史的目的不只是如此,考古学知识也可以具有高度的批判力量,能够对当下提供反思和借鉴。正如同启蒙运动是在西方与非西方的相遇之中才激荡出新的思想火花,对于那些与我们不同社会的研究,无论是过去还是他者异文化的探讨,都能帮助我们意识到人类政治生活的多样性。唯有在众多可能性的比较之下,我们才能更清楚的认识到自己身处社会制度的盲点和迷思。某种意义上而言,考古学知识的批判力量就在于古今之间的跳跃和回望。

后记

笔者想在书评末尾纪念台湾大学人类学系的颜学诚老师,在阅读该书的过程,我经常想起他。颜学诚老师恐怕属于台湾人类学界关心宏大叙事的极少数,他讲课的观点其实与格雷伯和温格罗有许多契合之处,当该书指出资本主义社会的问题,在于让贫富差距可以系统性地转换为权力之间的不平等,颜老师同样也关心让“钱”与“权”之间能够转换(或不能转换)的机制为何,视其为理解当代资本主义意识形态的根源。

颜学诚老师,图源:fb顏學誠老師紀念專頁。芭乐人类学的这篇纪念文章中,我们也可以感知到这位关怀古今万物的学者留下的温度:guavanthropology.tw/...

颜老师也在课堂上质疑过考古学起源研究的意义——在他看来起源是个假议题,不管过去到底是平等还是不平等,都不应该影响当代追求平等的决心。对他来说,考古学研究的意义并不在探求起源,而在于从时间长河中汲取适当的“工具套”,为当代的困境提供借鉴与反思。颜老师应该也很认同该书想藉考古学研究丰富当代想象力的初衷,他长期钻研各时空背景下不同的社会制度,一直努力从中找到更多的可能性。

很遗憾颜老师在2018年因病去世,与格雷伯相似,55岁英年早逝的他,不仅没有机会在此书的基础上开展出更精彩的讨论,前述许多重要而深刻的观点也没来得及发表出来。正如同格雷伯与温格罗的新书始于北美的原住民批判,这篇后记希望能够作为一条简短注记,记录在东亚也有过这样的学者,他从江南农村的田野、先秦诸子经典以及人类学的想象出发,以知识分子的满腔热情提出对当代社会的批判,与《万物的黎明》遥相呼应。

注释:

[1] Kirch P. and Sahlins M. Anahulu : the Anthropology of History in the Kingdom of Hawaii, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

[2] 其中一个例子引用中国考古的材料,提到海岱地区的两城镇、尧王城比正式中原王朝(推测指的是商代)的出现要早1000多年。两位作者对于中国的考古材料似乎不如世界其他地方熟悉,把山东沿海到晋南盆地整个黄河中下游作为一个比较单位。一方面山东和河南相隔遥远,有各自的区域历史,作为一个比较区是否合宜或许可以另外讨论。另一方面作者可能不熟悉二里头时期的材料,并没有纳入讨论之中。比较具启发性的地方或许是可以重新思考龙山时期城址中居民生活的样貌。

[3] 关于陶寺遗址的“革命”,中文学界也有不少学者探讨,不过叙事的角度比较不同,该书不站在国家起源的立场来看这段历史,也似乎较同情这些陶寺的毁墓者或革命者。中文相关的讨论如:高江涛:《试析陶寺遗址的毁墓现象》,《三代考古》第7期,2017年,第345-354页。何弩:《从陶寺遗址考古收获看中国早期国家特征》,《中国古代文明与国家起源学术研讨会论文集》,北京:科学出版社,2011年。许宏:《何以中国——公元前2000年的中原图景》,北京:三联书店,2014年。

[4] Tylor E.B. Primitive Culture : Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom, London: John Murray, 1891.

[5] Trouillot M. “Anthropology and the Savage Slot: The Poetics and Politics of Otherness.” in Global Transformations: Anthropology and the Modern World, edited by Michel-Rolph Trouillot, New York: Palgrave Macmillant, 2003:7-28.

[6] Gosden, C. “The Past and Foreign Countries: Colonial and Post-Colonial Archaeology and Anthropology” in A Companion to Social Archaeology, edited by L. Meskell and R.W. Preucel, Malden: Blackwell, 2004: 161-178.

[7] 历史上“西方”包括的地理范围与指涉人群并非一成不变,而是随着不同的政治社会情境不断重新调整。参见注[5]。

[8] Moore H.L. “Ethics and ontology: why agents and agency matter.”, in Agency in Archaeology, edited by M. Dobres and J. Robb, London: Routledge, 2000:259–263.

[9] Todd Z. An Indigenous Feminist’s Take On The Ontological Turn: ‘Ontology’ Is Just Another Word For Colonialism. Journal of Historical Sociology, 29(1), 2016: 4-21.

[10] 同注[5].

[11] Lyotard J. The Postmodern Condition: a Report on Knowledge, translated by G. Bennington and B. Massumi, Manchester: Manchester University Press, 1984.

[12] Trigger B. A History of Archaeological Thought, New York: Cambridge University Press, 1996: 471-477.

[13] a. Kristiansen K. Towards a new paradigm? The Third Science Revolution and its Possible Consequences in Archaeology. Current Swedish Archaeology, 22, 2014: 11-34.

b. 90年代关于考古学大叙事的讨论,谢拉特(Sherratt)有另一套有趣的见解,参见Sherratt A. Reviving the Grand Narrative: Archaeology and Long-Term Change The Second David L. Clarke Memorial Lecture. Journal of European Archaeology, 3(1), 199: 1-32.

[14] Pluciennik M. Archaeological Narratives and Other Ways of Telling. Current Anthropology, 40(5), 1999: 653-68.

[15] Knight C. “Wrong About (Almost) Everything.” FocaalBlog, 22 December, 2021 www.focaalblog.com/2...

[16] Lindisfarne N. and Neale J. All Things Being Equal, 2021, annebonnypirate.org/...

[17] Meskell L. Goddesses, Gimbutas and ‘New Age’ archaeology. Antiquity, 69(262), 1995: 74-86.

[18] a. Harris O.J. T. and Cipolla C.N. Archaeological Theory in the New Millennium: Introducing Current Perspectives, London: Routledge, 2017.

b. Heywood P. “Ontological turn”, in The Cambridge Encyclopedia of Anthropology, edited by F. Stein, [Online], 2017.

[19] a. Hodder I. Entangled: an archaeology of the relationships between humans and things. [Online] Hoboken: Wiley, 2012.

b. Hodder I. Human-Thing Entanglement: Towards an Integrated Archaeological Perspective. Journal of the Royal Anthropological Institute,17, 2011: 154-77.

[20] Hamilakis Y. and Jones A.M. Archaeology and Assemblage. Cambridge archaeological journal, 27(1), 2017: 77–84.

[21] 参见第十一章:

“If the indigenous peoples of North America aren’t being imagined as living in a separate time, or as vestiges of some earlier stage of human history, then they’re imagined as living in an entirely separate reality (‘ontology’ is the currently fashionable term), a mythic consciousness fundamentally different from our own. (p.454)”

[22] Graeber D. Radical alterity is just another way of saying ‘reality’: A reply to Eduardo Viveiros de Castro. Hau: Journal of Ethnographic Theory, 5(2), 2015: 1–41.

[23] 同样的观察请参考Fagan B. and Durrani N. The dawn of everything: A new history? Reviews in Anthropology, 50(3-4), 2021: 80-99.

[24] Hughes T.P. “Technological Momentum.” in Does technology drive history? The dilemma of technological determinism, edited by M.R. Smith and L. Marx, Cambridge: the MIT Press, 2001.

[25] a. Fuller D.Q., et al. “Entanglements and Entrapment on the Pathway toward Domestication”, in Archaeology of entanglement, edited by L. Der and F. Fernandini, Walnut Creek : Left Coast Press, 2016.

b. Fuller D.Q., et al. Domestication as innovation: the entanglement of techniques, technology and chance in the domestication of cereal crops. World Archaeology, 42(1), 2010: 13-28.

[26] 参见第六章:

“But only if we accept the premise that it does in fact make sense to look at the whole process ‘from the viewpoint of wheat’. On reflection, why should we? Humans are very large-brained and intelligent primates and wheat is, well…a sort of grass(pp.230)……When today’s writers speculate about ‘wheat domesticating humans’ (as opposed to ‘humans domesticating wheat’), what they are really doing is replacing a question about concrete scientific (human) achievements with something rather more mystical(p.236).”

[27] a. Barton H. and Denham T. Vegecultures and the social-biological transformations of plants and people. Quaternary International, 489, 2018: 17-25.

b. van der Veen M. The materiality of plants: plant–people entanglements. World Archaeology, 46(5), 2014: 799-812.

[28] Shanks M. Symmetrical Archaeology. World archaeology, 39(4),2007: 589-596.

[29] a. Lindisfarne N. and Neale J. All Things Being Equal, 2021, annebonnypirate.org/...

b. Power C. “A response to David Graeber & David Wengrow’s ‘How to change the course of human history’.” Libcom.org libcom.org/history/g...

[30] a. 关于克鲁姆利对“多元分层结构(heterarchy)”的讨论,参见:Crumley C.L. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Archeological papers of the American Anthropological Association, 6(1), 1995: 1-5.

b. 该书第十二章脚注15: “‘Heterarchy’ – the umbrella term she(指Carole Crumley) introduced for those other types of systems – was borrowed from cognitive science. Many of the societies we’ve focused on in this book – from Upper Palaeolithic mammoth hunters to the shifting coalitions and confederacies of sixteenth-century Iroquoia – could be described in these terms (had we chosen to adopt the language of systems theory), on the basis that power was dispersed or distributed in flexible ways across different elements of society, or at different scales of integration, or indeed across different times of year within the same society. (p.610)”

[31] a. Crumley C.L. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Archeological papers of the American Anthropological Association, 6(1), 1995: 1-5.

b. Levy J.E. “Gender, feminism and heterarchy”, in Historical Ecologies, Heterarchies and Transtemporal Landscapes, edited by C. Ray an M. Fernández-Götz, Oxon and New York: Routledge, 2019: 43-54.

[32] 参见如:李贞德:《女人的中国医疗史――汉唐之间的健康照顾与性别》,台北:三民书局,2008年。

[33] Kohl P.L. Nationalism and archaeology: On the Constructions of Nations and the Reconstructions of the Remote Past. Annual Review of Anthropology, 27, 1998: 223-246.