3372——盟軍捕獲「首架零戰」的神祕終始

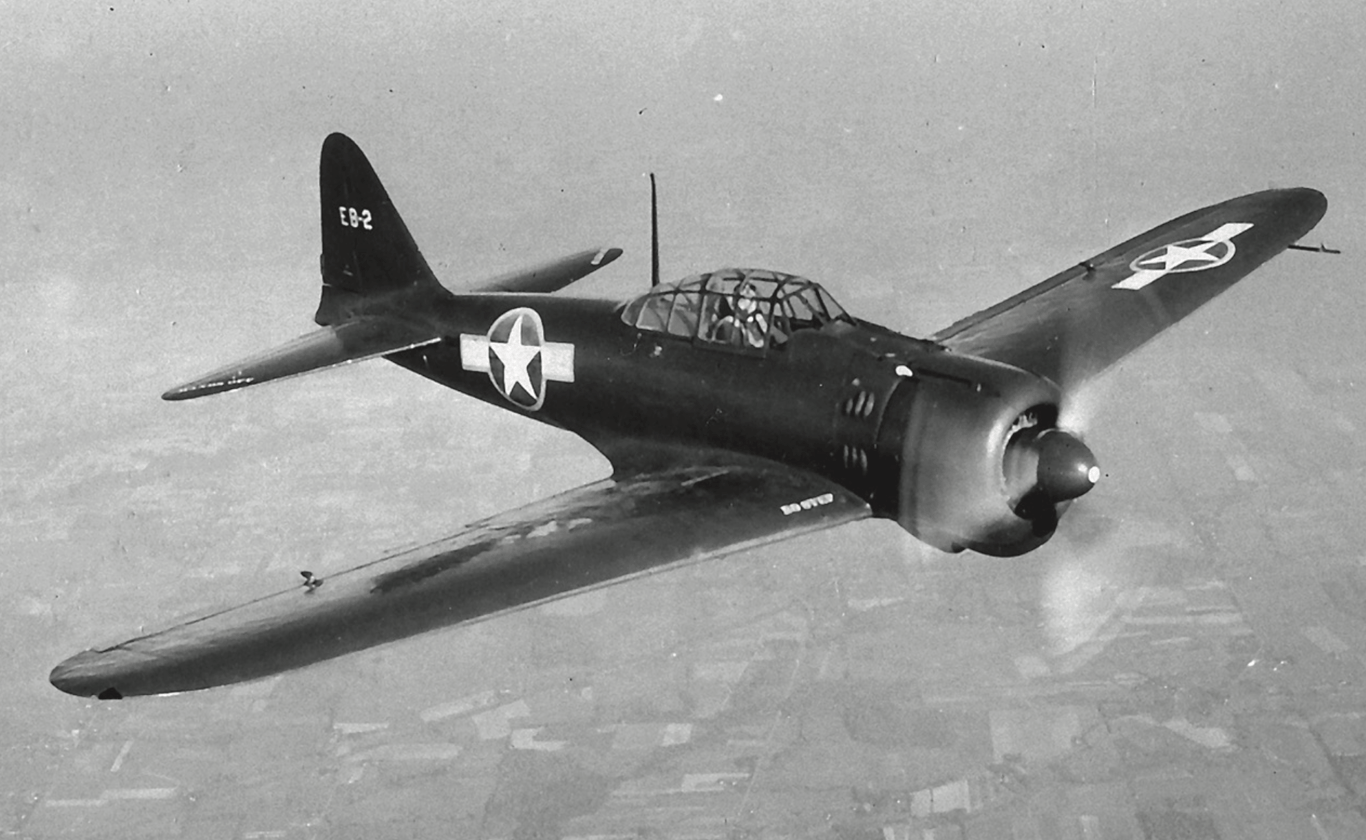

1940年的秋季,身處華盛頓的陳納德,將一疊厚厚的資料轉交給美國軍事情報處(Military Intelligence Division)。對於轉交這些資料的作用,陳納德不太抱期望,畢竟在大約一年前,他就曾經提交過類似的報吿,等來的卻只是一段廢話:

「航空專家審視過後認為,根據你的報吿所列出的規格,製造一架具有報吿上所展示的性能的飛機,是絕不可能……」

“Aeronautical experts believed it was impossible to build an airplane with such performance… with the specifications submitted.”

陳納德對此只能哭笑不得,因為1939年那份報吿中被專家評為「絕不可能」被製造的飛機,卻是他在中國親眼目睹的現實——「爬升如火箭,機動如松鼠」的日本陸軍中島九七式戰鬥機。而1940年報吿中的主角更是重量級——零式戰鬥機。作戰航程極遠、初始加速性能優秀、低速下操控反應靈敏、瞬間爬升率優異、機砲火力強勁……面對「零戰」近乎怪獸級的種種優點,收到報吿的軍事情報處……正如陳納德所預料般,什麼都沒做。

一年後,珍珠港遇襲,當時美國陸軍航空兵的手冊中,除了「零戰」一字以外,毫無內容與數據,更莫論如何應對。

What if……有一架「零戰」實機,「兜口兜面」停在那羣華盛頓的大爺面前,這樣又如何?

1941年11月,日本正準備執行其軍事史上最複雜的作戰計劃,預計當海軍偷襲珍珠港,陸軍亦要同步執行對南洋地區的攻勢。但就在日本密鑼緊鼓調動戰力準備時,發生了一個小意外。

11月26日,臺南航空隊的一個日本海軍戰鬥機航空隊,原定由臺南轉場越南西貢,準備為即將攻擊緬甸和馬來亞的轟炸機部隊護航。但就在海南島中停加油後續飛不久,其中兩架三菱「零戰」21型(A6M2 Model 21)就在濃霧中脫離主力部隊並失去蹤影。對於日軍而言,海南島附近空域不時有層層濃霧,飛機迷失於這片霧中,兜兜轉轉後耗盡燃料墜機亦非新鮮事。

但對機師而言,可不能一句「常有之事」輕輕帶過。

當時飛行路徑中氣象惡劣,加上為了騰空更多載重予燃油以便長距離轉場,事先拆卸了機載無線電,無法與其他友機聯絡,兩架「零戰」就這樣單靠羅盤指向飛行數小時,終於「上天保佑」讓他們在燃油即將耗盡之際,找到鄰近村莊的沙灘迫降。

一等飛行兵曹「Shimezō Inoue」駕駛的,1941年10月21日生產的「零戰」3372號(機尾序列號 V-172)先行迫落並安着地,但之後迫降的由二等飛行兵曹「Taka-aki Shimohigashi」駕駛的「零戰」(機尾序列號 V-174)則因陷入海沙而損毀嚴重。

對於他兩人而言,似乎已是得到劫後重生。但他們不知道的是,他們迫降的地點,是中國控制的雷州半島,而兩個日本軍人,落在中國控制領土,下場絕對不會好……在找到當地「友善」的孩童引導下,試圖步入當地學校借電話聯絡基地後,兩人從此下落不明。據美軍第23大隊艾利森(John R. Alison)的説法,兩人在學校被中國軍隊制服,並可能已遭處決。

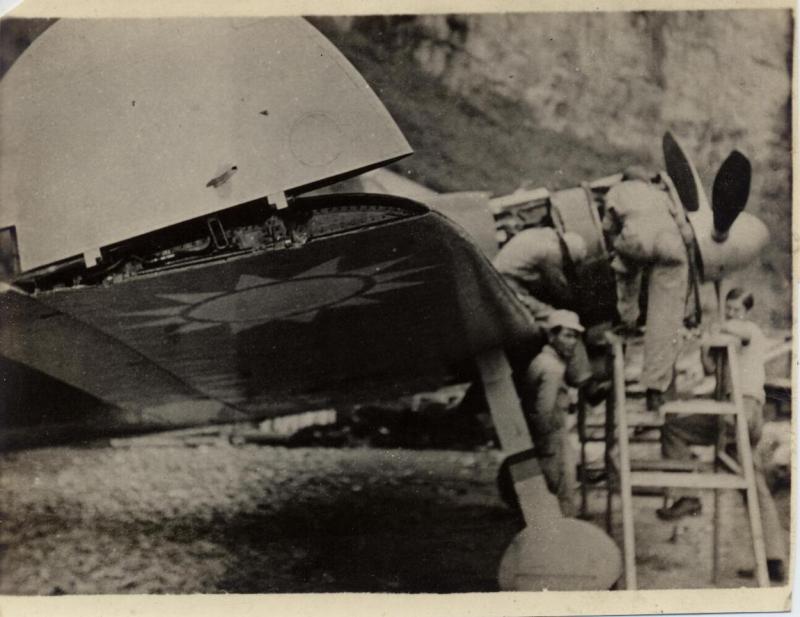

至於那兩架「意外來客」,中國方面要趕在附近日軍發現以前轉移,幸好當地民眾早已磨拳擦掌——大家早已盯上「零戰」上的物料,特別是可以用作鞋底的輪胎,以及可以用來製衣的副翼、方向舵與升降舵上的日本布製蒙皮。損毀嚴重的 V-174,在當地人的「循環再用」之下,轉眼只剩殘骸,至於相對完整的「零戰」3372號,在中國軍隊有意保護下,雖然逃不過被拆解「回收」的命運,但損失相對較少,這也變相達成在日軍發現前轉移證據的目標。儘管如此,3372號和(僅餘的)V-174 還須經歷數月在人力拉車(或者牛車)之上,才被轉移至內陸城市柳州開始修復。

與此同時,1942年7月,另一架「零戰」在 7,800公里外的阿留申群島被發現,日後被稱為「古賀零式機」……

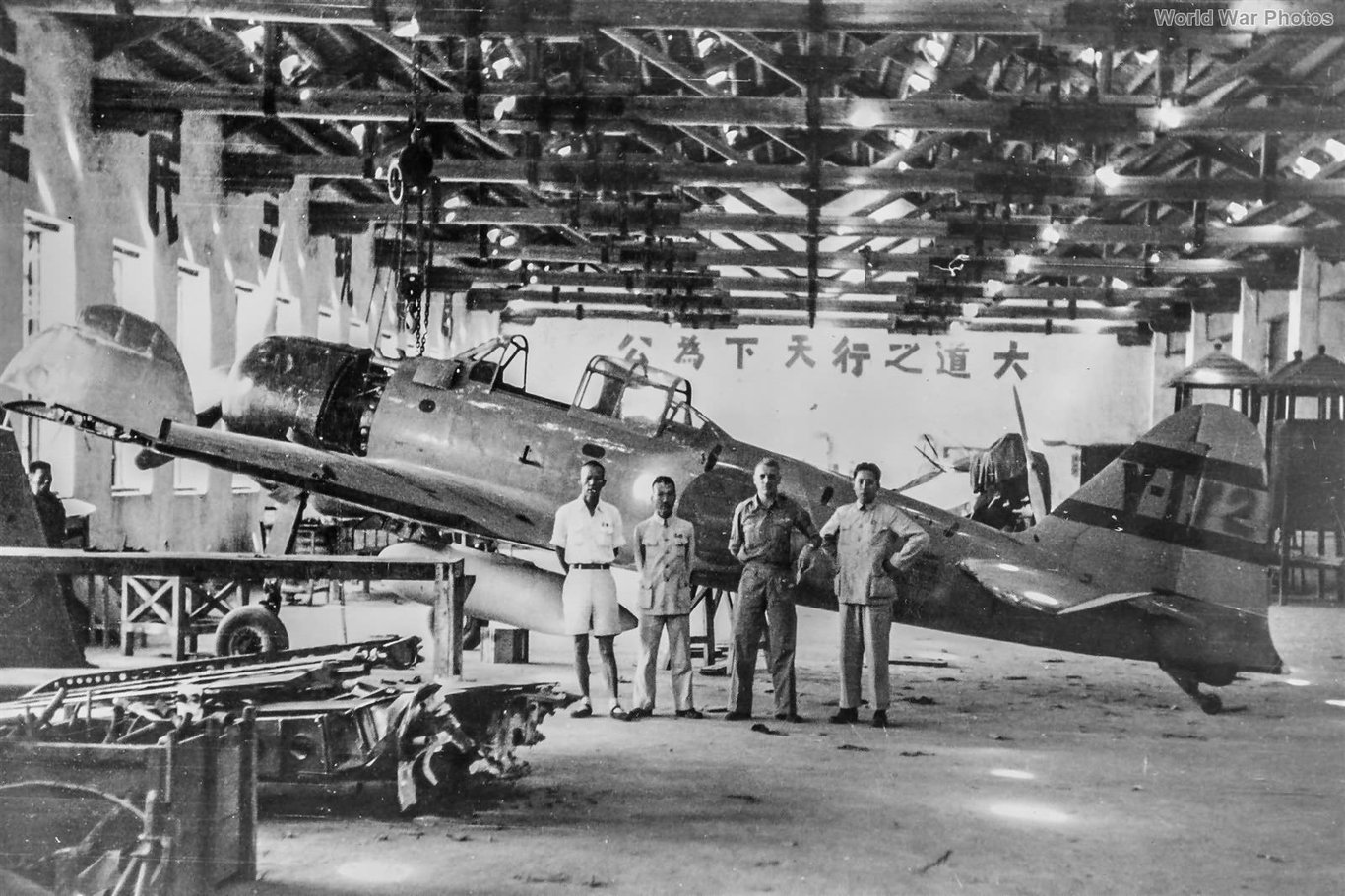

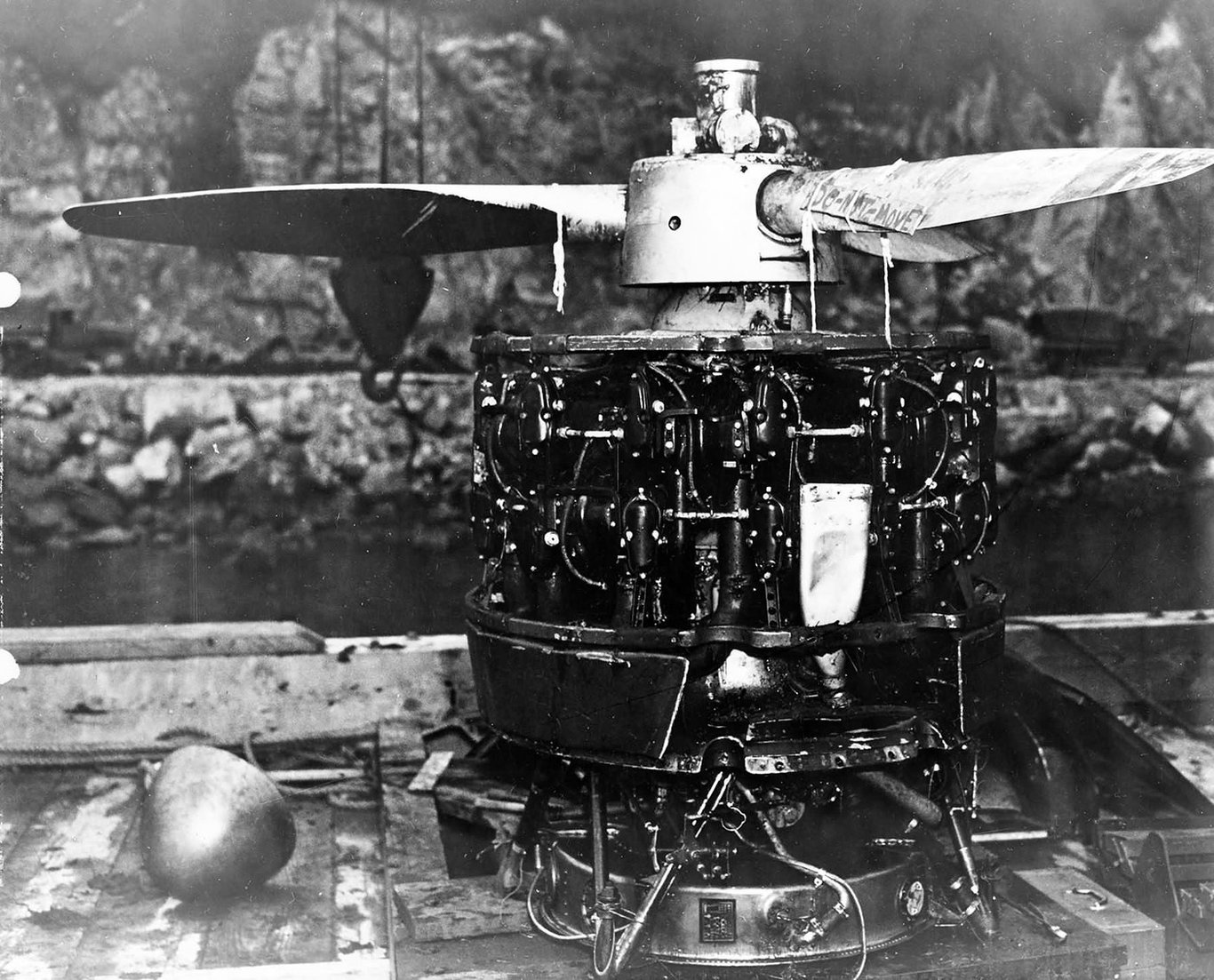

1942年10月,「盟軍中的德國佬」Gerhard Neumann 接過陳納德的指令,修復相對狀態較佳的「零戰」3372號,而材料就來自損毀嚴重的 V-174 及其他從各處收集到的「零戰」殘骸。此前中國方面早就開始嘗試組合手上的可用組件,而當 Gerhard 與其助手 George L. Mackie 及其他中國籍地勤人員到埗時,「零戰」外觀已經大致組建,所幸發動機和起落架等主要部件尚算完好,彎曲的螺旋槳槳葉亦被手工敲打還原原狀。部份零件,如液壓管路、液壓油與原廠火星塞等,則來自幾架在中國戰場被擊落的日軍轟炸機殘骸。

至於其他缺失的部件,就要發揮一點創意,例如用一架老舊霍克II戰機上的輪胎替代「零戰」的原裝輪胎,副翼、方向舵和升降舵上缺失的日本布製蒙皮則用中國絲綢替代,另外亦裝上美式無線電通訊設備等。

最明顯的改動,莫過於機頭罩後方的機身面板,由於原部件在運送過程遺失,因此在修復時地勤人員特製了帶有非原廠標準冷卻百葉窗的替換面板代替。

Gerhard 不但要在缺乏任何原廠的藍圖與維修說明等文件的協助下,從零開始研究並修復「零戰」,更需要在修復過程紀錄「零戰」的設計獨特之處。「零戰」的特別設計,使全機剩重得以減輕,提高操控的靈活度。而且在引擎組件的部分,「零戰」將引擎、冷卻器、油箱、螺旋槳等整合成一體,連接到一個簡單的「快拆」接線盒上,安裝或拆卸一台完整的發動機系統,只需25-30分鐘。相較於美國軍機 P-40 或較新的 P-51,將各部件分散,拆裝發動機最少需要5-6小時。

當然,「零戰」為減重而作出的損失,就是在於對飛機的保護不足,缺乏裝甲保護以至自封油箱(油箱在被子彈打穿後,仍能自行密封),容易被敵機的子彈破壞結構甚至點燃其油箱引起大火,且由布製蒙皮組成的單薄機身表面,使「零戰」無法與 P-40 等美國戰機一樣作高速俯沖。

除了留意技術上的特點,Gerhard 也在修復「零戰」的過程中,發現戰爭殘酷的一面:當 Gerhard 拆下一個機翼機砲彈艙的蓋板時,竟在裡面發現一把日式女性裝飾髮梳。估計這很可能屬於機師的伴侶,他將這件感人的紀念品從機上移除並小心保留。

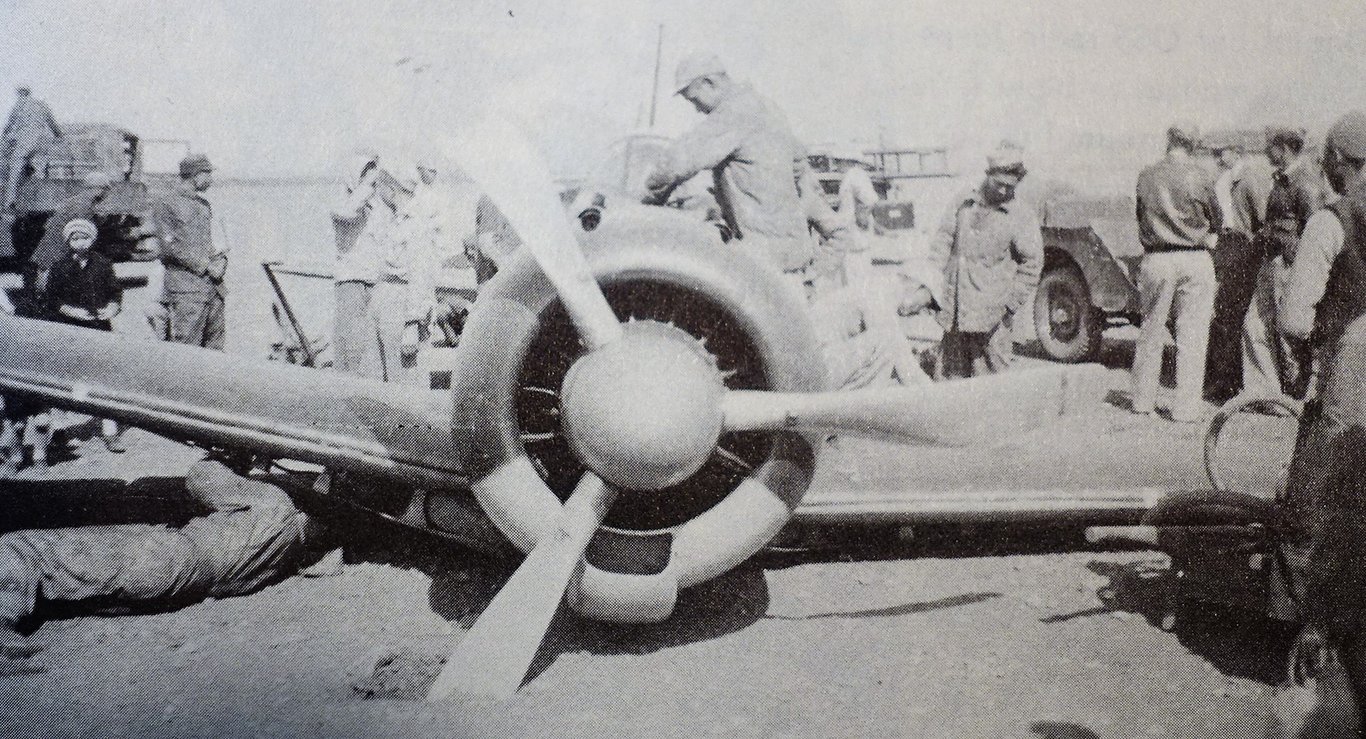

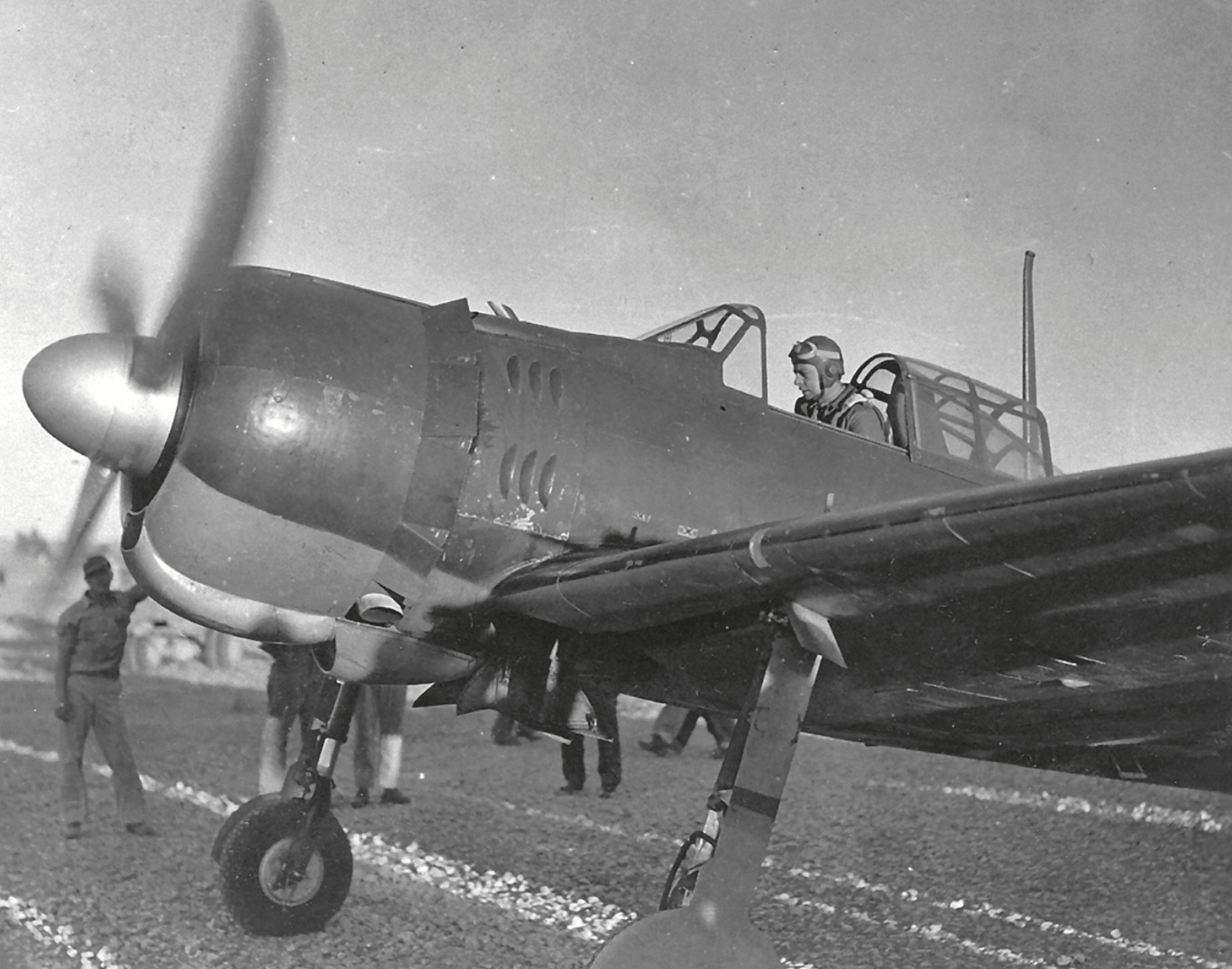

經過兩個月的修復後,「零戰」3372號(此時機上已改為漆上中國空軍的軍徽與 P-5016 機尾序列號)準備轉移到第23大隊在桂林的基地。在簡易跑道起飛前一刻,執飛的艾利森卻錯手令引擎熄火,二次啟動過後才成功起飛,並在其他四架 P-40 戰鬥機護航下一同飛往桂林。

目光轉到桂林機場,由美國王牌飛行員試飛的日軍零式戰鬥機即將降落的消息,傳遍駐防當地的美國大兵耳中,「古賀零式機」的消息,在 3372號 完成修復當刻仍屬「機密」,當時一般美軍大兵對本土美軍高層已有一架零式戰鬥機之事可謂一無所知,因此這些大兵個個爭相在跑道旁等待「首架盟軍零戰」的到來。

只是 3372號 的降落並不順利……

即使 3372號 在首飛前,已經在地面針對起落架作反覆測試且一切正常,甚至起飛後起落架都能順利收起,但無人得知在起飛過程中,螺旋槳所捲起的碎石卡在右起落架的機械結構上,使在降落時起落架無法鎖定,而由於修復團隊沒有日軍所用的電瓶,因此機上的電子儀器——包括最重要的起落架鎖定提示燈——因缺乏電力而無法運作。以至於起落架未有鎖定之事都無人得知。最終結果就是,3372號 在降落後右起落架突然摺起,右機身狠狠地撞落地面,機身、機翼折斷,飛機燃油撒滿一地。

此刻,負責修復 3372號 的 Gerhard 可謂無面目見江東父老,自己經手的飛機在眾目睽睽下出事故,正如他自己所言「真想拿腰間配槍殺了自己」。 幸好飛機最終沒有引起火災,艾利森亦毫髮無損安全逃生,只是此前的修復努力完全白費了。

跟在柳州不同,桂林機場附近偽裝機庫與電動工具齊全,只待將 3372號 的殘骸轉移至偽裝機庫即可動工,但過程又一次迎來挫折——本來 3372號 的機尾部份完好無缺,但在殘骸被裝載上平板卡車轉移時,中國司機想抄近路,離開公路從兩棵大樹之間穿過,結果……唯一沒損壞的機尾部份,也成為待修理的殘骸。

此後的數月,Gerhard 與之前同一伙人再度投入修復「零戰」3372號的工作,這次不單要修復的部分更多,雨季的來臨亦令修復工作更加麻煩,加上 Gerhard 在修復過程不幸染病,嚴重的傷寒加黃疸等使他不得不回昆明休養,但在三星期後 Gerhard 就強行出院帶病繼續工作

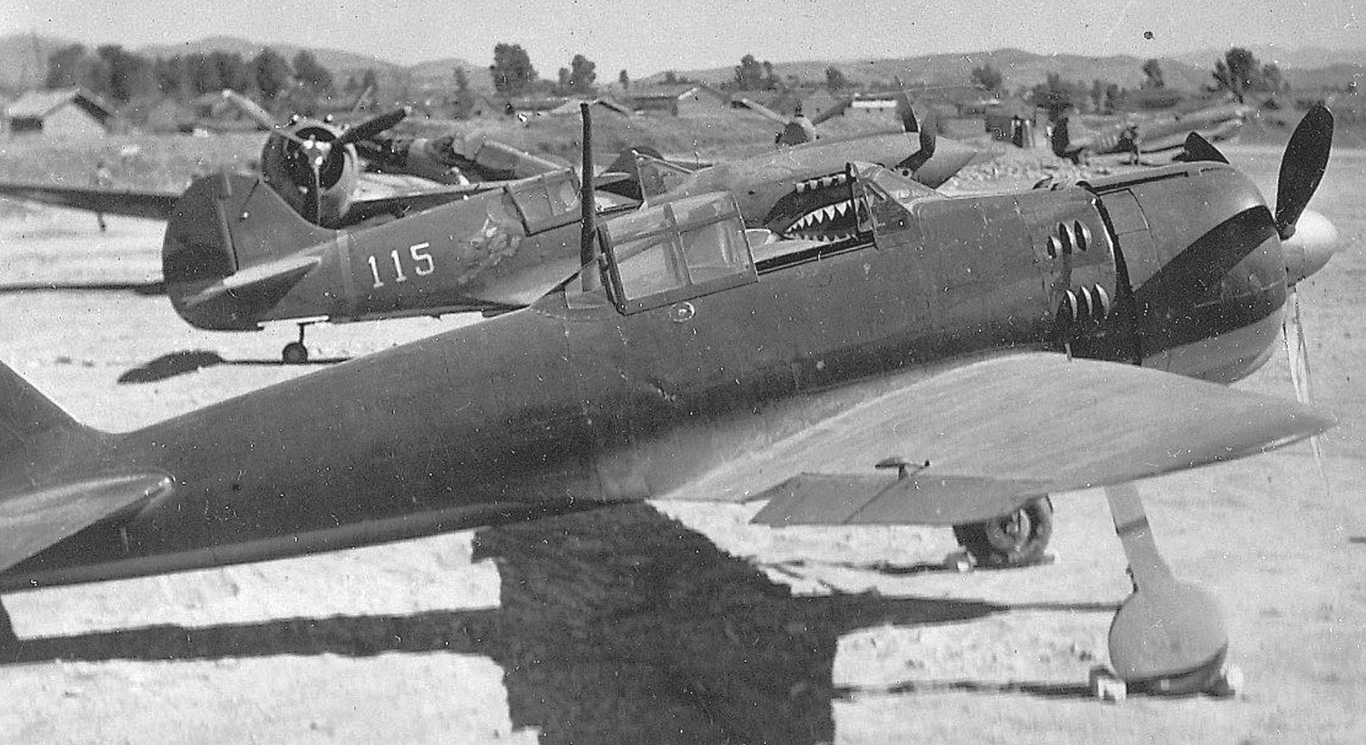

經過連日的修復, 3372號(P-5016)再次做好試飛準備。試飛期間,第23戰鬥機大隊中至少有5名美國王牌飛行員試飛這架「零戰」,並由此組成一個極其特殊的小組:「零式俱樂部」(The Zero Club)。他們5人分別為:

約翰.艾利森 John R. “Johnny” Alison(擊落敵機6架)

艾伯特.包姆勒 Albert J. “Ajax” Baumler(擊落敵機9架)

布魯斯.霍洛威 Bruce K. Holloway(擊落敵機13架)

格蘭特.馬洪尼 Grant Mahoney(擊落敵機5架)

林頓.文森特 Clinton D. “Casey” Vincent(擊落敵機6架)

在這羣「零式俱樂部」精英的操作下,3372號 在有限的測試條件下被用於跟各型美國軍機作性能比較與模擬纏鬥評估,亦在此發現 3372號 的其他問題。據「零式俱樂部」成員霍洛威(Bruce K. Holloway)的測試,3372號 的引擎轉速極限只達 2,075 rpm,在 15,000 英尺高空下極速僅為每小時 289 英里,與其他同型號「零戰」測試得出的引擎轉速極限 2,550 rpm、極速每小時 335 英里以上有明顯差別,這可能與其「積木機」本質有關。

儘管表面數字不如人意,但令人意想不到的是,3372號 這部「積木機」仍然在爬升率優勝於當時中國戰場上的美國陸航主力——P-40K型!

當然,試飛的過程亦測試出讓 P-40 有效針對「零戰」的方法。P-40 在攻擊伊始高速遠離「零戰」至距離約 1-1.5 英里處,然後開始最大回轉指向追擊來的「零戰」路徑之上,如果「零戰」沒有閃避,P-40 就能大量投射正面火力;即使「零戰」閃避,「零戰」亦缺乏動能移動至射擊 P-40 (同時不被 P-40 反擊)的有效位置。由此 P-40 可以有效地與「零戰」作戰,而不一定需要俯衝逃脫。

1943年3月16日,在中國完成試飛及性能測試後,按美軍陸航司令部的要求,「零戰」3372號 須運回美國本土。3372號 在四架 P-40 戰鬥機護航下前往行程首站英屬印度卡拉奇(Karachi)……原本是這樣的,但在飛越喜馬拉雅山的駝峰航線時,一架接一架的 P-40 出現問題而要返航,最終只有 3372號 (以及 Gerhard 搭乘的先行的 B-25轟炸機)成功到達目的地。Gerhard 一度擔心沒有護航的 3372號 會被友軍戰機或防空火力誤以為日機來襲而被擊毀,在成功降落卡拉奇的機場後,他才放下心頭大石。

在卡拉奇,「零戰」3372號 要再度被拆解,分件放入木箱才能移放到貨船運往美國。不過命運注定不會放過這架「傳奇」,先在航程途中經歷暴風雨,令其機身前部份及機翼受損,亦有指在古巴哈瓦那卸貨,準備換船前往美國大陸時因卸載失誤而受進一步破壞。結果 3372號 抵達美國後第三度待修。最終由 P-40 的製造商柯蒂斯—萊特公司(Curtiss Wright)提供免費修復(以換取與自家戰機的測試機會)。在之後的半年時間, 3372號 都在柯蒂斯—萊特公司位於紐約州水牛城(Buffalo, NY)的工廠維修。

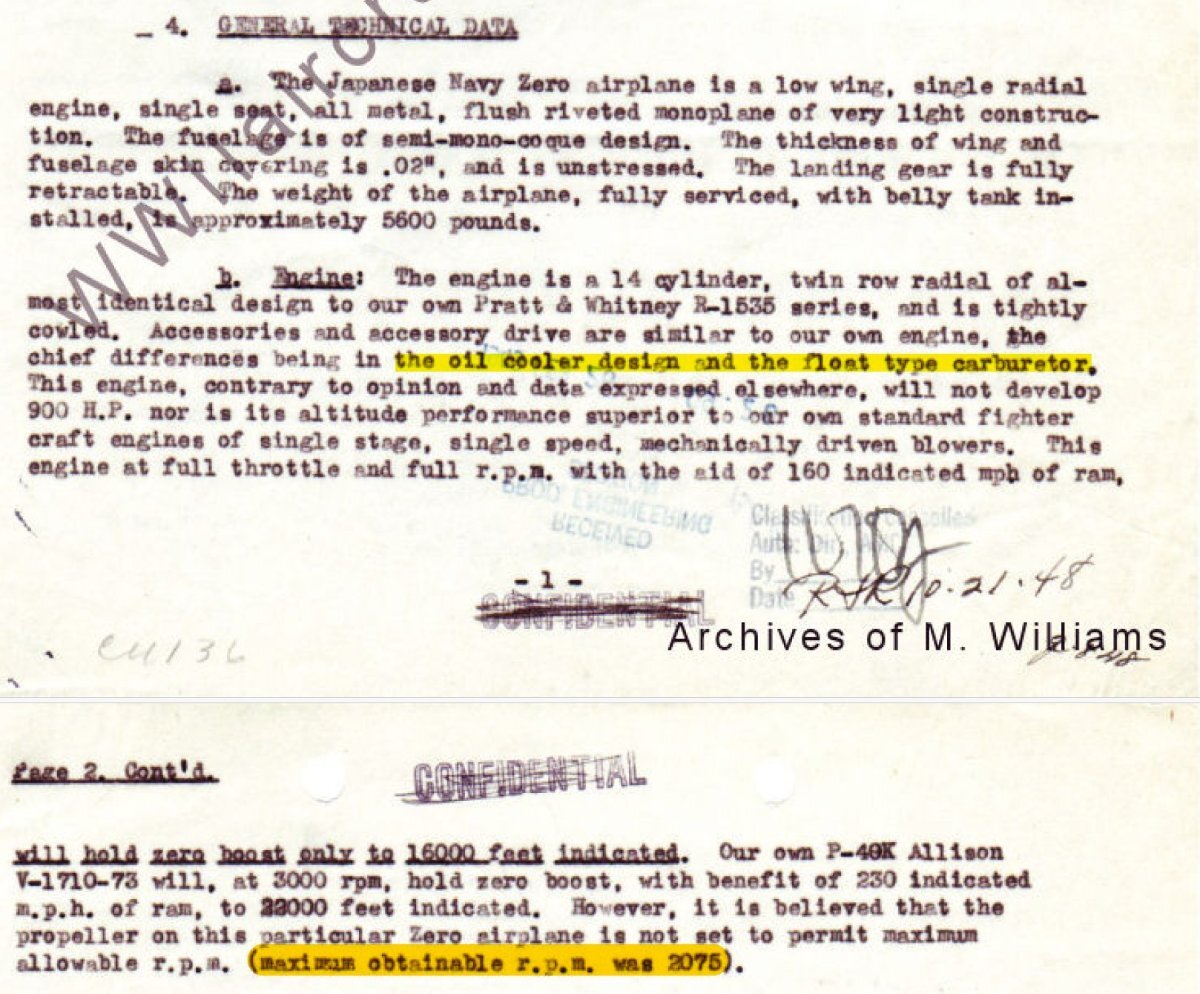

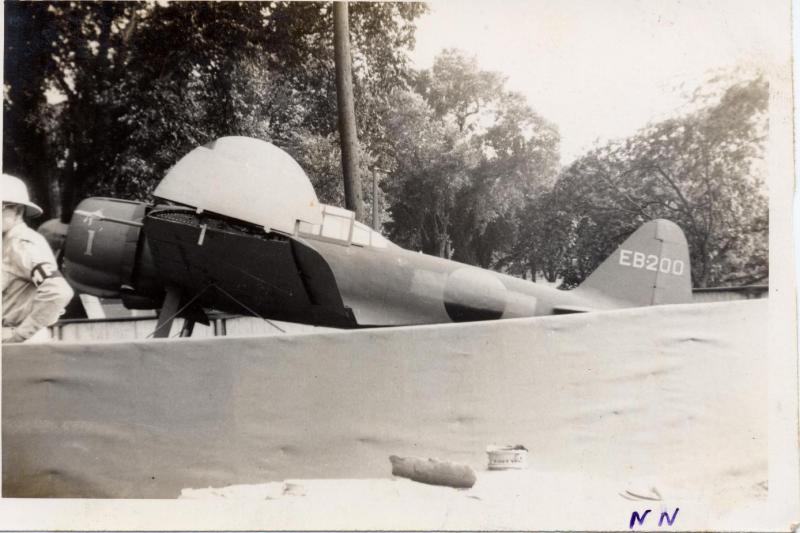

維修過後的「零戰」3372號 再度現身,先用於以「戰利品」身份巡遊於美國不同城市兜售戰爭債券,其後自1943年9月開始,換上美國陸航塗裝與標記的 3372號 被送到位於俄亥俄州的萊特基地(Wright Field),交由供美國技術情報組(Evaluation Branch, Technical Data Laboratory, Technical Service Command)測試,並配以全新機尾序列號:EB-2。不久後再送到位於佛羅里達州埃格林基地(Eglin Base)的陸軍試驗場作進一步測試,並再一次變更機尾序列號:EB-200。

大概因為早在中國時期就已經做過不少測試,又或者因為其引擎缺陷,紀錄指 3372號 在技術情報組(Evaluation Branch)手上大約只進行 30 小時的飛行測試。1944年3月10日,3372號 最後一次飛行,返回萊特基地(Wright Field)。自此 3372號 永遠離開它所屬於的天空。

「零戰」3372號 於1945年初於加州的又一場戰爭債券兜售中作為展品最後一次出現,之後就不知所蹤——正如它神祕的出現,和堪稱神奇的修復之旅。文件對 3372號 的最後紀錄則停留於1946年3月10日,被列為「可供出讓」(Available for Release)。「零戰」3372號 的最終命運如何?無人知曉。可能正如其他美國收繳的戰機一樣,早在1950年代被摧毀;也有可能,3372號 還停在無人問津的機庫中,等待有緣人來重探這段「首架盟軍零式戰鬥機」的歷史。