真正意義上的「知識無價」-香港「開讀」計劃

作者:阿恆(澳門學16號作者之一)

近年香港方方面面都倒退,即便身為局外人,也感受到這座城市充滿鬱悶情緒,與昔日活力無限形成強烈對比,甚至有人認為香港is over,讓人不勝唏噓。但偏偏在這樣的環境下,有一件頗振奮人心的計劃橫空誕生。

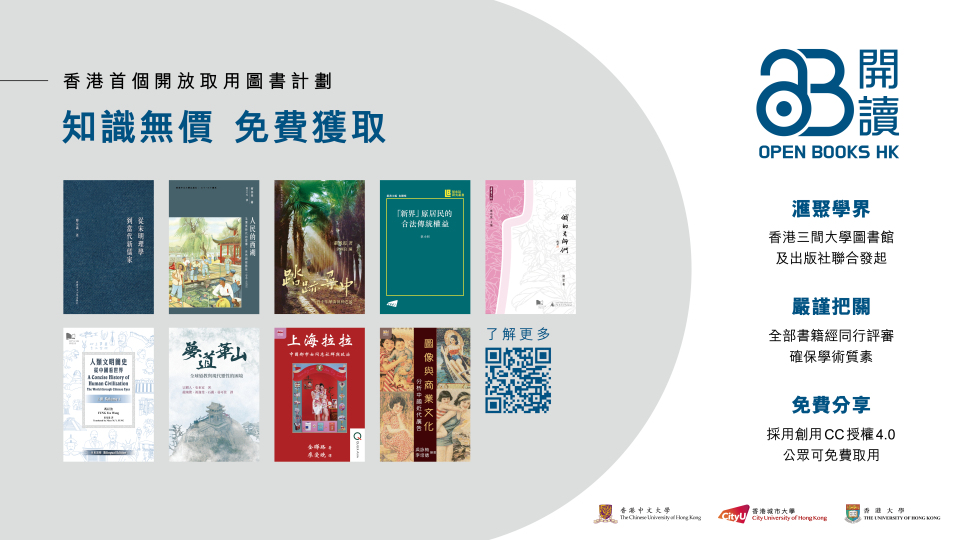

「開讀」計劃

2024年7月,香港中文大學、香港城市大學和香港大學三間頂尖大學的出版社毫無先兆,突然宣佈一項名為「開讀」的計劃,將會逐步將這三間大學出版社曾出版的學術著作免費讓任何人下載、閱讀、傳播。

這三間大學出版社,筆者對中大出版社最為熟悉,中大出版社一直致力出版許多中國近現代史著作,不斷引進國外優秀學術作品讓華文世界有機會拜讀,增進對中國近現代史的認識,厥功甚偉;而港大出版社較偏向英文世界,筆者就不太清楚;最後城大出版社起步較晚,從最近出版的書籍都與中國議題有關,似乎有意深耕這方面課題。

雖然這三間出版社各有定位,但都有一個很重要的共通點,就是出版之學術著作都經過嚴謹專家的匿名評審才得以出版,就算讀者未必同意其觀點,這些學術著作也是有相當高之水準。

過往學術界一直被外界譏為「象牙塔」,都是一群小圈子的人圍爐取爐,與社會大眾嚴重脫節。這類批評或許過於嚴厲,但也不是無的放矢,學術界與普通人的距離實在太遙遠了。

如今三間出版社主動把具水準的學術著作開放任何人免費下載、閱讀,當人人都可以零門檻接觸這些著作時,有助他們了解原來學者都在從事那些研究,從而拉近雙方之間的距離。當然,這個並非「開讀」的主要目的。

根據官方網站,此計劃主要目的為「與世界分享香港出版的學術研究成果,推動學界積極參與全球知識開放運動,讓公眾受益」,可以看出計劃頗有宏心壯志。

研究只有三個人會讀

記得筆者就讀研究生時,就有老師自嘲說自己的研究成果通常不超過三個人閱讀,分別是編審以及兩名審查人,這句話固然是自嘲,但背後也反映學術界一個畸形的問題:學者依靠政府補助進行研究發表在期刊上,但一般大眾要閱讀這些期刊,卻要付出極高的成本,導致辛辛苦苦寫下的研究成果,落得無人問津的下場。

當年台灣學界對這個現象有深刻反思,最後成功推動許多期刊免費讓任何人下載,算是一大德政。

現在香港加入知識開放這股潮流,參與了一場知識革命,絕對可喜可賀,正如發起人之一的中大出版社社長甘琦所言:開放取用是出版傳播領域一場靜悄悄的革命,旨在全球免費共享人類知識和文化遺產.........合力發起「開讀」計劃,推動香港乃至大中華地區的知識開放,是一個令人欣喜的開端。

早在筆者讀書時,不論西方還是東方已有一群人鼓吹「開放知識」,有些人甚至挺而走險成立「盜版」網站,把大量本應付費的學術著作免費開放給所有人下載,最最著名例子莫過於「Sci-Hub」。

Sci-Hub:出乎意料的怒火

Sci-Hub由一位哈薩克斯坦學生創立,起因緣於這位學生進行研究時,發現很多論文難以取得,便萌生成立一個可以供所有人免費下載論文的網站。當然,這個網站百分百是違法的。

(按編:Sci-Hub論文庫的論文除來自創立者的「技術」,也鼓勵使用者們自發上傳資料,算是一種早期的資料開放運動,後來Sci-Hub接受捐款又被全網封殺,原創者被起訴等故事,都是後話。)

出乎大家意料,學術界對於Sci-Hub不是非黑即白的反對,事件反而引起大家熱烈討論,或者確切地說引起大家怒火。

大家的怒火不是指向Sci-Hub,而是那些每年賺取巨額盈利的學術出版商。前文提到不少學術成果都有政府資助,而這些學術成果通常都刊登在學術期刊上,很多著名的學術期刊都由某幾間出版商把持,他們便把這些期刊統合成線上資料庫,向使用者收取高額費用。

不只研究生、學者深受昂貴資料庫所害,就連大學本身也苦不堪言。記得有一年,筆者的母校台灣政治大學面對每年加價的資料庫終於忍無可忍,決定聯手其他院校,向這些出版商施壓,要求不要再加價,因為這已不斷壓縮大學絕無僅有的經費,變相損害大學發展。

今時今日,華文界已有愈來愈多期刊加入開放行刊,但開放學術專著,香港可謂打開華文界第一聲槍響。

這一聲槍響,不僅僅由多位發起人打出,願意參與的作者更是功不可沒,他們幾乎一致高度評價這個計劃,相信有助於之後越來越多作者願意加入,讓計劃最終可實現其宏心壯志。

這場知識革命,不應該是「靜悄悄」,應該大書特書,讓更多讀者參與,一同參與,唯有如此,真正的知識革命才得以實現。

#文章篇數:2️⃣5️⃣5️⃣