神經多樣性系列 · 第三篇:誰決定值得活著?——香港的自閉症、產前篩查與優生學倫理困境

系列簡介

這是「神經多樣性」系列的第三篇文章,會梳理自閉症倡議運動的歷史、現狀和未來,並盡量把焦點放回自閉症人士的聲音與經驗。

開場:一個女孩的提問

自閉症倡議界經常講述一個場景,因為它把抽象的倫理問題轉化為最刺痛的人性衝擊:

一個自閉症女孩問她的母親:「媽媽,你有沒有後悔生了我?」

這不是來自劇集或課堂,而是現實。在當代世界,醫學技術能在孕期檢測「自閉症風險」,這個提問變得不再是假設,而是數百萬對父母每年都要面對的選擇。

但問題遠超選擇自由本身。

它牽涉更大的體制結構:誰定義了哪些生命值得活著?哪些差異應該被「預防」?當科技進步遇上社會偏見,真正的受害者是誰?

在香港,我們甚至沒有充分討論這些問題。

我們只是默默接受醫療敘事,讓私營檢測產業在倫理真空中擴張。當那位自閉症女孩長大後開始反問時,可能已經太晚。

優生學的幽靈從未真正離開

歷史的沉重背景

提起「優生學」,許多人想到納粹德國、強制絕育、歷史課本上遙遠的暴力。但這個認知有個致命的問題:我們假設優生學是過去式。

事實並非如此。

20世紀初的優生學運動坦然聲稱要通過「改良人種」來改進社會。

納粹德國的優生政策對超過36萬有發展障礙的人進行了強制絕育,隨後擴展為大規模謀殺。二戰後,國際社會譴責這段歷史,聯合國人權公約簽署,讓公然的優生學政策在民主社會中成為政治禁忌。

但禁忌不等於消失。

優生學的核心邏輯——某些人生於「有缺陷」、某些生命質量低於他人、因此不值得活著——從未從我們的文化中根除。

它只是換了衣裳。

今天,它不再穿著暴力的外衣,而是披著「知情選擇」、「預防醫學」、「提高生活質量」的話語。學者稱之為「新優生學」(neo-eugenics)或「自由化優生學」(liberal eugenics)——因為它看起來完全合理、完全個人化、完全尊重父母的自主權。

只是,它在制度層面實現的結果,與歷史上的露骨暴力可能不相上下。

當代的科技推動力

2005年,遺傳學家Joseph Buxbaum在公開聲明中預言,基於基因研究的進展,人類可能在十年內開發出自閉症的產前篩查測試。

這個預言本身不過是科學樂觀主義。但它點燃了一位自閉症倡議者的警覺。

Meg Evans是自閉症藝術家和倡議者。讀到Buxbaum的聲明,她感受到的不是期待,而是恐懼。她意識到,一旦這樣的測試存在,其社會後果將不可逆轉。

為什麼?

因為在一個妖魔化自閉症的社會中,孕婦一旦知道自己懷著「自閉症」胎兒,會面臨什麼樣的壓力?在家庭、醫生、社會的期待交織成的無形網絡中,「知情選擇」還能保持多少真正的自由?

時鐘開始計時:Meg Evans與自閉症滅絕時鐘

藝術作為警告

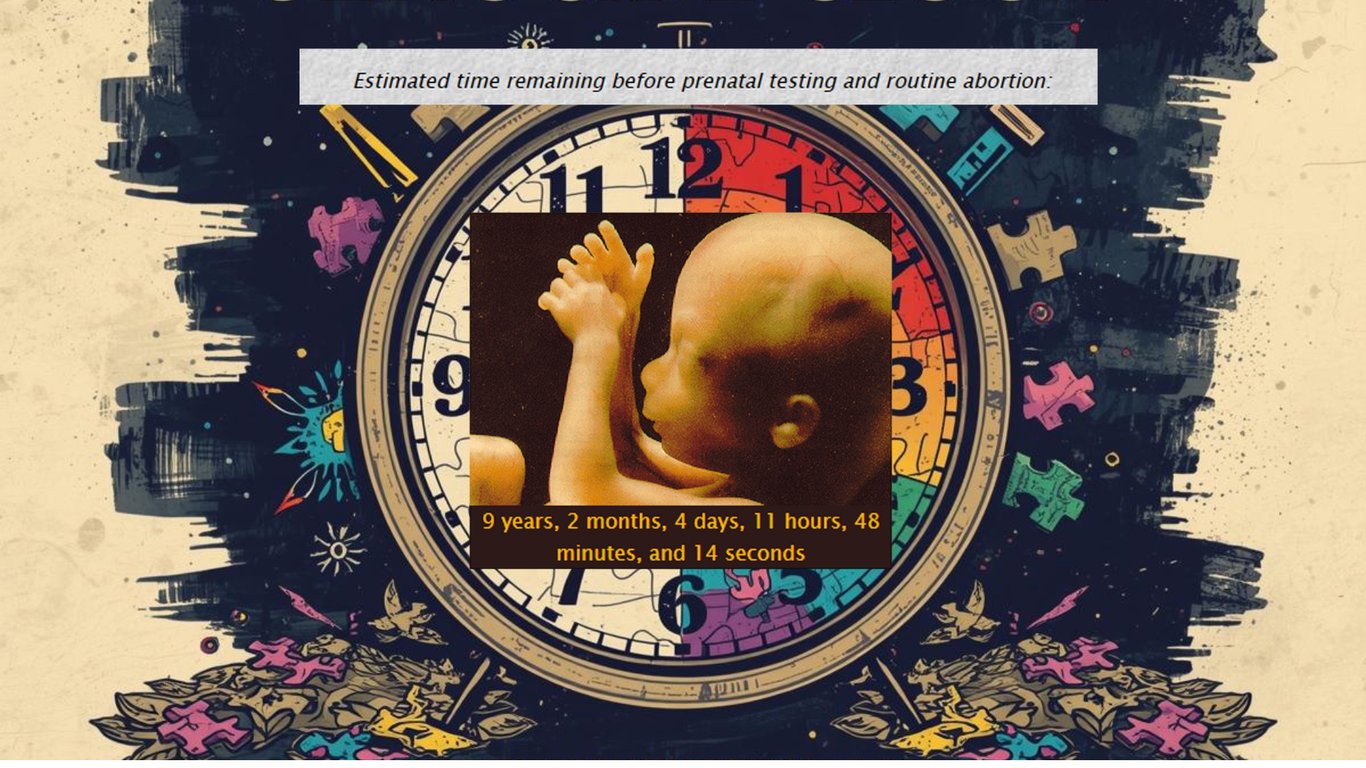

2005年5月22日,Evans在個人網站發佈了一個倒計時器——「自閉症滅絕時鐘」(Autistic Genocide Clock)。

設計簡潔有力:一個顯示十年倒計時的時鐘,標題寫著「在產前測試和例行性流產前剩餘的時間」。

這不是攻擊父母。Evans後來澄清,她的擔憂不是「墮胎政治」,而是「系統性推力」。她寫道:

當政府資金用於開發自閉症產前測試,當媒體源源不斷地將自閉症描繪為對家庭和社會的毀滅性負擔時,孕婦能做出真正「知情」的選擇嗎?當社會的基本假設是「世界應該沒有自閉症人士」時,個人的選擇還能算數嗎?

Evans估計全球自閉症人口超過6000萬人。如果產前篩查變成常規,結合選擇性流產,規模將等同於人類歷史上最大規模的族群消滅。

公眾反應的兩極

「自閉症滅絕時鐘」引發激烈反應。

支持者認為Evans敲響了警鐘。他們指出Down綜合症的前車之鑑:在許多西方國家,確診為Down綜合症的胎兒中,選擇性流產率極高——丹麥和冰島達到98%,英國約90%,美國約67-75%。

如果自閉症篩查被廣泛商業化,類似的結果不是不可能,而是必然。

批評者認為Evans在煽動恐慌,甚至攻擊父母選擇的權利。一些父母倡議組織與醫學機構強烈反對時鐘使用「genocide」(種族滅絕)一詞,認為這是把父母的生殖選擇與納粹暴力相提並論。

但正因為這些反對,這個符號變得更加powerful。

它迫使人們問一些之前被壓制的問題:如果不是種族滅絕,那它是什麼?如果自閉症人士的存在本身被社會視為應該被預防的事件,其邏輯後果是什麼?

文化的轉折點

2006-2008年間,自閉症倡議運動加速成熟。線上論壇、部落格聚合器(如Autism Hub)、組織(如Autistic Self Advocacy Network,ASAN)開始在公眾空間發聲,批評妖魔化自閉症的媒體敘事。

2007年,倡議者促使冒犯性廣告「勒索筆記」(Ransom Notes)撤下——這個廣告把自閉症比作綁匪奪取兒童。2009年,他們的抗議導致Autism Speaks撤回最具冒犯性的宣傳片。

文化在改變。很慢,充滿阻力,但在改變。

2011年7月,Evans撤下了原版的「自閉症滅絕時鐘」。她寫道:自閉症運動的努力——包括Autscape、Autism Hub、ASAN和許多倡議者的工作——已經足夠改變了文化,使得大規模產前優生篩查變得不太可能被普遍接納。

此外,科學也給了她理由放寬警戒:自閉症的遺傳因素遠比預期複雜,任何簡單的產前測試都不太可能被開發。

但她也補充:這不代表威脅已過去。那個時代的歷史,以及倡議者的決心,不應被遺忘。

香港的沉默:倫理真空中的商業擴張

產前篩查的本地演進

2010年7月,香港醫管局開始在公立婦產科提供唐氏綜合症的免費通用篩查。方式分為兩階段:第一孕期的頸部透明層加生化指標篩查(檢出率90%,假陽性率5%),以及對高風險孕婦的後續選項。

2019年12月是個轉折點:香港醫管局推出公資助的第二層非侵入性產前測試(NIPT),針對所有經篩查後的高風險孕婦免費提供。

這項技術準確度遠高於傳統篩查(檢出率99%,假陽性率0.1%),且不需要侵入性程序(如羊膜穿刺)。

從社會經濟角度,香港孕婦對NIPT的接受度極高。

本地研究發現,超過90%的高風險孕婦願意接受此測試。更值得注意的是,家庭收入是預測孕婦是否選擇NIPT的獨立變量——能夠負擔的家庭更傾向於進行更詳盡的檢測。

這在本地創造了分層的篩查生態:公立系統提供基礎篩查,私營醫療和檢測機構提供更詳盡、更昂貴的選項。

商業推動與倫理監管的落差

正是在這個生態中,一個令人不安的現象浮現:私營檢測產業開始銷售「自閉症產前篩查」。

2021年,香港媒體報導多家聲稱能為孕婦進行「產前自閉症DNA基因篩查」的化驗所和醫療中心。一些業者甚至聲稱能為0歲嬰兒進行自閉症風險預測。

行銷文案強調「及早知道自閉症是否由基因問題引起」,暗示自閉症是可預防、甚至可選擇避免的。

香港婦產科醫生靳嘉仁隨後公開回應,指出這些宣傳存在重大科學和倫理問題:首先,脆性X綜合症(一種可導致自閉症的遺傳病)的產前檢測在科學上只能檢測母親是否患病,無法直接預測胎兒;其次,父親年齡不是此綜合症的危險因素,業者的宣傳不實;最重要的是,如果孕婦根據這些檢測結果決定是否流產,這是危險的做法。

但危險源自何處?不僅來自檢測的科學準確性,更來自背後的倫理假設:即自閉症是可避免的問題,而非需要被認識和包容的差異。

監管框架的不足

香港由「人類生殖科技管理局」(HRTC)制定《生殖科技及胚胎研究實務守則》。最近修訂(2025年11月)取消了配子和胚胎自用儲存期的法定限制,但強化了諮詢和知情同意的要求。

然而,這份指引在自閉症和神經多樣性相關的生殖選擇上,幾乎沒有具體指引。

它提及「植入前基因診斷」(PGD),但主要關注單基因遺傳病(如囊性纖維化、鐮形細胞病),而非自閉症——這種多基因、環境因素複雜相互作用的神經發展差異。

香港還缺乏針對非侵入性產前篩查應用於神經發展狀況的倫理框架。

哪些條件應該被篩查?父母應如何理解篩查結果?遺傳諮詢師如何在不帶著醫療化偏見的前提下進行諮詢?這些問題在香港制度中基本沒有被系統性回答。

結果是:監管真空被商業推動力填滿。

在缺乏公共倫理審查的情況下,檢測機構可以設定自己的行銷邊界。那些接受檢測的家庭,往往既不知道自己在參與什麼,也不知道他們的選擇可能對整個社會帶來什麼樣的長期影響。

複雜的現實:沒有簡單的答案

父母的困境與同情

坦白講,許多父母尋求產前篩查,不是出於對差異的厭惡,而是出於真實的關切。他們想知道孩子將面對什麼挑戰,為可能的醫療和支持需求做準備。

有些父母已經養育一個自閉症孩子,經歷真實的家庭壓力——睡眠不足、工作與照護的衝突、社會支持的缺乏。

他們對是否再生一個自閉症孩子感到猶豫,是人之常情。

我們必須承認,這些父母的困難不是虛構的。

自閉症確實可能伴隨挑戰:焦慮、失眠、感官超載、社交困難、在缺乏無障礙環境的社會中遭受孤立。沒有人應該因為尋求資訊或為孩子的未來擔憂而被譴責。

但這不等於接受「預防一個人的存在」作為解決辦法。

自閉症人士的聲音:我們想活著

關鍵是,大多數自閉症人士報告說他們想活著。

這聽起來像常識,但在醫療敘事中卻經常被忽視。醫生、媒體、倡議組織預測自閉症人士的「生活質量」會很差。

但當研究人員直接問自閉症人士時,他們對生活質量的自我評估往往與外部人士的預測不符。

許多自閉症人士在報告真實困難的同時,也表示他們的生活值得活。他們說的是:生活困難≠生活無價值。

此外,有一個身份的維度被醫療模式系統性地忽視了。

對許多自閉症人士來說,自閉症不僅是一組症狀,而是自我身份的核心。他們的思維方式、溝通方式、對世界的感知,都與自閉症緊密相連。

要「預防自閉症」,在某種意義上,就是要預防這個人。

這就是為什麼一些自閉症倡議者將產前篩查與優生學畫上等號:它說的不是「我們想要一個不同的孩子」,而是「我們想要阻止這種人的存在」。

想像另一個場景:假如有產前測試能預測左撇子傾向,讓父母「選擇出」左撇子孩子,我們會認為這是進步嗎?當然不會——因為我們明白,左撇子只是差異,不是缺陷。

那為什麼神經多樣性就應該被視為需要預防的問題?

醫療倫理的困局

問題的根源更深。它不只在於是否應該進行篩查,還在於「非指令性遺傳諮詢」的理想在現實中如何破裂。

遺傳諮詢的倫理標準要求醫療專業人員進行「非指令性」諮詢——提供資訊,但不推薦特定選擇,尊重患者的價值觀。

但在實踐中,許多研究發現,醫生無法完全擺脫隱含偏見。當醫生談論「生活質量」時,他們帶著對障礙人士的文化預設——這些預設往往比障礙人士對自己生活質量的評估要悲觀得多。

更根本的問題是:什麼叫「知情」?

一個孕婦接到檢測報告說「高風險自閉症」,她真的「知道」這意味著什麼嗎?她知道自閉症的廣闊光譜、許多自閉症人士過著充實的生活嗎?她知道孩子的生活質量,很大程度取決於社會對自閉症的接納程度,而不僅僅是神經學本身嗎?

在香港,「知情」變得更加成問題。因為公眾、家庭,甚至醫學專業人士本身,對自閉症的理解仍然籠罩在悲劇框架之下。

香港為什麼不同——以及為什麼正在改變

延遲的覺醒

香港的自閉症景觀長期由家長組織和專業機構(協康會、社聯、扶康會等)主導。

這些組織做著寶貴的支援工作,但框架往往仍是醫療和矯正導向的:「我們如何幫助自閉症人士更像正常人」,而非「我們如何建立一個尊重自閉症人士差異的社會」。

自閉症人士在香港發起的獨立倡議,來得很遲。直到最近,才有像「自閉之聲」這樣完全由自閉症人士領導的組織在香港發聲,提出神經多樣性框架。

相比全球自閉症運動已有三十年歷史,香港的倡議才剛開始。

這個延遲有深層原因。香港的社會結構強調適應、合群、「像大家一樣」。自閉症在香港文化中往往被視為需要「糾正」的偏差,而非需要被尊重的差異。

此外,香港對障礙的污名化、對特殊需求的社會支持系統的匱乏,使得養育自閉症孩子對許多香港家庭是重大困難。

在這樣的脈絡下,說「接納自閉症」聽起來像要求不切實際的理想主義。

但正因為現實有多沉重,改變敘事才有多迫切。

在香港,自閉症仍然被醫療化、被污名化、被視為家庭的「秘密負擔」。

直到最近,自閉症人士才開始有機會說出自己的故事。許多香港自閉症成人開始在網路上發聲,分享經驗。

有人說,他們花了二十年才明白——問題不在於他們「不夠正常」,而在於社會「不夠接納」。

知識傳播的可能性

好消息是,知識在傳播。越來越多的香港自閉症人士(特別是成人)在網路上發聲。越來越多的家長接觸到神經多樣性框架,開始問「為什麼我們必須改變孩子,而不是改變社會」。

一些香港的教育工作者和心理健康專業人士也開始質疑行為矯正方法的倫理基礎。

在醫療層面,香港的一些臨床遺傳學家和倫理學者正開始發聲,要求進行更深入的公眾對話——關於何時、如何、為什麼使用基因篩查。他們認識到,技術不等於必然,掌握技術不等於掌握進行它的權利。

重新定義問題:我們應該如何對話

不是簡單的「反對」

澄清一點很重要:神經多樣性倡議者和自閉症人士並不主張簡單地「反對」所有產前篩查。反對的是:

無限制的商業化。檢測機構不應在缺乏倫理監管的情況下推銷「自閉症風險預測」。

誤導性資訊。宣傳應準確、透明,應告訴父母自閉症的真相,而不是優生學的神話。

制度性的強制。在一個妖魔化自閉症、拒絕提供無障礙環境、拒絕尊重自閉症人士聲音的社會中,「個人選擇」更多是幻想,而非現實。

對共病狀況的混淆。應該可以篩查某些可治療的遺傳病(如囊性纖維化),但這與篩查自閉症本身——一種神經發展差異——截然不同。

香港需要什麼樣的社會對話

香港需要的是一場更誠實的社會對話。它應該包括:

自閉症人士本身的聲音——不是作為被研究的對象,而是作為知識的專家、設計解決方案的參與者。這正是全球殘障權利運動的核心原則:「沒有我們的參與,就沒有關於我們的決定。」

重新定義問題。社會應該問的不是「我們如何預防自閉症」,而是「我們如何建立一個自閉症人士能夠蓬勃發展的社會」。無障礙的工作場所、尊重多樣溝通方式的教室、對神經差異的社會接納——這些改變的必要性,難道真的比強制優生篩查更低?

重新定義生活質量。關於「生活質量」的評估,應該由自閉症人士自己定義。對什麼構成美好生活的評估,不應該由外部人士(特別是對自閉症持醫療化、悲觀態度的人)強加。

結語:改變方向仍有機會

Meg Evans在2011年撤下原版的「自閉症滅絕時鐘」時,並未聲稱危機已過。她只是說,由於倡議者的工作、文化的轉變、科學複雜性的認識提升,最壞的情況變得不太可能。

但「不太可能」不等於「不可能」。即使避免了大規模選擇性流產,我們仍然面臨其他形式的倫理侵蝕。

在香港,我們仍處於Meg Evans開始倡議時的那個時刻。我們的倫理框架還不夠成熟,社會對話還在幼兒期,商業力量還在制度監管之外擴張。

但正因為如此,我們有改變方向的機會。

我們不必重複西方已經經歷過的所有錯誤。我們可以直接建立一個不同的模式:一個尊重神經多樣性、認真傾聽自閉症人士聲音、對生殖選擇進行倫理監管的社會。

這需要幾件事同時發生:

首先,賦權自閉症人士。 所有關於自閉症的政策決定,應該包括自閉症人士的實質參與。不是諮詢,是共同決策。

其次,強化倫理監管。 HRTC應針對神經發展相關的產前篩查制定明確指引,禁止誤導性的商業宣傳,要求所有涉及自閉症篩查的醫療機構進行適當的倫理審查。

第三,改變敘事。 教育、媒體、醫療專業人士,都應開始學習新的語言——說「自閉症人士」而非「自閉症患者」,說「神經差異」而非「障礙」,說「社會接納」而非「治癒」。

最後,建立無障礙。 當香港真正為自閉症人士提供無障礙的工作、教育、社交環境時,許多關於「生活質量」的可怕預測就會變成虛假的。

回到那位問「你有沒有後悔生了我」的女孩。她應該長大在一個回答「不,我很高興有你」的社會中。

不是因為自閉症「沒那麼壞」,而是因為那個社會早已決定:它需要所有種類的思想,它尊重所有種類的人,它相信人的多樣性是力量而非負擔。

這不是烏托邦。這只是成為一個更成熟、更誠實、更有道德的社會的開始。

文:YK楊軍

延伸閱讀(按興趣選讀)

Meg Evans:〈The Autistic Genocide Clock〉(收錄於Steven K. Kapp編《Autistic Community and the Neurodiversity Movement: Stories from the Frontline》,2020;開放獲取)

香港人類生殖科技管理局:《生殖科技及胚胎研究實務守則》(最新修訂版,2025年11月)

Erik Parens(編):《Shaping Our Selves: On Technology, Flourishing, and a Habit of Thinking》(Oxford University Press,2015)——關於科技、人性與選擇的倫理思考

自閉之聲:香港首個由自閉症人士領導的倡議組織,持續進行本地神經多樣性倡議運動

如果這篇文章對你有幫助

歡迎拍手支持(讚賞) 或 請我喝杯咖啡: ko-fi.com/yeungkwanb...

香港讀者 PayMe:payme.hsbc/yeungkwan

讓我能持續進行神經多樣性研究科普,謝謝🙏

請追蹤 Threads:www.threads.com/@yeu...