328|“从圆圈开始、从圆圈结束”

2018年,由不同身体能力伙伴组成的共生不错舞团在广州成立,此后,舞团通过工作坊、小剧场、舞会、舞酱等不同形式,邀请感兴趣的参与者平等共舞。本文源自舞蹈学研究者阿超对舞团团长释文一次访谈。阿超和释文算是“网友”,还未曾在线下谋面。这场两人线上对话持续了近两个半小时,不仅是一场基于研究的交流,更像是一段关于生命、身体与存在意义的探寻。 在2023年中英无障碍艺术论坛上,释文围绕“什么是障碍?”这一问题的分享和具身体验,为本次对话打开了一个重要的窗口。残障研究学者塔尼娅·蒂奇科斯基(Tanya Titchkosky)在《可及性之问:残障、空间、意义》(The Question of Access: Disability, Space, Meaning)一书中指出,障碍并非某种静态的现实,而是在相遇、讲述与聆听中持续被建构的意义(Titchkosky, 2011)。也正是在这样的理解下,释文以细腻的洞察与真挚的分享,带阿超进入了身体、舞蹈和生活实践中的多重经验,并持续反思着“残障”与“自我价值”的多义性。

访谈的初始阶段,学术距离与个人情感交错其中。阿超始终在思考,如何在研究者与参与者之间建立起真正意义上的互信和共鸣。过程中,阿超被释文姐的生命故事所深深吸引,并意识到理解和共鸣不在于是否有着相同的经历,而在于真诚聆听、回应、以一颗真诚的心去触碰另一颗心。随着释文姐故事的层层展开,“彼此看见、相互见证”的力量正在悄然生发——在倾听和互动中,她自我成长的步伐、内在的节奏与坚韧,不断在彼此的交流中激发出新的理解与共情。当阿超再次回顾、整理访谈文稿时,释文的故事唤起了彼此间对“见自己、见他人、见众生”的深刻理解。在这样开放而真诚的对话中,个体生命力的独特性得以彰显,残障经验所蕴含的复杂性与创造力被不断感知与体认。

相关阅读:

作者 / 释文、阿超

校对 / 阿超

编录 / 子皓

“我终于敢看别人的眼睛”

阿超:能否先介绍一下自己?以及如何进入到舞蹈学习和实践当中?

释文:我2001年确诊类风湿,从发病到瘫痪大概是一年半的时间,发展比较迅速。我刚开始没想到瘫痪会持续这么多年,当时想着可能只是暂时性的不能行动而已。之后我从一天一天的数着,到一年一年的数着,那段时间整个心情很低落,也越来越阴沉。身边的人跟我讲:你以后怎么办?要是瘫痪了,以后都走不了怎么办?还有瘫痪之后没有人要我等等之类的话。

瘫痪那年我才16岁。好像在我们从小的观念当中,比如瘫痪,这是一个比较悲惨的事情。有人让我爸给我弄一个残疾证,我坚决不要,好像办了这个残疾证,我就像是被宣判了“死刑”一样,像在说我的整个人生都无望了。当时我感觉自己真的好惨,这个世界怎么这么不公平,老天爷怎么要这样对待我。有很多这样的比较消极和忧郁的情绪。

2004年时,我去了另一家医院。医生说,我已经是类风湿晚期,因为我有很多关节都已经严重变形,即便手术也无法恢复成一个“平常人”的身体。当医生这样讲的时候,我就感觉,自己都这样子了,好像活着没什么用。加上抑郁越来越严重,在2006年暑假吧,我有了一个自杀的行为。当痛感传来时,我想“我不能这样,我还这么年轻,还有很多事情没做过,不能就这样死掉。”

然后,就开始一个自救的过程。向外界寻求治疗是一种出路。家人给我买了一些治疗类风湿和心理学相关的书,我也找到了医院,经历了从治疗到手术的过程。手术是能让我重新站起来的一个手段,刚好有一个机会,但整个过程又很曲折。术后我右边的膝盖感染,又对我的精神造成比较大的打击。

我在2002年左右瘫痪,2013年进行手术,到2014年出现感染,接着又持续治疗了好几年。我经历了多次手术,到了2016年,医生让我再准备十万元,这对我的身心而言真的是一个非常煎熬的过程。当时,由于整个治疗的过程花费了很多钱,我想要出去找一份工作。那时候我还拿着一个四角助行器来支撑自己,它比较稳固还可以防止摔倒。

正好那段时间,一位朋友介绍我认识了恭明中心的一位同事。他给我发了2016年底的“合意融合艺术节”的相关信息,活动内容包括应用戏剧、共生舞、即兴音乐等。推文中提到,只要想参加,不需要有经验,只需要有一颗开放的心,想尝试都欢迎报名参加。

我纠结了几天之后,还是决定报名。活动刚开始的阶段,我会把助行器放在一边,自己慢慢走动。工作坊的伙伴们也帮助和保护我,当时就甩掉了助行器。这是一个为期三天的工作坊,第四天上午还有一场演出,我还做了一个主角。演出当天,忘记了是经过了一番怎样的挣扎后,我最终还是带着助行器上台去表演。结束后,我感到非常开心,尽管带着助行器,我仍完成了这一挑战,对我来说是一次巨大的突破,整个人都感觉是一个挺好的状态。邀请我来恭明中心实习的同事,当时也是艺术项目的工作人员,他说:“我很期待你来参加共生舞。”我当时很疑惑:跳舞不是需要手脚都用上吗?我现在脚走成这个样子,手还要拿着助行器。等于我双手双脚都用不上,我怎么跳舞呢?我说:“我这样子可以跳舞吗?”他说“可以的,很期待你的参加。”

2017年,恭明中心推出了一个“导师培养计划”。当时,能够教授共生舞或类似形式舞蹈的老师只有丸仔。组织者也希望培养更多在融合领域有特长的导师,比如应用戏剧、共生舞、即兴音乐等都开始了招生。那一次我参加的是应用戏剧,因为我首先就把舞蹈最先排除,我觉得我跳不了舞。第二个排除的是音乐,我的手也弹不了乐器之类的。可能真的是一种缘分,由于当时报名应用戏剧的人数不足,就无法开班。那时候还有一位同事,是一个残障伙伴,她邀请我来做导师。

我纠结了半个月,因为我的家人并不想让我过来参加。毕竟,我在家里过着“饭来张口”的生活,什么都不需要我做。我妈妈担心我在外面无法独立生活,所以不愿意让我去广州。我当时和家人进行了很多沟通,最终还是决定报名。然而,由于应用戏剧人数不足,我也不想浪费报名费就回家。

在进一步沟通后,我和那位残障同事进行了交流,她是一位单手单脚的舞者,她说:“我都能跳得了舞,你也一样可以的”。她给了我很多鼓励,最终我报名了共生舞课程,就这样和共生舞结缘。让我觉得更加神奇的是,那个折腾了三年都没好的伤口,在参加共生舞后竟然“不治而愈”,虽然丸仔和我的主刀医生也不知道这究竟是怎么发生的。

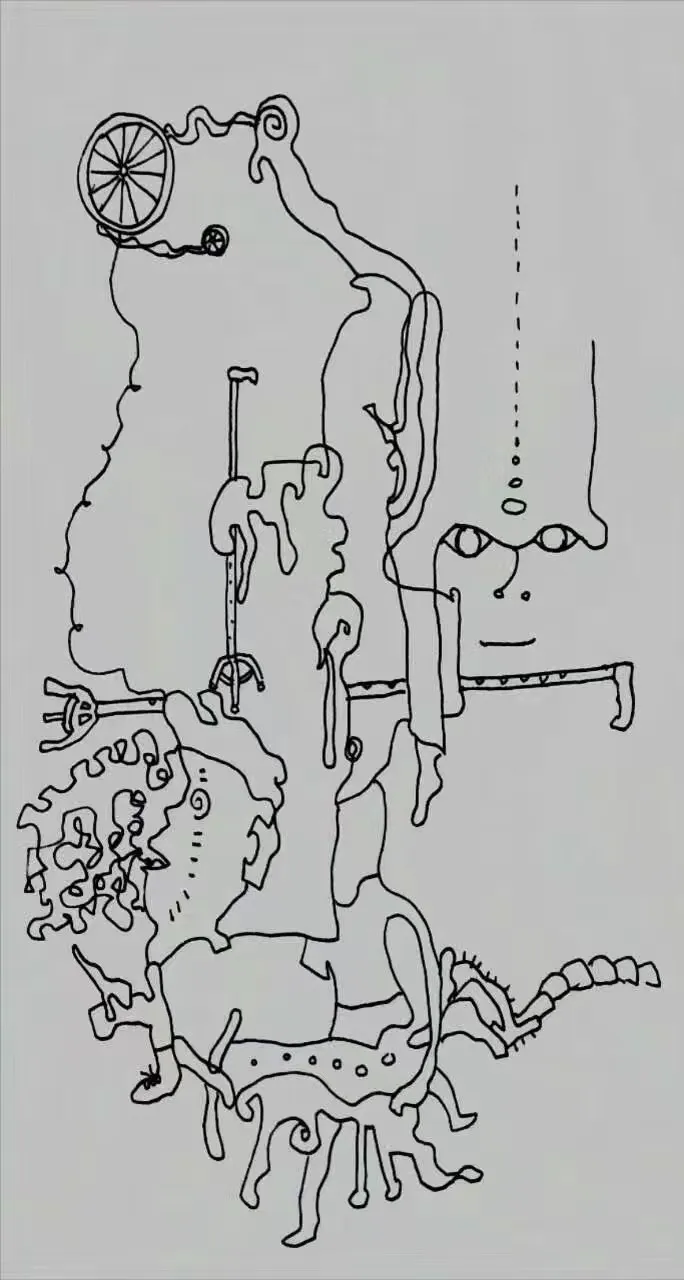

共生舞从圆圈开始,也在圆圈中结束。第一天时,大家围成一个圆圈坐着,从一个相互了解的圆圈舞开始。我们先邀请对方,比如我邀请你并和你交换位置,坐到你的位置上,然后你再邀请下一位伙伴,和他交换位置,就这样轮流进行着。我坐在那里感到非常紧张,心里想着“千万不要有人来找我”,但还是有人邀请了我。当我被邀请时,就感觉很尴尬,因为我走起来是很慢很慢的步伐,从我的位置走到另一个人的位置需要一个过程。刚开始我们只是交换位置,后来就是从圆圈出来后在中间做一个动作,然后大家依次做动作,有一些循序渐进的引导。在做完这个练习后,我们还进行了双人舞等练习。这是一个为期7天、共计30小时的工作坊,前6天我们进行了舞蹈练习和排练,第七天则在一个大型广场上进行演出。印象很深刻第一天4个小时的舞蹈结束后,我发了一个朋友圈,写道:“这个课我没有白来”。

第一天就给我很大的感受,我觉得还挺好玩的。我记得那天发生在结束之前我们还有一个叫“自由舞”的练习,像一个舞会的形式。大家学了一天的内容之后,在没有任何人的带领下自由地跳舞,在那个过程中,有其他伙伴来邀请我参与。当时还有一把可以转动的办公椅,我坐上去后有一个伙伴在后面推着我,推得很快。我闭上眼睛,任由她推着。我双臂张开,那一刻我觉得自己在飞很自由,非常开心。这次经历给我带来了很大的感受——在这里,我是被接纳的。不管我做什么都不会错,不会有人嘲笑我好不好看,是不是僵硬,或者手是否变形。这个感受与平时非常不同。

到第七天的早上,我们要进行两个小时的演出,对我来说是一个很大的挑战。演出前,我还在说:“我好害怕,怎么办?”很多伙伴鼓励我说“没关系,一定可以的”,于是我就上台表演了。演出完成后,我非常开心,因为我真正完成了这两个小时的表演。那种感觉难以形容,不仅仅是开心,不仅是一次与自己、与伙伴“见自己、见他人、见众生”的经历;它其实是对我自己的一种很大的认可——原来我是可以做到的。之后,我们进入了导师培养计划。隔了一天,我们又在同一个环境里,与丸仔和所有学员一起住了7天,在那里,我们一起吃住、参加工作坊。有一天晚上,一个伙伴拿出了体验工作坊演出的视频。我们在观看时,我看到自己出场的那一刻感觉冲击力很大:这个人怎么走得那么慢。

阿超:为什么这会对你自己的冲击很大?

释文:是因为真的看到我和别人很不一样。平常我只知道自己走得很慢,不知道自己在视频中是这么一个“鬼样”。我之前和丸仔比喻自己在那个时候像一个“僵尸”,走路和机器人一样,手很机械地摆动,脚一步一步地像踩蚂蚁一样慢慢移动。能看到大家都已经去舞台另一边了,我还在这边慢慢踱着步,整个身体很颠簸,摆动地摇摇晃晃,和其他人很不一样。这是对我冲击很大的一个部分。那天,我同事就和我说:“你不喜欢你的身体”,我回答:“对“。生病之后,这是我第一次看到,我不喜欢自己的身体。之后很长时间我都不敢看自己跳舞的视频,它不仅让我感到非常冲击,还让我在之后的一段时间里比较消沉。

阿超:包括当时在第一天走圆圈的时候,你说当有人邀请你走到他的位置时觉得很“尴尬”,这种不舒服的来源是什么?

释文:其实我现在的感受已经很模糊了,只记得我是在很尴尬的情况下走到了下一个人的位置。其他人没什么反应,因为那时候我都是在关注我自己,我看不到其他人,只是沉浸在自己的状态里面。当时我真的很害怕,又很紧张,是因为从我的位置走到下一个人的位置,虽然是很短的一段路,而我都需要走上一段时间。至于其他人具体如何反应,我真的不记得。

我觉得这种尴尬感,是来自我自己的身体。因为我看到其他人,比如说一下子就从一个地方两三步就走或者跑到另一个位置,但我自己还在这边很慢的走,我也走不快,我只能很慢的行进。当时我的感觉就是整个空间都很安静,没有音乐,没有其他人讲话,连我自己的心跳声我都能听得到,是很紧张的一种状态,所以更多的还是关注到我自己的身体状态。我现在回想,比较有印象的感受就是紧张和尴尬。

阿超:刚才听你分享当时的感受时,我注意到你在舞蹈过程中会留意到身边其他人的表现,比如他们能够做得很快、很流畅,而你可能会觉得自己跟不上。我很好奇,在为期7天的工作坊到最后完成两个小时演出的过程中,这种尴尬或不适的感觉有没有逐渐缓解?在这个过程中,你是如何慢慢允许自己放慢脚步,并逐步接纳属于自己的节奏和步幅的?

释文:是有慢慢消除一些紧张,还有一个很重要的点,就是慢慢在专注的状态下,我会更加专注在动作上而不会有那么多的情绪。刚开始在第一天的时候,每个人有一个自我介绍环节,比如自己的名字、从哪里来以及为什么来到这里。讲到这些的时候轮了一圈才到我,而我一直都处在很紧张的状态中不停想着:我要讲什么。在这个很紧张的等待的过程,我的情绪会特别容易受到影响。在我被其他人邀请的时候也是一样,相当于整个空间中就只有我一个人在舞动,而在等待又很久却还没有轮到我的时候,这种情绪和紧张感都变得更加明显。我想如果一开始就有人来邀请我进行互动,可能我的状态又会不一样。

课堂中,我们会有双人舞和多人舞的练习,其中传递了一些理念和分享,就是:每个人做自己能做到的,能做到什么程度就做到什么程度,把自己解读到的和理解的部分做出来就可以了。还有一个分享是,心的安静,才能看到彼此。共生舞中有很多这样的环节,还有与他人共舞的理念。它不断地让我意识到,原来当我心安静下来的时候,我可以专注于自己的动作,以及和他人进行的互动。如果是两个人一起跳舞,我需要专注于我的舞伴,比如他/她做了什么,一停一动,什么时候停下,我的注意力既要放在舞伴身上,同时也需要关注到我自己。这样,我就不会只停留在情绪里面,跳舞时也不会有太多情绪流露,可以在安静的状态下进行分享。

我们会在一天的练习结束后,分享当天的感受和想法,有疑问可以提出来。到了我发言的时候,我又觉得不好意思,不太敢讲。这个时候,那种尴尬和紧张感又会不由自主地出现。但是,这些环节让我不断地看到自己的身体和观念,每一天的感受都很不一样。这些体验也让我在一些残障意识方面有所转变,比如我们现在的障碍很大程度上是由目前的环境还没那么无障碍所造成的,以及我们如何去看待我们自己的身体。

还有一个让我印象很深刻的点是,当时我相当于是从初阶到了一个导师的培养(研修营),大概半个月都沉浸在那样一种氛围中。在那里,没有人会笑话我,不管我做什么都是被接纳的。不管做任何内容,我都按照自己的能做到的去做就好了。我不需要去做一个“一字马”,或者把身体举到什么样的高度,因为所有动作的大小、高低、快慢都是由我自己的节奏和自己的状态去呈现的。我会在这个过程中被引导着去感受:原来我可以这样做,我不需要跟别人一样。慢慢的,我会有这样一种观念上的打破和认知上的拓展。

回想起我刚瘫痪的时候,我那时候接触到的无论是信息也好,还是我身边人给我的感觉,都会让我感觉自己“残了就是废了”,我的整个人都没有用了。当时我有很多类似的认知和观念上的束缚。然而,在那几天的研修营中,其他人给我的反馈都是:“我每天看到释文是什么样子的”,然后我自己又会有很多的体会。这一天跳完舞之后我就会和大家一起分享我有怎样的感受和收获。

此外,还有一个有趣的事情是,有一天晚上,我在跟其他人在玩着玩着,我们就突然开始对视起来了,然后好多人来找我对视,我们还比赛看谁能够保持不眨眼睛的时间更久。以前我不太敢看人家的眼睛,当时我就分享道:“今天很好的一个收获是,我终于敢看别人的眼睛”。在这个过程中,我其实也没有那么多的紧张。我发现自己也是可以做到,并且和大家有很多互动。这是一个不断打破的过程,好像我内心以及认知上很多很坚硬、很顽固的“冰块”“冰山”,在一点点被敲碎、被消融在那个场域里面。这种感觉很神奇。

“有用没用”

阿超:你觉得自己是从什么时候开始慢慢认识到自己身体的价值,或者说是从什么时候开始重新认识并接纳自己的身体?

释文:工作坊结束了之后,我们就又回到了各自的生活中了。我忘记了自己是具体从什么时候开始慢慢接纳自己的身体的。我经常跟别人分享,我说:只要我看到我的身体,一次、两次甚至多次的看到,起码在大众以及在公共场合表演时,我不会对自己的身体再有太多的对抗,或者是抵触我这样的身体。在演出过程中,我也不会太在意我的身体,而是更在意我的状态是怎么样的。我不记得具体是怎样一个事情或者从什么时候开始接纳的。但肯定是从共生舞开始,从那一次很直观地看到视频中的自己。平常我只看到自己的手是关节已经变形,又握不了拳,手蜷缩在一起也拿不了东西,即使拿了东西也伸不进我的嘴巴。我之前看到的只是自己的局部,但那一次在视频里面我看到自己很多关节都已经僵硬、僵直在那里,无法弯曲;看到自己整个人以及和其他那么多人之间的一个对比。

还有一次让我印象很深,是我们2019年底做了一个作品《呜[u]》。有一个伙伴通过描述我的身体让另一个视障伙伴更好的了解。我们选择自己的一个身体部位来表达,比如说是欣赏或不接纳的态度等。我选择的身体部位是我的双脚,因为它们对我而言,既不能蹲,又不能爬高,不能跳,也不能走得很快。我甚至无法参加像祭祖、祭拜这样的活动,因为类似跪下去的动作我都做不了。但其实我内心还是渴望自己能走得快一点,可以跑、可以跳、蹲下去或跪下去。

另外一个伙伴可能想借助手电筒来用代替人们观看的视角,想要借此来表达被凝视后的不舒服的感觉。她就用手电筒来照着我的双脚,并描述我的双脚有一些纹路,皮肤有些黑黑的像斑一样等等。在伙伴描述的过程中,我感受到了一种不适感——原来我的双脚在别人眼里是这个样子。这次的经历和感受也对我的情绪产生一个很大的影响。但那次之后,在2020年之后,我就很少再有对自己身体有不接纳或者其他负面情绪的情况。

阿超:从你最初参与工作坊时并没有选择舞蹈,到后来又决定投身于舞蹈的学习和实践,这个过程中,你有没有过想通过努力表现来证明自己的想法?在这个过程中,你是如何面对和理解自己曾经提到过的那种“残了就是废了”的内在否定感的?

释文:其实其他人没有直接跟我说过“你没有用”之类的话。对我来说,比较大的影响是来自于我内在的感受。我有几个比我小的弟弟妹妹,从小是我带着他们长大。大概从我三、四年级的时候就开始帮助家里分担农活,所以从小我都是那个可以帮家里分担很多事务的人。但在我瘫痪之后,我完全无法做任何事情。不提其他一些日常琐事,仅仅一个普通的起床动作,我都需要我妈妈扶着我起来。你能想象一个十五、六岁的女生,从什么都能做还能帮家里分担家务,突然之间变成了一个婴儿,什么事情都需要别人来帮忙。这个打击,是说我从一个好好的人,然后变成了一个废人,完全的什么都不能做的那种状态。这是让我陷入到负面情绪和消极的点,并不是其他人跟我讲了什么,而是我自己对自己的否定。我自己对自己的一种“我觉得我很惨”“这个世界怎么如此不公平”,这种自怜的状态很让我抓狂。

从小我其实并没有接触过很多残障人士,比如听障、视障者或使用轮椅的人。我接触到的大多是一些看起来比较普通,能走、能跑、能跳,只是有些不同的人。其他具有不同能力或更特殊残障的人,我基本上没有见过。小学时,我看到我们班上有一个男生,他走路有点跛,还有一个有些眼疾的女生会由于他们自身的差异而被他人嘲笑或捉弄。在这种环境和氛围中,身边的同学时常发表一些不友善的言论。当我看到一个所谓的“不一样的”身体或者人,会因为他们存在某些的差异而被嘲笑,被其他人整蛊或捉弄时,我内心会不禁联想到自己,就感觉自己也成为了那样一个所谓“小众”“很惨”的群体中的一员。

阿超:听到你的分享,我能够体会到,从曾经作为家庭的照顾者,到后来变成需要被照顾的人,这种角色的转变可能带来了很大的心理落差。不知道在日常生活中,无论是做事情还是思考问题的时候,这样的感受是否还会时不时地浮现?你会怎样面对或者调适这种心理上的变化?

释文:是会有的。前几天,我在看采访问题时我还没想那么多。但有一天我带着9个多月大的外甥女在床上玩,床上有一个蚊帐,左右和床尾这三边是开着的,有三条拉链。我妈和妹妹把右手边的拉链拉上并缝好了,其他两边是为了防止她掉下去。她之前已经掉下去很多次了,但那天她又掉了下去。本来缝好的地方因为她的重量越来越向下陷,导致她越陷越低。当时我感到非常紧张和恐惧,就赶紧叫她的哥哥来帮忙抱起她,但因为一些事情他没有及时的过来,结果外甥女就掉到地上了。我当时很恐惧并且很大声叫了我妈妈。我妈被我喊得很烦,孩子也哭了。如果当时我情绪稍微稳定一些,给我妈打个电话让她上来抱起孩子,可能就不会有这么多问题。但那天我突然又感受到了“没用”的感觉,本来很小的一件事却让我哭了三个小时。这件事让我意识到,从小以来,我还是会被“有用没用”这样的一种认知所影响着。虽然我工作了很多年,自己也在推动无障碍的理念,但这些“冰山”真的不是一下子就能被撬动,并且把它们全部溶解掉的。所谓的“自我和解”,其实是一辈子都在做的事情,让我又重新来看待“没用”这件事。

我记得去年9月11号,我们几个人在广州白云湖公园游玩的时候,我还在跟其他伙伴分享一个我那段时间在思考的问题:我能不能心安理得的去接受“即使什么都不做,我也可以接纳自己”的这个状态?比如我现在在中山,家里有一个店铺,尽管目前生意惨淡也没什么生意,但是我还是在照顾着店铺和我的外甥女。前段时间,我爸爸遇到了一次交通事故,我陪他一起处理。但在老家,我因为不太敢用煤气炉(在广州时用电磁炉做饭)。我爸会跟我说,他出去干活,不用我煮饭,等他回来。很多时候他早上做好饭,我们吃完后,晚上他回来再做。有时候我也会觉得自己应该煮饭,心里觉得不太舒服,好像在等饭吃的感觉让我不自在。我在想,如果我什么都不做,我能不能真的很自在、舒服地享受这种状态。2020年因为疫情,我在家里待了半年,5月份之后才去到广州。那段时间,我不是不工作,而是无法工作。和现在不一样,至少现在我不会什么都不做,也不是在家里懒散地躺着。但我仍然不知道,自己能否心安理得地接受什么都不做的状态。这只是一个想法,还没有付诸行动。我想尝试一次,就是真的什么都不做,完全依靠别人生活,但我还不知道自己能不能做到。

“但回到生活中还是很不一样”

阿超:刚才听你分享,似乎更多是在生活情境中,比如你提到在帮助他人时,偶尔会感受到力不从心,有些事情可能自己无法完成。我想问问,在舞蹈的过程中,你会不会也遇到过类似的感受?这样的体验对你来说意味着什么?

释文:在舞蹈中,我不会有“无用”的感觉,因为我还是在不断探索的过程中。比如有一次,丸仔说:“我们来做一个一字马”,他伸出一根手指,说:“这是我的一字马”。在共生舞中,有很多这样的引导在讲,其实我不需要去挑战自己的身体,而是可以尝试做一些自己想要尝试的舞动。比如在2019年1月的作品《城》的演出中,我从一个伙伴的双腿下滑到地上,伙伴扶着椅子,我再用自己的方式从地上回到椅子。这是一种我想要的探索。就像我在论坛上分享的那样,我站立时只有上半身能够动,而且动作幅度不大、比较受限,坐着也有局限。我就特别喜欢在地面上舞动,感觉自己像一条鱼,自由自在地探索。我会想让双脚如何爬到墙上,双肩如何支撑着地面,慢慢让双脚往墙上爬等等这些尝试让我感到自由。我们不是教一个动作让大家来学,如果让我回到学校去做广播体操,可能体会又会不一样。在共生舞的氛围里面,每个人都是可以发展自己的舞姿,做自己能做的就好了,不需要去跟别人一样。舞蹈课从开始就是这样引导的,所以不会有“我没用,我想做又做不到”的想法。

但回到生活中还是很不一样,因为生活里真的有很多障碍存在。比如说我要从床底拿一个东西,但我跪不下去又够不到,我需要拿我的拐杖去勾。或者我需要去高一点的地方拿东西,但我爬不上去,首先我就会找其他人帮忙,其次可以用我的拐杖,如果能够的话就够,不能够的话再想别的办法。丸仔常说“生活即舞蹈”,我也在理解这句话的含义。在生活中,我也在做练习。比如我现在拿着手机,放在距离我嘴巴大概自己一个手掌,10公分左右距离,我能感知到我现在拿着手机并且正在干什么,我是专注的跟你在聊天,专注在我要讲的内容上。我理解的“生活即舞蹈”就是专注下来,专注于我的动作,专注于我要做的事情和状态。比如我走路的时候,我会感受我自己慢慢的步幅和节奏。有时如果不专注或者没有这个意识在的话,也会很容易着急,想要走快一点或者在吃饭时无意识地变快。

我经常说“跳舞容易,但生活很难”。生活上的第一个难点是,我不愿意和其他人接触或沟通,我们直接来跳舞就好,这是很不一样的,跳舞是用比较直接的身体上的触碰。比如现在我和我的外甥女在互动,虽然我并不能抱起她,但我的双手拉着她的双手说“123”,久了之后,她自己就会用力,然后我一下就把她拎起来。从和她的互动中,我会体验舞蹈中的方式是如何去运用到生活当中,这是很有趣的。回到和其他人的沟通,每个人的角度都不一样。但是在舞蹈中,不管怎么做,我都可以做我自己,我也可以和其他人有一个身体的接触。我可以高一点、低一点或者慢一点,我可以自己来做选择的。和他人的语言沟通可能会有很多卡点,但在跳舞过程中,身体语言的沟通是相对会舒服很多。

阿超:你觉得这种舒服是在舞蹈里面没有那么多的限制,是共生舞或者融合艺术带来的这样比较自由的选择和空间。

释文:像一些专业舞蹈的内容我根本无法做到,比如拉丁舞,我肯定做不到。再比如像我刚刚讲的广播体操或者芭蕾舞的动作甚至是下蹲动作,我都是无法完成的。共生舞中一个比较重要的部分是,每个参与者都专注于发展自己的舞姿、做自己能做到的就好。因为每个人来参加共生舞之后,其实是有自我意识的,比如我的手只能举到一定的高度,老师也并不会硬性要求把我的手抬到和你一样的高度。比如之前我跟丸仔一起做的练习,他把我抱起来旋转之后再从他的后背滑下来,这些都是我自己想要探索我才去选择尝试的,不是他把我抱起来,然后我就一定要去做这个动作。一切的出发点是我。我会跟他说:我想要“飞”,我想要学一下这个。我向他提出自己想要探索的想法,我们就会看如何去完成这个事情,过程是有商有量有沟通。两个人之间的配合,都是在他在感知着我的身体,我也在感知着他的,比如我的哪一个部位是要用力,丸仔也会告诉我哪个地方用力会比较好一点。我刚开始其实很容易紧张,担心万一会摔下来或者怎样,因为我不能很好地稳定自己。并且我的双脚如果没有太多力气的话,我摔下来就很糟糕,所以会很恐惧,也怕死。有时候他把我扛起来,我还是会吓得大声叫。

阿超:你刚才提到,刚开始时其实害怕,但你还是愿意去尝试。当时你是如何面对这种恐惧的?你觉得自己是在努力克服它,还是在和它慢慢相处?

释文:也不是克服,而是我想要尝试、探索一下。现在我做很多事情,并不站在一个克服的角度上来看待,而是想看看这样是否可行,以及我可以如何去做。就“克服”而言,感觉这不是我的一个想法。我想要做一些事情的出发点并不是要克服某个心理障碍,这一点尽管我还没有理得很清楚,但更多的是处于一种探索未知的状态,保持一种好奇心。并不是我一定要做成什么样子,或者我一定要做到某些事,不是带有一个“我一定要达到怎样的一个目标或者目的”才去做某些事,而只是我自己想要探索,能做到我就做,做不到那就做不了。我想要看看自己的身体还有哪些可能性。我接触共生舞已有6年多了,其实我也看到了自己在动作上的一些惯性。所以,我想做更多身体和动作上的开发,去探索不同的动作与身体的可能性。

我想跟你分享另一个点,是关于我的外甥。他现在7岁多,快8岁了。他晚上不敢自己去上厕所。刚开始我们会对他说:“你是男子汉,要勇敢一点,克服恐惧”。我们告诉他,大家都在同一层楼,没有什么可怕的。有一天,他说他想上厕所,我就陪同他一起。虽然距离厕所不远,但因为我走得慢,距离就显得有些远。我问他:“你怕什么?里面没有什么东西呀?”我本来想继续用很惯性的打鸡血的方式,鼓励他勇敢一点,克服恐惧。但那天我突然冒出一个念头,我对他说“害怕是一种感觉,对不对?”说完这句话后,我们俩都安静了。从那之后,他这段时间都敢自己去上厕所了。我觉得这次经历真的不一样,但又很难形容。这像我在论坛上分享的一样,“鸡蛋从外面打破,它是营养、是食物,但从内在打破,它是生命力”。我只能举这个例子,我看到他的害怕、他看到自己的害怕,也许他就能有不同的感受。比如说我看到我不喜欢我的身体,但也许慢慢地,我会开始接纳它。如果别人一直跟我说“要接纳自己”,我可能反而有“你来接纳一下试试!”的对抗、排斥。“打鸡血”和内在的一种接纳又是不一样的。我之前看到一句话“谦卑不是骄傲的反面;而是当你看到骄傲,谦卑就出现了”。很多时候当我和别人谈论这个问题时,经常需要费些力气去思考我要如何把它叙述、表达出来。

有一句话讲到,“尽管我们知道了很多道理,但都过不好这一生”,这些所谓的“道理”其实都是别人灌输给我们的。比如,在这之前很早的时候我就看到了这样一句话:“我们终其一生都在摆脱别人的期待,成为自己”。这句话其实是一个道理,但是在我实践的过程中,如果是我自己有体会有感悟,我真的觉得它是一个真理。道理是我给你灌输一些认知,比如:“你要好好学习,长大要做一个有用的人”。但如果是我自己知道,通过学习获得一些东西,我想要寻求内驱力的学习。这是我想要有选择的去过我想要过的生活。这两种感觉是不一样的。

阿超:一个是被灌输的,另一个是自己体验过后感知到的。

释文:对,是我自己有所感悟、有所体会,它是不一样的。比如我们在推文中说的那些内容感觉可能有些空泛,文字和语言其实比较苍白,有时候发的一些推文大家都想象不到,就比如:“可以打破认知、打破规则、打破标准”类似的表达。从小我们的认知就是被这样的一些标准或者规则所灌输。因为从小我们就被教育什么是美的、什么是不美的,什么是可以的,什么又是不可以的。很多人甚至可能并没有体会过所谓的“打破认知”到底是什么样子,因为我们好像从小就被这些观念灌输之后,很难再去想象它们是可以被打破的。所以我们也主张让大家都来亲身感受一下,来参加工作坊和舞酱之后,在这个过程中自然而然就会有感受、有体会、有感悟。现在缺乏的,可能是大家是否有足够的好奇心想要来尝试和感受。因为目前都是同样形式的表达和叙述,但很多时候某个道理和一个自己真正有感悟的东西是不一样的。这种“内在生发”具体而言,还是此前的例子,我想要学习,是因为我想选择自己想要过的生活,这是一种内在的驱动力。而不是因为父母告诉我,学习很好,未来会赚钱,会过上好日子。这两种动机是完全不同的,内在的生发是来自于自己真正的需求和渴望,而不是外在的要求。所以我现在很反对有些盲目的“打鸡血”。

阿超:这是一种突破“励志”的个人叙事,因为我们好像一直在被告知应该要做什么、应该要选择什么才是“好的”。

释文:我现在的朋友圈也是一个“励志”的人设,尽管我告诉别人我并不是励志,但是我在做的事情在别人看来确实是很励志的,我也没办法。这是我想要选择的,成为了现在被其他人看到的样子,励志就励志,也没关系。但是我不会鼓励其他人去励志,“你要怎么做”“你应该怎么样”。虽然我现在偶尔还是会无意识地表达,但我也会及时调整和反思自己,不想把我不想要的灌输给别人。好像从小到大我也是被这样灌输,同时也将这些想法传递给其他人的,包括我弟弟。现在带我外甥的时候,我就会有意识的去避免这样的表达,如果表达了我也会去及时的调整或者换一种表述方式。

我在学习、探索和尝试,作为一个融合舞蹈和融合理念的实践者,我在实践的是如何将舞蹈中的感悟应用到生活中。虽然这很难,但正如丸仔说的一句话:“永远不要勉强自己做不想做的事情,也不要勉强别人做他们不愿意做的事情”。我觉得在生活中太难实现了。因为在舞蹈中,我可以尝试拒绝做不想做的动作,或者以自己的方式做出选择,比如当舞伴引导我做某个动作时,如果我感到不适,我可以拒绝或以自己的方式回应。它还是比较即刻、及时的。你能够理解这种及时性,就是在当下的一个选择和反应。它会不涉及那么多情绪的因素,也没有那么多角度的考虑,还是很不一样。但在生活中,我发现这并不容易。比如给外甥女喂奶,她不想吃但我又不想她饿着,就还是会试着多喂她几次。生活中我不断回顾自己是如何做出反应、回应以及如何选择的,这也是一种探索,很有意思。这是我学会如何与自己和他人相处的过程。重要的是看到真正真实的自己,并学会如何和他人表达自己。

“允许出错”

阿超:现在回想起来,当你不想和你的舞伴做这个动作时,你会如何通过身体表达你的拒绝呢?

释文:这样隔着屏幕不好讲清楚。其实很多情况都可以,例如你把我的手拉过去,我可以把手缩回来,你再拉时我也可以继续缩回来。又或者你用手做某个动作时,我可以用另一只手去拨开。很多时候这些都是即时、当下的回应和选择,可能在跳舞的现场往往比较容易呈现。其实不是说具体哪个部位,而是刚刚提到的及时、即刻反应的一种状态。我不会先思考要不要尝试,而是直接知道这个动作到了我的极限,我不能再继续,就会向下拉或者以其他方式回应,这都是当下的选择和回应。

阿超:那么在你的整个舞蹈体验的实践过程中,会有什么样让你感觉到被挑战的经历?

释文:首先,我感觉内在的创伤比较多。比如,之前说过看到视频时,对我冲击很大的是我对自己身体的不喜欢和不接纳。这让我意识到我内心还有很多这样的感受。还有一些提问,也让我在观念上有很多碰撞和拉扯。比如,我意识到在跳舞过程中,自己原来是这样的情况。那天我看到“有用没用”的问题,再次勾起了我内在的创伤。从小到我长大后的这种变化,是我一直很难接受的这种所谓的打击。比如以前我是一个活泼可爱、欢蹦乱跳的女生,后来就瘫痪在床上。对我来说,这是一个巨大的打击,让我始终感到“我没用了,以后该怎么办?”的恐惧感一直存在。虽然现在已经是2024年,但我的感受还停留在2002年瘫痪后的那种状态,并没有被真正看到和疗愈。

正如丸仔讲的:“没有人需要被疗愈,但疗愈会在过程中发生”。所谓的疗愈,是我那个时刻发生了具体的事情所带来的感受,并且我看到了自己那样的一种感受,然后不停不停地将它慢慢消融掉。在共生舞中的“融冰”,也是我看到了或者融掉了我自己所谓的“障碍点”是什么,是我内在观念上的障碍,还是说一种心理上的束缚?这个过程其实有一种拉扯,相当于是我把伤口又重新揭开,看一看,它好像还化着脓,然后把它给消一下炎,再进行治愈的感觉。通过这些经历和思考,对我而言,有了更多的打开,才会有“我想要活出什么样子”的一种状态。我之前听过一个老师说,疗愈的并不是事件本身,而是当时的感受。当这些感受被看到了之后其实就是被疗愈了,就不需要做更多了。

阿超:听到这些分享以及通过你的朋友圈,能感觉到你是一个很爱思考和反思的人,有时甚至带有一点“自我批判”的感觉。让我很好奇的是,在经历了整个舞蹈体验和实践后,你对自己欣赏、接受以及认可的部分是什么?

释文:听你这么说,我好像真的很少去欣赏一下自己。平常做的比较多的是反思,思考我今天哪里没做好,哪里可以做的更好一点的。你提了一个很好的问题,我之后可以每天欣赏一下自己。虽然我现在对自己的状态并不是不接纳或者是在否定自己,但是这种“不否定”或者“接纳”的背后,更多的还是反思。所以从另一个角度来讲,这可能还是一种自我否定。我觉得这是个很好的问题,非常感谢你。

我会愿意接受采访的一个点是,尽管有些时候看到一些问题时会觉得有点烦,但在聊天的过程中,是能够激发我的一些思考,触发不同的想法。我的整个感受和认知又通过这些对话被搅动了一下,对我来说,这是一个让我一直前进、不断进步,看到和反思过程中很好的一种方式,因为每个人的视角和思维方式都不一样。我很喜欢你今天提出的这个问题。

阿超:就像“共生不错舞团”这个名字所传达的理念一样,尽管每个人都会犯错,但这就是我们成长的一部分。有时候,虽然我们常说自己已经放下了,但这些事情可能依然会困扰我们,影响自己对“什么是真正的接纳”的理解。这或许是我今天之后需要思考的一个问题。我觉得我们在对话中是相互给予、共同成长和彼此看见的,这一点非常重要。

释文:我突然想到你刚才提到的“共生不错”这个词,觉得很好玩。为什么舞团叫“共生不错”,刚开始这个名字其实是丸仔想出来的。2018年,那个时候我刚接触共生舞,其实当时没有太多的感受。经过几年的成长和理解,现在的感受和当时已经很不一样了。我又重新看了一下舞团的英文释义,并且在百度上逐个查阅、翻译了每个单词,然后发现“不错(mistakable)”也有“容易出错的”的意思。丸仔在舞团的介绍里也提到一个理念就是:允许出错。那时对我来说,“允许出错”这只是一个概念。但当我看到你给我发的问题时,我才意识到,“允许出错”其实是有一种松弛、放松和轻松的状态存在的。比如,我告诉你“不要紧张”,你反而会很紧张。但如果我说:你可以紧张,没关系。这个时候是不是反而没那么紧张了?“允许出错”其实是有一种松弛感在其中的,而不是“不能出错”。

说到这里,从小到大,我就感觉为什么自己一直都在纠结那些做的不好的地方,并且一直在反思这些部分,就是我从来没有允许自己可以犯错。论坛结束那天晚上,我发了一个很长的朋友圈,说我为什么这么紧张。我能看到自己很紧张的那些场景仍然在脑海里面,记忆深刻。我看到的还是我不允许自己出错。对我来说很有趣的一点是,作为团长,我在推广共生不错舞团和“允许出错”的理念,但我仍然不能允许自己犯错。虽然我看到了自己的这种“不允许”,但是我还没有真的把它进行调整。

我现在在探索一种真正松弛和放松的状态。最近我在思考,除了在舞蹈以及舞酱中,还有没有其他让我能够很放松做自己的场域?尽管舞酱是一个比较放松的环境,但在演出时我仍然紧张。上台前,我需要先让自己平静下来,然后再进入到我的作品中。

在表演时,我会专注于自己的动作和状态,这让自己不再紧张。但其实,现在无论我出现在任何场合,或者和任何人聊天,都还是会感到紧张。即使是和我家人,或者现在和你聊天讲话,我也没有感受到自己是完全松弛下来的。虽然你告诉我不要紧张,但我还是会紧张。这几十年来,我将近四十岁的这个年龄中,我想要探索真正松弛的人生状态和生命状态到底是什么样的。为什么我没有很欣赏和认可自己,总是关注到那些我做得不好以及可以做的更好的地方?这个问题也许没有很好地回应到你,甚至也不需要去回应。但对我来说,它就像一颗小石子扔进了我的心湖,引起了一些波澜。

所以我觉得这是一个很好的问题,让我看到自己还没有允许自己出错,没有允许自己成为真正的自己。我很喜欢蒋勋老师说过的一句话:“美是回来做自己。”我真的能够做我自己吗?无论我做了什么,我都可以不用带着那么大的期望去真正的欣赏自己吗?比如在论坛那天,演讲之前我其实一直在“求助”,因为我害怕自己讲不好又很紧张,不知道讲什么。大家都说放松就好,不用担心,但这其实帮不了我。在我分享完后,很多人夸我讲得不错、很棒。还有一些我亲近的工作伙伴会向我提意见,一个伙伴跟我说:“你可以先尝试克服一下在公众场合演讲的紧张感和压力感”。尽管我听到了不同的声音,但现在我还做不到。

现在我想要真的从自己的内在去注入能量。去年生日我写给自己的一句话是:“随遇而安,随不同场域而安本心”。这是我想要达到的一种生命状态,就是不管我去做任何事情,我都可以安心、自在和舒服的去做我自己,而不是充斥着很多担心害怕自己做的不好、怕讲错话。从我开始工作以来,我没有学历、没有文凭、也没有工作经验。直接进入公益机构实习时,我真的是从零基础开始。当时我战战兢兢地与人打交道,谨慎处理我的工作,真的希望自己能够不出错,不给别人添麻烦,不给上司或工作带来更多的错漏。所以大家都说我太用心、太认真了,我觉得自己活得太用力了。我想要探索一种不费力、放松且松弛的生命状态。终其一生,我都在寻找这种状态。如果我能找到这种状态,我觉得我的使命也就完成了。现在还是有很多可以去探索和尝试的。

阿超:刚才你提到希望成为自己,并在这个过程中寻找自我,但却不希望犯错。我很好奇,你如何理解或者感受自己对于对犯错的规避和恐惧呢?

释文:在整个工作过程中,很多人给我反馈。比如说,我的一个伙伴有一次在开会时对我说:“你表达得不清晰,讲了半天也没讲清楚你要说什么“。类似的反馈听多了,那天我就发飙罢工了,终止了开会。因为有太多这样的反馈,其实所谓的“指责”,就是在说我没有做好。虽然大家不是直接说“你没做好”,而是说这个事情还可以这样做、那样做。他们并不是否定我,而是说可以更好,但我只听到了“我还可以如何去做得更好”。有太多这样情况出现的时候,就变成了我内在的一种心理束缚,内化成对自我的否定。现在我做某些事并不是为了证明给别人看,也不是要向别人证明“我也是可以做到的”,而是我更想要找到自己想要的那种松弛感。所以当我说“要成为自己,不犯错地成为自己”时,是因为之前我没有看到自己“不允许自己出错”这个潜意识。

但现在,我看到“自己不允许自己出错”这一点,以及我自身觉得纠结的点,比如说我的障碍点在哪里,是因为我想要得到别人的许可和认可吗?还是说我想要证明自己?虽然我觉得我没有刻意想要证明自己或得到认可,但在什么样的情况下,这些点内化成了“我不允许自己出错”以及对自己的束缚?这种束缚的根源到底是来自于哪里,是来自于别人对我的看法和一种期望吗?其实再深挖下去,是有这样的因素存在的。在这个过程中,我看到自己对某些事情的拒绝和不接纳,虽然我现在已经慢慢接受了以前的这些“不接纳”的感受和情绪,或者在这个点上我感到顿悟了一些,但它们可能依然存在于某些层面。

最近我看了一些讲修行的老师的视频,给我一个启发。他们讲到,很多时刻的出现并不是像一下打通了任督二脉一样,而是在不停行走和感受的过程。一个内化在心里的东西已经存在太久了,就像冰山浮在水面上的部分很小,可能只占了1%或10%,而大部分还隐藏在水面下无法被感知。我们终其一生都在和自己和解,成为自己是一辈子的事情。之前我给自己的压力过大,总想着什么时候才能达到真正的松弛、不费力、与所有人相处都没有压力的状态,这种执着反而成为了新的压力。现在我意识到我要看到自己的执着,理解它。真正的开心、内心深处的满足是从内在生发出来的,不是因为吃了什么或得到了别人的夸奖。所以,这又成为一个执着的点。我现在在思考,不允许自己出错,怎么能真正成为自己?我要带着“不允许自己出错”的心态去成为自己吗?至少现在我意识到自己有“不允许自己出错”这一点,这对我来说是一个很大的礼物。

“其实残障伙伴来参与真的很少”

阿超:在这个过程中,进一步深入认识和了解自己是非常重要的。从体验到教学再到管理舞团,你是如何去体验和理解包容的?

释文:从我参与工作坊的经历来看,共生舞至少对我来说是一个我能做到的尝试,所以对我来说它就是包容的。因为我能参与进去,还玩得很开心,这对我来讲我就是能做得到的,并且允许我做我自己能做的,这是一个包容。从参与者的角度来说,起码我感受到了这一点。

从教学的角度,比如我看到了一个心智障碍的伙伴,她会拉着我的手一直在晃动。有时候无法用动作进行带领和解释的时候,我就会小声和她说:“尝试着手放下来”,我们一起去做一个动作,我们可以模仿彼此的动作,我做你来模仿我,或者你做一个动作我来模仿你。加上这些引导也对方知道我们可以如何去舞动,而不是仅仅手拉手一直晃动。再比如,和视障伙伴互动,我就会跟他们一起去做示范。有一个练习是“一动一停”,比如我会用某个身体部位在对方的身体上移动,或者牵着对方一只手,在一起去触碰、去舞动的过程中,我会在对方的身体上有停留,让对方感觉到我的动作停止了。或者我用一只脚在地上很用力的踏出声音来,或是拍手,让对方感受到一种动态的停止。这是有很多不同的尝试,比如可以如何进行引导,让大家做自己想做的动作,然后停住就可以。目的是让不同的伙伴可以参与进来。这可以让我去思考作为教学方面,应该怎样去包容。

作为组织者,在去年我们邀请了一个导师来做工作坊。当时有一个听力障碍的伙伴,由于我们没有招募到手语老师,后面我就跟他妈妈沟通,看可不可以由她来做手语翻译。所以他妈妈来到这个伙伴旁边,用一个翻译文字的方式,进行解释。我注意到这个听障伙伴一直盯着他的手机,然后我就跟妈妈讲:你跟他说可以先不看手机,先去看导师,看其他人在做什么,然后再参与到活动中。就是用观察的方式来感知,因为一直盯着手机的话,其他信息是没法被接收的。我在这个过程中也是一种探索,因为遇到的每一个人都是不一样的。配备到了一个手语老师或者一位口述翻译,是不是适合所有人?在我现在的一个实践来看,不是的。每一个人都不同,每一个人都不一样。

不仅是身体障碍,还有经验、身份、知识文化背景的问题和差异。假如有些人不识字、听不懂普通话,我们怎样包容他们的参与?再比如小孩子或婴儿怎么跳舞?如何与实际存在的人互动?我们要如何让每个人都能包容地参与?还比如说跟有光感的,或者不是天生视障的一些伙伴互动,他们对一些事物能够进行感知,比如看到过太阳,知道黄色是什么颜色,起码有看到过一些东西,和从一出生完全看不到这种情况又是不同的。所以真的是要实实在在地根据每个人当下的情况再去做一些调整。虽然我们的实践也持续了几年,但我们暂时接触到的残障伙伴比较少。比较多的还是轮椅使用的伙伴,再有视障的一些伙伴。我们有一个心智障碍的伙伴和另一个阿斯伯格综合症的伙伴参与了几年我们的活动。舞团后面在做的这些活动,其实残障伙伴来参与真的很少,大部分来参与活动的都是非残障女性。

阿超:在不同群体去互动的过程中,有没有一些让你感到比较有障碍或者挑战的部分?

释文:舞蹈的过程中不太有困难或者障碍,因为有时候也可以根据这些参与者的状态来调整,比如我怎么样跟不同的个体去互动。舞蹈其实很简单,比如在创作中,让大家表达自己想做的动作。

讲到包容,其实在舞蹈的语境中,我觉得包容在融合舞蹈和共生舞当中是容易产生的,这个“容易”的意思就是比在生活中要容易很多。具体而言,在剧场来说,现在我们能做的支持就是提供字幕、手语以及口述影像,还有同声传译等等。还有就是有无障碍的洗手间以及无障碍通道给到轮椅使用伙伴,我觉得这些都是相对的容易的。我现在的理念就是,先在舞蹈中创造一种包容的环境,让大家体验这种氛围,然后再考虑如何在生活中实现这种包容。但为什么我说在生活中的包容比较难,比如一些沟通、协调方面的事情,这些都是生活中需要面对的问题,所以在生活中实现包容更具挑战性。我觉得在生活中我也看到了一些不容易解决的部分,就是包容这个事情而言,真的方方面面都能做到包容吗?

回到另外一个关于“障碍”的问题。所谓“障碍”到底是什么,很多时候,障碍不仅仅是环境问题,更多的还是关于观念、意识和认知以及内在恐惧的问题。比如,之前有家长担心大家外出后可能无法安全回来,或者担心他们会染上新冠,让作为组织者的我“保证”。所以有些也是内在的恐惧。很多事情并不仅仅是环境障碍,更是社会环境的障碍。这些障碍对我们的出行方式和渠道非常重要。还有更多的是我们舞团一直在推动的理念,就是打破很多人对我们残障群体的刻板印象,让他们看到我们不只有“行与不行”。我们想要让他们意识到,是有很多想要探索生命更多可能性的伙伴。我所说的“我们”和“他们”,其实没有具体的指代。我统称这些想要出来、想要做自己、想要探索生命更多可能性的伙伴为“我们”,而不是简单地为残障或非残障。“他们”可能就指的是那些对我们有刻板印象,认为我们不能做很多事情或者有其他刻板认知的人,我都统称为“他们”。所谓的“我们”其实是想让更多的人了解残障伙伴,了解我们内在的障碍,包括观念上的障碍、内在的恐惧和害怕。想让更多人了解,并不是从克服的角度出发,而是我们学会如何与自己相处;以及如果我的人生有自主选择的方向和自我发展,我会选择做什么?同时,也是想让非残障以及其他的社会公众看到有这样一个群体以及他们的需求和所需要的支持。他们平时对我们的了解是否是片面的还是能够看到每一个真实的人?

比如参加无障碍艺术论坛那天我提到,其实我看到谁都会很紧张,来到这个场域也很紧张。编舞和剧场负责人分别跟我说:我看到你,也都很紧张。因为我们相互都不了解,她们也不知道该怎么来和我讲话,可能会害怕我是不是玻璃心,或者害怕说错一句话就会让我不开心,打击到我等等。我们彼此都很小心翼翼地讲话,不知道该如何帮忙或者和彼此沟通。比如我也不敢直接的表达:我需要帮忙,你能帮我一下吗?或者是说我有个想法,你想听一听吗?很多障碍更多的是来自于内心,无论残障还是非残障,相互的紧张和顾虑可能让沟通变得更加困难。

论坛此前有两个历史学者做的分享来讲残障的发展。其中一个学者提到残障为何被视为“残废”以及一些命名和概念的演变过程。我自己思考了一下,以前社会依赖劳动力,如果我这样的身体无法工作,就赚不了钱。从劳动力的视角来说,我对家庭就是一种负担。因为赚不了钱,别人需要分担才能养活自己。但现在科技发达,可以了解每个人的障碍点是什么,并且都可以通过不同方式解决。很多伙伴通过网络赚钱,定义自身价值的方式也变得多样化。那么到底是谁在定义我们是“残”、“废”,以及各种模式和观念?其实,我或者说整个舞团,想要并且正在努力做的事就是去打破这些定义。如果每个人都不被定义,美也不被定义,身体也不被定义,我的认知等任何方面都是可以探索,人生会有更多可能性。

丸仔提到了“未知”,这个未知意味着更多的可能性和探索,只要我们带着好奇心,就可以实现一种自我发展。我觉得自我发展,是作为一个人拥有尊严、得到尊重和自主选择的关键。共生舞的理念就是自主发展,我是从自我的内心生发出自己想要做什么,想要活成什么样子。共生舞的理念让我想要先进行自我实践和探索,去实实在在的成为我自己。虽然“成为自己”是一辈子的事情,但在这个过程中,我能看到自己的成长,并找到推动自己的点。每个人可以从不同方面入手,我现在最想做的是自我关照和与自己相处。与“自己相处”的意思是,我们习惯性地与自己的情绪相处。比如,当别人骂我一句,我马上回骂;或者别人打我一下,我马上回打。这些习惯性地反应,我们是否可以有一种不同的反应方式,清晰地表达自己想说的话或想做的事?这种状态会带来怎样的生命影响?我在思考,每个人的影响点是什么?需要做一些什么事情,才能达到“生命影响生命”,这种状态是什么?我还是在探索之中,我相信我现在谈论这些事情,和几年前、现在以及未来几年,甚至十年后的理解都会不同。

从圆圈开始、从圆圈结束

阿超:这是一个不断成长、深入思考和探索的过程。刚才你的分享让我想起你朋友圈的三个问题,我觉得是很深入的思考:“我是怎么理解残障?残障和我的关系?关于残障,我想做什么?” 。你刚才也提到“什么是障碍”,其实并非只有那些看得见的才算障碍,很多时候,但它的确存在于我们整个的成长过程中。你的分享对我有很大的触动。

释文:我参加这次的论坛之后,在看到每一个人分享的观点,又让我深入思考了一下我理解的“残障”、“障”是什么,以及残障和我的关系。共生不错舞团的愿景非常大,是希望以残障为线索去推动人人平等。但当我和丸仔讨论在论坛上关于“健全中心主义”问题的回答时,他认为我们现在做的事情就是“去健全中心主义”的,我们这些残障的伙伴都出来让大家看到我们是存在的,这样才能真的去除所谓的“健全中心主义”,例如盖房子时都能想到不方便爬楼梯的人怎么上楼。就我自己的理解而言,我更大的一个愿景还是希望在未来真的可以达成一个人人平等的环境。共生舞就是从圆圈开始、从圆圈结束,没有一个人在前,也没有一个人在后。每个人可以相互看到的,没有一个人不被看到,无论是老师还是任何一个参与者,每个人都是分享者和共创者。我觉得这是我体验、实践共生舞这几年来一个很棒的事情,就是相互看到、彼此成就,共同创造。我一直有热情推动这个理念,也是因为我渴望这样的一个世界,虽然在我有生之年未必能完全实现。

我还看到另外一个点:我妈妈不会讲普通话,我外甥不会讲家乡话。在这个过程中,他们如何相互沟通呢?他们有自己的方式,比如我外甥会尽量用自己能讲得出的白话和她沟通,我妈则尽量用她能讲的普通话和他交流。这让我看到他们在学习如何与对方沟通。同样地,残障和非残障之间的沟通也是可以主动去做一些事情。如果我想要沟通,而这又是一个必要的事情,那么我应该如何找到一种可以努力的方向?还有另外一个点可以深入思考和探讨,如何解决或者化解这些障碍?我们可以通过不同的方式来,比如听到我妈妈和外甥沟通不顺的时候进行翻译。其实和一些无障碍的方式,比如手语翻译、文字转录和同声传译是一样的,都是在生活中随处可见的场景。我们需要思考如何看到每个人遇到障碍以及每个人会采取什么样不同的学习和沟通方式。

我还想分享一个和我家人相关的经历,让我对“残障”的理解也有了新的深刻体会。我的妹妹在怀孕生产过程中遇到了一些关于自身健康以及胎儿能否健康发育的障碍和问题。这让她和我们家人都担心和害怕,当时我也陷入了一种思考和复杂的情绪,我在想:虽然我已经在残障议题实践并且推动了好几年,但如果我的孩子有这样的障碍,我真的能接受且接纳我的孩子是一个障碍宝宝吗?我问自己这个问题,发现自己无法给出肯定的答案。如果我们家迎来一个有障碍的宝宝,所有人能像欢迎健康宝宝一样欢迎他的到来吗?这让我重新思考残障议题。我们也关注“优生优育”这个话题,我理解的优生优育并不是为了消除残障,而是我们在看到障碍的同时,扪心自问:如果真的有这样一个宝宝来到我的生命中,我能接纳他吗?我觉得这是我们每一个人都需要问一问自己的,不仅是我们这些在实践残障议题的人要自问。

那天我心情有点烦躁,在刷视频时看到一个关于王菲的采访。有人问她,在产检时就知道她的女儿有健康问题,为什么不选择终止妊娠。王菲回答说:“尊重生命”。这个回答给我很大的震撼。尊重生命,但如果真的是一个需要长期护理的孩子,对家庭带来的困难和挑战是不同的。我们家因为我的残障而致贫的,尽管以前生活还算过得去,但我的疾病让家庭经历了“因病致贫”是什么样的,残障的孩子给家庭带来什么样的困难这是我亲身经历过的。所以我认为需要实实在在地面对这样的事情,而不是仅仅喊口号。对我来说,推动残障议题和做相关工作让我自己收获很多。尽管我不断深入思考这些问题和议题,但在现实生活中真的出现这种情况时,我是否真的能接纳它?接纳不是一句话或者一个口号,而是真正面对它时的感受。“不论孩子是什么样子,我都爱他吗?”,这不仅仅是简单的一句口号。做残障议题的推动工作时,到底推动的是什么?我觉得在于每个人意识的觉醒和观念的打破,比如我以前觉得“残了就是废了”,但我现在觉得“残”是一种障碍,可以通过社会环境和人们的观念来改善,但更重要的是每个人需要面对内心的实际挑战。

我看到很多人在论坛和其他场合分享他们的经历和观点,大部分还是从非残障的一个视角。这段时间结合论坛还有你发给我的问题,触发了很多我对残障深入的思考。我才重新问自己:我理解的残障是什么?残障与我的关系是什么?目前我想到的是,我是通过残障在成长,残障是让我看到自己是如何去理解人、去理解一个身体。我需要更多的时间来沉淀和思考,经历更多的事情。我之前也说过一句话,就是:我想看看生命会把我带到哪里,我还会经历什么,会带给我怎样的思考?我会成为一个什么样的人,成为什么样的自己以及一种生命状态?“成为自己”,这个“自己”是谁?她是什么样的身份或状态?我快40岁了,我希望能够继续探索这些问题,带着力量去探索,看看内心的答案。

我的伙伴告诉我:我是有使命的,我也相信我是带着一种使命来的。这让我也在思考,我的使命是什么?我会成为谁?这是我作为一个人、一个残障人士,我自己可以发展成什么样子?这是我想在“残障和我的关系”这个问题中想继续探索的部分。从我生病到现在,我遇到的人和事都是很好的。虽然我有时会有自杀的念头,但这只是我内心状态的触发。我的家人、朋友、亲戚、同事,以及参加工作坊的人,包括医生,都对我很好。我也在想,残障到底让我看到更多生命中的美好,还是不美好的部分?我还没有答案。现在,我带着这种探索,去看看残障与我的关系是什么,看看它如何会让我发展成什么样的人和状态。几年后再回头看这些问题,或许会有不同的答案。

对话者介绍:

释文:类风湿晚期患者,关节严重变形,拄拐/轮椅使用者;8年共生舞经验,共生舞导师,共生不错舞团团长,共生舞推广者,共生理念实践者;带着好奇心去看看我的人生还会经历什么,生命之河会把我带到哪里去,我的生命还有哪些可能性。

阿超:奥克兰大学舞蹈学在读博士,社群与包容性艺术的研究、实践者。热爱与不同的生命相遇、共舞,在文字和对话中探索、聆听身体的故事。